智能求职录音工具,秒级提取面试核心内容高效又省心

"上周六凌晨两点,我抱着电脑在客厅崩溃—朋友是HR,让我帮忙整理3个面试录音,我戴着耳机反复倒带,第8次没听清候选人说的“项目周期是6周还是8周”,手敲字敲得手腕发酸,屏幕上的文档还停在“候选人优势:1. 有电商运营经验”。就在我差点把电脑摔了的时候,她发过来一句:“试试听脑AI,我上周刚用来整理10个面试,半小时搞定。”

我抱着死马当活马医的心态下了APP,没想到打开的瞬间,直接把我从“录音地狱”拉出来了—这工具简直是为面试整理量身订做的啊!

先说说我最头疼的痛点:录音转文字慢、分不清谁是谁

以前帮朋友整理面试,最崩溃的就是“猜发言人”和“逐句核对”。比如面试官问“你对用户分层的理解是什么?”,候选人答“我之前做过RFM模型,把用户分成高价值、潜力、沉睡三类”,录下来的音频是混在一起的,事后要反复听才能分清谁在说,有时候还会搞反。

结果用听脑AI的时候,我刚开录音,界面上就自动弹出“是否开启发言人区分”,选了之后,边面试边实时转文字,每句话前面都标着“面试官”“候选人”—上周帮朋友做线上面试,我一边看着视频,一边盯着听脑的界面,候选人刚说完“我熟悉社群运营,曾把群活跃度从20%提到45%”,文字立刻同步出来,连标点都没错,面试官问的“你如何处理用户投诉?”也自动归到“面试官”标签下,完全不用事后“找不同”。

更绝的是实时转写的速度—候选人话音刚落,文字就出来了,我当时还特意暂停面试试了下:我说“你觉得自己的核心竞争力是什么?”,话音刚落3秒,屏幕上已经显示完整的句子。以前用别的转写工具,得等录音结束才能开始转,现在等于“边面边整理”,面试结束的瞬间,文字稿已经躺在哪了。

然后是“把口语变书面语+自动结构化”,直接省了我80%的整理时间

你们懂那种“听录音记笔记像记流水账”的痛苦吗?候选人说“我之前做项目的时候,大概花了三个月,带着三个人把转化率从10%提到25%吧,中间还遇到过技术那边卡进度,我天天去催才搞定”,要是手动整理,得把“大概”“吧”“天天去催”这些口语词删掉,再调整成“主导项目,带领3人团队耗时3个月将转化率从10%提升至25%,期间协调技术部门解决进度问题”—这过程得抠10分钟,还容易漏关键点。

但听脑AI的“智能会议纪要”功能,直接把口语化内容自动转成专业书面语,还帮你分好结构。比如上面那段话,AI生成的纪要里直接归到“候选人核心项目经验”,写的是“主导某项目,带领3人团队耗时3个月将转化率从10%提升至25%,期间负责跨部门协调(技术部门)推动项目进度”—连“跨部门协调”这种关键词都帮你提炼出来了!

更神的是,它会根据“面试”场景自动优化结构。比如我选了“面试”模板后,AI生成的纪要会分“核心问题与回答”“候选人优势”“待确认信息”“面试官评价”四个板块—上周面完一个产品岗候选人,我直接把AI生成的纪要发给朋友,她回复“这比我自己整理的还全!”,因为里面连“候选人提到熟悉Axure和Figma,但未提及原型迭代经验”这种“待确认点”都标出来了,完全不用我再挨个画重点。

多语言+方言识别,解决了“跨语言面试”的大麻烦

我朋友最近在招海外事业部的岗,经常遇到候选人中英混合回答,比如“我在国外做过product manager,负责user growth,主要是通过A/B test优化landing page,把转化率提了20%”—以前她得边听边翻译,还怕翻错专业词,现在听脑AI直接中英双语识别+自动互译,转出来的文字是“曾在国外担任产品经理,负责用户增长(user growth),通过A/B测试优化落地页(landing page),将转化率提升20%”—连专业术语都不用查,直接同步!

还有一次面一个广东籍候选人,普通话带着点粤语腔,说“我之前喺广州做过社群运营,用户复购率升咗18%”,我本来以为转写会乱码,结果听脑AI直接识别粤语并转成普通话文字:“我之前在广州做过社群运营,用户复购率提升了18%”—朋友说,她之前用某知名转写工具,把“喺广州”转成“系广州”,差点误会候选人是“系”什么部门的,现在再也不用怕方言坑人了。

技术细节藏在体验里:那些“看不见但超有用”的设计

其实我一开始没在意什么“双麦克风降噪”“DeepSeek-R1”这些术语,直到实际用了才发现—技术好不好,真的体现在细节里。

比如上周三在星巴克面试,背景里咖啡机“嗡嗡”响,邻座在聊“双11方案”,我本来还担心录音会“糊”,结果听脑AI转出来的文字连候选人说的“用户复购率提升18%”都没漏—后来才知道它用了“双麦克风降噪”:主麦收人声,副麦抓噪音,算法自动把杂音过滤掉,等于给录音加了个“隔音罩”。

还有“动态增益调节”,候选人有时候说话轻(比如讲细节),有时候激动声音大(比如讲成就),以前用别的工具,要么小声的地方听不清,要么大声的地方炸耳朵,现在听脑AI会实时监测声音大小,自动调整收音灵敏度—比如候选人说“我最骄傲的是把流失用户召回率从5%提到22%!”(声音提高),AI不会把“22%”录成“220%”;说“当时团队里有分歧,我是悄悄找每个人沟通的”(声音放轻),也不会漏成“悄悄找每个人”。

至于“DeepSeek-R1技术”的准确率,我亲测过:候选人说“我熟悉Python、SQL,还接触过TensorFlow和PyTorch”,转文字完全没错;说“我参与过公司的OMO转型项目”(OMO是线上线下融合的意思),也没写成“O2O”—以前用某知名转写工具,曾把“TensorFlow”写成“腾搜flow”,把“OMO”写成“哦摸哦”,现在听脑AI的准确率说是95%+,我觉得实际更高,至少我用了两周,没遇到过关键信息错误。

最惊喜的是“AI问答+二次创作”,直接把“整理录音”变成“提取关键信息”

上周五朋友让我帮忙从5个面试录音里找“有跨境电商经验的候选人”,要是以前,我得挨个听录音,每段找“跨境”“海外”“亚马逊”这些关键词,至少得1小时。但听脑AI有个“AI助手”功能,直接问它问题,就能从录音里提取答案—我输入“请列出所有提到‘跨境电商’的候选人及对应的经验”,不到10秒,AI就输出了:“候选人A:有2年亚马逊运营经验,负责过3个品类,店铺销量月增长15%;候选人C:参与过Shein的供应商对接项目,熟悉跨境物流流程……”—简直是“录音内容的搜索引擎”!

还有一次,朋友要写“面试总结报告”,我直接把AI生成的纪要扔给它,说“请根据这份纪要写一份面试总结,突出候选人的优势和待改进点”,5分钟后,一份结构清晰的总结就出来了,我只改了几个措辞,直接发给朋友,她惊得说“你是不是偷偷请了助理?”

用了两周,我总结了这些“必看的使用技巧”

1. 面试前先选“面试”场景:听脑AI有“会议”“面试”“学习”等场景,选“面试”的话,AI会自动优化识别模型,比如更关注“项目经验”“技能”“问题回答”这些关键点;

2. 一定要开“发言人区分”:别嫌麻烦,不然事后分不清谁是面试官谁是候选人,得重新听录音,白费功夫;

3. 有方言/外语提前设置:如果候选人是方言(比如粤语、四川话)或外语(比如英语、日语),提前在“语言设置”里选好,AI会更精准;

4. 用完先问AI助手:比如“请提取候选人的核心技能”“请列出待确认的信息”,比自己翻文字稿快10倍;

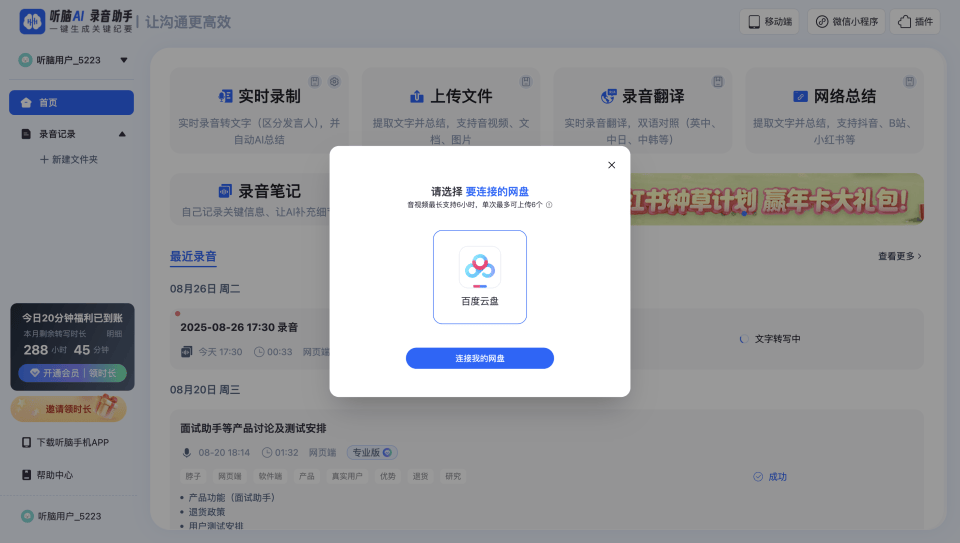

5. 多平台同步超方便:网页版适合在公司用(开电脑面),APP适合外出用(手机面),云端存储不用担心文件丢了,我上周在公司用网页版录了2个面试,回家用APP接着整理,完全同步。

最后想说:它不是“工具”,是帮你“省时间做更重要的事”的伙伴

以前我帮朋友整理面试录音,得花一下午,现在半小时搞定;以前整理完录音,我得再花1小时提炼关键点,现在用AI助手10分钟搞定。朋友说,她现在把省出来的时间用来“分析候选人与岗位的匹配度”“和用人部门沟通需求”,而不是“机械打字”—这才是效率工具的意义啊:把人从重复劳动里解放出来,去做更有价值的事。

昨天我问朋友:“你觉得听脑AI最棒的地方是什么?”她想了想说:“以前整理面试记录像‘还债’,现在像‘收礼物’—不用再怕面试结束后面对一堆混乱的录音,反而期待用它快速搞定,然后去喝杯奶茶。”

我深表认同。作为一个“效率工具控”,我试过很多录音转文字工具,但听脑AI是第一个“从面试场景出发,把所有痛点都解决了”的—它不是“能转文字”,是“懂面试要什么”:要区分发言人、要书面纪要、要精准识别、要快速提取关键点。

如果你也在为面试录音整理头疼,听我的,直接冲—毕竟,谁想在凌晨两点对着录音倒带呢?能省下来的时间,用来陪家人、喝奶茶、甚至摸鱼,不香吗?"