人教版七年级下册数学电子课本教材-五四学制数学

如需全套各科电子课本PDF版(可下载打印)

请关注公众号“禾沐教辅网”( ID: hemujiaofu )

关注后自动获取资料合集(包含下列推荐资料)

500T学习资料分享

同步25年秋季学校教学进度持续更新.......

人教版七年级下册数学五四学制的目录如下:

第 15 章 二元一次方程组

15.1 二元一次方程组

15.2 消元 —— 解二元一次方程组

15.3 二元一次方程组与实际问题

15.4 三元一次方程组的解法

阅读与思考 一次方程组的古今表示及解法

第 16 章 不等式与不等式组

16.1 不等式

阅读与思考 用求差法比较大小

16.2 一元一次不等式

16.3 一元一次不等式组

第 17 章 三角形

17.1 与三角形有关的线段

17.1.1 三角形的边

17.1.2 三角形的高、中线与角平分线

17.1.3 三角形的稳定性

信息技术应用 画图找规律

17.2 与三角形有关的角

阅读与思考 为什么要证明

17.3 多边形及其内角和

第 18 章 全等三角形

18.1 全等三角形

18.2 三角形全等的判定

信息技术应用 探究三角形全等的条件

18.3 角的平分线的性质

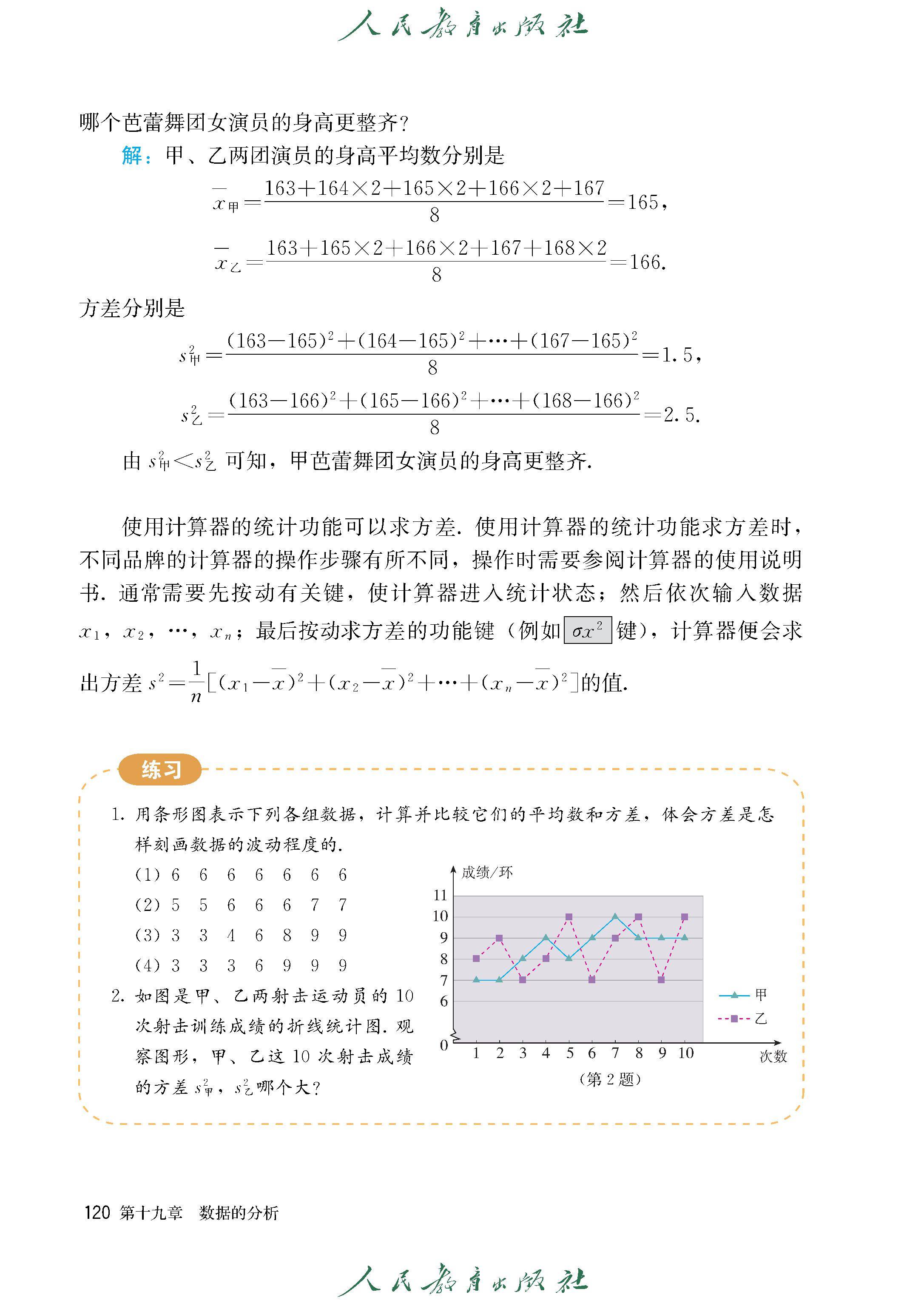

第 19 章 数据的分析

19.1 数据的集中趋势

19.2 数据的波动程度

阅读与思考 数据波动程度的几种度量

19.3 课题学习 体质健康测试中的数据分析

运用平面直角坐标系解决实际问题的核心,是将实际场景中的物体(如位置、路线、区域)转化为坐标系中的 “点” 或 “图形”,通过 “数(坐标、距离、运算)” 的计算,解决 “形(位置、路线长短、面积大小)” 的问题。具体可遵循 “四步流程”,结合不同实际场景(如位置定位、路线规划、面积计算)展开应用,以下详细说明:

一、运用平面直角坐标系的通用步骤

无论解决哪种实际问题,都需先完成 “数学建模”,再进行计算,最后回归实际场景。核心步骤如下:

第一步:建立平面直角坐标系这是最关键的基础,需根据实际场景选择 “原点、坐标轴方向、单位长度”,原则是简化计算:

选原点:优先选场景中 “标志性、中心性的点”(如操场中点、地图起点、建筑拐角),避免坐标出现复杂负数或大数;

定方向:通常以 “水平向右为 x 轴正方向,竖直向上为 y 轴正方向”(若场景与方向相关,如地图,可按 “上北下南” 设定:x 轴向东,y 轴向北);

设单位:根据场景尺度设定(如校园场景用 “1 个单位代表 1 米”,城市地图用 “1 个单位代表 1 千米”),确保单位统一。

第二步:确定关键物体的坐标将实际问题中需要分析的物体(如建筑、站点、位置)抽象为 “点”,根据坐标系规则,写出每个点的有序数对(x, y):

例:若以校园大门为原点(0,0),x 轴向右(指向教学楼),y 轴向上(指向操场),1 单位 = 10 米;则教学楼在大门右侧 30 米处,坐标为(3, 0);操场在大门上方 20 米处,坐标为(0, 2)。

第三步:通过坐标进行数学运算根据实际问题需求(如求距离、比长短、算面积),运用坐标系相关公式计算:

求两点间距离:若两点坐标为

A(x

1

,y

1

)

、

B(x

2

,y

2

)

,距离公式为:

AB=

(x

2

−x

1

)

2

+(y

2

−y

1

)

2

(源于勾股定理);

求图形面积:若图形顶点坐标已知,可通过 “割补法”(如补成矩形、减去多余三角形)计算面积;

判断位置关系:如两点是否在同一水平线上(纵坐标相等)、同一竖直线上(横坐标相等)。

第四步:将数学结果转化为实际结论计算完成后,需结合第一步设定的 “单位长度、坐标系意义”,把数学结果还原为实际场景的答案(如 “距离 2 个单位”→“实际距离 20 米”)。

二、典型实际场景应用举例

结合生活中常见的 3 类问题,具体说明如何落地上述步骤:

场景 1:位置定位与距离计算(如校园 / 社区内找位置、算距离)

问题:学校规划图中,图书馆在实验楼的哪个方向?两者实际距离多少米?

第一步:建立坐标系选实验楼的墙角为原点(0,0),x 轴水平向右(指向校门),y 轴竖直向上(指向操场),1 个单位代表 5 米(因校园尺度较小,单位设为 5 米更简洁)。

第二步:确定两点坐标测量(或图中给出):实验楼(原点)坐标为

A(0,0)

;图书馆在实验楼右侧(x 轴正方向)4 个单位、上方(y 轴正方向)3 个单位处,坐标为

B(4,3)

。

第三步:计算方向与距离

方向:B 点坐标(4, 3)为 “横坐标正、纵坐标正”,说明图书馆在实验楼的右上方(具体可结合角度,此处简化为 “东北方向附近”);

距离:用两点间距离公式计算:

AB=

(4−0)

2

+(3−0)

2

=

16+9

=

25

=5

(单位);

因 1 单位 = 5 米,实际距离 = 5×5=25 米。

第四步:实际结论图书馆在实验楼的右上方(或 “东偏北约 37°”,可通过三角函数补充),两者实际距离 25 米。

场景 2:路线规划与最短路径(如快递员送件、学生上学路线)

问题:快递员从站点

O(0,0)

出发,需送件到

A(3,2)

和

B(5,0)

,有两种路线:①

O→A→B

;②

O→B→A

,哪种路线更短?实际短多少?

第一步:建立坐标系以快递站点为原点(0,0),x 轴向东,y 轴向北,1 单位代表 1 千米(城市街道尺度适合用千米)。

第二步:确定三点坐标站点

O(0,0)

,收件点

A(3,2)

、

B(5,0)

。

第三步:计算两条路线长度

路线①长度:

OA+AB

OA=

(3−0)

2

+(2−0)

2

=

13

≈3.61

(千米);

AB=

(5−3)

2

+(0−2)

2

=

4+4

=

8

≈2.83

(千米);

总长度≈3.61 + 2.83 = 6.44(千米)。

路线②长度:

OB+BA

OB=

(5−0)

2

+(0−0)

2

=5

(千米);

BA=AB≈2.83

(千米);

总长度≈5 + 2.83 = 7.83(千米)。

差距:7.83 - 6.44 ≈ 1.39(千米)。

第四步:实际结论路线①(

O→A→B

)更短,实际比路线②短约 1.4 千米,推荐选择路线①。

场景 3:不规则区域面积计算(如农田、公园地块面积)

问题:某社区规划一块不规则绿地,四个拐角在坐标系中的坐标为

A(0,0)

、

B(6,0)

、

C(8,4)

、

D(2,4)

(1 单位 = 10 米),求绿地实际面积。

第一步:建立坐标系以绿地左下角拐角

A

为原点(0,0),x 轴沿绿地底边向右,y 轴向上,1 单位 = 10 米。

第二步:确定顶点坐标已知四点坐标:

A(0,0)

、

B(6,0)

、

C(8,4)

、

D(2,4)

。

第三步:用 “割补法” 算面积观察图形:四边形

ABCD

是 “平行四边形”(可通过对边平行判断:

AD

和

BC

的纵坐标均为 4 和 0,水平方向;

AB

和

CD

的长度相等),或补成矩形计算:

补成矩形:以

A(0,0)

、

B(6,0)

、

E(8,0)

、

F(8,4)

、

D(2,4)

为矩形,面积 = 长 × 宽 = 8×4=32(单位 ²);

减去多余三角形:矩形中多余两个直角三角形(

△BEC

和

△AFD

),每个三角形面积 =

2

1

×2×4=4

(单位 ²),总面积 = 32 - 4×2=24(单位 ²)。

第四步:实际面积1 单位 ²=(10 米)²=100 平方米,实际面积 = 24×100=2400 平方米。

三、关键注意事项

坐标系建立要 “合理”:原点和轴的方向选得好,能减少负数坐标和复杂计算(如尽量让多数点在第一象限);

单位长度要 “统一”:计算前需明确单位(如 1 单位 = 1 米 / 1 千米),避免最后结果单位混淆;

坐标读取要 “准确”:实际场景中若需测量,需确保坐标与实际位置一一对应(如用卷尺量距离,换算成单位数)。

总之,运用平面直角坐标系解决实际问题的本质是 “建模转化”—— 把生活化的 “位置、路线、面积” 问题,变成可计算的 “坐标、距离、图形” 问题,再通过数学运算回归实际答案,这种 “数与形结合” 的思维,也是解决复杂问题的核心方法。