2026 国考大变局:缩招、学历门槛暗涨,广东岗位激增成最大赢家

2026 国考大变局:缩招、学历门槛暗涨,广东岗位激增成最大赢家

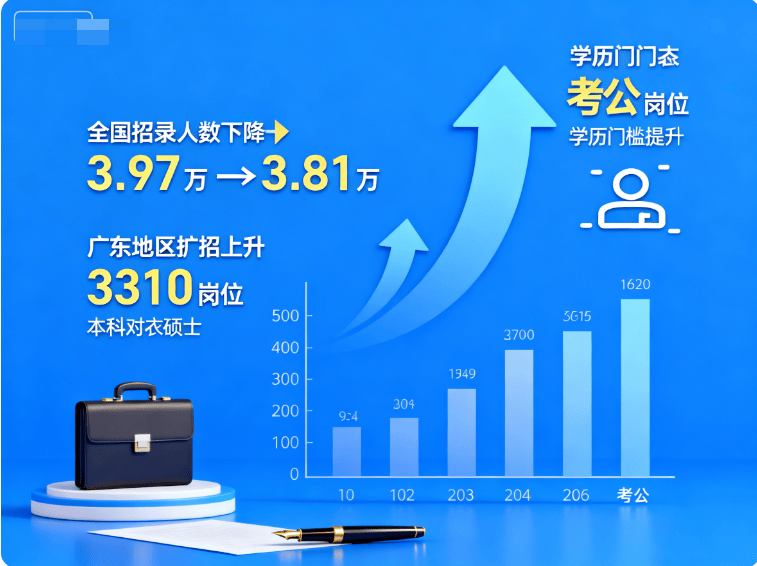

2026 年国考报名正式启动,但这次的画风明显不一样了! 总招录人数从去年的 3.97 万缩减至 3.81 万,近八年首次 “刹车”。然而,广东却逆势扩招,以 3310 个岗位领跑全国,堪称 “考公福地”。与此同时,学历门槛悄悄抬高,30 多个热门岗位从 “本科可报” 变成 “仅限硕士”,让不少考生直呼 “选岗即结束”。这届国考究竟释放了哪些信号?

一、缩招背后:从‘量’到‘质’的战略调整

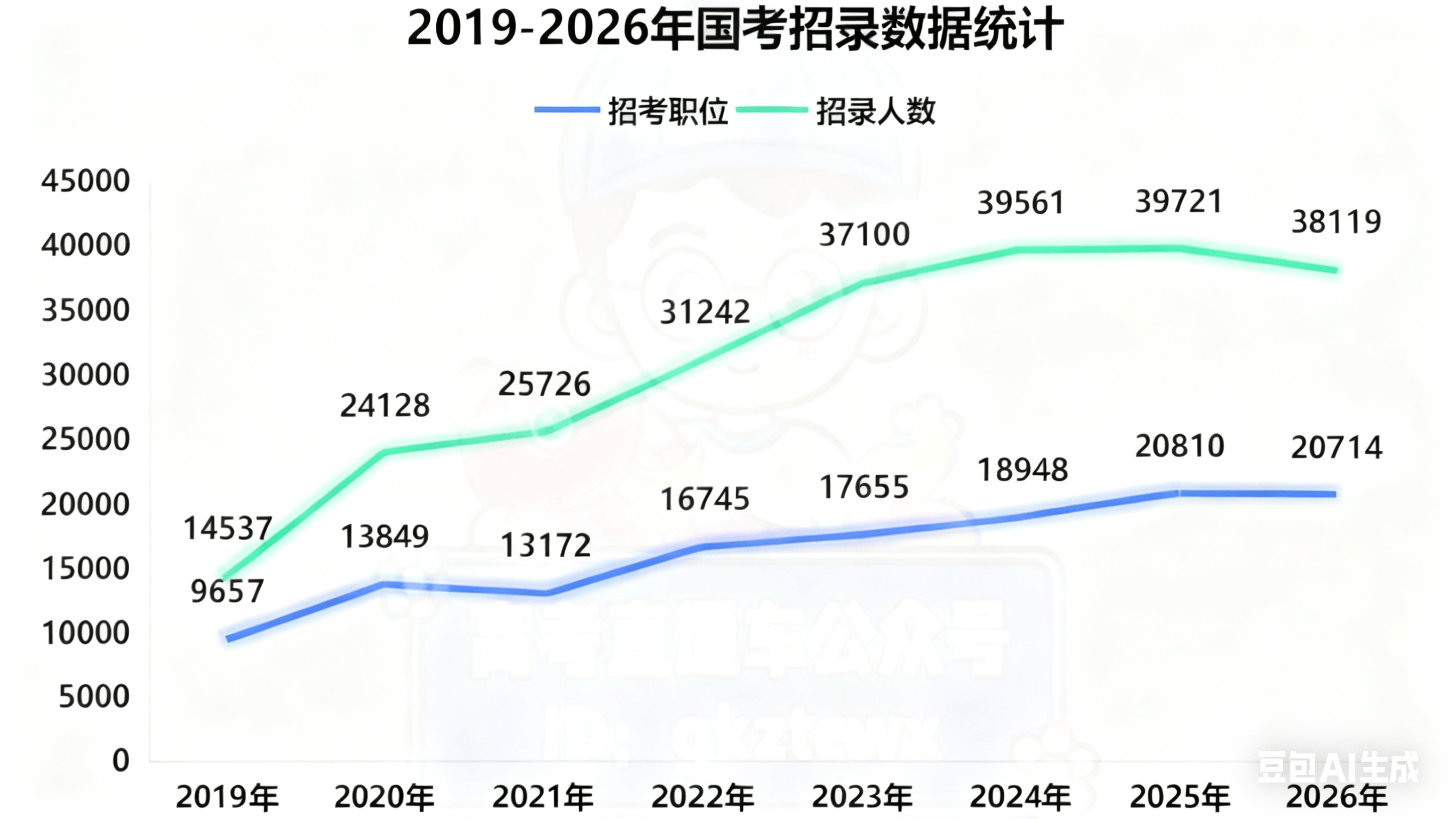

自 2019 年招录 1.45 万人起,国考规模连续 6 年扩张,直到 2025 年达到峰值。2026 年的回调并非偶然 ——税务系统扩招近 2000 人,铁路公安等部门却大幅缩编,体现了 “精准补员” 的思路。

例如,税务系统以 2.5 万人的招录量占据总人数的 65.6%,成为绝对主力,这与税收征管数字化升级对专业人才的需求密切相关。而铁路公安从去年的 1719 人骤降至 479 人,可能与机构改革和职能调整有关。

二、广东岗位激增:区域发展的风向标

广东以 3310 个岗位稳居全国第一,较去年进一步扩大优势。这背后是粤港澳大湾区建设带来的人才需求爆发。税务系统在广东单独招录 1300 人,占全省岗位的近四成,经济、金融、计算机等专业成为 “香饽饽”。

更值得注意的是,山东、四川等省份也在扩招,而北京岗位减少 462 个,显示出中央层级岗位收缩、地方基层岗位扩容的趋势。这意味着考生需要重新评估地域选择,基层岗位可能成为 “上岸” 新突破口。

三、学历内卷:本科生的‘甜蜜陷阱’

尽管整体本科岗位占比从 69.7% 升至 73.3%,但高含金量岗位的门槛却在暗涨。例如,中国人民银行陕西、北京分行的一级主任科员岗位,去年还 “仅限本科”,今年直接要求硕士。海事局、海关等系统的 30 多个基层岗位也加入 “限硕” 行列,经济金融、计算机等热门专业首当其冲。

这种矛盾现象源于就业市场的结构性失衡:一方面,高校本研倒挂现象加剧(44 所 “双一流” 高校研究生招生超过本科生);另一方面,体制内岗位对高学历人才的偏好持续强化。数据显示,应届硕士考公比例达 35.6%,远超本科生。

四、基层岗位:放宽条件与隐性门槛并存

为充实基层力量,2026 年国考将 2.8 万个计划投向县(区)级及以下机构,并对艰苦边远地区实施学历放宽、专业扩招等政策。例如,部分岗位大专即可报考,且不限制基层工作经历。

但 “隐性门槛” 依然存在。例如,部分基层岗位虽标注 “本科可报”,但实际要求 “本地户籍 + 基层经验”,或通过专业科目考试筛选人才(如金融监管总局新增专业能力测试)。这意味着考生需更细致地研究岗位表,避免 “踩坑”。

五、专业选择:财政学类成最大赢家

2026 年国考呈现明显的专业集中度:财政学类以 12905 个岗位占据 33.85% 的招录量,经济学、金融学紧随其后。这与税务系统扩招直接相关,毕竟税收征管需要大量经济、财会人才。

计算机类岗位也保持增长,占比约 10%,反映出 “智慧政务” 对技术人才的需求。相比之下,冷门专业如哲学、历史学的岗位几乎 “绝迹”,仅存 4 个不限专业的岗位。

Q:2026 年国考年龄限制有什么变化?A:普通岗位放宽至 38 周岁,应届硕士、博士可放宽至 43 周岁,这是响应延迟退休政策的重要调整。

Q:基层岗位值得报考吗?A:基层岗位占比超 70%,且竞争相对较小,但需注意艰苦边远地区的工作条件。部分岗位通过 “降低学历、放宽专业” 吸引人才,适合愿意扎根地方的考生。

Q:哪些专业更容易‘上岸’?A:财政学、经济学、金融学、计算机类专业最吃香,税务系统贡献了大部分岗位。冷门专业考生可关注 “不限专业” 岗位,但竞争激烈(如 “东北虎豹管理局” 岗位报录比超 1000:1)。

Q:本科学历还有机会吗?A:本科岗位占比 73.3%,仍是主力,但需避开 “限硕” 岗位。建议优先选择基层岗位或冷门地区,同时关注应届生身份优势(超 67% 岗位仅限应届生)。

Q:考研热会影响考公竞争吗?A:高校本研倒挂现象加剧(如中大、华工研究生招生超本科生),高学历人才涌入体制内,导致热门岗位竞争白热化。本科生需尽早规划,提升专业技能或考虑 “曲线救国”(如先考基层岗位再遴选)。

这届国考,有人在 “限硕” 岗位前铩羽而归,也有人在广东税务岗位中找到新机遇。无论选择哪条路,精准定位、提前准备才是破局关键。毕竟,在 350 万考生的 “战场” 上,机会永远留给有备而来的人。