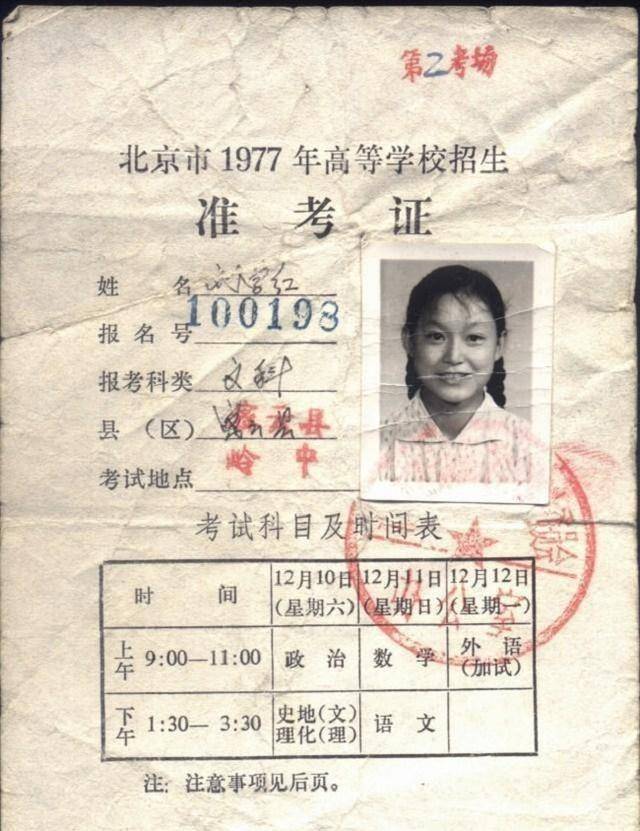

77年高考第1位女状元,语文差1分到100,43年过去了她怎么样了?

说起1977年那场高考,很多老一辈人还记忆犹新。那是恢复高考的第一年,全国上下都沸腾了,600多万考生挤进考场,争夺有限的大学名额。在北京,刘学红成了文科状元,尤其语文考了99分,就差一分满分,她的作文还登上了人民日报。那时候,她的故事激励了不少人。现在43年过去,她的生活啥样了?

刘学红出生在北京一个普通家庭,父亲在铁道兵干活,工作得经常调动,全家跟着搬来搬去。她小时候几乎每年换一所学校,但学习一直没落下,成绩总在前头。这也让她从小就适应变化,养成自学的习惯。1975年,她中学毕业,本来想继续读书,可那时高考停了十来年,她没机会,只能响应号召去农村插队。1976年,她到了密云县高岭乡第四林业大队,当起知青。

在农村干活可不轻松,她力气小,农活做得慢,工分挣得少。队里按劳取酬,她干得比别人少,自然分低。她还喜欢搞文艺演出,拉手风琴啥的,但这些不计工分,在评先进时吃亏。队里其他人为了多挣工分,拼命干活,好让家人返城,或者争取入党推荐上大学。她问过队友,是不是准备一辈子待这儿,队友说,不多干活,领导觉得你不扎根,就没机会。她听了,也只能继续干,但心里迷茫,觉得价值感没了。

更气人的是,生产队会计的女儿没啥真本事,却被推荐上北大。那是队里唯一一个大学名额,就这么给了关系户。她眼睁睁看着机会溜走,要是高考不恢复,她可能就一辈子在农村挖树根挣工分了。这事儿让她看到当时推荐制度的随意性,寒门子弟想出头太难。

好在1977年10月,国家宣布恢复高考,这消息像炸锅一样,大家都看到了希望。她和队里11个知青一起报名,交了五毛钱报名费。复习时间紧,只剩两个月,她白天还得干活,晚上借油灯看书。以前学的知识忘了不少,她从头捡起,物理啥的本来是强项,但丢了太久,她转报文科。队里知青互相鼓励,组建学习小组,讨论问题。

听说邻村有人有十年前的高考试卷,她跑去借看,人家不让带走,她就天天去那儿做题。临考前半个月,他们集体请假,全身心复习。那时候没有参考书,大家靠一套数理化自学丛书,书店一上架就抢光。她抓紧每分钟,边工作边学,基础打得牢,进度比别人快点。

12月考试那天,天气冷,但大家热情高。语文卷子简单,三成基础,七成作文。题目是《我在这战斗的一年里》,她写了自己插队经历,真实感情流露,文笔好。交卷后没多久,她的作文登上人民日报,父亲拿报纸问她是不是她写的,她一看是,高兴坏了。后来知道,批卷的老师是她高中老师,给作文打了99分,就扣一分,说文无第一。

她成了北京市文科状元,录取到北京大学中文系。1978年3月4日,她进校门,开始大学生活。那时大学氛围活跃,她认真上课,参与活动,四年下来收获满满。毕业后,1982年分配到中国青年报,当记者。从基层干起,她采访写稿,一步步升职。报社重视她,先后办了多个周刊,她当主编。

2000年左右,她抓住互联网机会,创办中青在线,当总经理。这在当时是新鲜事儿,她带领团队建网站,扩展网络媒体,为青年提供信息平台。她在报社干了31年,升到副厅级,2013年退休。退休前,她管理大团队,策划内容,影响不少年轻人。

现在她退休了,过着低调日子,不张扬。偶尔接受采访,谈谈高考经历,说高考改变了她的人生。要是没有高考,她可能还在农村,或者回城当售货员。现在她含饴弄孙,关注教育,觉得高考是最公平的选拔方式,虽然残酷,但靠实力说话。她没选择出国,一直在国内贡献力量。

总的来说,刘学红的故事励志又真实。从农村到北大,到媒体领导,她每步都踏实。43年过去,她证明了努力的价值。现在她过得好,家庭和睦,社会认可。希望更多人从她身上学到东西,面对机会别错过。