色弱退学悲剧:高考体检报告竟“无效”,谁偷走了体育生的大学梦?

开心田螺

2025-10-30 04:48:09

0次

一、事件核心:高考与高校体检结果的“罗生门”

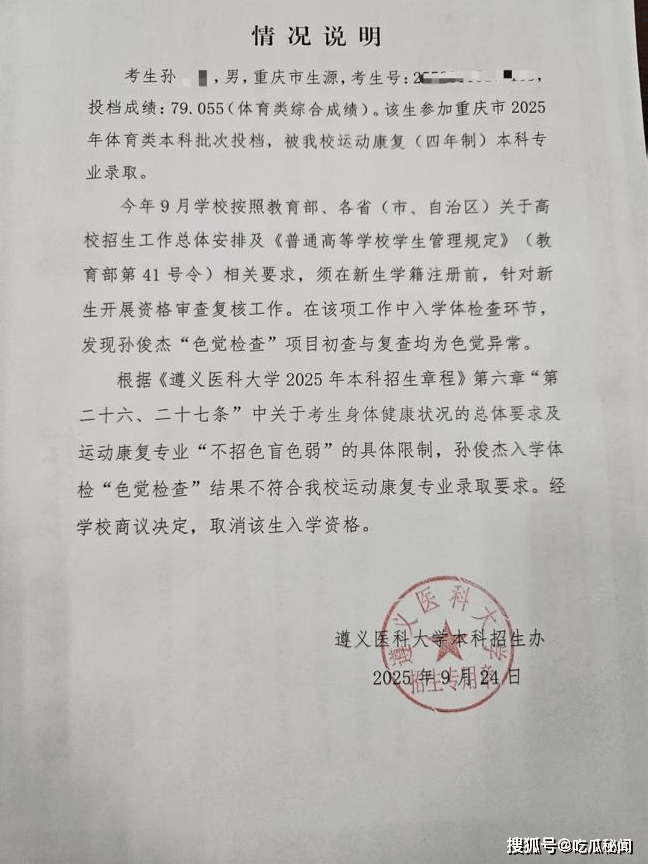

重庆体育特长生孙某某以文化课502分、体育专业87分的成绩被遵义医科大学运动康复专业录取,其高考体检报告由合川区人民医院出具,明确标注“色觉正常”。然而,入学十余天后,学校三次复查均判定其“色觉异常”(色弱)。因该校招生章程规定运动康复专业“不招色盲色弱”,孙某某被退学,被迫复读。家长痛心表示,若高考体检准确,绝不会选择该专业。

二、体检差异:地方“粗筛”与高校“精查”的矛盾

高考体检与高校复查的检测标准及严谨性存在显著差距:

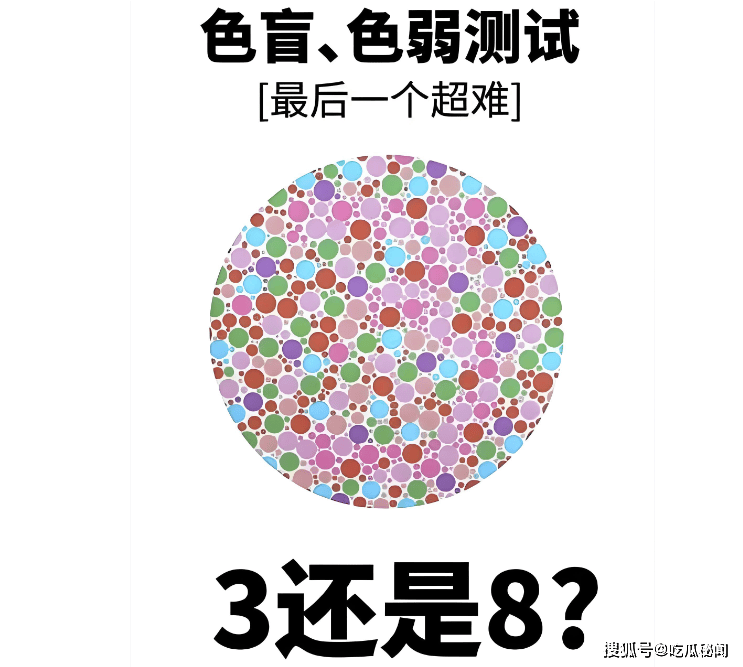

- 地方高考体检:多在县级医院进行,使用基础色觉图谱检测,耗时短(通常不足5分钟)、成本低,易受光线、设备等因素影响,易漏判轻度色弱。

- 高校入学复查:医学类院校多采用色相排列、色盲镜等精密手段,检查时间可达15分钟以上,准确率更高。

- 此差异并非孤例:2024年重庆巫山县一名考生因高考体检漏检色弱被医科大学退学,法院最终判决体检医院赔偿5万元,认定其“未尽专业注意义务”。

三、责任悬置:制度衔接缺失,学生成唯一担责者

- 高校执行合规性:遵义医科大学严格依招生章程退学程序合法,但其仅有两个体育类专业均限制色弱,无法校内调剂。

- 地方体检机构责任:法院判例表明,若体检机构未对报考特殊专业(如医学)考生增加精细检查(如增多图幅),则构成过错,需赔偿损失(如复读费、精神损害)。

- 制度漏洞:全国尚无统一体检数据平台,地方与高校结果互认机制缺位。教育部门亦未要求高风险专业考生在志愿填报前强制复检,导致风险转嫁至学生。

四、争议焦点:规则刚性与教育温度的博弈

- 专业限制合理性:运动康复专业对色觉的要求是否过度?专家指出,其主要涉及肌肉骨骼康复,色弱未必构成绝对障碍,部分院校允许学生佩戴矫正镜完成学业。

- 高校处置争议:舆论质疑学校“一刀切”处理缺乏温度。张雪峰公开批评:“色弱对运动康复影响有限,直接退学太缺德!”建议探索申诉复核机制(如协调转专业、保留学籍),避免程序正义掩盖个体不公。

五、破局之道:如何避免下一个“孙某某”

- 改革体检机制:建立地方体检结果省级复核制度,对医学、化工等高风险专业增加二次检测。推行“全国体检数据库”,打通教育、卫健部门数据壁垒,实现结果高校共享。

- 强化责任追溯:明确体检机构对特殊专业考生的精细检查义务,引入司法问责(如巫山案例),倒逼流程规范。

- 考生风险规避:目标专业涉色觉限制者,无论高考体检结果如何,应自费赴三甲医院复检,主动规避误报风险。

相关内容

热门资讯

临沂圣陶高级中学举办心理护航专...

鲁网1月17日讯为贯彻落实立德树人根本任务,加强学生心理健康教育,2026年1月15日,我校特邀王...

家校携手育新苗 西浦教育集团(...

深圳商报·读创客户端记者 刘娥 2025年秋季学期,西浦教育集团(上步)春晖家长学校围绕家庭教育核心...

贵阳市南明小学贵安学校签约落地

1月16日,贵安新区社会事业管理局与贵阳市南明区教育局、南明区南明小学举行合作办学签约仪式,三方将共...

刚刚,江苏“小高考”开考!省考...

1月17日,江苏省2026年普通高中学业水平合格性考试(笔试)开考。早上7点半左右,南师附中、金陵中...

澳大利亚留学生求职陪跑测评:陪...

随着澳大利亚留学市场的持续升温,中国留学生已成为澳洲高校国际生源的核心群体,据澳洲政府官方《毕业生就...

“豆腐咋用2刀切8块?”家长质...

各位还记得,自己上小学的时候最讨厌什么题吗?笔者上小学的时候最讨厌的,就是习题册最后面的“思维扩展题...

【初三一模复盘】紧扣一模真题,...

最近,各区相继开展初三一模考试 一模作为中考的“前哨战” 其重要性不言而喻 尤其是一模作文题 不仅是...

新疆高校排名大调整:石河子大学...

2026年ABC中国大学排名新鲜出炉,新疆高校整体表现亮眼,展现了区域高等教育的蓬勃发展和特色化办学...

打破“35岁门槛”,多省份省考...

澎湃新闻记者 岳怀让 实习生 张慧颖 随着国考招录年龄的放宽,各省份省考打破“35岁门槛”也在近期受...

新西兰硕士留学几年制

新西兰硕士课程学制灵活多样,主要分为1年制、1.5年制和2年制,以满足不同学术背景和职业规划的学生需...