温情相伴,情满重阳|南师研究生拜访退休老教授活动顺利进行

杏坛耕耘育桃李,桑榆未晚霞满天。秋阳和暖,佳节又逢,这不仅是表达敬爱与感恩的时刻,更是后辈学子汲取智慧、获得启迪的宝贵契机。为向老教授们致以节日的问候与崇高的敬意,10月25日至10月27日,南京师范大学离退休工作处关心下一代工作委员会带领校研究生团工委实践部和厚生骨干卓越成长班的同学们,代表南师研究生团工委、研究生会登门拜访退休老教授们。老教授们虽已离开三尺讲台,却依然心系学校发展、关心青年成长,并为南师学子送上了殷切的嘱托与美好的祝福。

蕴魏晋风度,育生命气象

郭平教授是南京师范大学文学院退休教授。1980年,他考入南京师范大学中文系,1984年留校任教,直至2022年退休,在南师大度过了整整四十二年的教学与研究生涯。他集教授、小说家、诗人与古琴演奏家等多重身份于一身,在文学创作与学术研究领域均取得了丰硕成果,出版了《陶渊明集译注》《古琴丛谈》《魏晋风度与音乐》《在异乡》《在故乡》等多部著作。

郭平教授与来访南师学子合影

我们一进门,郭教授就非常热情地招待我们,为我们倒茶、分享水果,让我们边吃边聊。当谈到“在您过往的人生经历中,最重要的是什么”这个问题时,郭教授毫不犹豫地给出了答案:“遇见好的老师”。他感慨,求学路上一位位恩师的引领,是他此生最宝贵的财富。怀着这份感恩,他始终坚信“教书是一件‘活人'对‘活人'的事情”。他形容这份工作如同“看庄稼”,见证一个个鲜活生命的成长,并由衷地感到喜悦。谈及执教生涯中最有成就感的事,郭教授提到了他为文学院国家文科基地班教授小说创作课的经历。他将学生们的习作精心汇编,出版了《构虚十集》,并为每一篇作品写下了详尽的点评,累计大几十万字。他说,那几十万字,是他送给学生们的礼物,也是他教育生涯中最珍贵的记忆。他希望通过自己的评语,让学生们感受到文字的温度和力量。

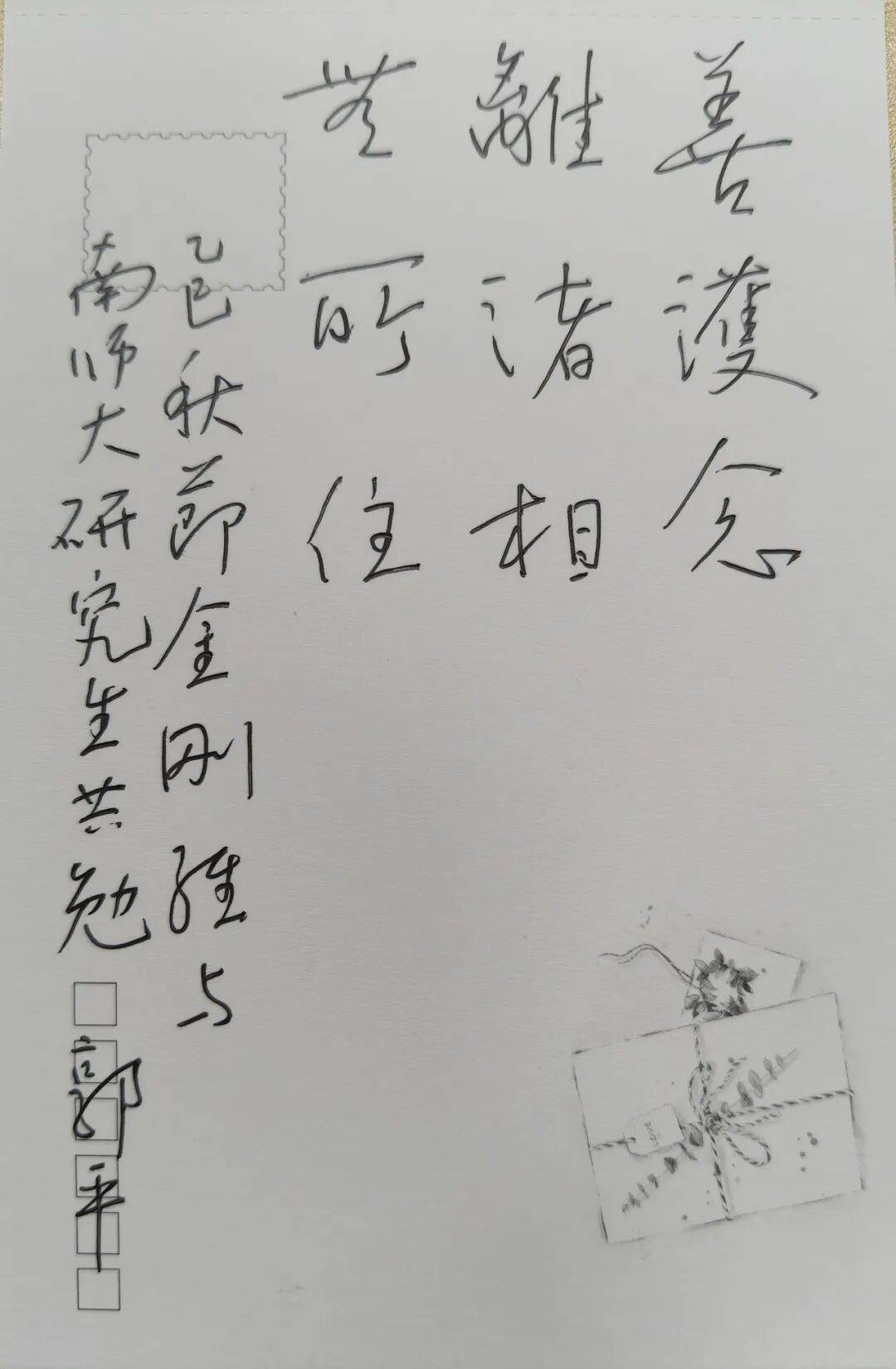

郭平教授为南师学子写寄语

这种对“人”的关怀,亦延伸至他对生命意义的思索。在与郭教授的交流中,一种真率、旷达的“魏晋风度”自然流露。对于如何面对人生的短暂与悲苦,他常以嵇康、陶渊明为精神楷模,思考如何活得舒展、奔放而自得其乐。他在《魏晋风度与音乐》一书的序言中写道:“所有真正的相遇都是与自己相遇。”与先贤的隔空对话,不仅塑造了他的学术兴趣,更成就了他对生命自足的深刻理解。最后,郭教授以“善护念,离诸相,无所住”寄语南师学子,希望我们能守护内心的专注与纯真,在人生的道路上,不断追寻内心的宁静与生命的丰盈。

郭平教授寄语

深耕以固本,燃趣以致远

刘俊教授是南京师范大学法学院退休教授,主要研究行政诉讼法、司法制度,在CSSCI期刊发表多篇论文,主持国务院学位委员会、司法部等课题,获教育部优秀教材一等奖等。

刘俊教授和来访南师学子合影

访谈伊始,刘俊教授就带着亲切的笑意关心起同学们的生活近况,还特意从大家熟悉的研究生公寓附近的熊猫液晶显示科技公司聊起,轻松自然地引出“创新是竞争力核心”的观点,并联系其自身的求学经历,一下子拉近了与我们的距离。聊到研究生该如何成长时,刘教授语气认真地强调:“研究生需先把基础性知识吃透,切勿急于评判对错。”他解释说,“基础性知识是学术探索中最可靠的参照”,要是没了这个参照,很容易在浩如烟海的书里找不着方向;接着得广泛读各类书文,顺着线索摸透知识背后的理论逻辑;最后“待根基扎实后,再围绕兴趣点刨根问底”。在他看来,想从现象挖到本质、做好学术研究,离不开扎实的基础理论,只有灵活运用基础知识,才能慢慢搭建起属于自己的独特逻辑体系。

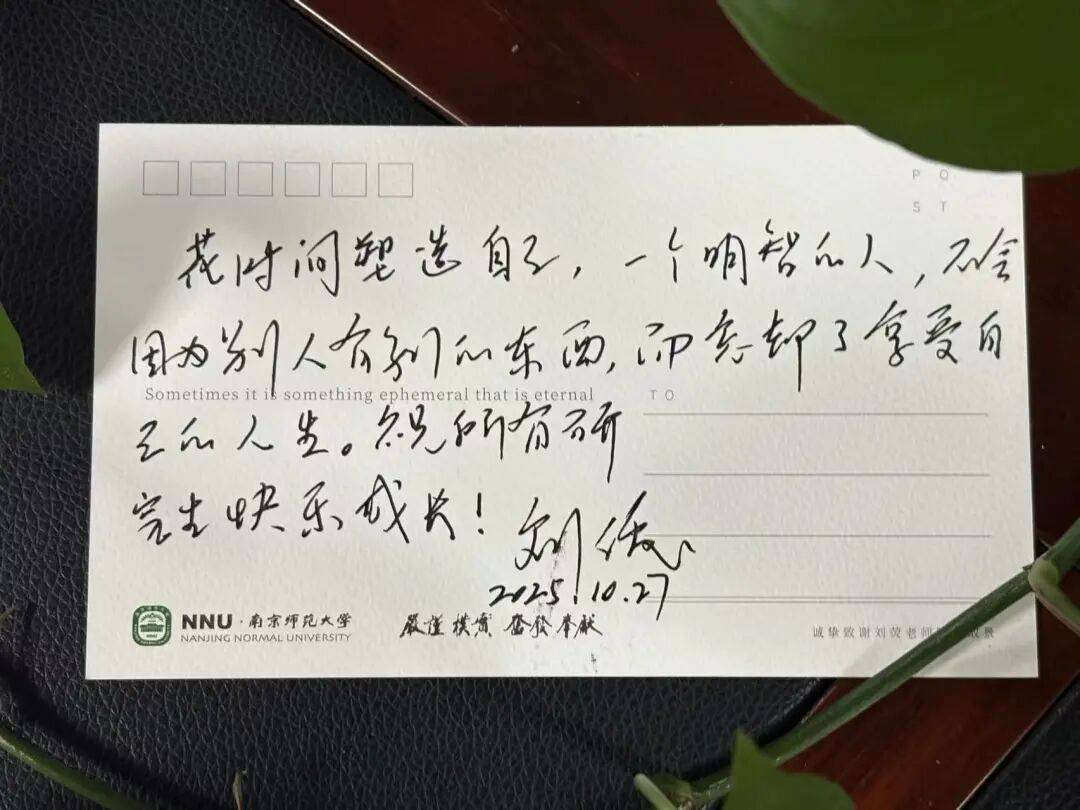

刘俊教授为南师学子写寄语

刘教授又从工作与研究期间总结出的“听思探趣”四点心得着手,从“让学生听进去”,到“引学生有思考”,再到“促学生去探求”,最后到“化之为乐趣”,为我们展现出了一个以教书育人为崇高理想的严谨法律人的形象。针对现在不少同学在找工作时感到迷茫的问题,刘教授也贴心给出建议:找工作得结合自己的兴趣,遇到机会别错过,尽量地尝试,而且要在工作里找到能让自己觉得有趣的点。“唯有这样,才能长久地坚持下去,把这份工作真正做好。”

访谈最后,刘教授留下了一段实在又暖心的寄语:“花时间塑造自己,一个明智的人,不会因为别人有别的东西,而忘却了享受自己的人生”。 这话既提醒我们要把时间花在打磨自己、提升本领上,也告诉我们别只顾着赶路,也要好好享受人生的过程。

刘俊教授寄语

春风育桃李,笃学启新知

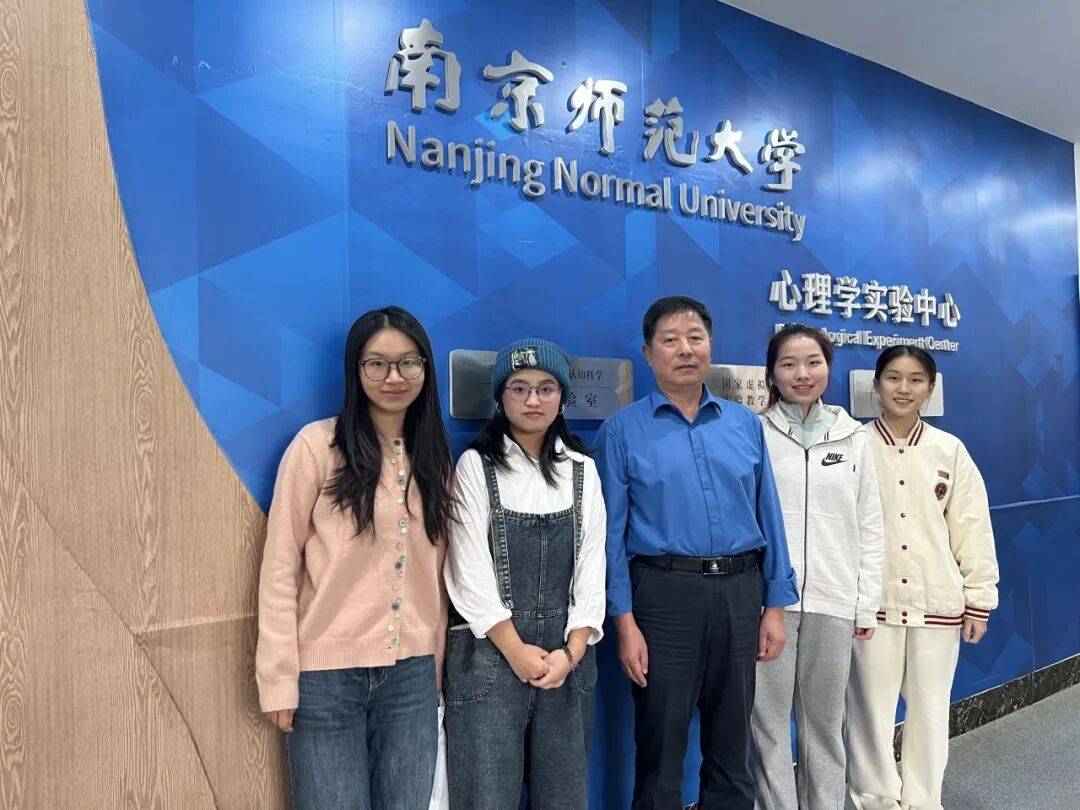

邓铸教授 是我校心理学院教授、原院长。现任江苏省心理学会理事长,江苏省心理学会“家庭教育研究与指导工作委员会”主任等。邓教授长期深耕于“心理学研究方法”“儿童思维发展”“家庭教育与儿童心理健康”等研究与教学,主持或参与省部级研究项目20余项、出版教材与著作13部、发表学术论文百余篇。他治学严谨,在教书育人上亦倾注心力,曾获校“教书育人奖”“师德先进个人”等荣誉,悉心指导了百余名硕士研究生。

邓铸教授与来访南师学子合影

初见邓铸教授,是在他心理学院的办公室里。他热情地给我们倒了水,亲切地招呼我们坐下。办公室不大,书却堆得满当。谈及学术生涯和职业生涯,邓教授的经历颇具“跨界”色彩。他本科是在物理学系学习,后因机缘巧合,转而投身心理学,最终在南京师范大学获得博士学位并任教至今。这段丰富的经历让他对研究生的培养有着独特的见解。他认为,每个同学的基础都不同,最重要的是找到合适自己的节奏。并且他还强调,研究生的学习必须由研究意识和问题意识来带动,带着问题去探索求知,在解决问题的过程中又产生新的研究问题。

我们围绕着“最使研究生受益的终身素养是什么”这个话题谈了很多,邓教授毫不犹豫地把身心健康放在了首位在身体健康上,他分享了自己在运动中获益的经历。而在心理健康上,他认为关键在于“把人生想清楚,把自己搞清楚”。他希望同学们都能“眼光要看远一点”,心胸豁达,在更广阔的坐标中找到自己的人生定位,多见“大我”,看淡“小我”。

邓铸教授为南师学子解惑

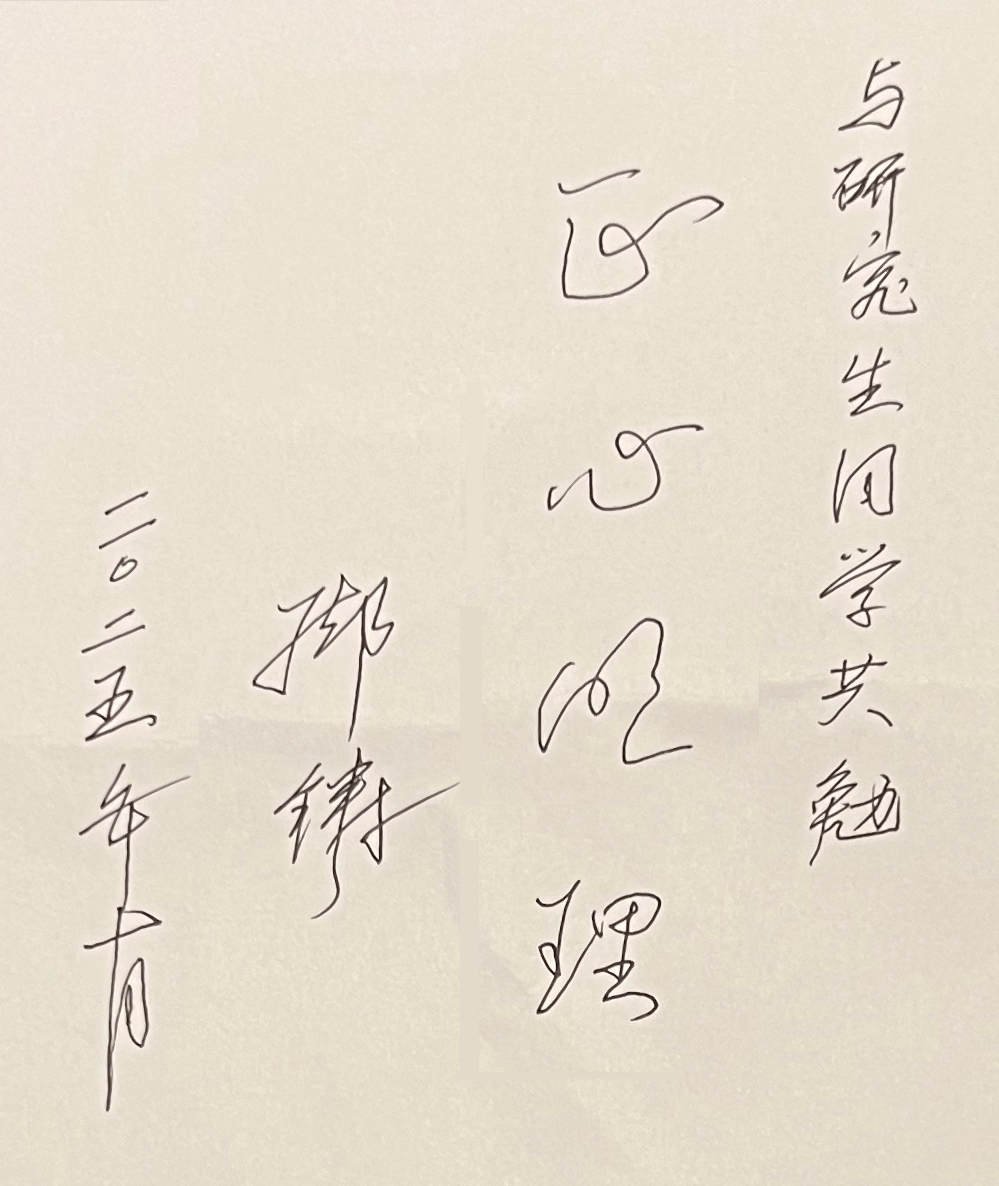

这份豁达的人生态度,背后是高度的自律与勤奋作为支撑,这两种精神和修养带来“有序”的生活节律和学习习惯,可以有效提高同学们对时间的管理效率。邓教授强调方法论,提倡从实际出发,待人要“与人为善”,思考要“辩证”多角度;同时他看重情感能力,指出要积极与世界产生情感链接。最后,在学习读书上,他鼓励大家多读古籍经典,在先贤的智慧中培养看待问题的宽度与深度。

整个交流过程中,邓教授始终精神饱满,思维敏捷。他身上那种豁达通透的人生态度、勤勉自律的治学精神,以及充满朝气的“生命力”,给我们留下了深刻的印象。他所倡导的,也正是他所践行的,并影响着一批批南师学子。

邓铸教授寄语

秋风送暖,菊灿盈香。本次“温情相伴,情满重阳”走访活动,不仅传递了南师学子对老教授们深切的关怀与敬爱,更是一次精神的接续与心灵的洗礼。老教授们诲人不倦的师者风范、严谨求实的治学态度,以及那份深植于心的厚生情怀,如秋日暖阳般照亮后学之路,也必将鼓舞着一代代南师人在治学与人生的道路上踏实前行、不负韶华。