日渐增多的初中“函授生”:宁愿在家躺平也不上学,家长该怎么办?

今天,这篇题为《一位名师说的话震惊了我》的文章,在我所在的一个家长群里悄然出现,随后扩散开来,我点开读完,心里仿佛被什么东西堵住了,沉甸甸的。

初中“函授生”?这个我第一次听说的词,像一根尖锐的冰锥,刺破了我们许多人心照不宣的平静。它指的并非接受远程教育的学子,而是一群本该在阳光下奔跑的初中少年。他们只在学期初和期末这两个节点现身校园,而期间漫长的几个月,则将自己封闭在家里,沉默地躺着,几乎与世隔绝。

这早已不是个案。我翻阅文章下方那600多条评论,一个由焦虑、心痛与无力感交织成的世界缓缓展开。一位母亲的留言尤为刺痛:“每周去学校替孩子请一次假,只为让他能在家躺着,熬到中考,拿一张毕业证。”这平静文字下,掩藏的是一个家庭在系统性的教育压力面前,无奈的妥协与退守。与之呼应,另一位父亲写道:“孩子每天只睡四五个小时,我看着就心疼。”这句话后面,跟着数百个感同身受的“+1”,汇成一片无声的共鸣。

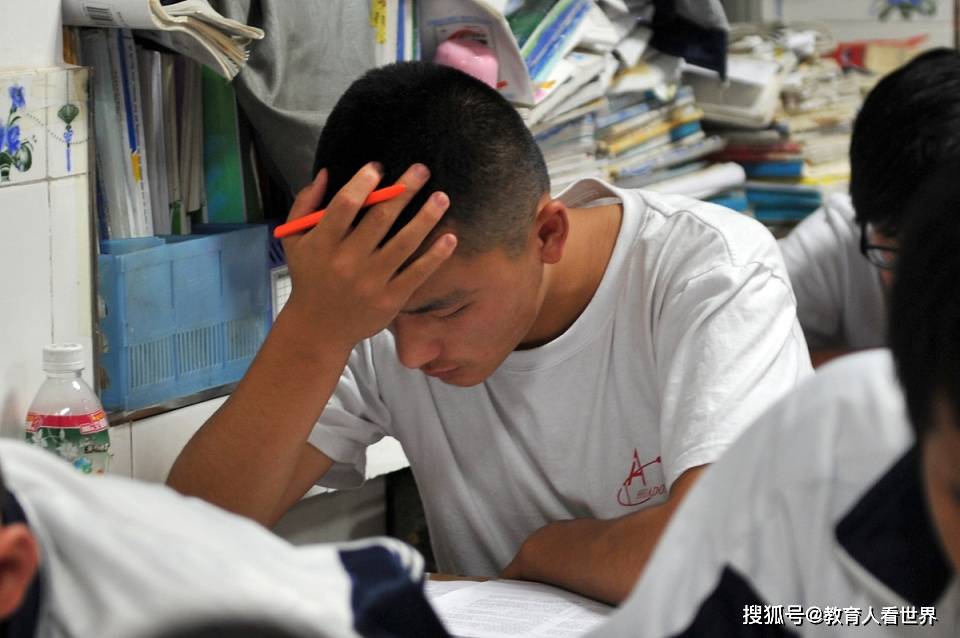

这两幅画面,是同一场悲剧的两面。我们的学校教育,在追逐分数与升学率的单行道上狂奔,已然异化成一部冰冷、高效的精密机器。它系统性地挤压着孩子应有的睡眠、必要的运动、课间十分钟的自由,甚至从容吃饭、按时上厕所都成了需要计算的奢侈。教材在不断增厚,作业如潮水般涌来,那曾被高声呼唤的“减负”,在许多地方已经异化,孩子们的日常被简化成“学校”与“家庭”两点一线间的疲惫跋涉。

这让我不禁怀念起自己的学生时代。那时,即使成绩平平,记忆里也满是操场上追逐的身影、放学路上的欢声笑语。那些片段让我们确信,校园生活不全是沉重的负担。如今,那份纯粹的、发自内心的快乐去了哪里?

然而,将一切归咎于制度,我们就能心安理得吗?评论区里,充满了我们这一代人的自我剖析:“我们是吃过苦的七零、八零后,所以想把最好的都给孩子。”这份源于自身成长过程中物质与情感双重匮乏的记忆,催生了强烈的补偿心理。这让我们在物质上对孩子几乎有求必应,在成长的路上,恨不能为他扫清一切我们认为的“障碍”。

但我们也许忘记了,从未经历过风雨的筋骨,无法承受生命的重量;从未为自己选择承担后果的少年,也找不到独自前行的内在动力。

我们慷慨地赠与他们无忧的童年,却也亲手抽走了他们面对挫折必需的勇气与韧性。于是,当学业的压力排山倒海而来时,这些在我们用爱编织的温室里长大的幼苗,选择的不是迎战,而是从根茎处的凋零。他们并非天性懒惰,更像是陷入了一种无边无际的无力与绝望——既然拼命也无法触及那遥不可及的标准,既然所有努力的意义都被简化成一个分数,那么彻底的放弃,至少能让灵魂获得片刻的安宁。

可悲的是,学校与家庭,这两股本应相向而行的力量,却在现实中走向了对立的两极:一方挥舞“效率”的鞭子,将所有独特的生命当作标准零件打磨;另一方则张开“保护”的羽翼,无形中剥夺了他们感受风雨、练习飞翔的权利。这一刚一柔,非但没有形成支撑,反而构成了一种毁灭性的张力。

正是在这片焦虑的迷雾中,我们必须完成一次根本性的转变。亲爱的爸爸妈妈们,请先从“必须立刻回学校”这个死胡同里退出来。孩子此刻最需要的,不是一个催促的监工,而是一个能蹲下身来,平视他双眼的同行者。那些最终携手走出困境的家庭,哪一个不是先勇敢地“停下来”,才最终积蓄力量重新“往前走”?

所以,不妨就从明天清晨开始尝试。将一碗温热的米粥悄悄放在他的门外,附上一张没有催促、只有关心的便签。傍晚回家,带回一袋他曾经爱吃的零食,只需轻轻敲门告诉他:“我给你放门口了。”不强迫,不追问,只是静静地传递一个信息:“我在这里,随时都在。”

这些细微的举动,日复一日地累积,终将汇成暖流,成为孩子愿意推开那扇心门的第一道缝隙。教育,不是一场百米冲刺,而是一场陪着蜗牛散步的漫长旅程。我们必须慢下来,更耐心一点,等待他亲手解开内心的死结,等待他从灵魂深处重新点燃前进的意愿。

请相信,用理解与等待铺就的路,终有抵达的一天。这绝非放弃,而是一种更为深沉、也更需要智慧的坚守。因为我们首先要找回的,是一个健康、完整、快乐的“人”。

(图源网络,侵联删)