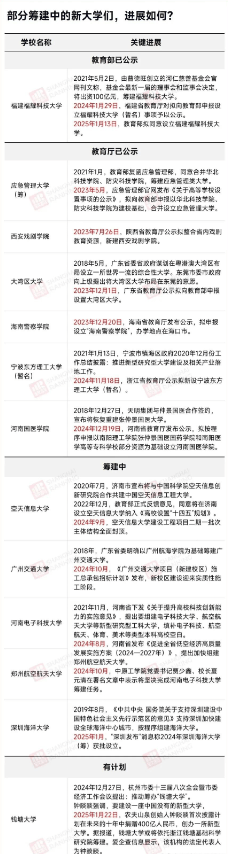

教育部拟同意!新大学名单出炉!2025是名副其实的中高考扩招大年

教育部拟同意!新大学名单出炉!2025是名副其实的中高考扩招大年

武汉江岸区某房产中介的橱窗前,王女士撕下了刚贴三天的"学区房急售"广告。

手机里班级群消息不断闪烁——"九大名高扩招150人""普高率突破75%"的重磅消息,正在改写千万家庭的升学剧本。这场声势浩大的教育扩容,真能如约兑现"消灭升学焦虑"的承诺吗?

一、数据洪流:扩招背后的教育水位变化

2025年武汉教育版图将迎来历史性转折:普通高中录取率从五年前的50%飙升至75%,相当于每年多释放2.4万个高中学位。

更值得注意的是结构变革——17所顶尖高中合计扩招2550人,占新增学位总量的35%,形成"名校下沉、普校升级"的双轨浪潮。

这种变化正在引发连锁反应:某省级示范高中连夜调整分班策略,将竞赛班从3个增至5个;区重点中学则加码建设人工智能实验室,防止优质生源被虹吸。

教育研究者发现,扩招后名校的班型结构呈现"金字塔式"分化,顶层精英班反而缩减了10%的容量。

二、学区房震荡:从地段博弈到能力竞赛

曾标价10万/㎡的某学区楼盘,在政策公布后单周降价18%。

这背后是教育平权机制的生效:指标生政策使普通初中尖子生获得20%的顶级高中入场券,传统学区房的学位溢价正在蒸发。

家长策略随之发生根本转变。教育机构调研显示,67%的家庭将原定购房预算转向素质教育投资,编程、科创类课程咨询量激增240%。

在武昌区某家长社群,流传着新版的"教育军备清单":初中完成微积分基础,高一拿下机器人竞赛奖项,这些成为冲击名校实验班的新标配。

三、大学扩招迷局:学历通胀时代的生存预警

当武汉科技大学宣布新校区将新增1.2万个学位时,细心的家长发现专业设置暗藏玄机:传统文科专业仅扩容8%,而智能制造、生物医药等专业增幅达210%。

这种倾斜预示着未来十年就业市场的风向转变。

但扩招并非万能解药。某省属高校教务处长透露:"百人课堂已是常态,部分实验课不得不改为仿真模拟。"

更严峻的是,211院校的学历优势正在消退——五年前能进央企的毕业生,现在面临海归硕士的降维竞争。

四、教育军备升级:扩招时代的丛林法则

面对汹涌的学位供给,精英家庭正在开辟新战场。在武汉外校家长群,流传着"三早战略":早规划国际课程、早锁定科研导师、早积累创新专利。

某初三学生凭借石墨烯材料研究成果,提前获得中科大少年班入场券,这揭示出教育竞争已进入"超车道"阶段。

中产家庭则陷入决策困局:是让孩子冲击扩招后的名校平行班,还是选择特色高中的王牌专业?

某教育规划师展示的案例极具代表性:选择某高中航天特色班的学生,通过参与卫星设计项目,最终获得国防科技大学特招资格。

五、师资争夺战:教育扩容的隐形战场

某重点高中招聘公示暴露行业痛点:数学教师岗位开出40万年薪,却连续六个月空缺。

扩招不只需要教室和宿舍,更需要优质教师资源。据统计,2025年武汉高中教师缺口将达2600人,部分学校启动"银发计划",返聘退休教师组建"教学急救队"。

这场人才争夺正在重塑教育生态。

江汉区某中学推出"教师创新工坊",允许骨干教师用30%工作时间进行教学研发;普通高中则与师范院校签订"订单培养"协议,大二学生已开始进校跟岗实习。

六、技术赋能:数字化如何重构教育公平

武昌区试点的“智能教育导航系统",用大数据替代了传统的分数划线。系统不仅分析学业成绩,还评估实践能力、创新潜力等维度,使更多"偏才"获得升学机会。

某学生因发明盲文智能识别装置,通过特招渠道进入华科附中,正是技术平权的典型案例。

更有学校引入"AI学业规划师",通过分析百万毕业生数据,为每个学生定制成长方案。这种精准导航,让普通家庭孩子也能在扩招大潮中找到专属航道。

七、未来图景:当学历不再稀缺之后

站在2025年的门槛回望,武汉某中学课堂的场景意味深长:曾经堆满教辅书的课桌,现在摆放着无人机和3D打印设备。

墙上的新标语写着:“不是每个学位都能兑换未来,但每次突破都在定义成功。"

这场教育变革带来的真正启示或许是:当学历逐渐"通胀",个性化成长路径才是硬通货。

正如那位撕掉学区房广告的母亲,最终在家长群发出的感悟:"我们要培养的不是装满知识的容器,而是能点燃不同星火的火种。"