只有思维参与的阅读,才会有持久的乐趣

博雅小学堂

给孩子受益终生的人文底色

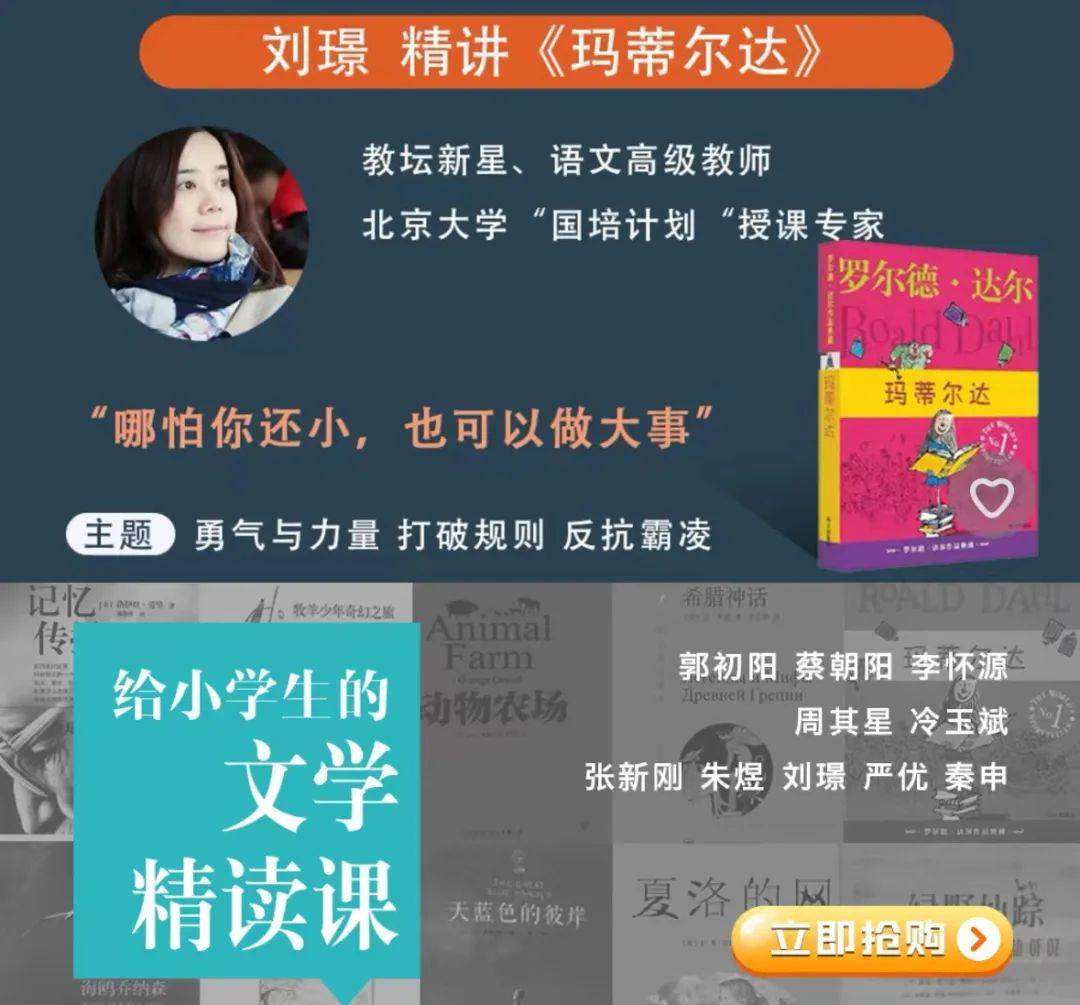

文丨 刘璟

正高级语文教师

北京大学“国培计划”授课专家

现在看高考语文,重要的不是押没押中题,而是看语文考查的趋势和方向。 一句话:越来越重视思辨阅读了。

作文题目字都很少,“对AI的思考”,“对人类太空旅行,抵达未知之境 的思考”, 一看就懂。但难在哪呢?难在考察孩子平时阅读的思维品质。在阅读中,有没有做过由浅入深的思考,会不会信息整合,辩证分析。

别说语文,就连 数学考的也是阅读分析能力。数学1卷压轴题,给一个 完全陌生概念,让现场做阅读理解,现学现用。

传统的刷题模式早就不行了,思辨阅读能力是孩子学好各科知识的基础。也只有提高思辨阅读能力,才能提高写作能力。

那么,怎样帮助孩子提升思辨阅读能力?来看看小学正高级语文老师刘璟的分享。

01

思辨性阅读,是各学科基础

当孩子开始阅读一本书,他舍不得放下去,而且围绕一个作家的一个系列进行阅读,其实就是深度阅读,也是思辨性阅读的开始。

诺德曼在他的《儿童文学的乐趣 》一书中提出, 只有真正思维参与的阅读乐趣,才是持久的乐趣。也就是换句话说,如果想让孩子对阅读产生持久的乐趣,其实需要边读边思考。这里面就需要阅读的策略和方法。

思维发展与提升,其实是语文学科核心素养的重要内容,阅读整本书的过程,需要哪些思维能力呢?

线性思维,梳理人物或者事件发展演变的过程;

发散思维,比如由一个人物或事物出发,找出与之相关的人事物;

辩证思维,探究内容里的对立与统一……

小学的中段,是学生语文能力发展的一个分水岭。越早学会阅读的学生,速度提高得越快,通过阅读获取的信息量就会越来越大,取得好学业成绩的可能性也就越大。你会发现, 阅读能力强的孩子,他的数学、英语成绩同样特别优秀。

现在很多省份的试卷都在进行改革,语文题、数学题至少得进行两次阅读理解——不是直接抛出问题,而是 在一个情境中出题。这其实也是文本解读的过程。你 要知道,这个题目让你干什么?

很多阅读量小的孩子就在第一层上面就败下阵来。在与题目的对话当中,与出题人的对话当中,他就已经缺乏这一层理解了。

一些非常著名的初高中老师,都在试图带着孩子通过整本书的阅读来提升他的理解力。如果我们把单篇的阅读转换到整本书的阅读上,那孩子们的阅读理解和思维,是不是会得到更大的提升?答案不言而喻。

02

小学孩子从阅读到写作的3个过程

写作训练需要一个完整的系统,现在我们的统编版教材在以前的基础上,试着做一个完整的体系,但是还有很多发展的空间。

在我看来,一本像《玛蒂尔达 》这样的书,它其实就是一个 微写作训练,一个项目式的写作环境。孩子在自由、开心的阅读氛围当中,就会自然而然地感受到,阅读和写作之间能够自然切换。

在整本书的阅读和表达方面,我觉得主要有3种形式,就是当你带孩子读一本书的时候,最少要经历3种形式的写作,恰恰就是孩子在小学甚至初高中囊括的所有写作内容。

1、过程性写作:小学生为什么要做读书笔记?

什么叫过程性写作?首先是 写读书笔记和提要。 有的家长问,这年头还要做读书笔记?或者说甚至有做摘抄,有没有必要?

孩子从自由的状态的阅读进入到深度阅读,读书笔记功不可没。因为你在做这个过程当中,不是为了记住知识而做,也是在逼迫自己 把书读得更精致,把自己随时的想法和问题都提出来。

大家知道钱钟书的记忆力是非常惊人的,对吧?比如他写的《管锥编》,据说笔记做了几大麻袋。他去世之后,他的妻子杨 绛对他的笔记进行了整理,外文笔记、中文笔记、读书心得都有上百篇。

实际上,笔记的效果远不仅仅是为了帮助记忆,它就是当前阅读的一个组成部分,帮助孩子及时整理书的内容、观点和阅读的感受和想法,这样会帮助他们形成相对清晰的表达。

所以我建议家长,或者是小朋友们,要给自己准备读书笔记本。读书的时候,用“提纲笔记 ”来梳理全书的 结构框架,用 “心得笔记”留存阅读过程中的 点滴思考。

当然也可以用便利贴的方式直接贴在书上,甚至写在书上的空白处。还可以去提出自己的问题,并试图在后续的阅读中去解决它。

2、文学性写作:小学生畏难、缺思路、没文采的解决方案

很多孩子觉得写作难,难在哪里?就是字数畏惧——老师要求一个三年级的孩子文章写满300字,一听到字数就觉得难~

说实话, 写作从来都不是字数越多的文章越好,但是孩子们不知道字数多意味着什么,而是出于对数字的恐惧感。硬凑字数的牛头不对马嘴、废话连篇的文章,反而造成他日后写作很难有条理性。

所以我告诉家长, 在孩子写作的起步阶段,千万不要以字数的多少来衡量他的写作力, 条分缕析、文从字顺是小学阶段写作的一个非常重要的标准。甚至到了大学之后,大学教授觉得他们最为头疼的是学生写的论文,都会出现表述的层次性的问题。

现在的语文教材,开始把孩子的写作训练划分成一小个的微型写作训练。在整本书阅读里,可以设计得非常精妙。

比如《马蒂尔达 》里面,就可以引导孩子多次微写作。作家达尔非常聪慧, 为了表达沃姆伍德先生的无知,通过描写他和玛蒂尔达的对话来实现。

玛蒂尔达的爸爸有一头漂亮的中分黑发,他一直为这头黑发感到自豪。“一头棒棒的一级头发,”他常说,“这说明它底下有一个棒棒的一级脑袋。”

“就像莎士比亚。”玛蒂尔达有一次对他说。

“像谁?”

“像莎士比亚,爸爸。”

“他很有脑筋吗?”

“非常有脑筋,爸爸。”

“他头发多吗?”

“他是个秃顶,爸爸。”

全程没有出现过“无知”两个字,可是我们边读的同时,这个词就会萦绕在我们的脑海里。作家是不是很厉害呢?

好的文学语言让孩子产生丰富的想象,而丰富的想象又促进孩子对语言的感受力。如果孩子学会边读边用这样的方式,进一步思考作家的表达方法,那从阅读到写作的连接就自然地发生了。

我们经常讲写作无非是换一种形式的表达,同样是表达高兴:

一句话式:哎,今天真高兴;

动作式: 拿着100分的试卷,我一蹦一跳地跑回家,没有进门就忍不住大声叫道,妈,我考了 100 分!

画面式: 他的嘴角大大咧开了,眼睛里放射出明亮的光芒,像无数的小星星在闪耀。然后我的爸爸出差终于回来了……

你看,不同的情境当中的那种快乐,是通过你的语言、神态、动作以及心理活动表现出来的,并不一定要出现“高兴 ”这个词,却能够把这个画面表现得非常的活。

而这些是小学时期,尤其是小学中高段写作当中一个非常重要的内容——如何让文字表达更具画面感。

我们可以引导孩子们试着和作家学习,用有画面感的语言来描述。一个有想象力的孩子,他总是能找到恰到好处的比喻。或者换一种方式叫产生联想。当孩子学会了联想的能力,不仅会写外貌,写动作,也会写场景,还会写人物的语言。

除了这些,我们还可以引导孩子根据故事内容进行 相关的补白、仿写、换角度讲述故事等训练。 比如人物串门,你的姥姥能不能成为马蒂尔达的姥姥啊?或者说变成小老鼠的是饱读诗书的玛蒂尔达,故事又将如何发展?这些创意写作是能够激发孩子表达欲望的。

这个时候孩子不知不觉地进入了一个情境当中,也在训练如何按照真实的逻辑去推进它的情节。

我在自己的班级也是这样一步一步实践过来的,就是要给学生一些很小的有趣的训练,这些训练当然不可能单独得来,更多时候就是从整本书中获得的灵感,边读边写。

那当我们在写大作文的时候,前面的小训练无形中让孩子减少了很多恐惧感,也能写一些非常顺畅、有趣、有画面感的语言。

3、评论性写作(思辨性写作):好主题引领孩子思考

在一本书读完之后,孩子对这本书的人物情节可能会有一个整体的感受和理解,比如人物分析可以这样做:

如果让你选择其中一个人来做朋友,你会选择谁?为什么?学生就会用文中的一些相关的例子,阐述自己选择的理由。

可以给作家写信,表达对他的喜爱,以及表达阅读中产生的一些疑惑;