2025年高考地理视角20:土壤

考点分析:A命题几率较高,难度逐年增加;结合区域自然地理特征,考查地理综合思维能力;B以统计图及原理图形式出现,读图能力及推理能力要求较高;

C重点解决自然和人为因素影响下的土壤环境问题,农业生产中土壤的改良方法。

一、概念理解: 具有一定肥力能生长植物的陆地表层就是土壤。

二、土壤按质地分类

一般来说,根据土壤质地可以将土壤分为砂土、壤土和黏土三类。土壤质地直接影响土壤蓄水性、通气性和保肥性。

A砂土:质地疏松,蓄水能力弱,保肥性较差,土壤温度变化较快,但通气性和透水性良好;

B黏土:质地致密、厚重,蓄水能力和保肥性强,土壤温度比较稳定,但通气性和透水性差;

C壤土:质地介于黏土和砂土之间,兼有砂土和黏土的优点。

三、土壤含水量

①“收”:大气降水、地下水、灌溉用水。

②“支”:蒸发、植物吸收和蒸腾、水分渗漏和径流(壤中流)。

③“储”:最大储水量受土壤孔隙空间大小制约。

四、土壤透气性

受土壤孔隙空间和土壤含水量的共同影响。

①土质疏松、土壤含水量小,土壤透气性好(但水分不足时,植物会凋萎);

②土质黏重、土壤含水量大,土壤透气性差(水分充足易导致空气受到排挤,土壤温度下降,透气性减弱,土壤肥力下降)

五、土壤肥力

土壤肥力最终取决于水、肥、气、热的协调程度。

①“收”:外力搬运输入;自身有机质、矿物质产出(岩石风化、生物分解);人类活动补充(施肥)等。

②“支”:植物吸收;雨水淋溶、水蚀风蚀;不合理的人类活动等。

六、土壤温度

①“收”:直接来源为太阳辐射。

②“支”:地面辐射、蒸发。

③“调”:土壤含水量增加导致土壤温度变化减小、人类活动(如覆盖黑膜可减少到达地面的太阳辐射,使土壤温度降低;覆盖透明膜可减少地面辐射的散失,提高土壤温度)。

七、土壤剖面

A有机质层(枯枝落叶层):以分解和半分解的有机质为主。

B腐殖质层:腐殖质积累,颜色较深,呈灰黑色或黑色。

C淋溶层:由于溶解于水的矿物质随水的下渗向下运移,本层矿物质淋失,颜色较浅。

D淀积层:淋溶层淋失的物质在此沉淀、积累,质地黏重、紧实,呈棕色或红棕色

E母质层:疏松的风化碎屑物质疏松的风化碎屑物质。

F母岩层:坚硬的岩石

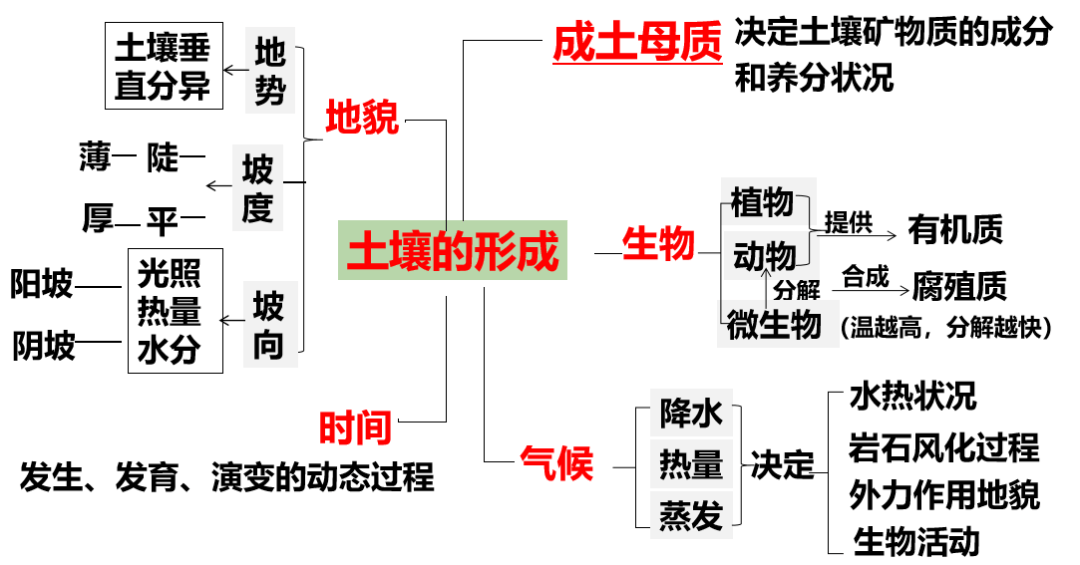

八、影响土壤形成的因素

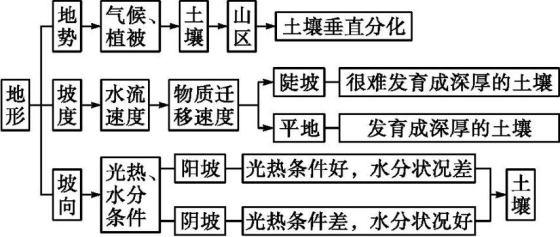

A地形对土壤的影响

①多山地、山脊:坡度较大,地表物质的迁移速度快,土层薄。

②山谷:河流发育,下渗多,土层厚,有机质较丰富,土壤肥沃。

③高海拔:太阳辐射强,低温,地下水位高,冻土广布

④山前冲积扇:矿物养分含量高,土层厚,水气组合较好,地下水位低,土壤肥沃

⑤地形平坦:土层深厚,气候、生物条件稳定,外力侵蚀速率慢

⑥阳坡:太阳辐射多,气温高,蒸发旺盛,土壤含水率低(祁连山);迎风坡:降水多,下渗多,含水量大,土质粘重。

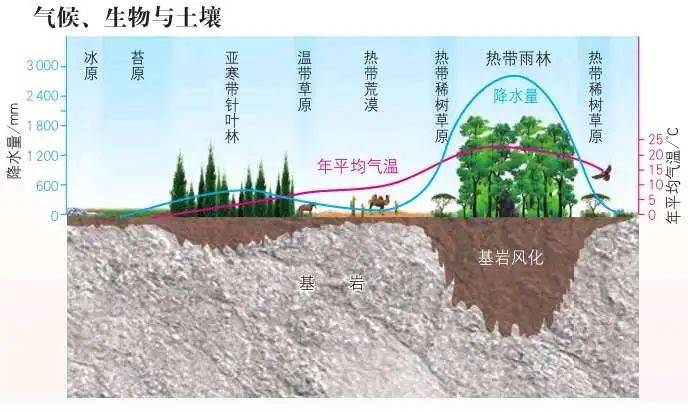

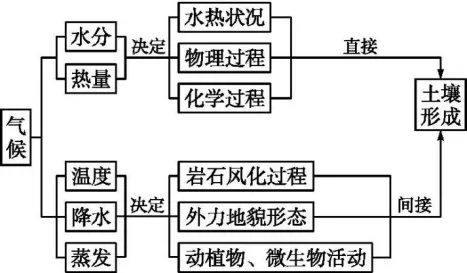

B气候对土壤的影响:水分和热量条件决定母质的分解速度,影响土壤的形成速度、厚度和化学性质等。

一般来说,高温多雨地区化学风化作用强烈,岩石风化速度相对较快,土壤较厚,且多呈酸性;寒冷干旱地区岩石风化速度相对较慢,土壤往往比较薄,多呈碱性。

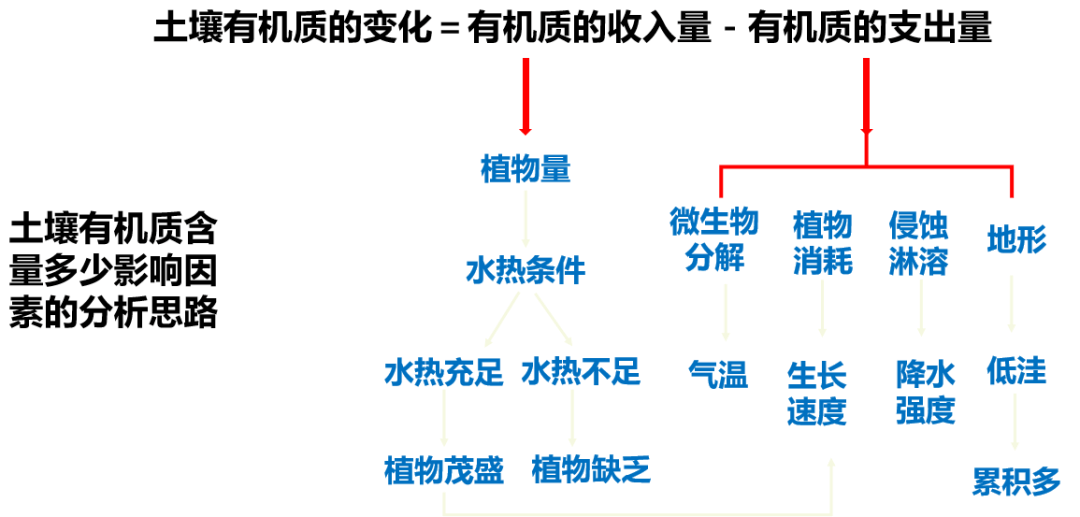

气候主要通过温度和降水全面影响成土过程中的物理、化学和生物作用的强度和方向。其中,热带雨林气候由于全年高温多雨,植物生长旺盛,微生物分解快,雨水淋溶作用强,导致土壤的有机质被吸收消耗多,积累少。

高纬高寒气候区,植物生长慢,有机质吸收慢,积累多。

干旱气候区,植物少,腐殖质少,有机质来源少 ,积累少。

C生物因素:土壤中生活的植物、动物和 微生物不仅对土壤性质具有重要影响,而且影响到土壤肥力和自净能力。土壤微生物分解植物和动物的残体,向土壤释放有机物。植物的根系和土壤动物可以疏松土壤,帮助水分和空气渗透到更深的土层中。

微生物在土壤中的主要作用如下:分解有机质,作物的残根败叶和施入土壤中的有机肥料,只有经过土壤微生物的作用,才能腐烂分解,释放出营养元素,供作物利用;并且形成腐殖质,改善土壤的理化性质,分解矿物质。

D时间发展:土壤发育时间越长,土壤层越厚,土层分化越明显

案例分析——低纬地区植被丰富区土壤贫瘠问题

①有机质积累问题:热带雨林,四季常绿,枯枝落叶较少,有机质来源少;

②有机质消耗问题:生物繁茂,生长旺盛,有机质消耗大;

③有机质流失问题:降水强度大,淋溶与侵蚀强度大,有机质淋溶流失多;

④有机质分解问题:气温高,生物循环快,微生物分解作用强。

九、土壤的功能与养护

土壤侵蚀是指土壤及其母质在水力、风力、冻融或重力等外营力作用下,被破坏、剥蚀、搬运和沉积的过程。

按侵蚀营力分类,通常分为水力侵蚀、重力侵蚀、冻融侵蚀和风力侵蚀等。

其中水力侵蚀是最主要的一种形式,习惯上称为水土流失。

水力侵蚀分为面蚀和沟蚀

重力侵蚀表现为滑坡、崩塌和山剥皮

风力侵蚀分悬移风蚀和推移风蚀。

发生的原因有自然原因和人为原因。

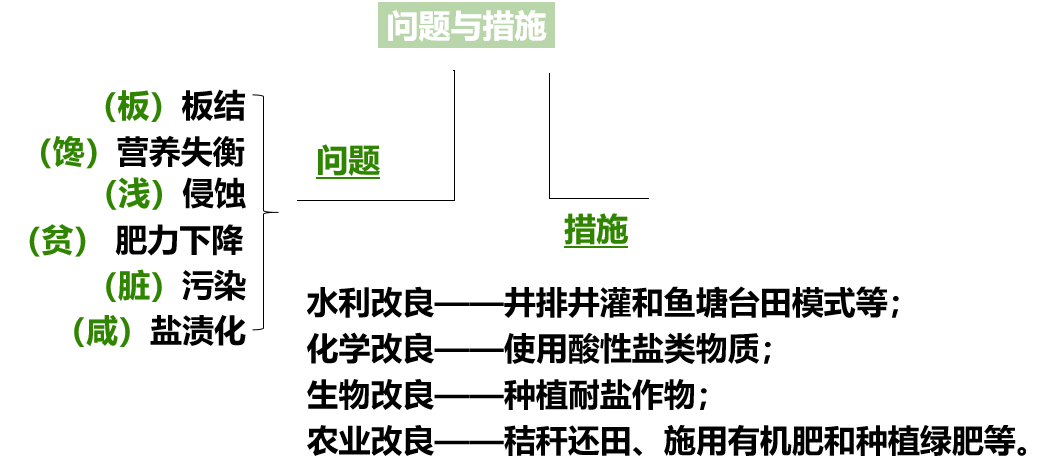

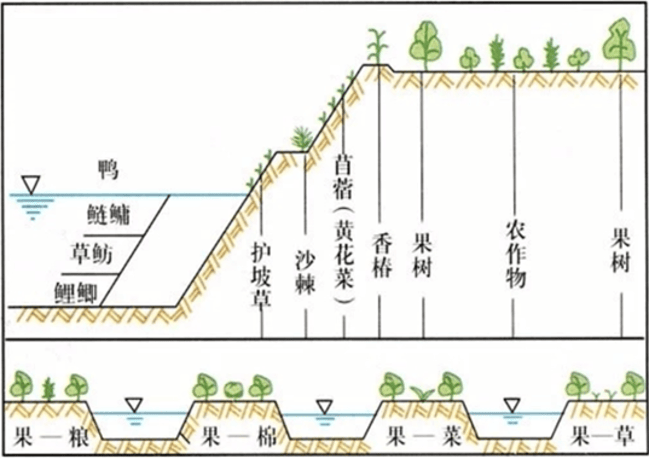

鱼塘—台田模式

化学改良——使用酸性盐类物质;

生物改良——种植耐盐作物;

农业改良——秸秆还田、施用有机肥和种植绿肥等。

十、例题分析

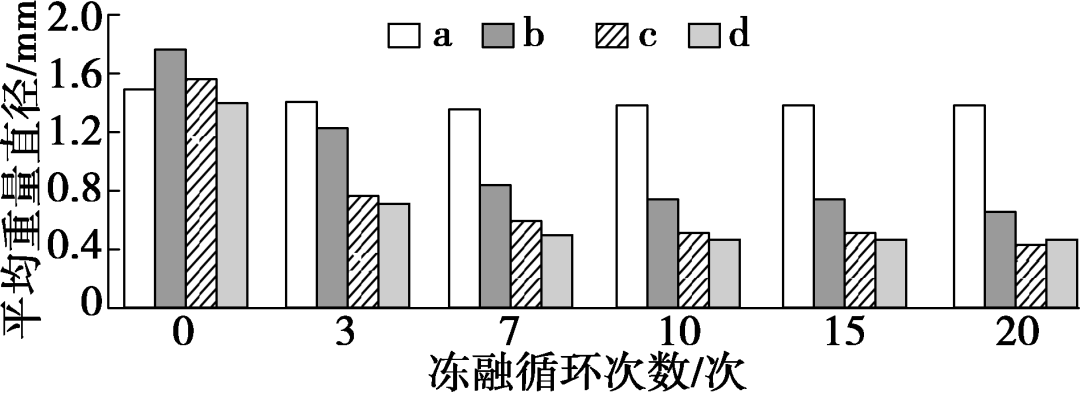

例一 东北黑土区为我国典型季节性冻土区,冻融循环发生时土壤孔隙水的相变过程会改变土壤结构及稳定性。科研人员采集黑龙江省克山县4种不同的土壤样品,选取土壤团聚体平均重量直径作为团聚体稳定性的评价指标,平均重量直径越大表明土壤团聚度越高,抗侵蚀能力越强。下图示意土壤团聚体平均重量直径随冻融循环次数的变化。据此完成1~3题。

1.4种不同的土壤样品中,含水量最少的是

A.a B.b C.c D.d

2.土壤趋于新的稳态出现在多少次冻融循环后

A.3次 B.7次

C.15次 D.20次

3.图示土壤团聚体平均重量直径的变化可能导致此后该区域夏季

A.植被根系扎根浅

B.大气温度上升快

C.河流泥沙含量小

D.土壤养分流失快

参考答案

1.A 2.B 3.D

第1题,读图文材料可知,冻融循环发生时土壤孔隙水的相变过程会改变土壤结构及稳定性。随着土温的变化,水会发生相态转移,冻融土壤的相变及其伴生现象必然引起土壤理化性质的改变,这主要取决于土壤自身含水量,含水量大,冻融引起土壤理化性质的变化也大,在图中20次冻融循环内,4种不同的土壤样品随着冻融循环次数的增多,土壤团聚体平均重量直径不断减小,其中变化最小的是a,说明a土壤中含水量最少,多次冻融循环对其影响最小。A正确。

第2题,在图中20次冻融循环内,4种不同的土壤样品随着冻融循环次数的增多,土壤团聚体平均重量直径不断减小,开始变化较大,在7次冻融循环后减小的幅度变小,趋于稳态。B正确。

第3题,读图文材料可知,土壤平均重量直径越大,表明团聚度越高,抗侵蚀能力越强。在图中20次冻融循环内,4种不同的土壤样品随着冻融循环次数的增多,土壤团聚体平均重量直径不断减小,土壤的抗侵蚀能力越来越弱。夏季是东北地区的雨季,降水多,容易发生水土流失,图中土壤团聚体平均重量直径的变小可能使土壤养分流失更快,D正确。

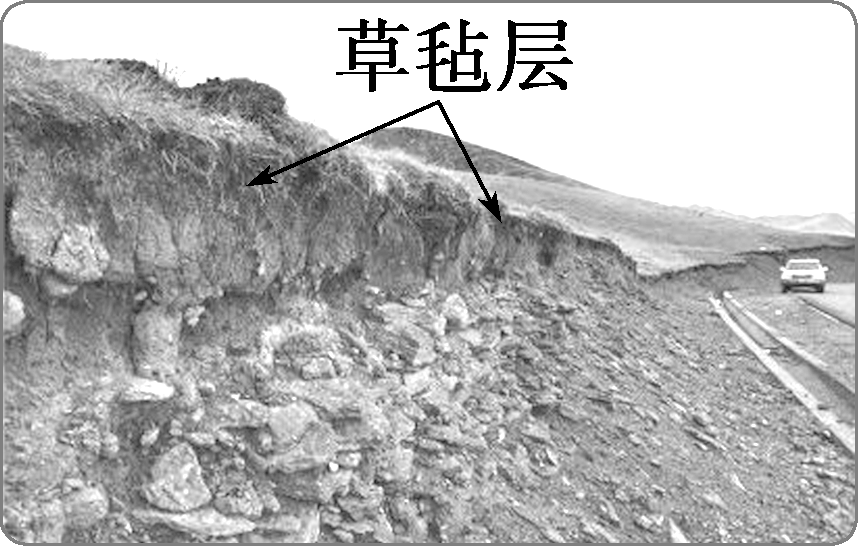

例二 青藏高原常见的草毡层(右图),由交织缠结的植物活、死根系与细颗粒物混杂而成。草毡层的厚度约20~30厘米,随地表起伏无明显变化。草毡层中的细颗粒物与下伏物质(粗碎屑或基岩)的矿物、化学成分显著不同。草毡层对青藏高原生态安全具有重要意义。据此完成4~6题。

4、青藏高原草毡层中的细颗粒物主要来自

A.基岩风化

B.流水搬运

C.冰川搬运

D.风力搬运

5、草毡层中植物死根分解缓慢的主要原因是

A.气温低

B.大气含氧量低

C.蒸发弱

D.太阳辐射强烈

6、青藏高原多年冻土区的草毡层可

①增加大气与地下的热量交换

②减少大气与地下的热量交换

③增加地表对地下的水分补给

④减少地表对地下的水分补给

A.①③

B.①④

C.②③

D.②④

参考答案

4.D 5.A 6.C

4.根据材料“草毡层中的细颗粒物与下伏物质(粗碎屑或基岩)的矿物、化学成分显著不同”,说明其来源不是基岩风化。冰川搬运不具备分选性,冰川沉积物的粒径大小是杂乱无章且不均匀的。流水搬运来的沉积物主要分布于海拔较低的河谷地区,而草毡层随地表起伏无明显变化。风力搬运范围广,不受地表起伏影响,所以草毡层中的细颗粒物多来自风力搬运。

5.青藏高原地区海拔高,气温低,微生物的分解受到抑制,草毡层中植物死根分解缓慢。土壤中的根系主要是进行厌氧分解,空气中的含氧量对土壤中根系的分解影响较小。蒸发弱、太阳辐射强烈对土壤中植物死根分解影响较小。

6.青藏高原多年冻土区的草毡层可以起到隔热作用,减少大气与地下的热量交换,缓解下部冻土融化。草毡层具有水分保蓄及调节地表径流作用,增加下渗量,增加地下水补给。

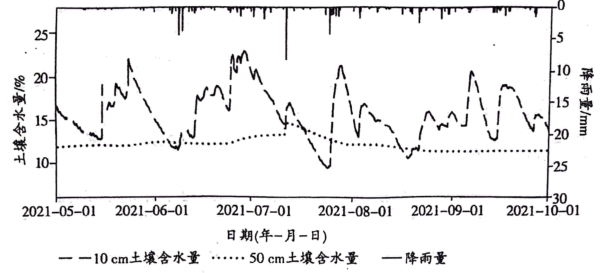

例三、下图示意祁连山区石羊河流域上游某地土壤含水量及降雨量变化情况。完成下面小题。

1. 该地5月份10厘米深度土壤含水量增大的主要原因是

A. 降雨量

B. 植被吸收

C蒸发微弱

D. 积雪融化

2. 该地50厘米深度土壤含水量变化不大,其主要原因是

A. 植物根系浅

B. 浅层土壤致密

C. 降雨量偏少

D. 深层地温恒定

参考答案

1D 2. C

试题分析

第1题

读图可知,该地5月份降雨量不多;植被吸收少、蒸发微弱只会让土壤含水量下降速度减慢,并不会导致其增大,ABC错误;该地位于高海拔地区,有积雪,5月份气温升高,积雪融化,导致10厘米深度土壤含水量增大,D正确;故选D

第2题

读图可知,50厘米深度土壤含水量变化不大,但是在7月中旬有明显升高趋势,而该时段是该地一年中降雨量最大的时段,由此可以判断50厘米深度土壤含水量变化不大是因为降雨量少,雨水对深层土壤影响小,C正确;该地区气候较干旱,植物根系较发达;与浅层土壤致密、深层地温恒定无关,ABD错误;故选C。

例四、 阅读图文材料,完成下列要求。

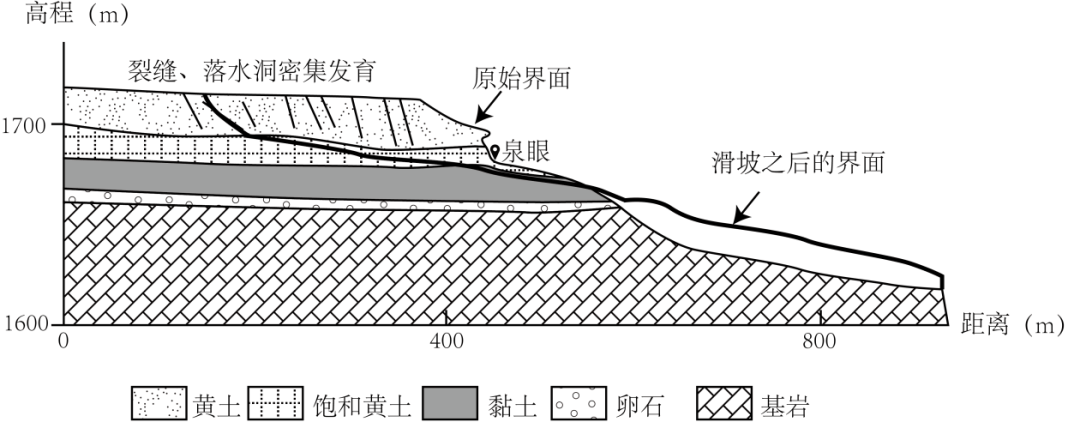

黑方台位于甘肃省永靖县,起初为荒无人烟的干旱黄土台塬,塬边无泉眼排泄,亦未发生过滑坡。后因修建刘家峡水电站,库区居民移民至此。人们抽取黄河水发展农业生产,长期漫灌致使黑方台上出现了落水泂、黄土沉降,塬边出现众多泉眼,发生了数百次山体滑坡。图为黑方台某处台塬边缘滑坡失稳模式图。

(1)从水循环角度,说明台塬边缘饱和黄土层泉水出露的过程。

(2)结合图,分析台塬边缘黄土滑坡的成因。

(3)列举两项黑方台滑坡治理的农业措施,并说明理由。

参考答案

(1)大水漫灌,地表水下渗;黏土层阻碍地下水下渗,使下层黄土层水分饱和;受重力(水压)影响,地下水在台塬边缘出露为泉。 (2)台塬边缘,坡度较陡;黄土中垂直裂缝发育,易产生滑动面;地下水增多,黄土稳定性下降。

(3)农业措施:发展节水农业(或答:推广喷灌、滴灌技术);优化农业结构(或答:种植耐旱作物,控制种植规模等);理由:减少灌溉用水,控制下渗量,维持黄土稳定。

试题分析

本题以甘肃省永靖县黑方台为背景材料,涉及水循环、滑坡的成因、农业措施等知识点,考查了学生获取和解读地理信息、调动和运用相关地理知识的能力。

第(1)题

据材料可知,人们抽取黄河水发展农业生产,长期漫灌致使黑方台上出现了落水泂、黄土沉降,塬边出现众多泉眼。因此其过程为:大水漫灌,地表水增多,黄土台塬地形较平坦,地表水下渗;读图可知,基岩上方有粘土层,黏土层阻碍地下水下渗,使下层黄土层水分饱和;受重力(水压)影响,地下水在台塬边缘薄弱处出露为泉。

第(2)题

台塬边缘,相对高差大,坡度较陡;黄土中垂直裂缝发育,沉积过程中受重力作用影响,土粒间的上下间距变得愈来愈紧密,而土粒间的左右间距却保持原状不变,易产生滑动面;长期漫灌,地表水下渗,地下水增多,黄土稳定性下降,形成台塬边缘黄土滑坡。

第(3)题

黑方台滑坡的人为原因主要与长期的大水漫灌有关,使得黄土稳定性下降,因此农业措施的治理应减少大水漫灌,具体农业措施可从灌溉措施和农业结构等方面来分析:发展节水农业,例如推广喷灌、滴灌技术;优化农业结构,种植耐旱作物,控制种植规模等;理由:节水农业和耐旱作物可减少灌溉用水,控制下渗量,维持黄土稳定。

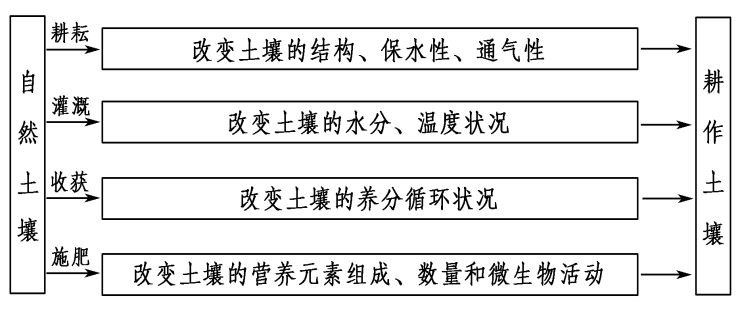

土壤改良:江苏农田工程例五、阅读图文资料,完成下列要求。

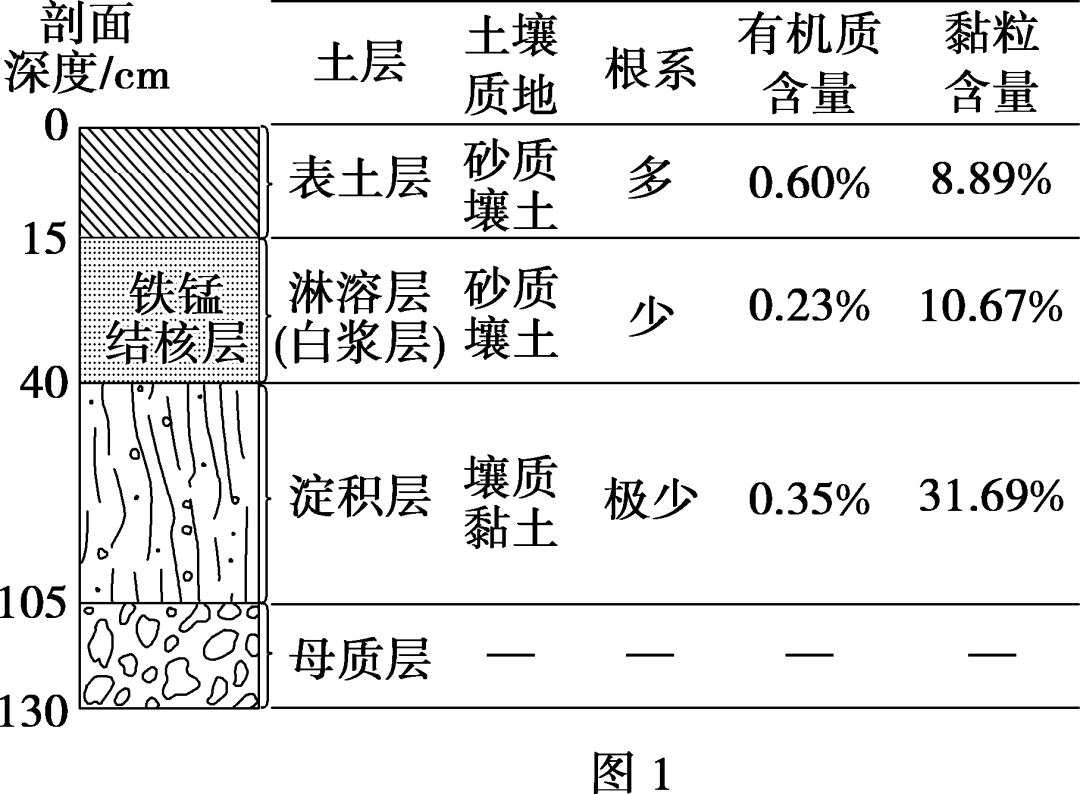

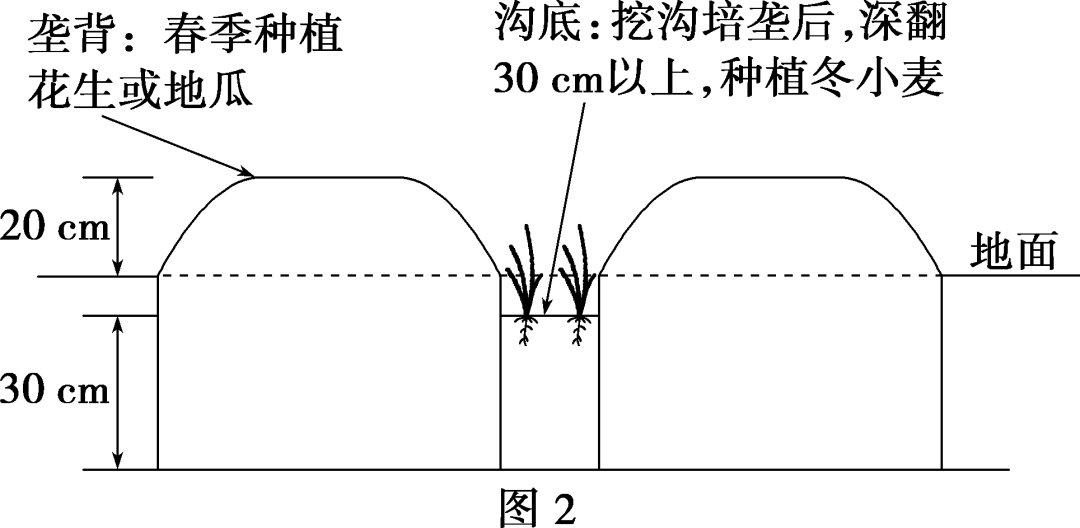

白浆化棕壤是指在土壤表层以下存在白浆层的棕壤,白浆层底部常见坚硬的铁锰结核层。白浆化棕壤分布区地下水位较低,年降水量800~950 mm,降水主要集中于6—9月。目前,白浆化棕壤大部分被辟为农田,以种植花生、地瓜、冬小麦为主,是低产土壤之一。图1示意白浆化棕壤的剖面构型及各土层主要理化性质。针对白浆化棕壤低产的原因,江苏北部某地农民在长期生产实践过程中,摸索出了一种改良及合理利用白浆化棕壤的农田工程措施——丰产沟(图2)。

(1)分析白浆化棕壤“上砂下黏”的剖面构型在不同季节对土壤水分的影响。

(2)说明丰产沟如何克服白浆化棕壤对农业生产的不利影响。

参考答案

(1)由于上部土层(表土层或白浆层)为砂质壤土,质地较粗,保水、蓄水能力弱,水分蒸发快,淀积层黏粒含量较高,质地黏重,阻碍地下水对上部土层水分的及时补给,导致少雨季节土壤水分缺乏;雨季上部土层水分易下渗,受淀积层阻挡容易滞水,导致土壤水分过多。(2)培垄增加了耕作层厚度,提高了土壤养分供给能力;培垄和沟底深翻减少了白浆层的不利影响,利于作物扎根;沟底深翻改变土层“上砂下黏”的不良构型,有效缓解了土壤少雨季易旱、多雨季易涝的问题,提高了土壤保水保肥能力;沟底有利于冬季积雪,可以改善冬小麦土壤墒情;雨季前冬小麦收获,两垄之间的沟有助于排水,可以减少渍涝危害。

解题思路

(1)该地上部为砂质壤土,透气性好,有利于土壤水蒸发,蓄水、保水、抗旱能力差;下部淀积层黏粒含量较高,质地黏重,阻碍地下水对上部土层水分的及时补给,导致少雨季节上部砂质壤土土壤水分缺乏。雨季,上部土层水分易下渗,受淀积层阻挡容易滞水,导致土壤水分过多。

(2)读图可知,该农田工程实施挖沟培垄。培垄:增加土壤耕作层的厚度,提高了土壤养分供给能力,利于作物扎根。挖沟:沟底深翻改变土层“上砂下黏”的不良构型,有效缓解了旱季易旱、雨季易涝的问题,提高了土壤保水保肥能力;沟底有利于冬季积雪,可以改善冬小麦土壤墒情。挖沟有助于排水,可以减少渍涝危害。

教学提示:

土壤的功能和养护

1.土壤的功能

(1)土壤处于岩石圈、水圈、大气圈和生物圈相互紧密接触的过渡地带,是一个开放的系统,与其所在的环境之间有着活跃的物质和能量交换,是联系有机界和无机界的关键环节。

(2)土壤为植物生长提供了扎根立足的条件,从而使地球表面因着生绿色植物而生机盎然,促使地理环境以至地球面貌发生了根本的改变。

(3)土壤具有重要的蓄水、保水功能。

2·农业生产活动对地理环境的影响:过度放牧----草场退化、荒漠化;过度开垦----水土流失;大水漫灌----土地盐碱化;大量施用化肥农药----土壤板结硬化,污染土壤、水源和农产品;围湖造田---旱涝多发;丢荒弃耕—威胁粮食安全;过度用水---水源缺乏或地面沉降

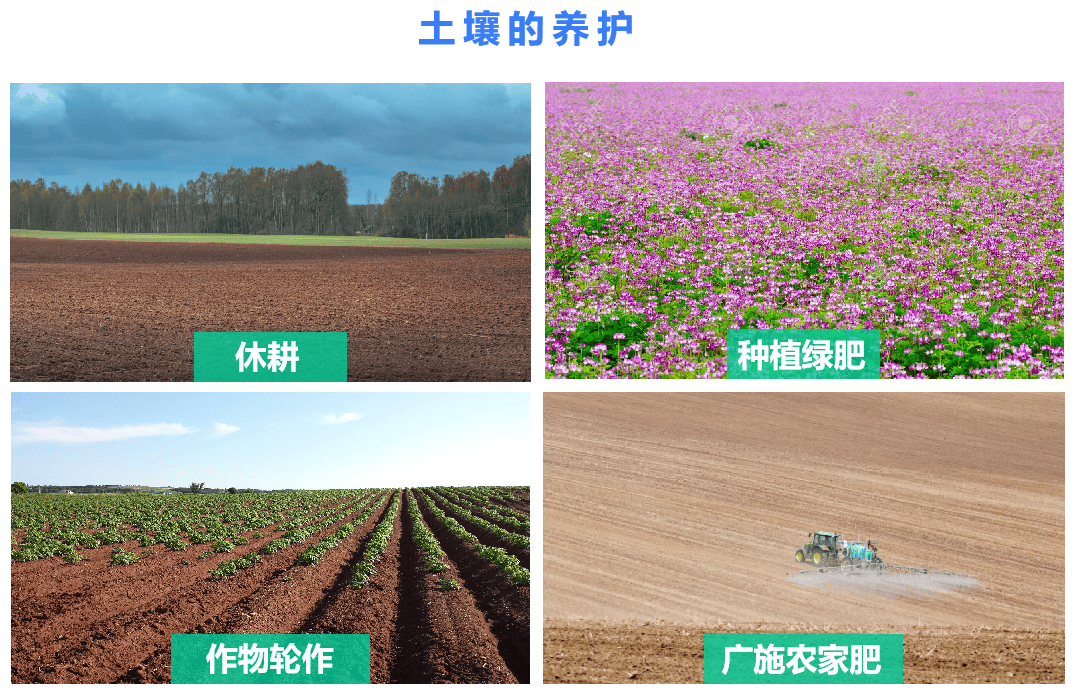

3.土壤的养护

(1)土壤的改良

有些土壤,不适于种植农作物,或者种植,农作物产量较低,不能满足耕作的需要,人们就会设法对其进行改良或改造,如亚马孙河流域人们利用生物炭改良土壤。

(2)常用的方法有休耕、种植绿肥、作物轮作、广施农家肥等。

3·形成盐碱化的主要原因

①蒸发量大于降水量。

②旱涝交替,大水漫灌,不合理排灌。

③设施环境封闭

④耕作方式不合理,施肥不合理

⑤沿海海水倒灌或内陆咸水湖沿岸区地下水位较高。

b盐渍化危害

土壤盐碱化使土壤更加板结,土壤的通气透水性变差,土壤盐碱化抑制作物根系发育。土壤盐碱化使土壤肥力下降。降低作物产量和质量。

C土壤盐碱化的改良

①改良水利,有排有灌,合理灌溉。引淡淋盐,井排井灌。

②平整土地、地膜覆盖,改良耕作、施客土、施肥、播种、轮作、间作、套种等方面进行操作,加强农业管理,尽量合理化种植。

③调整种植结构,种植耐盐碱的植物,或者是种植牧草、绿肥、造林,尽可能的增加土壤中的有机质含量,改善土壤的理化性质。

④采用施入石膏、磷石膏、亚硫酸钙等化学物质来进行改良。