花8年时间,她摸索出“教学领导力2.0”的关键落点

文/奉海英

编辑/Asher

责任编辑/Lucas

“当今世界最大的确定性,就是不确定本身。”

国际教育如今已进入一个更复杂也更脆弱的生态环境,曾经行之有效的教学路径也逐渐变得模糊。在这样的背景下,国际化学校共同面临一个根本性问题:如何穿越时代的不确定性,走向更具韧性的可持续发展?

东莞翰林实验学校总校长兼国际部校长奉海英,在演讲《“教学领导力2.0”:从课程执行者到学习生态架构师》中提出:教师需要从课程执行者转为学习生态架构师,同时共创共建共享支持型学习社区。为国际化学校的发展提供了一种更具操作性的实践范式。

东莞翰林实验学校总校长兼国际部校长 奉海英

为什么要推进“教学领导力2.0”

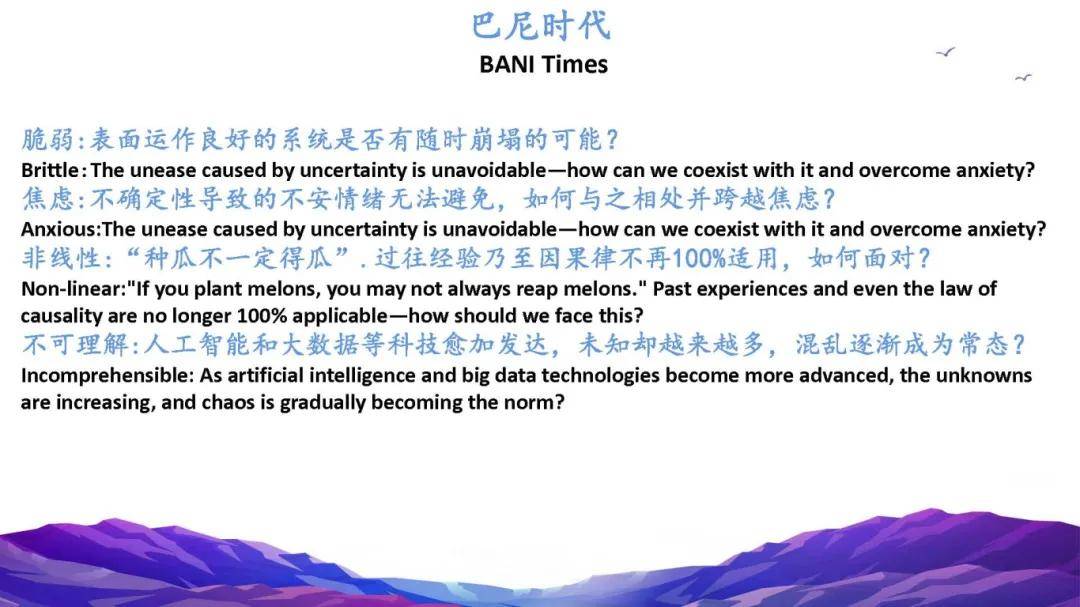

在奉海英看来,推进“教学领导力2.0”的根本原因,来自于教育所面临的时代变化与现实挑战。在“巴尼时代(BANI Times)”,传统的教育逻辑正在瓦解——曾经被广泛接受的“种瓜得瓜”因果思维不再适用,充满热情的努力有时并不能带来预期结果。人工智能、大数据等技术迅速演进,加剧了教育的不确定性,而这种不确定性不仅源自外部环境,也体现在校内沟通、课堂管理、教师协作等多个层面。

在国际化学校的现实中,学校所面临的多半不是技术性问题,而是适应性挑战——它们无法依靠既有知识和方法解决,需要持续学习、不断试错、共同协作。在面对适应性挑战的过程中,教育者既是问题的解决者,同时也可能是问题的制造者。

正因如此,仅仅扮演“课程执行者”的角色已远远不够,教师需要升级为“学习生态架构师”,不只是把内容传授出去,更要去构建一种支持学生成长、团队协同、应对复杂环境的全新学习系统。

什么是“教学领导力2.0”

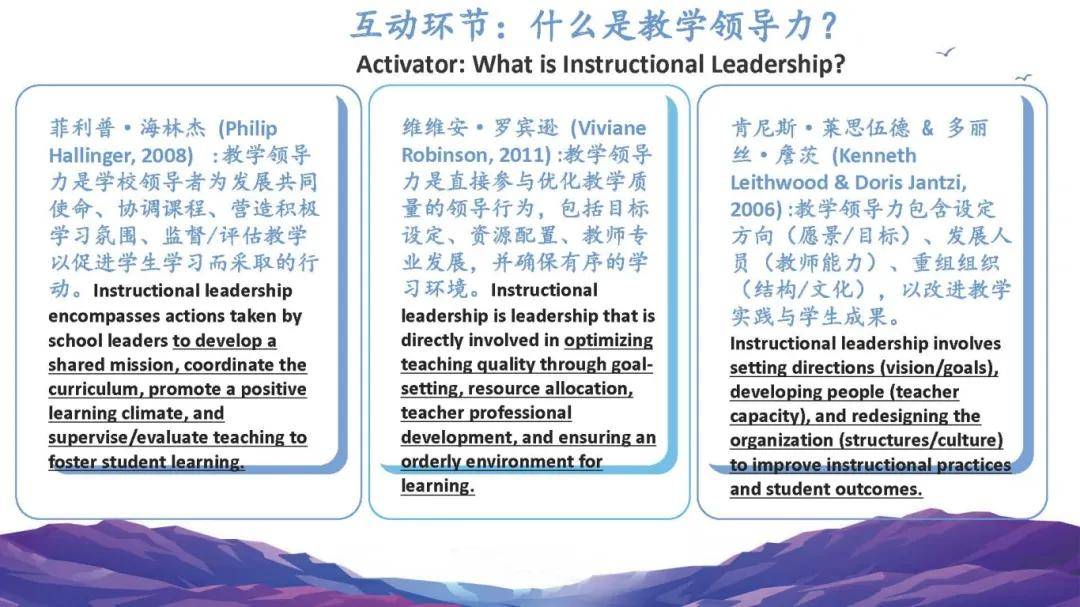

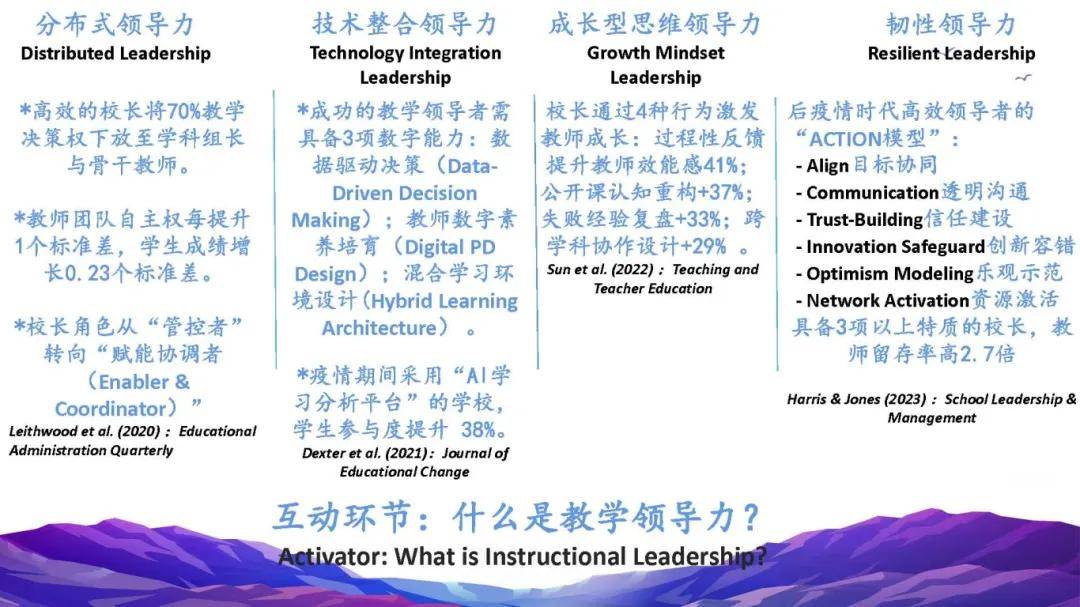

奉海英从全球教学领导力的发展脉络切入,指出早在2006年至2011年,国际上就已有一系列影响力较大的教学领导力理论,这些理论大多聚焦于使命愿景、教学方法或组织策略等不同维度。但无论流派如何变化,它们最终的共同指向始终不变:推动学习者实现真实、深度的学习。奉海英特别提到,她本人尤其认同建构主义的观点,认为知识并非灌输所得,而是个体通过与他人及环境的持续互动建构而成,因此,教学领导力首先应服务于这种深度学习的发生。

疫情之后,教学领导力的内涵也随之发生了变化。奉校收集了2020年至2023年间的一些主流观点。在她看来,虽然两类理论的出发点和语言风格不同,但两者始终有一点是一致的:无论时代怎样变化,教学领导力的核心仍然是“人”——教育工作者自身,以及他们所服务的课堂里的学生。

在新的教育生态中,教育工作者也在发生转变:它不再仅是课程执行者、个人贡献者,而是整个学习生态的引领者与架构师。这也意味着教师所掌握的影响他人、鼓舞团队的能力,比以往更加重要。

这一转变在奉海英所在的学校中尤为突出,作为一所从传统模式转型为IB体系的国际化学校,团队需要面对结构性挑战。在一次组织变革复盘中,她请团队成员讨论科特的变革模型中最难的一步,结果“感召众人”被频繁提及。

如何从个体的“小我”出发,激发集体的“共识”与“共行”?这是教学领导力2.0真正的考验,也是教育变革能否深入人心的关键。

如何让“教学领导力2.0”从理念到落地

打造共创共建共享支持型学习社区

为了将“教学领导力2.0”真正落地,奉海英带领团队用八年的时间,构建了一个共创、共建、共享的支持型学习社区。在她看来,文化是最核心的起点。

支持型学习社区的建设过程并非自上而下的强推,而是源于一个“民间组织”:每天自愿打卡学习半小时,最初读的是IB的理念类文献,没有制度约束,靠的是自发参与和持续交流。当学习成为一种“组织语言”,当大家都在分享各自的读书感受后,曾经的“躺平者”也开始感到不安,进而加入学习的氛围中。

为了强化这种共建氛围,学校还设置了“吐槽日”,教师们可以在其中表达自己的压力与困惑,奉海英也会分享自己在阅读过程中的挣扎,让老师们看到“领导者也是普通学习者”。正是这种互为支持的机制,逐步打破了教师的孤岛感,激发了团队内部的学习动力。

让教师具备“集体效能”

在打造支持型学习社区同时,奉海英同样重视引导教师对自己角色的重新认知,她曾经问学校教师:“你是领导吗?”得到许多否定的回答。但当她进一步指出,在课堂中引导学生、管理生态其本身就是一种领导行为时,教师才意识到:“我可以尝试去构建我班级的学习生态。”

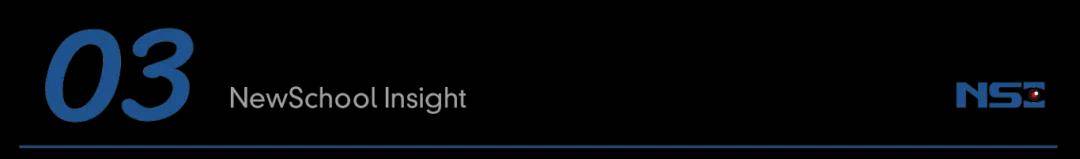

为了推动这种角色转变,学校还关注教师的“集体效能”。奉海英引用卡蒂教授的研究指出,影响学生学习成果最大的变量之一,正是教师的集体效能,其效益值高达1.6,远超其他因素。

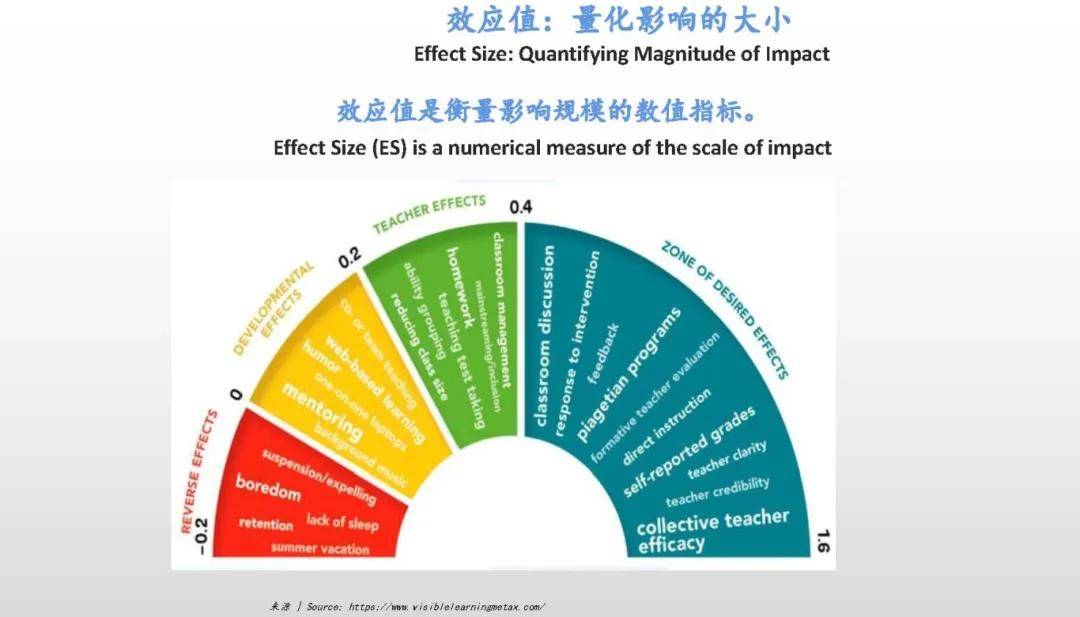

与此同时,学校引入了心理安全矩阵模型,用以识别教师当前状态。如果一个人心理安全感低、责任感也低,就可能表现出冷漠;如果责任感强但缺乏安全感,则容易焦虑、情绪崩溃。只有当责任感和心理安全双高时,教师才可能真正投入教学变革,并持续前行。

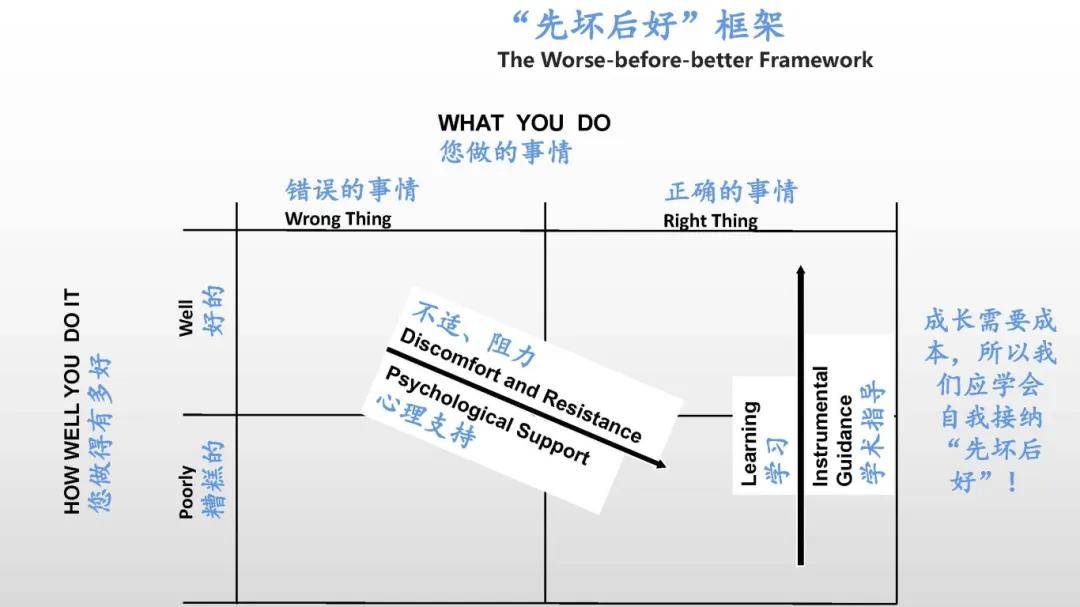

推进“先坏后好”的教学转型

学校认识到,教师无法一步到位实现建构主义课堂,因此采取“先做坏再做好”的策略。传统课堂以教师为中心,多为满堂灌的单向输出,虽然“做不好”但熟练。而建构主义课堂要求学生通过探究和协作建构知识,教师可能初期“做正确的事但做不好”。学校鼓励教师尝试新方法,同事会在听课反馈中聚焦学生的积极参与和深度学习表现,帮助教师获得正向激励。这种支持避免了教师因失败而退回到传统模式的倾向。

学校通过一对一学术指导和针对集体挑战的校内支持,帮助教师克服心理阻力。若教师在尝试新方法时可能感到不适,学校会提供具体反馈,强调“做完比做好更重要”。此外,学校通过跨学科教学、双师课堂和同伴观察等活动,增强教师的实践能力。

根据IB年会的数据,频繁的同伴反馈、跨学科合作和集体专业学习显著提升教师自我效能。学校在这些方面表现突出,例如定期询问教师:“这节课你会如何调整?学生的情绪如何?你是否享受教学?”这些问题引导教师反思并感受到支持。

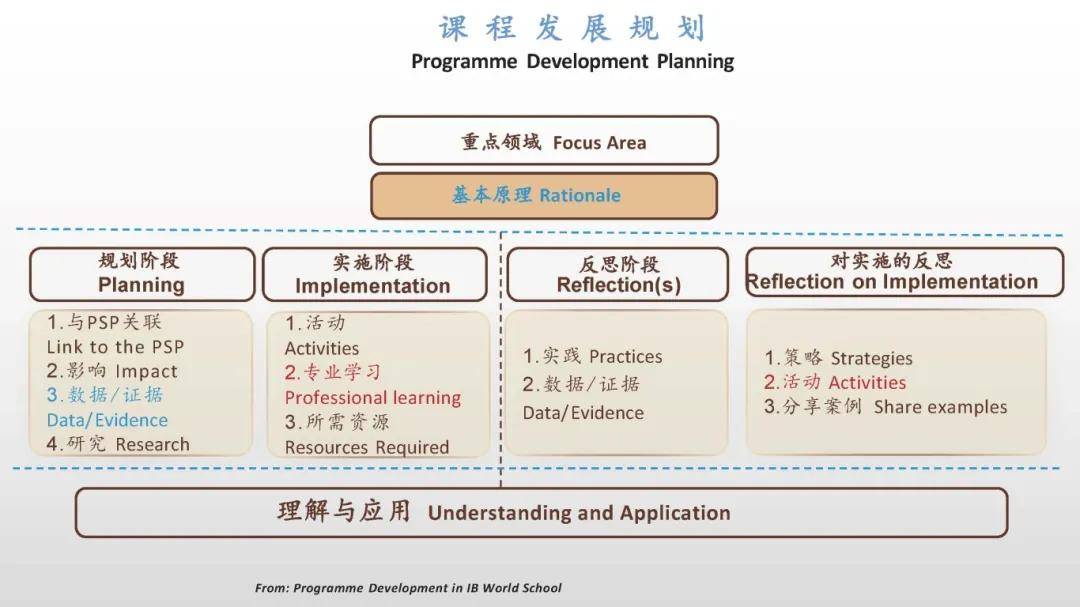

学校采用IB课程发展规划,通过学期末的集体反思确定下一学年的重点领域。例如,发现因材施教不足后,学校选择使用“通用学习设计”作为理论框架,全体教师共同读书、讨论,并在开学初的“职业成长周”(PD Week)中集体制定实施计划,由不同学段、学科的小组各自负责推进具体落地。中期反思、课堂观察、反馈对话成为教师成长的重要环节,教师之间的互评、甚至情绪流露,都是过程的一部分。

最终,每一位教师都可能成为团队的分享者与榜样。当某位教师在实践中取得了阶段性成果,学校会邀请其向全体同仁分享经验,既是对个体的肯定,也在团队中再次放大了“我也可以做到”的信念感。奉校直言:“‘安乐死’(虚假的安慰)是没有办法让人一直走下去的,真正的成长,是发自内心的成就感。”

面对一个充满不确定性的教育时代,国际化学校的生存与发展,不再只是课程与升学的竞争,而是教育系统自身“进化能力”的比拼。教学领导力2.0,不仅是教师专业性的更新,更是整个学校文化、结构与协作机制的系统升级。

奉海英校长的实践告诉我们:打造共创共建共享的支持型学习社区,才是推动课程转型、人才培养、团队成长的根基。对于国际化学校而言,这样的教学领导力转型,不仅关乎教师的发展,也关乎组织的可持续。它考验的不是执行力,而是共识与信任的生成机制;它需要的不是单一的方案,而是一种从理念到文化的整体设计。