民办大学招不满,纷纷征集志愿:它的历史使命到了终结的时刻吗?

当前,各省份的本科招生进行地如火如荼,也有部分省市已经进入本科批次的招生尾声了。在本科批次招生阶段,我们看到一个非常普遍且明显的现象就是:越来越多的民办高校出现大量缺额,不得不进行征集志愿,但依旧招不满。它们甚至进行第二次,第三次征集,分数线到本科线下,专科的分数……不过,却依旧缺人报考!

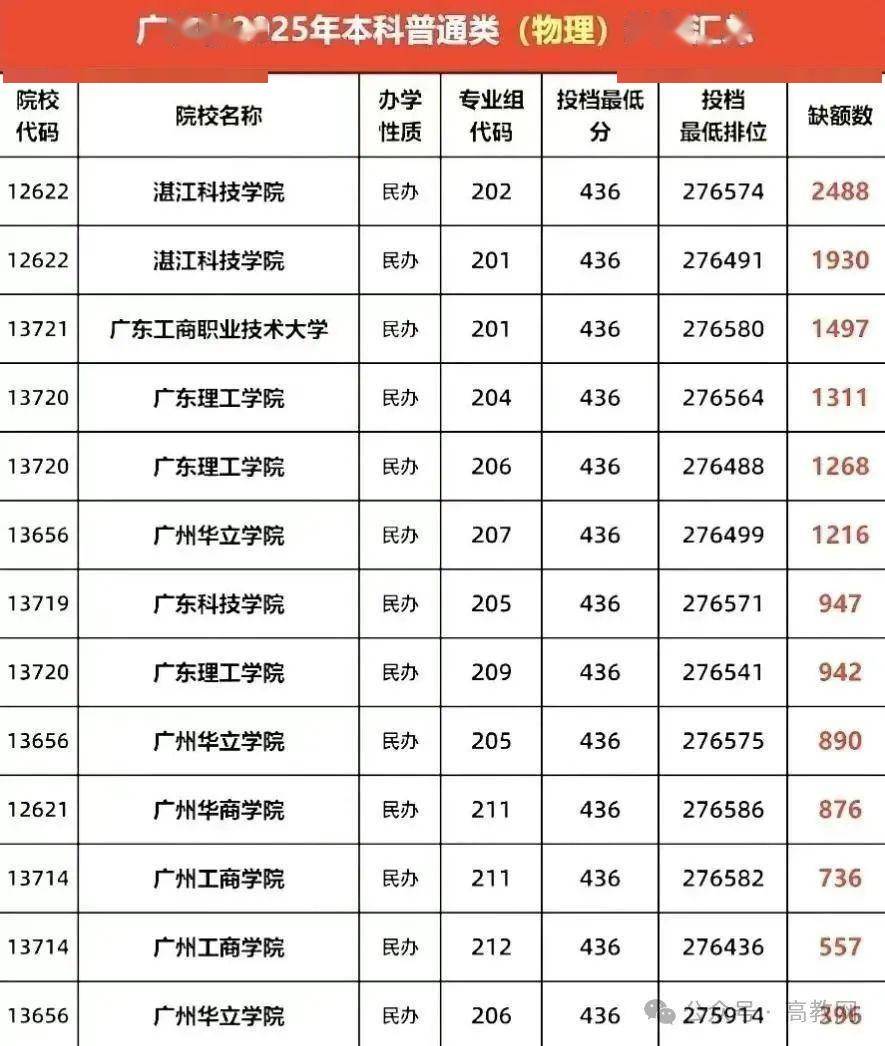

比如,山东省教育招生考试院公布第一次志愿投档结果:省内25所民办本科中,21所压本科线投档,缺额总计超过1万人;广东全省23所民办本科中14所未招满,总缺额超3.17万人,等待补录,湛江某科技学院缺额6300人,广东某理工学院缺额3700人,广州某华商职业学院缺额3560人;黑龙江高校征集志愿列表中,物理组出现97个专业组0人投档的极端景象;北京某学院征集志愿计划583人;在广西,部分民办院校投档线已低于本科线30多分,降至330分左右却依然无人问津……

这些严峻的情况,不禁让人深思,以前风光无限的民办高校,如今面临着巨大的生源挑战,它(民办大学)的历史使命,是否已经完成?

回顾民办大学的发展历程,其诞生有着深刻的时代背景:在过去,高考考生数量众多,而公办大学的教育资源相对有限,无法满足所有学生的升学需求。为了拓宽高等教育的渠道,给更多学子提供接受本科教育的机会,民办大学应运而生。

它们如雨后春笋般兴起,成为了公办教育的重要补充力量,在高等教育从精英化向大众化的转变进程中发挥了不可替代的作用。在那个时期,民办大学为许多分数不够进入公办本科院校,但又渴望获得本科学历的学生提供了宝贵的求学机会,圆了无数人的大学梦。

可以说,在特定的历史阶段,民办大学肩负起了扩大高等教育规模、提升国民素质的使命,为社会输送了大量人才,完成了时代赋予它的阶段性任务。

然而,时过境迁,如今的教育格局已发生了巨大的变化。随着国家对教育投入的不断增加,公办大学开启了持续扩招的步伐。根据教育部公布的数据,近年来,全国公办本科院校的招生计划逐年递增,越来越多的考生有机会进入公办高校深造。与此同时,适龄高考人口数量却呈现出下降的趋势。第七次全国人口普查数据显示,我国人口年龄结构发生了变化,出生人口数量的减少,使得未来参加高考的学生人数相应下降。此消彼长之间,民办大学的生源空间被大幅压缩。

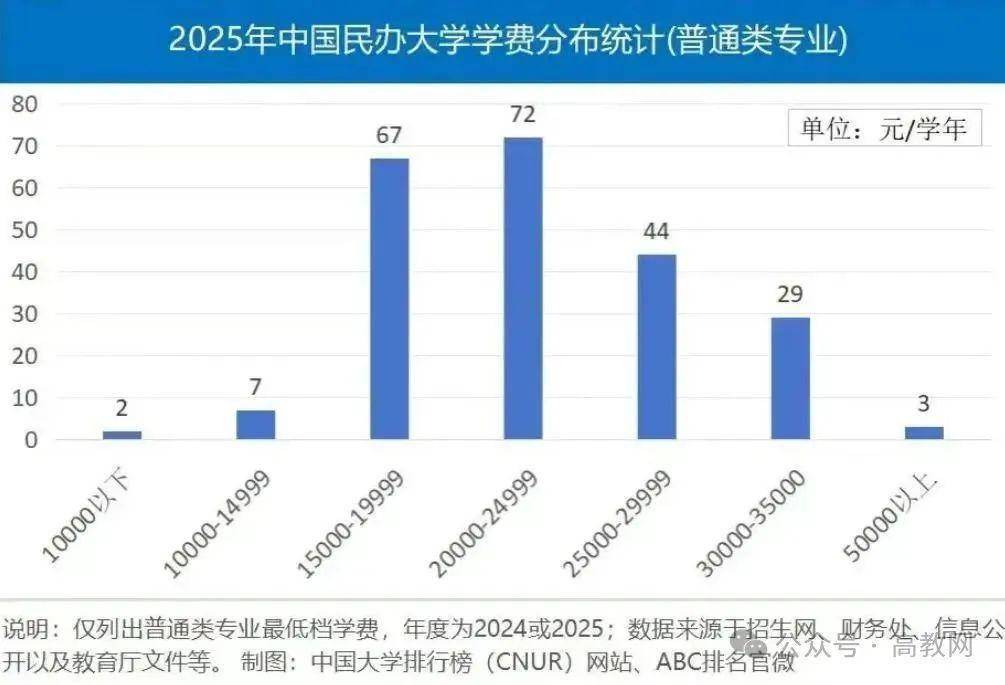

再者,在当前就业形式不佳、经济压力较大的情况下,家长们也会算一笔账:民办大学四年花几十万,毕业后却找不到工作,或者月薪和专科生差不多,那么选择民办高校的性价比在哪里?

一些悲观的教育观察者不得不认为,民办大学的历史使命到现阶段,或将陆续完成:“扩招缺口”已被填平;需求萎缩,自然淘汰;举办者早已收回投资,甚至盈利丰厚,此时退出并不“血亏”……

一些靠“招不满就降分、降分再招不满”循环度日的学校,大概率会在十年内消失。

那么,现阶段,如果大量民办高校退出,公办高校是否有能力吸纳1000万在读生?

我们分析下,如果以生均拨款1.5万元/年计算,每年需新增1500亿元,相当于2024年全国教育经费总投入的7%,压力不小;公办高校现有生师比17.9:1,若再增容,势必稀释质量;公办体系长于基础研究与应用型人才培养,但对“非标准人才”的包容度、对市场变化的响应速度,未必优于机制灵活的优质民办……

也就是说,当前,如果民办高校退出,公办或许可以“兜底”,但却难以“包打天下”。

那么如此看来,当前民办大学的使命或许并未“完成”,而是进入了“分化期”。

对于仍想留下的民办高校,转型与升级才是生存与发展的必由之路!接下来的10年是最后的窗口。必须扎扎实实办好学,加强师资队伍建设,提升教学质量;优化学科设置,紧密对接市场需求;加强校企合作,拓宽学生就业渠道;以及探索多元化办学模式,积极探索差异化发展路径,打造特色鲜明的品牌形象。

比如今年的网红民办高校,西湖大学、福耀科技大学、东方理工大学等新型研究型民办高校以其独特的办学理念和高质量的人才培养模式脱颖而出,不仅招生爆满,而且分数线超高,都在600多分,最高的甚至有680多分,超过众多985名校。

所以,民办高校切莫把办学当做是生意,招一个学生就考虑赚多少钱!否则,你的使命真的完成了,真的是到了退出的时候了!