曾经流行的“按辈分取名”,为什么现在却不流行了呢?过时了吗

小区楼下的幼儿园一放学,总能听见老师扯着嗓子喊“子涵妈妈”“梓轩爸爸”,一群家长笑着应和,仔细一问, 这些孩子压根没半点血缘关系。

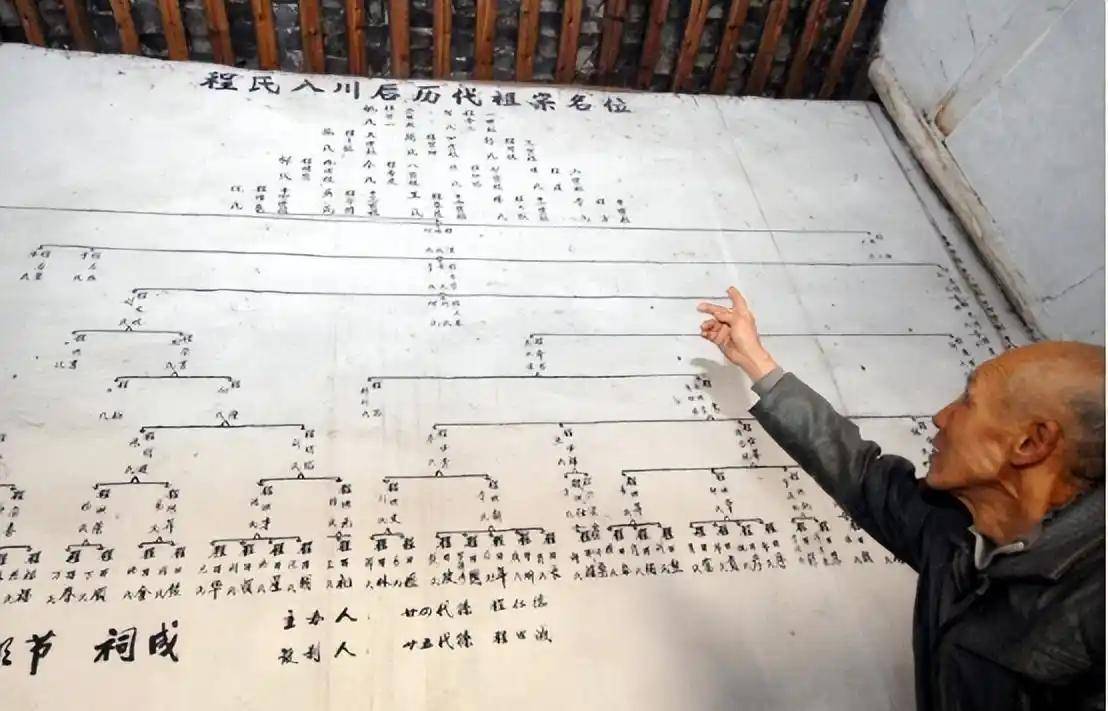

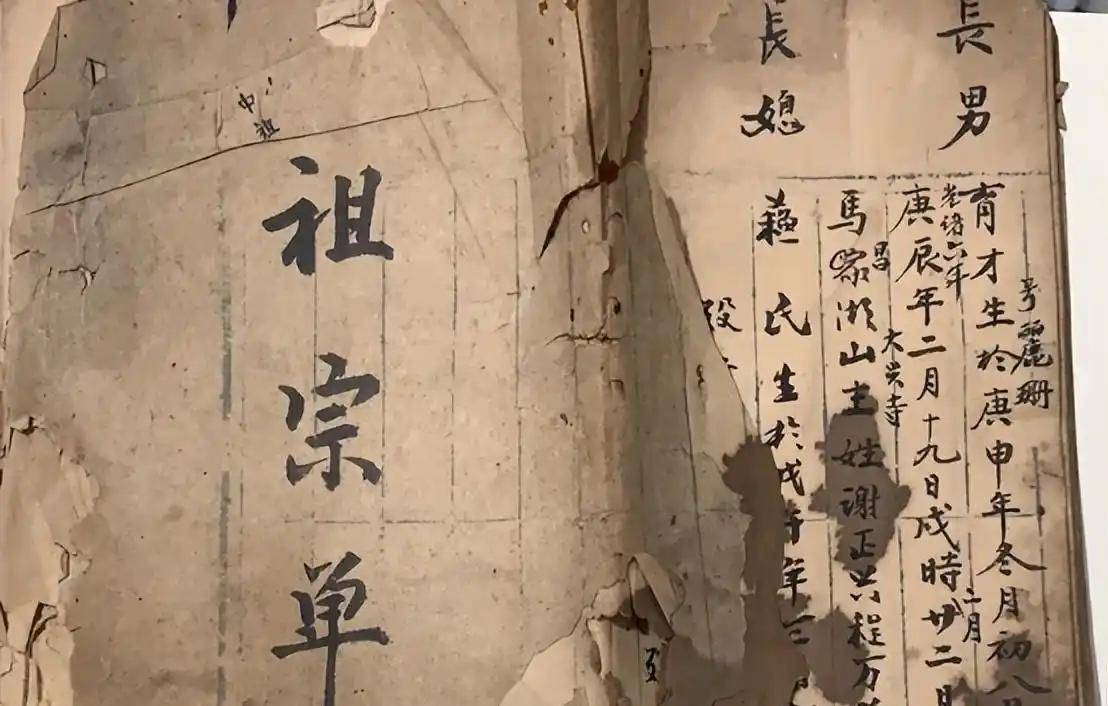

可要是搁在几十年前的村里, 谁家孩子名字里带“德”字,谁家带“明”字,往祠堂的族谱上一查,三服五服的亲戚关系立马清清楚楚。

这种刻在中国人基因里的取名规矩, 怎么就突然淡出了生活?是老祖宗的智慧跟不上时代,还是我们真的不需要这份“牵绊”了?

传统命名

要弄明白这事儿,得先看看辈分取名到底是个啥来头。

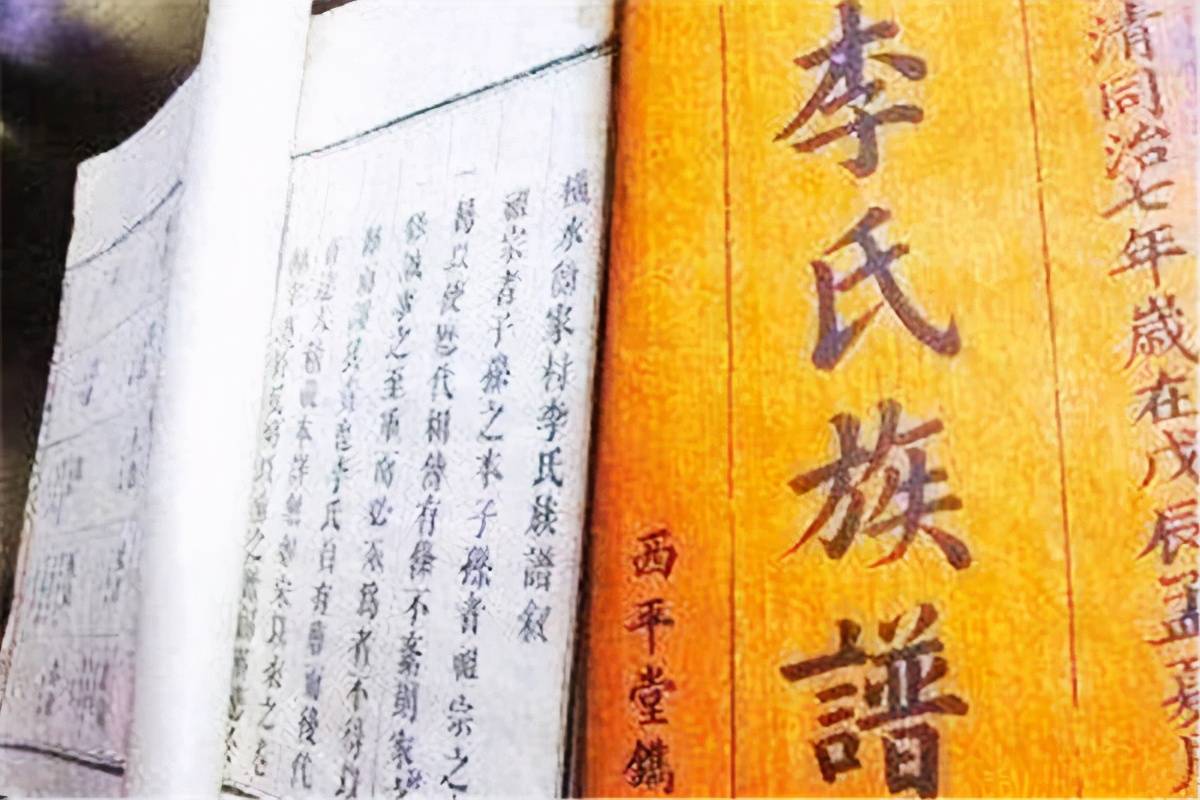

在过去,这可不是简单起个带字的名字,而是 整个宗族的“秩序密码”。

南方的村子里,祠堂最显眼的地方总会挂着块大牌子,上面写着“仁义礼智信,温良恭俭让”, 这就是给后代定好的辈分字。

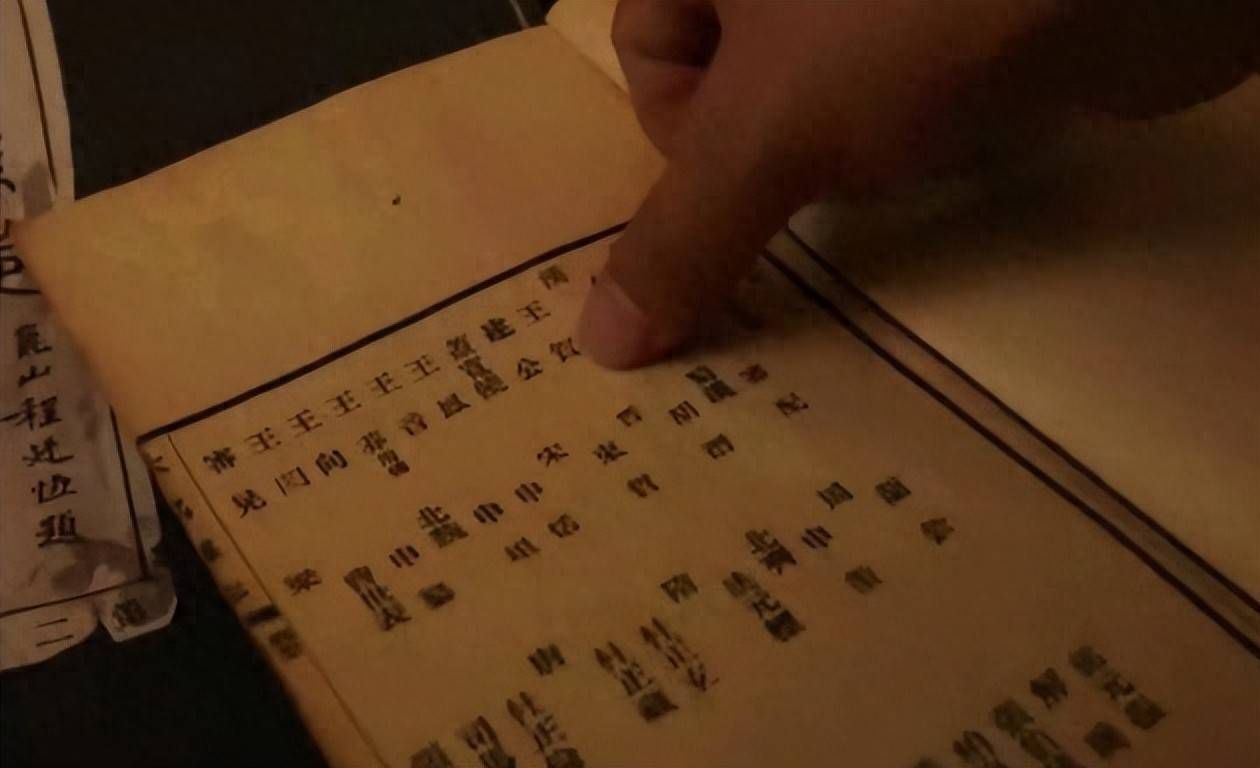

谁家添了男丁,族长拿着族谱一算,这一辈该用“礼”字,那孩子的名字就得是“张礼X”“李礼X”,少一个字都入不了族谱。

姑娘家虽然不用严格按辈分,但出嫁后在夫家的称呼,也得跟着丈夫的辈分走,“王家三奶奶”“李家二婶子”,一听就知道在家族里的位置。

那会儿的人过日子,全靠宗族这张网。村里的土地怎么分,谁家盖房子不能挡着谁家的风水,甚至夫妻吵架、兄弟分家,都得族长说了算。

而辈分字就是族长断事的“尺子”。要是“礼”字辈的和“仁”字辈的起了冲突,不管“礼”字辈的多大岁数,在“仁”字辈面前都得低头认错。

这种规矩刻在骨子里, 哪怕是走南闯北的商人,在外地碰到带同一个辈分字的人,也得先拱手问一句“您是哪一房的”,说不定就能靠着这层关系找到生意门路,或是在落难时能有个落脚的地方。

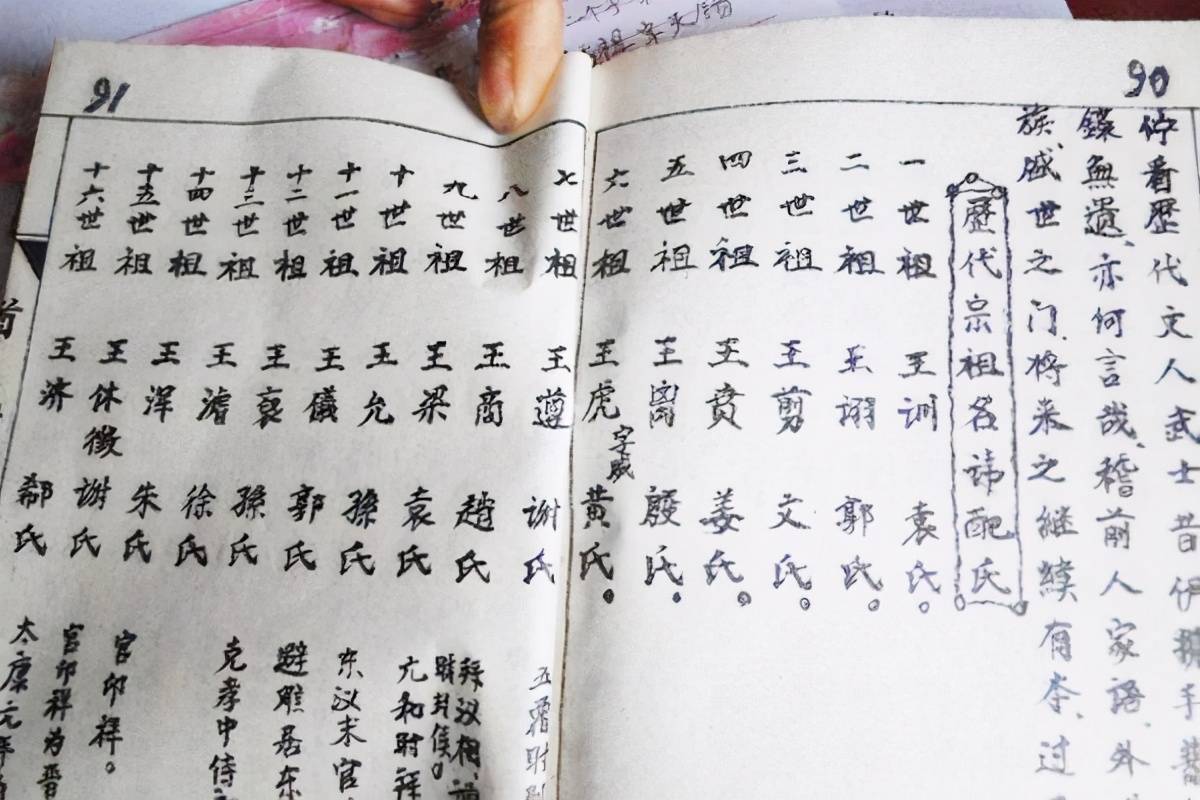

北方的大家族更讲究,辈分字不光要好听,还得有寓意。有的家族用“诗书传家远”, 盼着后代出读书人;有的用“忠厚继世长”, 提醒子孙要老实本分。

这些字被编成顺口溜,老人教给小孩,小孩再教给下一代,哪怕不识字的老太太,也能准确说出“你爹是哪个字辈,你该是哪个字辈”。

山东有个姓孔的村子,辈分字从明朝就定好了,“希言公彦承,弘闻贞尚衍”,几百年没改过, 村里的老人说,这叫“祖宗定下的规矩,改了就是忘本”。

社会转型

可这规矩在近年越来越松动了,这是从人们开始“挪窝”那天慢慢显现的。

上世纪八十年代,改革开放的春风一吹,农村的年轻人扛着行李就往城里跑。先是去深圳、广州的工地搬砖,后来去长三角的工厂流水线上干活,挣了钱就在城里租房子,过年都未必回一趟老家。

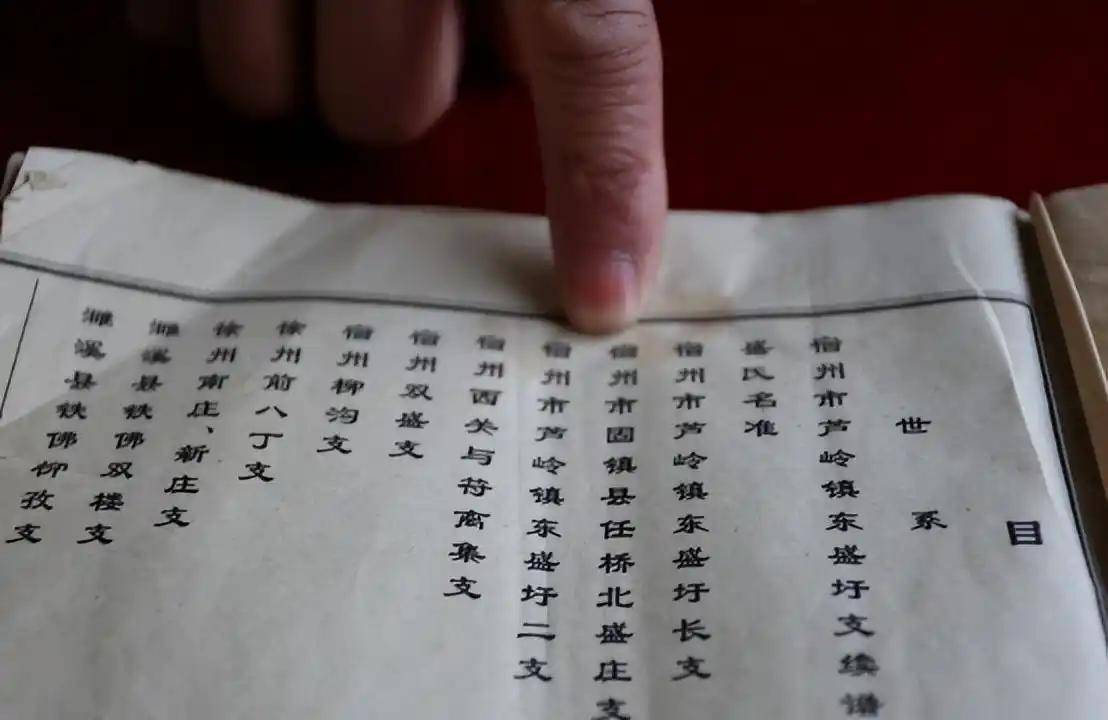

孩子出生在城里的医院,报户口的时候,年轻父母看着户口本上的空白,才想起老家的辈分字。

可身边没有族长,没有族谱,甚至连能商量的本家亲戚都没有,“按辈分取名”就成了一句空落落的话。

有个从河南农村到上海打工的小伙子,他儿子出生时,老家的爷爷特意打电话来,说这一辈该用“守”字,得叫“王守X”。

可小伙子觉得“守”字太老气,和城里孩子的名字比起来像个“土包子”,最后给儿子起了个“王子轩”。

爷爷在电话里骂了他半天“忘本”, 可骂归骂,孙子的名字还是定了下来。

这种事儿在当时太常见了, 城里的生活节奏快,没人在乎你名字里带不带辈分字,大家更熟的是“小王”“小李”,而不是“守字辈的那个”。

变化更大的是“管事的人”变了。过去村里出了矛盾,比如张家占了李家的地,或是有人偷了集体的粮食,族长带着几个辈分高的老人往祠堂一坐,把双方叫到跟前,先按辈分论高低,再看谁占理。

理亏的那一方,要么给对方赔礼道歉,要么认罚点粮食,事儿就算了了。

可现在不一样了, 邻里纠纷找社区居委会,家里吵架有妇联调解,犯法了直接有警察和法院管。

祠堂大多改成了村活动室,里面摆着乒乓球桌和麻将桌,族谱被锁在村委会的柜子里,一年到头也未必有人翻开看一次。

安徽有个古村落,村里的老祠堂保存得特别好,墙上还贴着清朝时的辈分排行。

可村里的年轻人大多出去打工了,留在村里的都是老人和小孩。

有次村里修公路,要占几户人家的宅基地,按理说该按老规矩,让辈分高的人家先挑新宅基地,可年轻人回来后直接找了镇政府,拿着《土地管理法》说“按法律来”,老人们叹着气说“现在的规矩,我们看不懂了”。

当宗族不再是解决问题的主要力量,辈分字的“权威”自然就弱了。

命名权从集体到个体的转移

现在城里人的取名观念变得也快,上世纪九十年代,琼瑶剧火的时候,“雨薇”“书桓”成了热门名字;后来韩剧流行,“俊熙”“恩琪”又多了起来;现在打开育儿APP,“一诺”“沐辰”“语桐”这些听起来温柔又洋气的名字,成了年轻父母的首选。

这些名字里,很少能看到传统的辈分字,父母们更在乎的是名字好不好听、有没有寓意,能不能让孩子显得“特别”。

互联网的普及,更让按辈分取名变得“没必要”。过去交通不便,亲戚们可能几年甚至十几年才能见一次面,靠名字里的辈分字才能认亲,知道该怎么称呼。

现在不一样了, 微信视频随时能聊天,高铁飞机几个小时就能见面,就算是远房亲戚,过年发个红包、平时点个赞,关系也能维持。

有个在北京工作的姑娘,她的远房表哥在上海,两人平时靠微信联系, 知道对方是谁、该怎么称呼就行,根本不用靠名字里的字来记辈分。

而且现在的亲戚关系也比过去简单多了。 过去一个家庭可能有五六个孩子,叔伯姑舅的后代加起来能有几十个,过年时一大家子人挤在院子里,得按辈分一个个打招呼,弄错了会被长辈说“不懂事”。

现在大多是独生子女,或是两个孩子,亲戚数量少了很多,平时来往多的也就是直系亲属,记起来根本不费劲。

有位网友说,她连自己舅舅家的孩子叫什么都记不太清,更别说知道对方的辈分了, “反正见面喊哥哥姐姐就行,哪用得着那么复杂”。

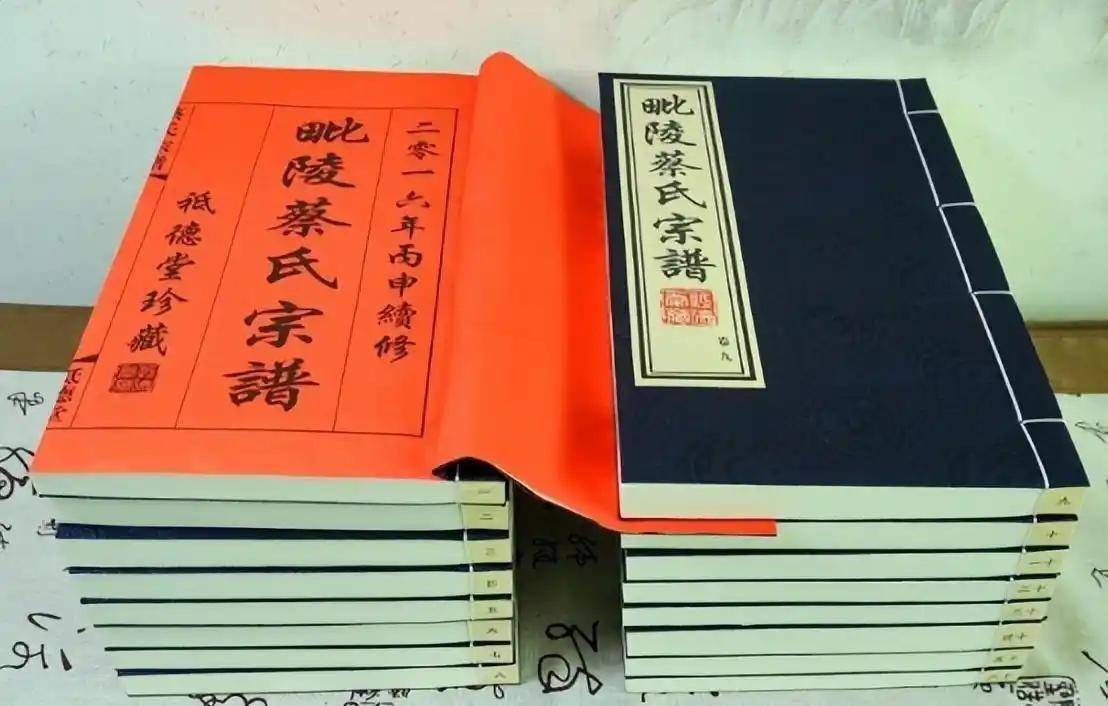

不过,也不是所有地方都抛弃了辈分取名的传统。在一些宗族观念还比较强的地区,比如广东潮汕、福建闽南,还有江西、湖南的部分农村, 很多家庭给孩子取名时,还是会带上辈分字。

有的家庭更“灵活”,给孩子取两个名字,一个按辈分写进族谱,一个平时用,既不违祖宗的规矩,又满足了自己的喜好。

还有些大家族,会定期修族谱,顺便更新辈分字。过去的辈分字大多围绕“忠孝节义”“光宗耀祖”,现在则加入了“家国”“创新”等新意思。

这些家族觉得, 辈分字不只是个符号,更是一种文化传承,能让后代知道自己的根在哪里。

结语

其实, 按辈分取名的式微,说到底是因为我们的生活方式变了。

过去,人们一辈子可能都生活在一个村子里,靠宗族互助过日子,辈分字是维系关系的纽带;现在,人们从农村涌向城市,在不同的地方工作和生活,靠自己的能力打拼,家族不再是唯一的依靠。

名字从“家族的标识”,变成了“个人的标签”,这种变化,是社会发展的必然。

有人觉得这是“忘本”,可惜了老祖宗留下的规矩;也有人觉得这是进步,名字就该体现个人意志。

其实,这两种看法都有道理。辈分字里藏着的“尊敬长辈”“团结族人”的道理,值得我们记住;但我们也没必要强求所有人都按老规矩取名,毕竟时代不同了,生活的方式和观念也得跟着变。

就像很多老物件一样, 辈分取名可能不再是生活的“必需品”,但它承载的文化记忆和情感,依然有其价值。

或许未来,它会以另一种形式存在,比如作为家族文化的一部分被研究和传承,而不是硬性的取名规则。

毕竟, 真正重要的不是名字里有没有那个字,而是我们能不能记住自己的根,能不能把好的传统传承下去。

注:本文图片素材均来自网络,如有侵权联系必删