“厌童”现象蔓延:带娃出行的焦虑,或许只有父母能懂

文|凝妈悟语

暑假出行,带着孩子坐火车、飞机,最令人发怵的不是孩子喊累,而是怕他稍有不慎就被扣上“熊孩子”的帽子,自己则被喷成“纵容熊孩子”的失职家长。

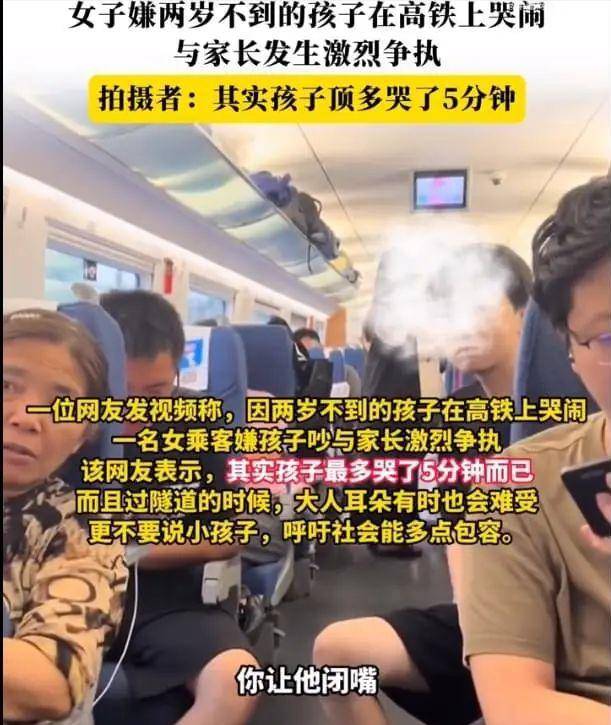

有一则报道看得人心里不是滋味:

深圳飞往大连的航班上,一男孩顶前排座椅,前排女士多次警告无果后骂男孩,男孩借路过的机会故意撞前排女士,导致她的耳机掉落不见。

飞机降落后,冲突升级为女士和男孩一家四口人的肢体冲突,其他乘客和空姐都劝不住,男孩家人大喊:太过分了,他还是个孩子。

经典的“他还是个孩子!”在媒体的放大镜下,瞬间点燃了舆论场。

评论区几乎清一色地痛批家长:

- “子不教父之过!”

- “不是孩子熊,是家长熊!”

- “没教养!”

矛头甚至波及到所有带娃出行的父母。一时间,“厌童”情绪再次被推上风口浪尖。

作为一个坐了几十年火车飞机的老乘客,也作为带娃出行不下二十次的“资深”家长,看着这些评论,结合自己的经历,我心里憋着不少话:

“以前更吵,却更宽容?”

回想十多年前,火车上孩子吵闹、跑动的情况比现在常见得多,声音也更大。但那时候,车厢里更多的是包容的笑脸,少有现在这种动辄横眉冷对、厉声呵斥的场景。

现在的孩子,普遍被教育得更“规矩”,坐得住了,可为什么反倒更容易被指责?

“一个巴掌拍不响!”

我强烈的感受是:当下社会对孩子的容忍度,确实肉眼可见地在降低。 很多冲突,真的不能全赖在孩子和家长身上。板子都打向一边,不公平。

双重标准:“厌童”情绪下的差别化对待

最让我觉得不舒服的,是明显的差别对待,甚至有点“欺软怕硬”的味道。

成人在火车、飞机上高声谈笑、旁若无人地打电话、刷视频外放,音量、时长、频次都远远超过孩子,却很少见到有人直接上前制止或公开表示不满。

一次从天津回家,邻座一位成年男子,大概是有紧急的公司业务,电话打了一个又一个,声音非常大,没人吭声。

我和孩子就坐在他的邻座,孩子觉得吵,我跟孩子说:叔叔有重要的事,一会儿就打完了。你把注意力集中到盒饭上,就不会觉得吵了。

另一次去往青岛的动车上,三位外地成年男子用他们的方言高谈阔论、嘻嘻哈哈了一整路,整个车厢都能听到,没有一个人提出反对意见。

孩子一次从青岛返程,有两个外地女孩,非常年轻漂亮,一直在用她们的语言叽里呱啦聊天,我们只好戴上耳机排除干扰。

但是,当孩子发出远低于上述成人噪音的声音,或做出一些小动作的时候,却很容易触发周围乘客的敏感神经,遭遇毫不掩饰的“横眉冷对”。

还是那次天津之行,男子打完电话后,孩子开始回忆天津之行,轻声细语,音量远低于之前的电话。

没超过5分钟,前排的女士就不高兴了,扭头过来,带着怒气制止:别聊了,说了一路了都!睡觉都睡不好!

那种激烈的态度,就连邻座那位打电话的男子都投来诧异的目光。

我当时真是又气又困惑:

刚才那么大声的电话你不嫌吵?孩子小声说几句就影响你睡觉了?(是不是把男子的打电话声音也强加在孩子头上了?)

为什么对成年人的噪音如此“宽容”,对孩子正常的声响却如此苛刻?

难道是因为面对孩子,一些人自觉站在了道德高地,指责起来更有“底气”?

有研究指出:现在的人似乎对个人空间和安静的要求越来越高,但对别人(尤其是觉得“不可控”的小孩)打扰的容忍度却越来越低。公共空间里累积的压力,加上对“绝对安静”的期待,孩子往往就成了首当其冲的“出气筒”。

沟通失效:戾气为何倾泻向孩子?

很多人批评家长动不动就用“他还是个孩子”当挡箭牌。

说实话,大多数家长真不是故意护短。很多时候,是对方的沟通方式太伤人了,把孩子吓着了,也把家长的“防御”心理激起来了。

感觉被打扰的乘客,常常是带着一肚子火冲过来,不是心平气和地提醒,而是站在道德制高点,用指责、鄙夷甚至威胁的口气数落。

这种充满攻击性的沟通,家长听了能舒服吗?本来可能道个歉管管孩子的事,很容易就变成互相呛声,矛盾升级。

几年前双鸭山到哈尔滨的列车上就发生过一幕:

一位白衣女士嫌黑衣母女俩聊天声音大影响她睡觉,上前提醒。

没说几句就吵起来,白衣女士竟朝黑衣女子吐口水!

这下彻底点燃战火,双方扭打在一起,连小女孩也加入了混战。

这哪是争取安静权益的沟通?暴露了一些成年人极差的情绪管理能力。

或许,有些人把自己在学业、工作、生活中积压的怨气,还有在拥挤嘈杂环境里攒下的烦躁,不自觉地发泄到了最没反抗能力的孩子身上。

孩子成了他们宣泄不如意的“安全”出口。

有研究说,现在社会对孩子在公共场合的要求越来越像要求一个“安静的成年人”,这其实是在压抑孩子的天性,也反映出整个社会的焦虑感在上升。

寻求和解:公共空间需要共治的智慧

“厌童”情绪蔓延,冲突肯定不是办法。公共空间的和谐,需要大家一起努力,多点智慧和体谅。

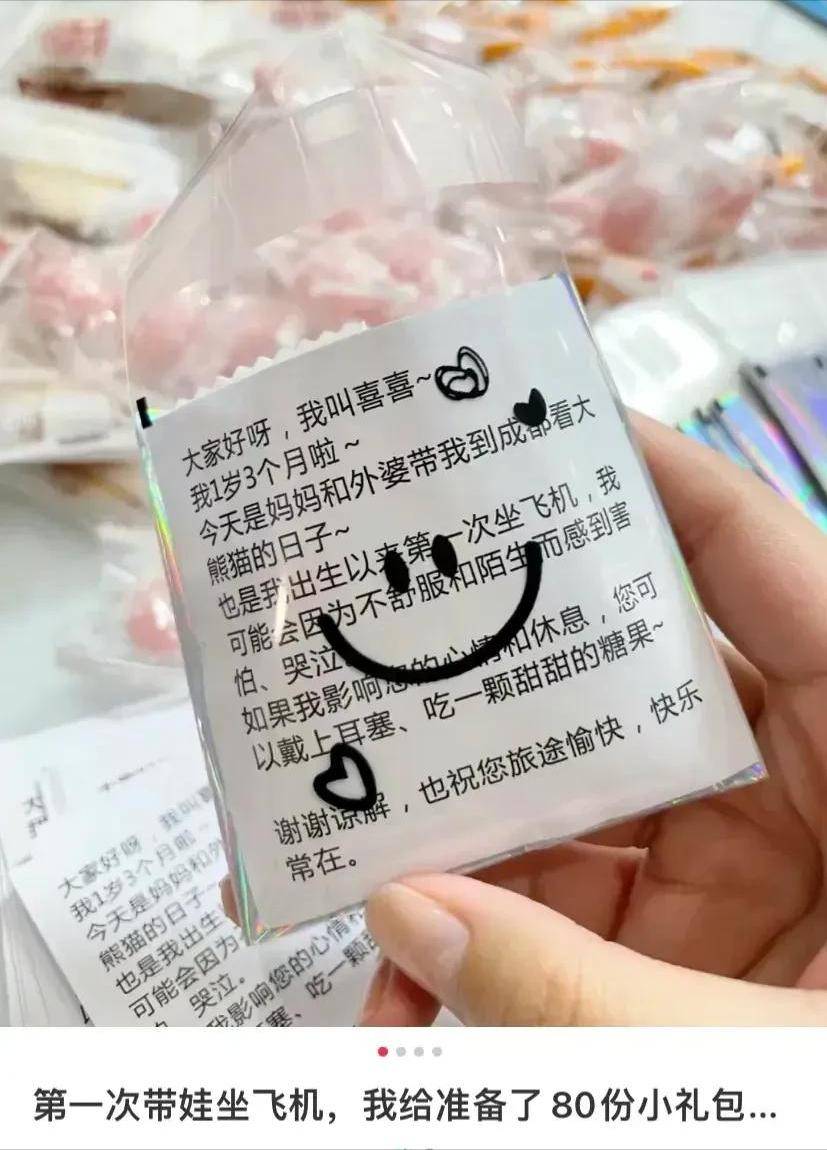

家长:积极预防,主动作为:

大多数负责任的家长早已“武装到牙齿”,每次出行前都要做好各种准备。

带上画笔、绘本、贴纸书、拼图、小零食… 竭尽全力让孩子“手中有事做,嘴里有食吃”,最大程度减少干扰他人的可能性。

这是家长的必修课和基本责任。

同时,要知道很多孩子确实坐不住、管不住嘴,家长也需要更敏锐地看住孩子,及时预判和制止可能影响他人的行为,并教导孩子基本的公共礼仪。

比如,即使在人少的火车上,也要制止孩子说话、踢座椅、乱跑的行为,做文明的小乘客。

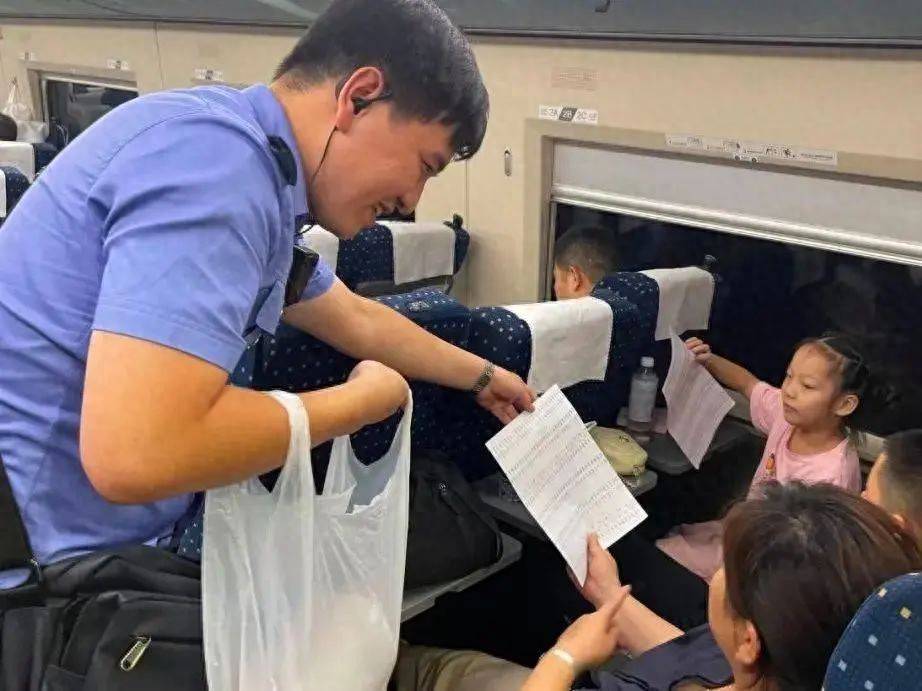

乘客:善意沟通,善用规则:

当确实感到被打扰时:

- 先管住自己的火气。 试着用平和的语气跟家长沟通:“您好,不好意思,孩子的声音/动作有点影响到我了(或者我想休息会儿),能不能麻烦您稍微提醒一下孩子?” 表达你的感受和需求,而不是指责对方“没教养”。

- 找乘务员! 如果家长不理睬或者沟通无效,千万别自己去骂孩子或者跟家长吵! 果断找列车员、空乘帮忙!他们是维持秩序的,也更能公正处理。

- 试试“幽默化解”。 有网友分享过妙招:看到孩子闹腾,先笑着逗逗孩子(“哎呀,这小脚丫踢得比火车轮子还快呀!”),让孩子放松下来,再温和地提个小请求(“咱们轻轻的好不好?阿姨/叔叔想眯一会儿。”)。这招“积极的20秒干预”,往往比板着脸训斥管用多了,孩子更容易接受,家长也更有台阶下。

社会层面:理解儿童发展:

大家需要明白:孩子不是小大人。

在封闭、陌生、需要长时间坐着的交通工具里,他们觉得无聊、烦躁、想动一动,太正常了!要求他们全程像大人一样安静如鸡,本身就不太现实。

少给孩子扣“熊孩子”的大帽子! 记住那句老话:良言一句三冬暖,恶语伤人六月寒。

写在最后:

在火车飞机上,因为孩子一点动静、一个小动作,就闹得脸红脖子粗甚至大打出手,想想真觉得挺悲哀的。

这背后蔓延的“厌童”情绪,照出的是社会宽容度的下降、沟通方式的失败以及个体压力的无序释放。

解决的办法,绝对不是简单的“站队”。

家长需要深刻反思,承担起教育引导的责任;认为自己受到影响的乘客,也需要反思沟通的方式与心态,是否将无名之火倾泻给了最弱小的对象?

与其互相指责,不如多点同理心,多些善意的沟通技巧,共同营造一个对儿童更友好、对所有人都更舒适的公共空间。

毕竟,我们每个人都曾是孩子,而一个社会的文明程度,恰恰体现在它如何对待最弱小的成员之上。

大家一起努努力,让公共空间多一点包容,少一点戾气,让孩子也能被温柔以待,让旅途的阳光真正照进每个人心里。