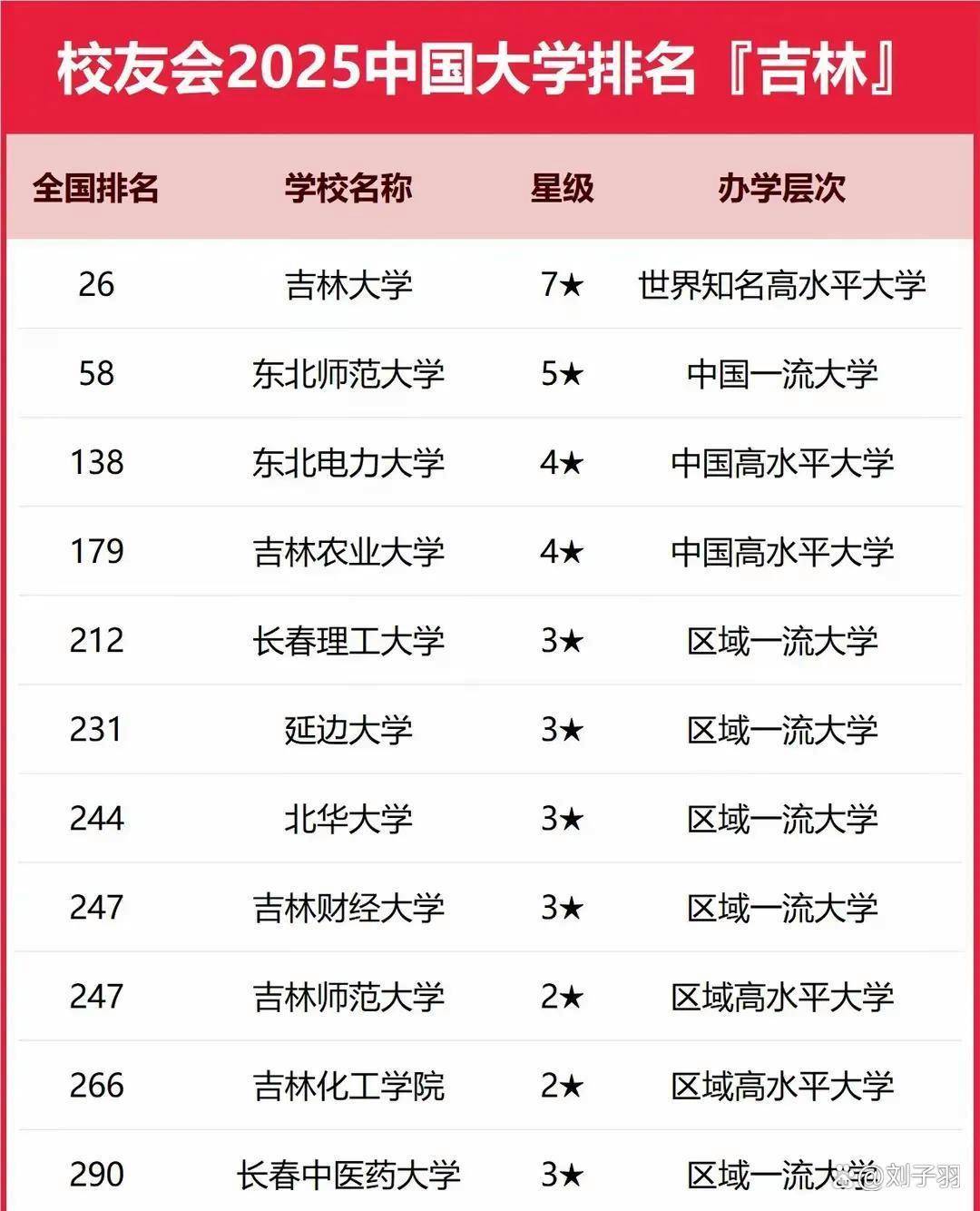

吉林11所高校入围全国300强:东北师大第2,北华第7,长春医大10

吉林省地处中国东北腹地,白山黑水间孕育了独特的冰雪文化与工业基因。作为老工业基地,吉林在汽车制造、现代农业等领域积淀深厚,高等教育体系同样特色鲜明。2025年校友会中国大学排名显示,吉林省共有11所高校进入全国300强。

榜单前五名依次为吉林大学(全国第26名)、东北师范大学(第58名)、东北电力大学(第138名)、吉林农业大学(第179名)和长春理工大学(第212名)。这些高校的分布,既体现了传统强校的底蕴,也展现了地方院校的务实定位。

东北师范大学第二

东北师范大学以全国第58名稳居省内第二,其核心竞争力在于基础教育研究与教师培养。学校首创“UGS”(大学-政府-中小学)协同育人模式,与吉林省教育厅合作建立教师教育创新实验区,覆盖全省60%的县域中小学。

例如,其开发的“乡村教师能力提升云平台”,通过AI诊断教学短板,帮助偏远地区教师改进教学方法,受益师生超10万人。同时,学校深耕冰雪教育领域,开设冰雪运动课程体系,为2025年长春亚冬会输送志愿者和裁判员500余名。2024年,东师毕业生在东北三省教师招聘考试中通过率高达92%,成为区域教育发展的中坚力量。

北华大学第七

北华大学以全国第244名位列省内第七,作为吉林市唯一的综合性大学,其发展路径紧扣地方需求。学校围绕长白山资源开发,设立林学、中药栽培等特色专业,与吉林森工集团共建实训基地,学生参与的红松籽深加工技术帮助林农增收30%。

同时,依托吉林市“化工城”产业基础,北华与吉化公司合作开设“订单班”,培养的化工安全工程师填补了省内专业人才缺口。值得一提的是,学校连续五年组织“冰雪文化国际夏令营”,吸引俄罗斯、韩国留学生学习东北民俗,成为民间外交的重要窗口。

长春中医药大学第十

长春中医药大学以全国第290名跻身榜单第十,虽排名靠后,但其在中医药现代化领域表现亮眼。学校研发的“人参皂苷Rg3抗肿瘤技术”实现产业化,相关药物进入医保目录,年销售额超5亿元。同时,学校与韩国韩医学研究院合作,建立中韩传统医学比较研究中心,推动针灸标准化研究。

2024年,长中医附属医院开设“治未病”专科,运用体质辨识技术为3万居民提供个性化健康管理方案,基层医疗满意度提升至95%。这种“经典传承+现代转化”的模式,让学校在中医药教育中占据独特生态位。

其他高校亮点

东北电力大学作为电力行业“黄埔军校”,其智能电网专业学生参与白城“绿电产业园”设计,助力吉林打造“北方氢谷”;

吉林农业大学依托黑土地保护工程,开发玉米秸秆全量还田技术,使农田有机质含量提升0.3%,增产8%;

延边大学凭借朝鲜语、俄语等学科优势,成为图们江区域合作智库,毕业生在中朝俄贸易企业就业率超70%。

值得关注的是,吉林高校发展面临双重考验。第一是人才流失省内高校硕士毕业生留吉率仅28%,多数流向京津冀;

第二经费紧张,除吉大外,其他高校年均科研经费不足8000万元,制约高端设备购置;

第三产教脱节, 一汽集团年需智能网联汽车人才2000人,但本地高校相关专业毕业生仅300人。

总之,破解需多措并举——建议吉大牵头组建“长吉图创新联盟”,共享实验室资源;北华大学可对接冰雪经济,增设冰雪装备制造专业;长春中医药大学应联合修正药业共建研发中心,加速成果转化。毕竟,在东北振兴的大棋局中,高等教育既是“造血机”,更是“黏合剂”。