2026 英国《每日邮报》大学排名揭晓,选校新思路助你抢占留学先机

英国《每日邮报》发布的 2026 年英国最佳大学排名,以其独特的评估逻辑打破传统认知框架。该排名跳出单一学术声誉导向,聚焦学生全周期体验与就业实效,为留学群体揭示核心启示:大学选择不仅是学术资源的筛选,更是未来职业发展起点的战略布局。

来源:新浪网

来源:新浪网

排名评估体系:本土数据驱动的差异化维度

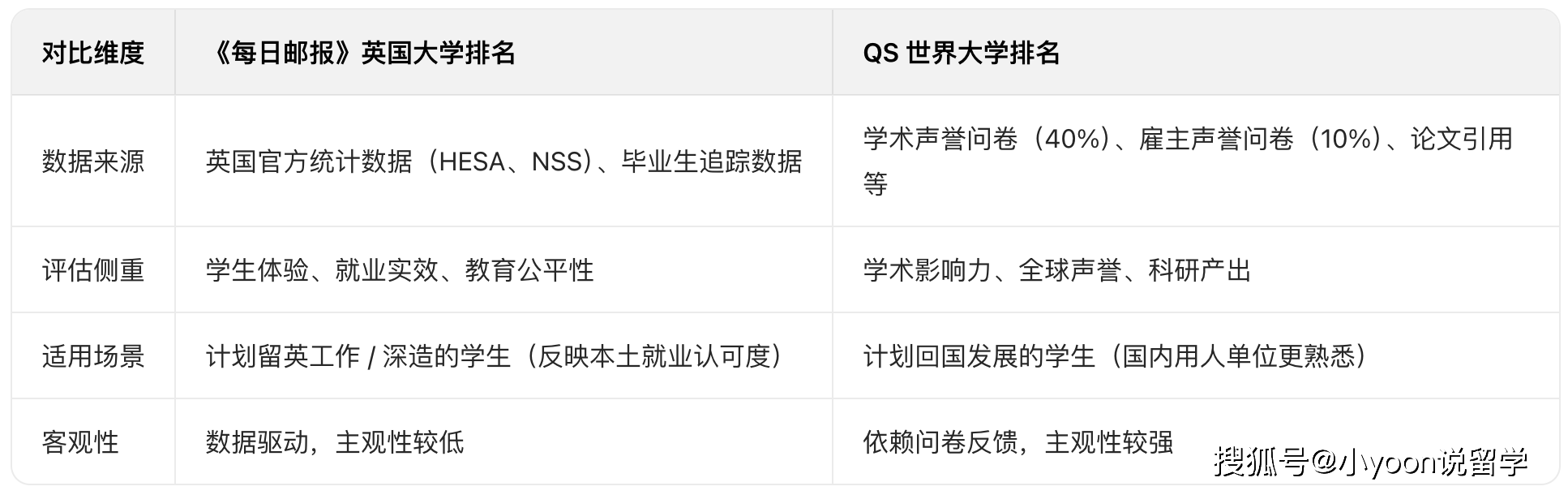

与 QS 世界大学排名等国际榜单不同,《每日邮报》2026 年英国大学排名构建了一套以本土官方数据为核心的评估框架,摒弃对学术声誉问卷、论文引用率的过度依赖,转而通过12 项量化指标覆盖学生从入学适应到毕业发展的全流程,更精准反映高校的实际办学成效。其数据来源包括英国高等教育统计署(HESA)官方统计、全国学生调查(NSS)结果及毕业生就业追踪数据,具备较强的客观性与参考性。

12 项核心评估指标及权重分布如下表所示:

学生高技能工作比例 (15%) 、毕业后薪资 (5%)、教学质量 (10%)、学生支持 (10%)、在校生整体满意度 (5%)、学生升读大二的比例 (10%)、一等、二等一学位比例 (10%)、研究水平 (10%)、研究收入 (5%)、师生比例 (5%)、家庭初代大学生比例 (10%)、平均入学成绩 (5%)

排名格局解析:传统顶尖高校与 "黑马" 的位次重构

(一)帝国理工学院:三连冠背后的核心竞争力

帝国理工学院(IC)凭借在研究质量、高技能工作比例、毕业生薪资三项核心指标的全英第一表现,实现 2024-2026 年连续三年蝉联该排名全英榜首。作为全球科学、工程与技术领域的顶尖院校,其优势学科集中于工程学、计算机科学、金融工程等交叉领域,课程设置紧密对接行业需求,且与英国科技企业、金融机构保持深度合作,为学生提供丰富的实习与就业资源。数据显示,该校毕业生平均起薪达 37,000 英镑,显著高于英国高校毕业生 28,000 英镑的平均水平,成为理工科留学群体的首选院校之一。

来源:unsplash

来源:unsplash

(二)牛津大学与剑桥大学:传统优势与优化空间并存

牛津大学、剑桥大学分别位列本次排名第二、第三位。两校在研究实力、科研经费储备、入学学术门槛等指标上仍保持全英领先,依托悠久的学术传统与全球顶尖的科研资源,在人文社科、基础科学领域的学术影响力无可替代。但排名数据显示,两校在学生支持服务(如心理健康指导、个性化学业咨询)与教育多元化(家庭初代大学生比例)方面存在提升空间,这也是其与帝国理工学院拉开差距的核心原因。

来源:unsplash

来源:unsplash

(三)思克莱德大学:"黑马" 崛起的底层逻辑

苏格兰格拉斯哥的思克莱德大学(University of Strathclyde)成为本次排名最大亮点 —— 从其他主流英国大学排名的第 30 位左右跃升至第 6 位,并获评 "年度大学"。该校作为英国顶尖公立研究型大学,以工程学、商科学科为核心优势,其课程设计强调 "实践导向",如商学院与特许管理协会(CMI)合作开设应用型课程,工程学院与空客、劳斯莱斯等企业建立联合实验室,确保学生毕业后能快速适配行业岗位需求。此外,该校学费成本低于英格兰地区同类院校,且学生满意度(NSS 评分)连续 5 年高于苏格兰平均水平,高性价比与高就业质量共同推动其排名跃升。

来源:unsplash

来源:unsplash

区域高校表现:伦敦地区的高等教育中心地位凸显

伦敦地区高校在本次排名中展现出强劲的整体实力,占据全英前十中的三席:除帝国理工学院(第 1)外,伦敦政治经济学院(LSE,第 4)、伦敦大学学院(UCL,第 5)均进入前五,伦敦国王学院(KCL,第 11)、伦敦玛丽女王大学(QMUL,第 15)则跻身前 20。这一格局背后,是伦敦作为英国经济、文化、金融中心的资源集聚效应 —— 高校可依托城市优势吸引全球顶尖师资,学生能更便捷地获取跨国企业实习机会(如金融城、科技园区岗位),同时多元的文化环境也为学生提供了更广阔的视野,进一步巩固了伦敦作为英国高等教育核心区域的地位。

艺术院校排名困境:指标导向下的价值再认知

本次排名中,创意艺术大学、普利茅斯艺术大学两所艺术院校位列表现不佳名单,核心原因在于排名指标中毕业生薪资中位数(权重 5%)与高技能工作比例(权重 15%)对艺术专业的适配性局限。艺术领域毕业生普遍存在 "职业发展周期长、初期薪资偏低" 的特点,如英国艺术专业毕业生平均起薪约 22,000 英镑,显著低于理工科与商科,导致其在薪资相关指标中得分较低。

需注意的是,排名位次并不等同于艺术院校的教育质量 —— 创意艺术大学在视觉传达、服装设计领域的行业认可度,普利茅斯艺术大学在当代艺术实践中的学术影响力,均处于英国乃至欧洲前列。因此,艺术专业留学群体需理性看待此类排名,避免以薪资指标单一否定院校的专业价值。

此外,排名末尾的院校还包括罗汉普顿大学(第 119 位)、巴斯斯帕大学(第 120 位)、白金汉郡新大学(第 121 位)等,其共性问题集中于学生升读率偏低、毕业生高技能就业比例不足,反映出部分院校在教学质量与就业指导体系上存在短板。

本土与国际排名对比:视角差异下的参考价值分野

不同排名体系的评估逻辑差异,决定了其对留学决策的参考价值不同。以《每日邮报》排名与 QS 世界大学排名为例,二者的核心差异体现在以下维度:

对留学群体而言,需根据自身职业规划选择参考维度:若目标为留英就业,《每日邮报》《卫报》等本土排名能更精准反映高校在英国就业市场的认可度;若计划回国进入国企、高校等机构,QS、THE 等国际排名的参考价值更高。

留学择校策略:超越排名的个性化决策框架

排名本质是高校某一维度表现的量化呈现,无法全面覆盖院校的专业特色、校园文化、地理位置等核心要素。基于本次排名及留学决策逻辑,建议从以下三方面构建择校框架:

1. 多维度交叉验证排名信息

避免单一依赖某一排名,需结合本土排名(如《每日邮报》《完全大学指南》)与国际排名(如 QS、THE),同时参考专业排名(如 QS 学科排名、英国官方 REF 学科评估)。例如,某高校综合排名较低,但某一专业(如谢菲尔德大学的建筑学)在专业排名中位列全英前十,对目标明确的学生而言仍具备高选择价值。

2. 锚定职业规划匹配度

- 留英就业导向:重点关注本土排名中的 "高技能工作比例"" 毕业生薪资 ""行业合作资源",优先选择课程含实习模块(如 "三明治课程")、地理位置靠近产业集群的院校(如伦敦的商科、曼彻斯特的工程学)。

- 回国发展导向:平衡国际排名与国内认可度,优先选择国内雇主熟悉的 G5 超级精英大学、罗素集团成员院校,同时关注专业在国内的就业前景(如计算机科学、金融、法律)。

- 学术深造导向:聚焦高校的 "研究水平"" 科研收入 ""导师资源",参考 REF 学科评估结果,选择在目标研究领域有强科研实力的院校。

3. 重视个人适配性评估

院校的 "软环境" 同样影响留学体验:如校园文化(牛津剑桥的学院制、帝国理工的理工科氛围)、地理位置(伦敦的繁华与高生活成本、苏格兰的宜居与低学费)、学生支持服务(国际学生接机、语言辅导、就业咨询)等。建议通过院校官网、在读学生访谈、线上开放日等渠道,深入了解院校是否与个人兴趣、生活习惯、学习风格匹配。

《每日邮报》2026 年英国大学排名的价值,不在于颠覆 "牛津剑桥" 的传统认知,而在于为留学群体提供了一套更贴近本土就业与学习体验的评估视角。留学投资的核心回报,并非 "排名靠前的院校标签",而是院校资源与个人职业目标、学术兴趣的深度契合。因此,理性看待排名差异,构建个性化的择校框架,才是实现留学价值最大化的关键 —— 毕竟,最适合的大学,才是最优的选择。