19岁女生赴“大马”留学第9天坠亡,留学重要,社会凶险教育更重要

“我一生最后悔的事情,就是送女儿出国。”据极目新闻报道,8月22日晚,山东诸城的李先生回忆起女儿小文(化名)的遭遇,忍不住哭泣。他19岁的女儿到马来西亚留学,没想到,到当地的第9天,家人接到噩耗:女儿在当地不幸去世。

小文出生于2006年,2024年在山东潍坊诸城市参加高考,因为高考成绩不佳,她选择出国留学。通过当地教育机构介绍,她最终通过山东艺术学院的项目前往马来西亚。

2025年3月13日,小文转机前往马来西亚吉隆坡。由于雅思成绩差0.5分,她计划从4月7日开始进行约半年的语言培训,然后入学。谁也没有想到,这段留学旅程仅仅持续了9天就以悲剧告终。

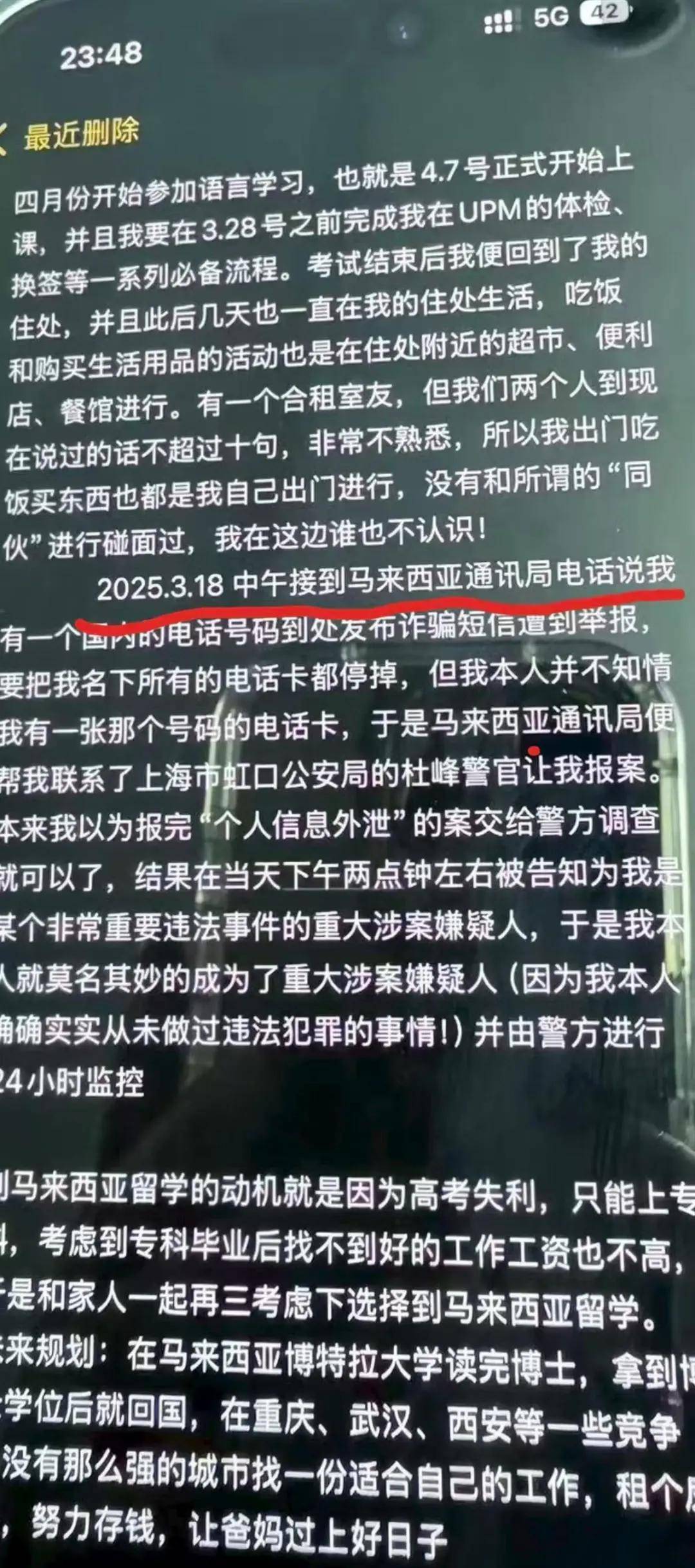

3月18日中午,小文接到自称“马来西亚通讯局”的电话,称她有一个国内电话号码因发布诈骗短信被举报,电话随后被转接至“上海市虹口公安局”的“杜峰警官”。

这位假警察告诉小文,她参与了电信诈骗,甚至害死了一位老奶奶,对方要求她提供25.8万元的保证金,并称自己是冒着被撤职的风险帮她处理此事,查清后会退款。

诈骗分子让小文下载名为Webex的手机软件,通过该软件与她交流,并远程操控她的手机。事实上,江苏省公安厅2025年5月就曾公布过类似案例,诈骗分子使用完全相同的手法作案。

连续四天,诈骗分子24小时通过电话、短信和软件监控小文的行动,这种持续的精神操控最终导致她心理崩溃。

就这样,这个曾承载着家庭全部希望的留学梦,被电信诈骗的黑色幕布彻底撕裂,这场发生在异国他乡的悲剧,撕开了当代教育体系中最脆弱的裂痕——社会凶险教育缺失的代价,远比我们想象的更为惨烈。

当小文们带着雅思成绩单踏上航班时,他们携带的“安全行囊”里却缺少最关键的装备:对跨国电信诈骗的认知图谱。

诚然,学校和家长也许也交待过一些安全知识,但可能是将安全简化为“防盗防抢”的常识宣讲,却忽视了数字时代的新型犯罪形态。当诈骗分子用AI合成语音伪造公检法通知时,传统的安全教育手册早已成为失效的盾牌。小文手机备忘录里记录的“24小时监控”细节,恰是教育体系安全认知滞后的血淋淋注脚。

对比日本留学生安全教育体系,东京大学设有专门的“危机模拟实验室”,学生需在虚拟现实中经历绑架、诈骗、自然灾害等300余种突发场景训练。反观国内,多数留学机构的安全培训仍停留在发放《海外安全手册》的初级阶段。这种知识传授与实战能力的断层,使得小文们在遭遇“跨国逮捕令”时,只能被动接受施暴者的剧本。

理韧性培养的缺失同样致命。美国心理学会研究显示,18-25岁群体遭遇突发危机时,心理崩溃概率是35岁以上人群的3.2倍。当诈骗分子用“涉嫌害死老妇”的指控摧毁小文的心理防线时,她既缺乏危机应对的训练,也没有情绪疏导的渠道。这种心理安全网的缺位,让本可防范的诈骗演变成无法挽回的悲剧。

德国洪堡大学推行的“留学安全伙伴计划”值得借鉴:学生、家长、学校、使馆四方签订安全协议,定期进行风险评估与预案演练。当小文在吉隆坡遭遇诈骗时,如果其所属院校能启动“红黄蓝”三级预警机制,或许悲剧就能避免。这种系统化、制度化的安全保障,远比事后的悲痛更有价值。

在全球化浪潮冲刷教育边疆的今天,我们需要的不是对留学的妖魔化,而是对教育本质的重新审视。当小文的父母在太平间握着女儿冰凉的手时,他们失去的不仅是骨肉,更是对教育体系的信任。

是时候将社会凶险教育嵌入人才培养的全链条,让每个即将远行的学子,既能带着知识的火种照亮世界,也能握紧安全的盾牌守护自己。毕竟,真正的教育不是培养完美的答题机器,而是造就能在风雨中独立前行的完整生命。