学历泡沫大规模破灭,考研暴跌几十万

我们又将见证一个历史拐点。

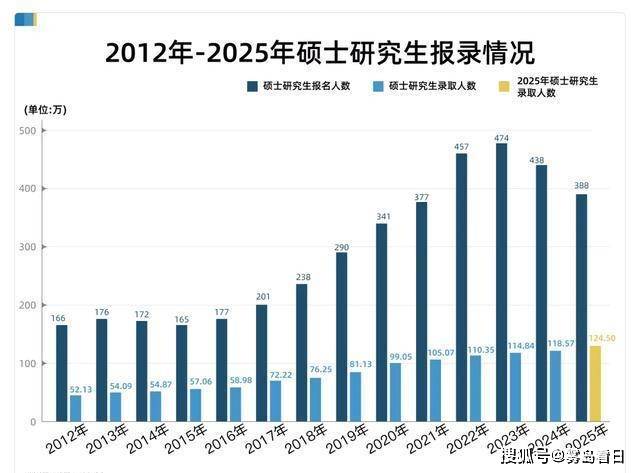

过去10年里,全国研究生报名人数从2014年的172万飙升至2023年的474万,翻了近3倍。

直到24年,报考人数突然掉头向下,降低到438万。

今年跌幅进一步加速,同比暴跌50万,降至388万人。

这场持续多年的考研热,很明显正在降温。

为什么会出现这样的变化?最为直接的原因大概有三点:

一、就业市场转型:学历的“含金量”被重新评估

学历对就业的边际效益下降

企业更看重实践能力与行业适配性,硕士学历不再是优质岗位的“硬通货”。

新职业兴起(如智能制造、文娱、新媒体)释放大量就业机会,18-22岁青年成为新职业主力军,部分行业甚至面临人才缺口。

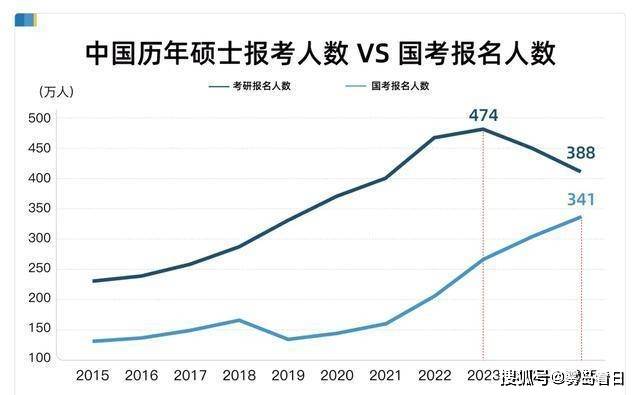

“考公”赛道分流考生

公务员考试竞争激烈但就业确定性更高,2024年国考报名突破290万人,促使部分学生从“考研”转向“考公”。

二、考研成本与收益失衡:机会成本攀升

录取率下降加剧内卷

考研报名基数扩大导致录取率持续走低(如浙江大学教育学专业报录比从31.8升至37.582),投入时间与经济成本后仍可能“落榜”。

时间与经济压力凸显

专硕扩招但学费高昂,且多校延长学制(如2年变3年),叠加备考周期长、心理负荷重,使部分考生理性放弃。

三、替代路径增多:多元化选择稀释考研需求

留学门槛降低

海外高校在线研究生项目兴起,为规避国内竞争提供新选项。

“逆向考研”现象普及

部分学生主动选择“双非”院校以降低竞争强度(如名校生报考普通高校),反映出对“名校执念”的淡化。

创业与灵活就业吸引力上升

新媒体等行业降低创业门槛,年轻人更倾向直接实践而非学术深造。

四、人口结构与观念变迁:务实主义导向增强

适龄考生总量减少:高等教育适龄人口下降,直接影响报考基数。

“铁饭碗”优于“高学历”:家庭资源有限的学生优先选择考编、国企等稳定性岗位。

“躺平”心态扩散:部分学生接受普通就业,或依赖家庭支持,拒绝卷入考研竞争。

补充洞见:降温≠难度降低,结构性竞争加剧

考研降温,考公考编却在升温。

事实上,很多人读硕读博是为了能达到进编制的学历要求,我们的博士生就业也集中在高校。

这就形成了一个怪象,读硕是为了能考更好的编制,教育适配了编制,却没有适配市场。

事情的走向不太对,国家已经开始行动。

新学位法允许用专业实践成果答辩代替论文,就是要引导研究生培养更贴合实际需求。

放眼全球,德国的双元制教育可以让学生在企业和学校之间无缝切换,毕业后直接上岗;

美国社区学院紧跟地方经济需求调整专业;

日本通过校企合作强化学生实践能力……

这些经验都指向同一个方向,教育要和产业深度融合。

教育与产业的深度融合是推动区域经济高质量发展、实现人才供给与产业需求精准匹配的核心路径。

近年来,多地通过专业动态调整、政企校协同创新、特色资源整合等方式,探索出各具特色的融合模式,为教育赋能产业升级提供了实践样本。

一、以专业结构优化对接产业需求,构建同频共振机制

专业设置与产业链的适配性是教育与产业融合的基础。多地高校通过建立动态调整机制,实现专业集群与区域产业的精准对接。

苏州模式:数据驱动的专业“新陈代谢”

苏州工学院构建“招生—培养—就业”大数据平台,依据志愿率、就业对口率等指标实行黄、红二级预警,近五年停招或撤销秘书学、历史学等19个滞后专业,新增集成电路、新能源材料等7个工科专业,工科占比提升至63%。苏州职业技术大学则通过红黄蓝预警机制,新增无人机应用、智能网联汽车等方向,形成对接“1030产业链”的专业群矩阵。

吉林实践:职教领域的专产对接闭环

吉林省6所职业院校针对汽车、新能源产业开展全产业链调研,建立“动态跟踪—定期评估—持续优化”机制,近三年停招8个滞后专业,新增智能网联汽车等7个方向,推动“专业跟着产业变、课程跟着技术变”。

二、政企校协同发力,加速科研成果转化与人才共育

打破产学研壁垒,构建“政府搭台、企业出题、高校解题”的协同模式,是提升融合效能的关键。

苏州:从实验室到生产线的“最后一公里”

苏州通过设立市级实验室、产业技术研究院等载体,投入超50亿元撬动社会资本200亿元。例如,苏州大学与苏大维格共建实验室,研发的气凝胶材料使动力电池热失控风险降低50%;苏州职业技术大学与企业合作攻关牙科显微镜物镜,将成本从2万美元降至2万元人民币。南京大学苏州校区更紧扣“1030产业集群”,首批65%的专业方向直接对应本地企业需求。

校企双导师制:人才培养的“实践导向”

苏州工业园区职业技术学院与博世汽车合作,由12名企业工程师与教师组成双导师团队,学生“入学即入职”,通过“理论学习—企业轮岗—产线技改”三级培养,实现技能与岗位需求无缝对接。

三、特色资源赋能融合:红色教育与文旅产业的创新融合

除科技与职教领域外,特色资源的活化利用为教育与产业融合提供了新场景。

海晏县:红色研学与文旅产业的双向赋能

青海海晏县深挖“两弹一星”精神资源,整合原子城纪念馆等29处教学点,开发情景式、互动访谈式等8类教学模式,推出26门精品课程和15条研学线路。通过与清华大学等高校共建研学联盟,打造“走进金银滩”红色专列项目,吸引1800余人次体验,并与山东临沂联合推出“沂蒙精神+两弹一星”双主题线路,实现跨区域资源互补。

四、融合发展的核心经验与未来方向

从各地实践来看,教育与产业深度融合需把握三大要点:

机制先行:建立动态调整、多元预警的专业优化机制,确保资源向战略性新兴产业集中;

场景创新:推动企业深度参与人才培养全流程,构建“产学研用”一体化生态;

资源整合:因地制宜激活特色资源(如红色文化、生态资源),拓展融合领域。

未来,随着数字化与产业升级加速,教育与产业的融合将向“精准化、场景化、终身化”方向深化,为区域经济高质量发展注入持续动能。

这些尝试都在传递一个信号:教育与产业的齿轮,必须咬合得更紧密。

毕竟在产业升级的赛道上,真正需要的不是千万张高学历文凭,而是千万个能解决实际问题的创新型人才。

下一篇:人间丨50岁的我,为什么要去读研