开学为什么总是在九月?

— 这是滁州市图书馆陪伴你的第3209天 —

开学为什么

总是在九月

传统的延续与创新

开学季

新起点

又到一年开学季!全国各地的校园再次响起朗朗书声。

各位小伙伴是否好奇过:为什么我们新学期的开学日总是固定在9月1日?

这个看似寻常的日期,背后却蕴含着中国教育发展的百年历程。

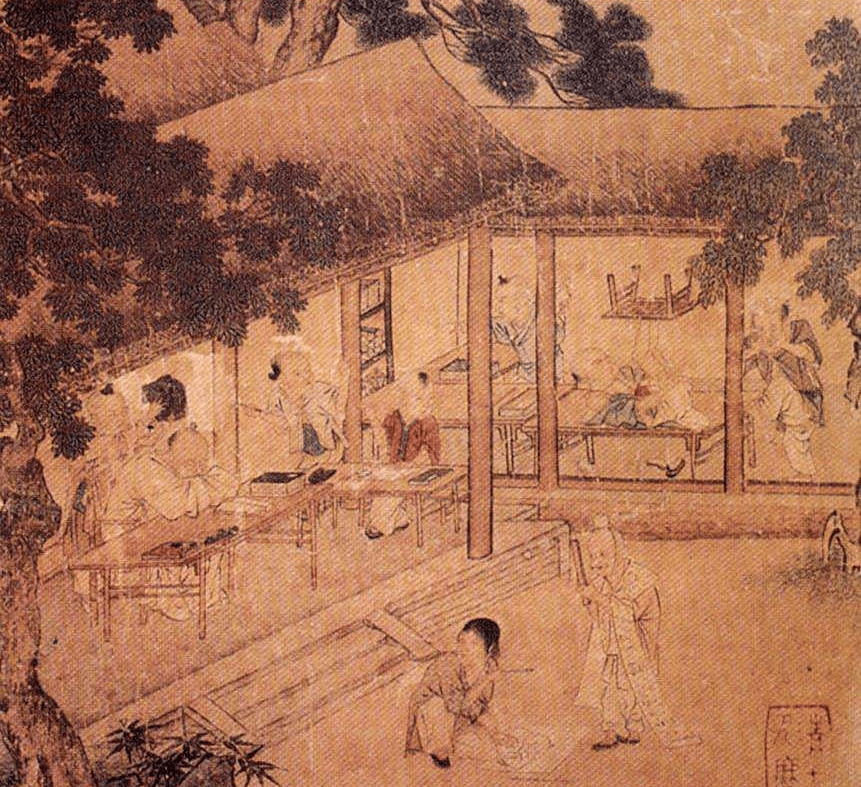

古人的“开学”

在中国古代,开学时间并不统一,大多与农业生产息息相关。

春季开学多在正月十五后,秋季开学则安排在八月秋收之后,这样孩子们才能帮助家里完成农忙,也体现了"耕读传家"的传统理念。

据《礼记》记载,古代学校大多在春秋两季开学,称为"春诵夏弦,秋学礼,冬读书"。这种顺应自然节律的教学安排,一直延续了上千年。

春诵夏弦,大师诏之。

瞽宗秋学礼,执礼者诏之;冬读书,典书者诏之。

——《礼记·文王世子》

近代变革,西学东渐

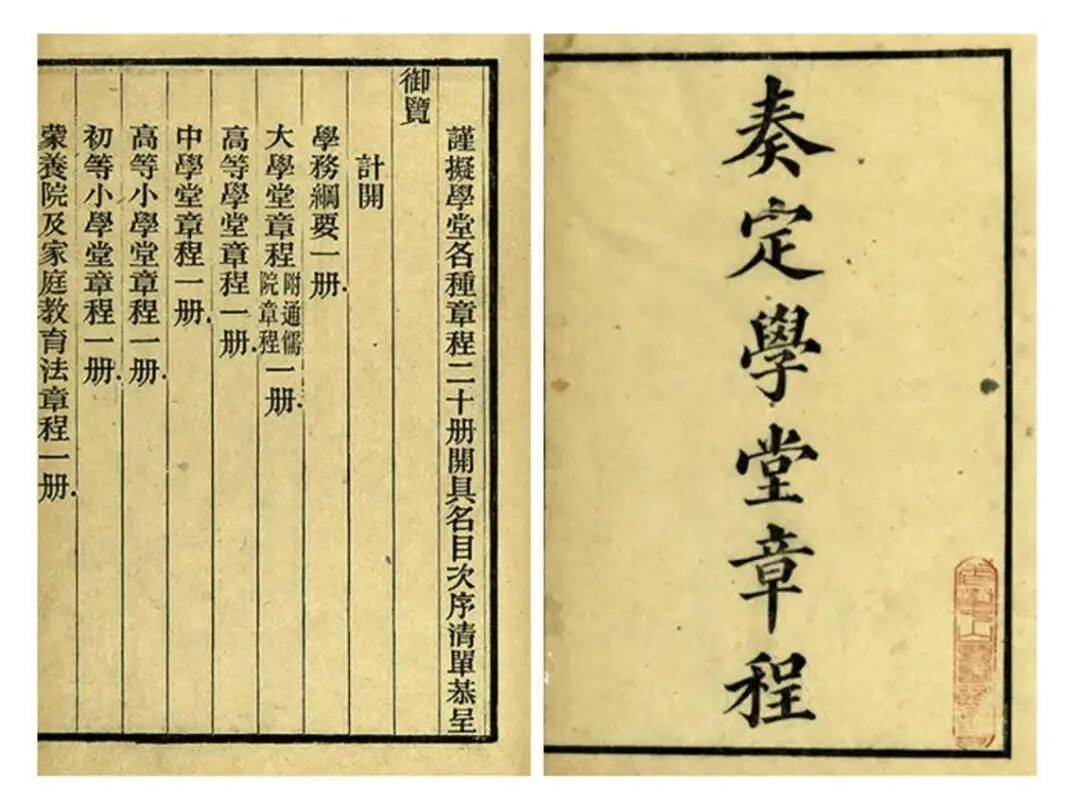

1904年1月13日,清政府颁布《奏定学堂章程》,又称《癸卯学制》,这是中国近代第一个正式实施的学制。

首次明确规定:"每年以正月二十日开学,至小暑节散学,为第一学期;立秋后六日开学,至腊月十五日散学,为第二学期。"

这一规定首次确立了全国统一的学期制度,开创了中国近代教育的新纪元。

《奏定学堂章程》:光绪二十九年(1903年制定,1904年1月公布),由张百熙、张之洞、荣庆等奏拟。这年为癸卯年,所以又称《癸卯学制》。该章程是中国近代第一个以教育法令公布并在全国实行的学制,它根据初等教育、中等教育、高等教育等几个阶段的划分,对学校教育课程设置、教育行政及学校管理等作了明确规定。它对中国近代教育产生了重大影响。

民国时期:9.1开学季首次登场

1912年民国政府成立后,教育改革进入快车道。

1912年9月3日:教育部公布《学校系统令》,规定一学年分为三个学期。

1913年教育部颁布《学校学年学期及休业日期规程》,明确规定:

"各学校以八月一日为学年之始,以翌年七月三十一日为学年之终。"

经过多次调整,1930年代最终确定每年9月1日为新学年开始,这一规定逐渐在全国推行。

新中国:传统的延续与创新

1949年后,新中国在继承中创新发展。

1950年:教育部出台《高等学校校历》,规定一学年分两学期,第一学期9月1日开学。

1951年:政务院发布《关于改革学制的决定》,进一步巩固了9月1日开学的传统。

1953年9月2日《北京晚报》

1987年:国家教委规定:第一学期通常在9月初开学,次年1月放寒假;而第二学期则在2月下旬或3月初开学,7月放暑假。

现代调整:近年来,部分地区开始试行弹性开学制度,但9月1日开学的主流传统依然保持。

从1904年《癸卯学制》到今天,9月1日开学的传统已经跨越百年。这个日期不仅是一个时间点,更见证了中国教育从传统到现代的演变历程。

每当9月1日的钟声响起,全国学子同步开启新学年,这本身就是一种文化的传承和延续。

从私塾到学堂,从学堂到学校,开学日的变迁折射出中国教育现代化的进程。

所以,当你在9月1日走进校园时,不妨想象一下:百年来的学子们,都在这个金色的秋天,开启了自己的求知之旅。这一传统不仅承载着历史,更寄托着对未来的美好期待。