初二是小分化,高一是大洗牌

教育圈这点事儿,说起来挺有意思。

初二的时候,好学生还是好学生,成绩差点的也还是在后面晃悠。你瞅着分数变动挺大——这边从95分掉到90,那边从80直接砸到50,看着差距拉开一大截,实际上班级里的座次压根没怎么动。

可一上高一,风向立马变了:以前稳稳当当的学霸,说不定就从山顶摔下来了;那些初中不怎么起眼的,突然就成了黑马。

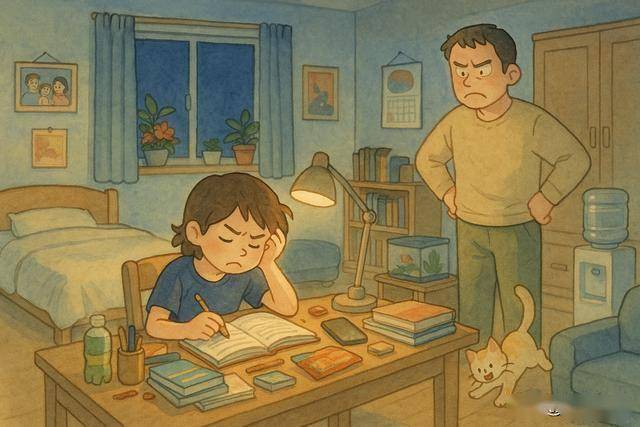

家长们急得直拍大腿:“这孩子怎么突然就开窍了?”老师见得多了,叹口气:“基础不扎实,早晚得出问题。”

学生自己呢?多半是懵的,挠着头想:“到底咋回事啊?”

先说初二那所谓的分化,其实算不得真分化。

高一那才叫真较量。

初二的时候,数学难度是上去了,物理也冒出来添乱,英语单词更是一堆堆的。但你细琢磨,这些东西说到底,还是能靠死办法搞定。

啥意思?

就是题再难,多刷题、背套路、报个培训班猛灌题,总能应付过去。

成绩好的,照样能在前面稳住;成绩差点的,就算分数掉了,靠死记硬背也能在及格线边上晃悠。

就像跑一场低配的马拉松,大家跑得再累,姿势再难看,好歹能看见终点在哪儿。

高一就完全是另一码事了。

数学、物理、化学这哥仨,突然就集体升级了,根本不按套路来。背题型?没用。押题?更是白搭。逻辑思维跟不上的,一下子就露馅了。

你看吧,初中成绩一直挺稳的那些“假学霸”,因为没真本事,高一开始就掉得厉害;而那些初中没怎么补课,数学脑子却特别灵光的,到了高一反倒发光了,成了真黑马。

所以说,初二那点分化,顶多是分数表面晃了晃;高一这波逆袭,才是真刀真枪地按能力重新排座次。

初中为啥能混?

因为题目里送分的多。就算不懂解题思路,凭着感觉蒙,或者背几个万能公式,也能拿到不少分。

好多孩子就是这么“刷”出来的:见的题型多,背的套路熟,分数看着就还行。

可上了高中,这一套就彻底不管用了。

你刷过的题型,老师根本懒得考;你背过的模型,试卷上直接换了模样。送分题少了,逻辑链条长了,思维得跳着走,没点真本事,直接就懵在那儿了。

说白了,就是套路型的吃不开了,思维型的迎来了春天。

所以一个学生能不能逆袭,主要看两方面。

第一,他初中数学底子怎么样。

要是初中数学就是靠背题硬撑着,上了高中肯定吃力,因为高中题目不认套路,只认思维。反过来,要是数学天生就灵光,能举一反三,就算初中成绩一般,高中也可能爆发。

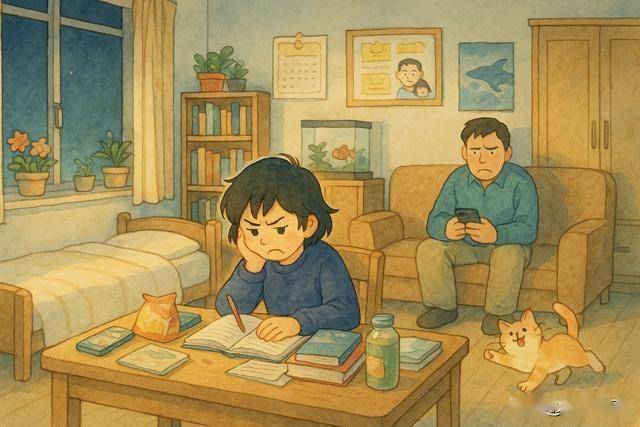

第二,看成绩是怎么来的。

靠培训班“刷”出来的高分,那就是虚胖,一旦没人推着学,成绩马上就掉下来。而靠自己琢磨明白的,就算短期成绩不突出,时间长了也能逆袭。

所以你看,那些“初中靠努力和死记硬背拿分”的孩子,高中多半会掉队;而“初中没怎么补课,数学却学得通透”的,反倒有机会在高一拔尖。

为啥高一逆袭更常见?

因为从这时候起,考试不奖励套路和死记硬背了,直接就考思维能力。初中的“伪学霸”会掉队,初中的“沉默黑马”会冒出来。

这其实挺公平,就是有点残酷。初中那点“虚假繁荣”,到高中肯定得被戳破;初中被盖住的潜力,高中反倒可能释放出来。

所以啊,与其在初中逼着孩子上各种培训班,不如沉下心来打磨他的思维能力;与其为孩子初二那点分数焦虑,不如看看他能不能真把数学琢磨明白。

因为真正的较量,从高一才开始。