这个学校的第一周,为何如此“特别”?

两江新区特殊教育学校的会议室里,

一场特殊的“教学复盘会”正火热进行。

刚结束建校首周教学任务的教师们,

用沙哑的嗓音分享着

与特殊孩子们相处的点滴。

▲两江新区特殊教育学校工作会。 学校供图

江小妹发现,

每位教师的笔记本上都密密麻麻

记满了学生个性化成长档案——

这所新校开办首周,

老师们以分层教学为笔、以耐心为墨,

在特殊教育的空白页上写下温暖注脚。

“小明会自己擦桌子了!”

“小雨今天主动举手回答了问题!”

班主任宋佳艳的《教学日志》里,这样的红色批注格外醒目。她所带领的班级中,不同的学生有不同的学习能力评估等级。

为此,宋佳艳采取了分层教学策略,因材施教,让每一个孩子都能在适合自己的节奏中学习和成长。同样的课堂上,每个孩子都在挑战属于自己的“最近发展区”。

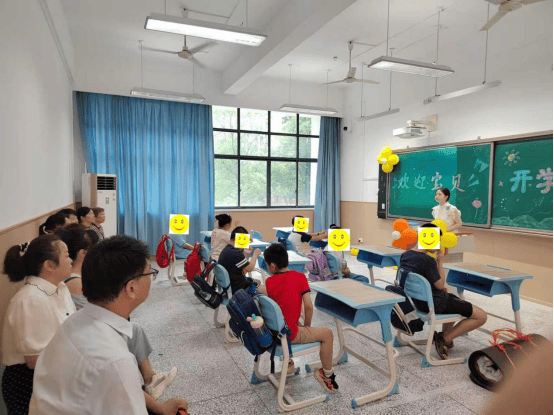

▲孩子们在家长陪伴下开启开学第一课。 学校供图

和宋佳艳一样,同样身为班主任的李丹丹认识到家校沟通的重要性。她们积极与家长交流,及时提出建议,耐心引导家长树立正确的教育观念——孩子不是“丢给学校”就好了,而是需要家校携手、共同培育。只有双方同心协力,孩子才能更好地进步。

“教了32年书,第一次接触特殊孩子。”上课一周,教师吴伟有些感触。这位从普通教育转岗至特教的老教师认为自己在做“一件非常有意义的事。”

同样从普通教育转岗来的教师梁华忠对比了两种教育的不同节奏:“普通教育中,大约80%的学生能跟上整体教学进度,但在特教领域,整体推进几乎不可能。”他认识到,唯有放慢节奏,耐心把控,“把教学目标步骤拆解到毫米级”,才能尽可能照顾到每一个独特的孩子。

生活教师贺玲的手机相册里,珍藏着一张洒满饭粒的餐桌照片。“这是小杰第一次独立吃完午餐的‘战绩’。”她笑着介绍。目前,贺玲最大的愿望是帮助孩子们逐步实现独立午餐,摆脱对家长的依赖,迈向自理,“哪怕是一点点的进步,都值得欣喜。”

▲学生观测功能空间。学校供图

暮色中,唱游与律动课教师陈敏还在教室调试明天要用的音乐教具。《小星星》的旋律轻轻回荡,窗玻璃上映出他跟着节奏打拍子的身影。从备课、上课到课后反思,陈敏不断调整节奏、摸索方法,“我在和学生一起进步”。

今年,两江新区重点民生实事特教项目校——两江新区特殊教育学校正式成立并开学。目前该校有十余名学生,共2个班级,“一人一案”建立学生教育档案,拟订个性化教育计划,开展个别化教育,让每名学生享受公平、优质的教育。

“特教没有惊天动地的故事”,校长张先文轻轻带上门说,“爱是慢的艺术,特教走的每一小步,都是孩子人生的一大步。”