2025新教材西南大学版小学四年级数学上册电子课本(高清PDF版可打印)

2025年学生将迎来新版教材,新教材将更加重视思维和阅读!为了方便广大学生在暑假预习新学期的课本知识,我们整理了2025新西南大学版四年级数学(上册)一电子课本,以图片的形式呈现给大家,希望对同学们的暑期学习有所帮助。

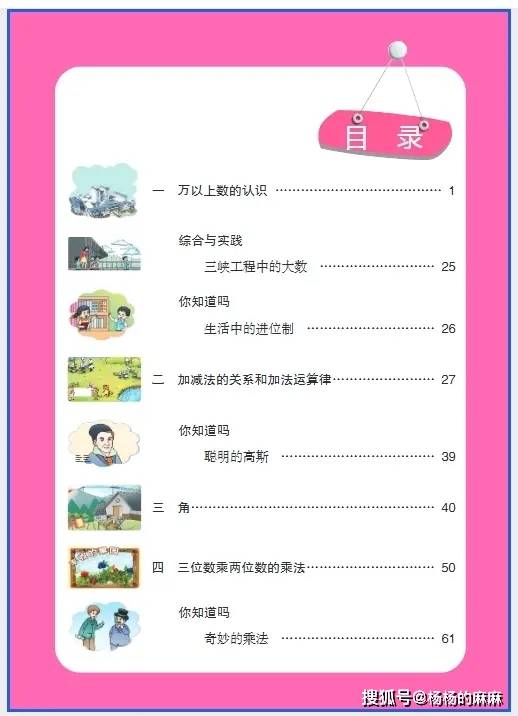

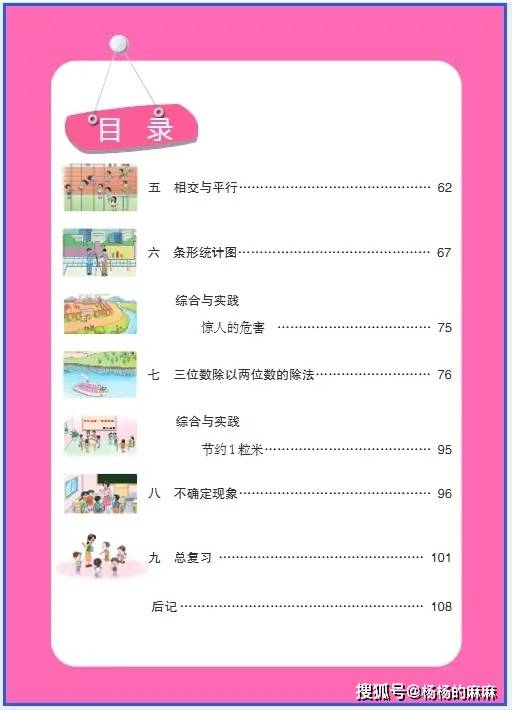

以下是部分内容截图,完整信息请查看 PDF 文件

四年级数学的核心重点,本质是完成 “具象运算” 到 “抽象思维” 的关键过渡,同时为后续学习筑牢基础知识点。这一阶段的内容可浓缩为四大核心模块,每个模块都承载着明确的能力培养目标与关键学习任务:

一、数与代数:运算能力的 “进阶突破期”

作为四年级数学的核心支柱,数与代数模块直接决定学生计算能力的 “上限”,核心目标是从 “会算” 升级为 “懂算、算快、算准”。

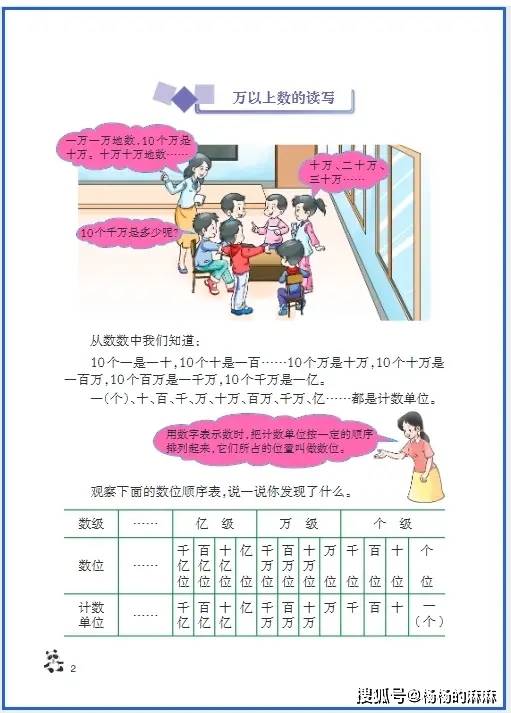

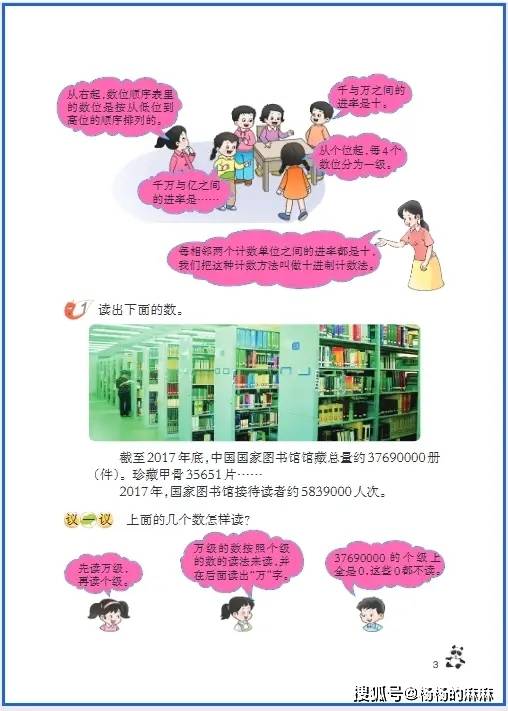

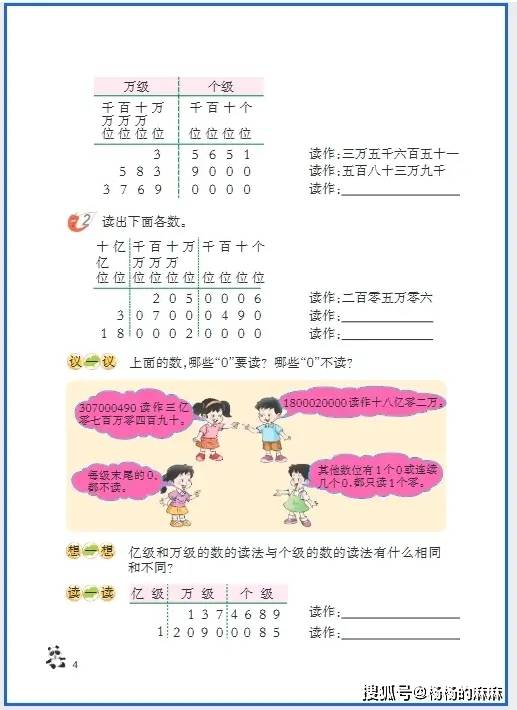

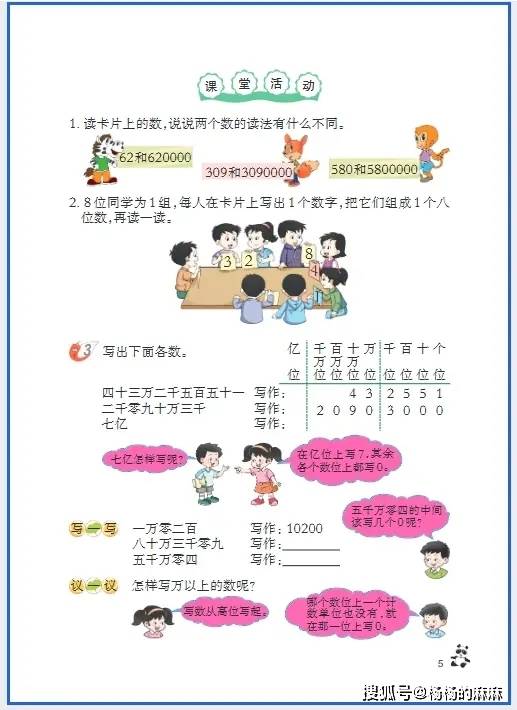

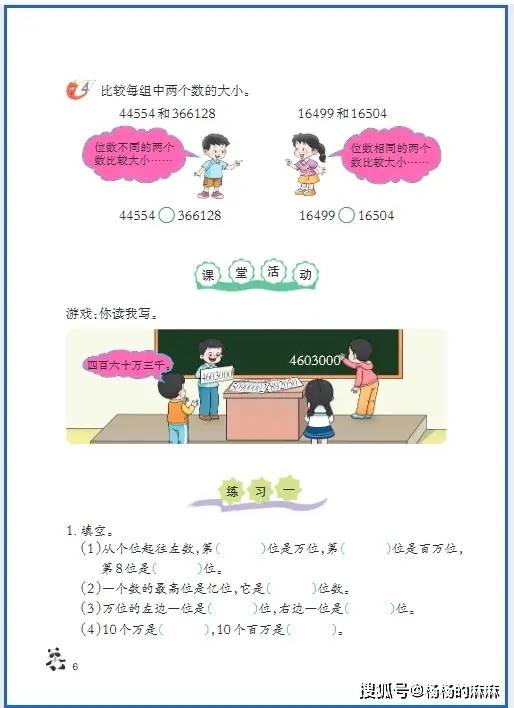

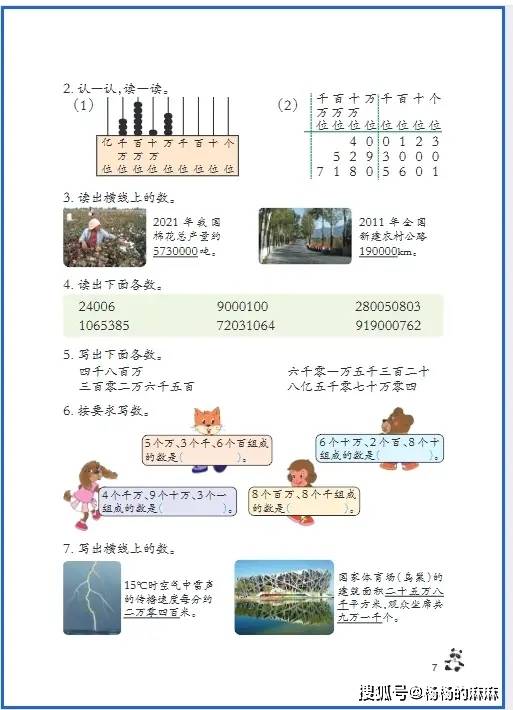

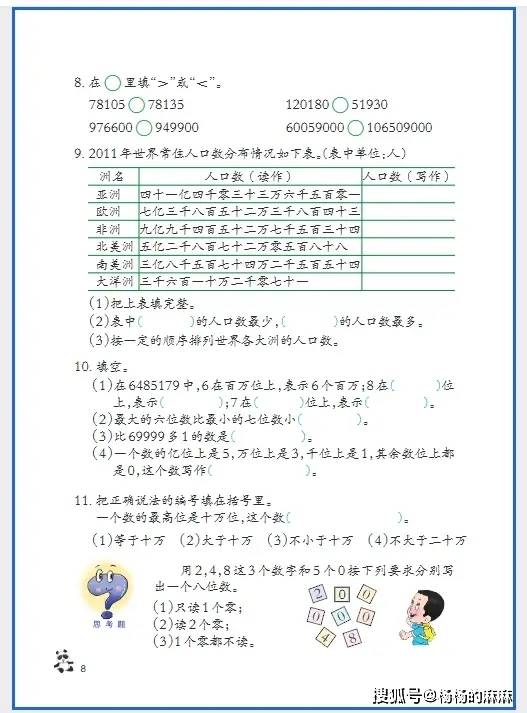

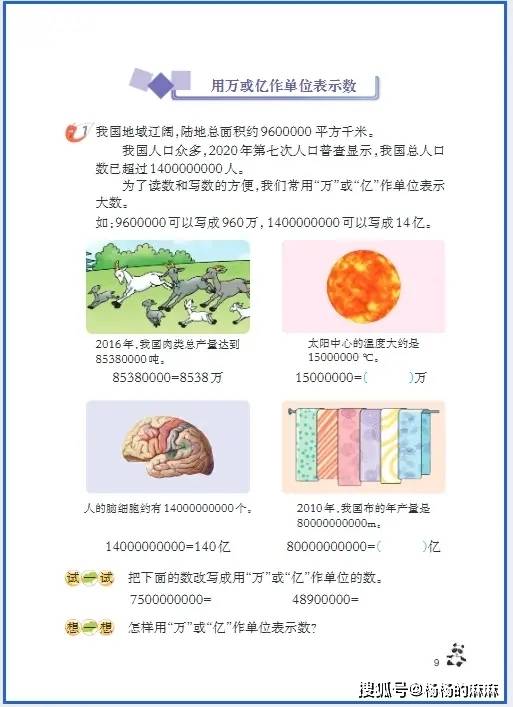

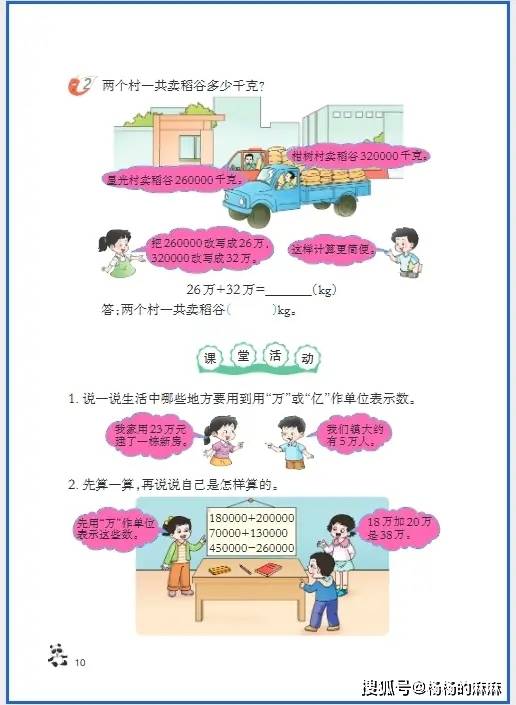

- 大数认知:构建 “亿级” 数感体系

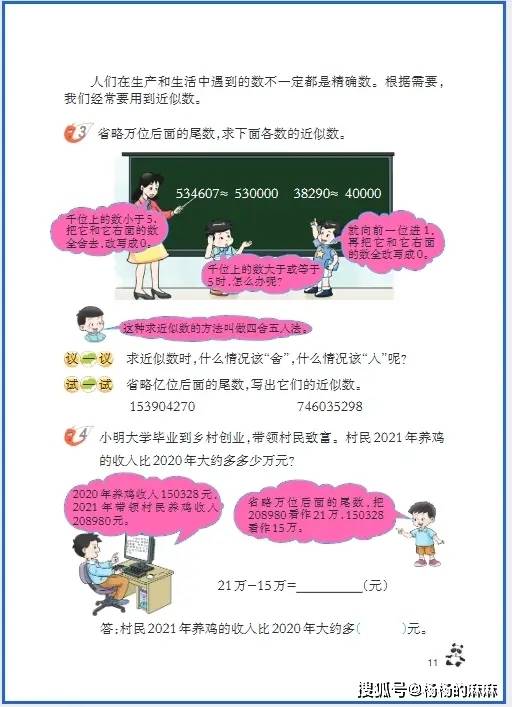

关键任务是突破 “万以内数” 的认知局限,掌握亿以内(及以上)数的读写逻辑(需借助分级法,如将 “50800600” 分为 “万级 5080” 和 “个级 0600”,避免读写错误)、单位改写(如将 “7890000” 改写成 “789 万”,“30500000000” 改写成 “305 亿”),以及 “四舍五入法” 求近似数(如将 “64870” 近似到万位为 “6 万”,“65870” 近似到万位为 “7 万”),核心是理解 “十进制计数法” 中 “相邻计数单位间进率为 10” 的本质,避免数位混淆。

- 复杂乘除运算:笔算与巧算的 “能力分水岭”

- 三位数乘两位数:需熟练掌握笔算流程(如计算 “234×15” 时,先算 “234×5”,再算 “234×10”,最后错位相加),重点突破 “因数中间或末尾有 0” 的特殊情况(如 “305×24”“230×40”),同时理解 “积的变化规律”(如一个因数不变,另一个因数乘 10,积也乘 10),能快速判断积的位数与大致范围。

- 除数是两位数的除法:核心是掌握 “试商与调商” 技巧 —— 用 “四舍法” 试商(如 “324÷31”,把 31 看作 30 试商)、“五入法” 试商(如 “285÷29”,把 29 看作 30 试商),并理解 “商不变的性质”(如 “480÷40=12”,则 “48÷4=12”“960÷80=12”),避免因试商不当导致计算反复。

- 运算律应用:从 “硬算” 到 “巧算” 的跨越

重点是理解并灵活运用五大运算律:加法交换律(如 “25+38=38+25”)、加法结合律(如 “18+27+33=18+(27+33)”)、乘法交换律(如 “15×24=24×15”)、乘法结合律(如 “25×12=25×4×3”)、乘法分配律(如 “(100+2)×35=100×35+2×35”),核心是能主动识别 “可凑整” 的算式(如 “99×46=100×46-1×46”“125×88=125×8×11”),通过运算律简化计算,提升效率与准确性。

- 小数初步认识:打开 “小数世界” 的大门

关键是理解小数的意义(如 “0.6” 表示 “6 个 0.1”,“1.25” 表示 “1 个 1 和 25 个 0.01”),掌握小数的读写(如 “0.035” 读作 “零点零三五”,“五点零二” 写作 “5.02”)、大小比较(如 “0.7>0.69”,需注意 “小数位数多≠数值大”),以及简单的小数加减法(如 “3.2+1.58=4.78”,需对齐小数点),为五年级小数的深入学习(如小数乘除、小数四则混合运算)奠定基础。

二、图形与几何:空间观念的 “系统构建期”

该模块核心是帮助学生从 “直观看图形” 升级为 “精准描述、规范操作图形”,建立初步的空间逻辑思维。

- 角的度量与分类:几何学习的 “工具基础”

首先需明确直线(无端点、无限长)、射线(1 个端点、无限长)、线段(2 个端点、有限长)的区别;其次掌握角的分类标准 —— 锐角(小于 90°)、直角(等于 90°)、钝角(大于 90° 且小于 180°)、平角(等于 180°)、周角(等于 360°),避免混淆 “平角与直线”“周角与射线”;最后要熟练使用量角器(“两重合”:中心点与角的顶点重合、0 刻度线与角的一条边重合)量角、画角(如画 “135° 的钝角”,可先画 90° 角,再叠加 45° 角),确保度数准确。

- 平行四边形与梯形:特殊四边形的 “特征辨析”

核心是抓住两类图形的 “本质特征”:平行四边形需满足 “两组对边分别平行且相等”(如长方形、正方形是特殊的平行四边形),梯形需满足 “只有一组对边平行”(注意 “只有” 二字,避免与平行四边形混淆);同时要学会规范画 “高”—— 从图形一条边上的任意一点向对边作垂线,这点与垂足之间的线段即为高(如给平行四边形画高时,需明确 “对应的底”,不同的底对应不同的高),避免高的画法错误。

- 位置与方向:用数学语言 “描述空间”

关键是掌握 “方向 + 距离” 的二维定位法:能根据 “东、南、西、北、东北、东南、西北、西南” 八个基本方向,结合 “偏角”(如 “东偏南 20°”“西偏北 45°”)和 “距离”(如 “300 米”“500 米”)确定物体位置(如 “学校在图书馆东偏北 30° 方向 400 米处”);同时能根据给定的位置信息,描述简单的路线图(如 “从家出发,向南走 200 米到菜市场,再向东走 300 米到学校”),核心是培养 “空间方位感”,避免方向混淆或距离遗漏。

三、统计与概率:数据分析意识的 “萌芽培育期”

该模块的核心不是 “会画统计图”,而是 “能通过数据解决问题”,培养 “用数据说话” 的意识。

- 条形统计图:直观呈现 “数据差异”

需掌握单式条形统计图(仅呈现一组数据,如 “班级同学身高分布”)和复式条形统计图(同时呈现两组或多组数据,如 “男、女生身高分布对比”)的绘制要点 —— 横轴标注 “类别”、纵轴标注 “数量”、条形宽度一致、图例清晰(复式统计图需用不同颜色 / 样式区分数据组);更重要的是能 “解读数据”:从图中提取 “最多 / 最少数据”“数据差值”“数据分布趋势”(如 “140-145 厘米身高的同学最多,130 厘米以下的最少”),并能结合实际问题分析原因(如 “为什么男生 150 厘米以上的人数比女生多?”),避免 “只画图、不分析”。

- 平均数:理解 “数据的代表”

关键是掌握平均数的求法(“总数量 ÷ 总份数”,如 “5 名同学的体重分别是 30kg、32kg、28kg、35kg、25kg,平均体重为 (30+32+28+35+25)÷5=30kg”),更要理解其 “代表性” 与 “局限性”:平均数能反映一组数据的 “整体水平”(如 “班级平均成绩 85 分,说明多数同学成绩在 85 分左右”),但不能代表 “个体情况”(如有的同学高于 85 分,有的低于 85 分);同时要了解平均数在生活中的应用场景(如 “比赛打分去掉最高分和最低分,再算平均分”,目的是避免极端数据影响结果公平性),能运用平均数解决实际问题(如 “求小组平均植树棵数”“判断某次考试成绩是否高于班级平均”),培养初步的 “数据分析思维”。