上榜!海淀这所老牌名校迎来高光时刻

国庆假期前,北京物理学会和中国化学会接连官宣了奥赛北京赛区获奖名单,今年的学科竞赛可以说是多点开花,涌现出一批“新势力”高中。

这其中就有北京理工大学附属中学。

今年,理工附中 2名同学斩获化学奥赛省级一等奖,2名同学在物理奥赛中分别斩获省级二等奖和三等奖,而这也标志着理工附中的学科竞赛体系建设迈上了新台阶。同时也意味着,一批处于一梯队的孩子,将在竞赛氛围的带动下,充分激发自己的潜力,以优异的成绩反哺学校。

这样的高光时刻看似偶然,实则必然。

稳扎稳打的课程建设、系统完备的竞赛体系、金牌竞赛教练天团......看看理工附中在学科竞赛上攒着的这股劲儿,爆发只是早晚的事。

而理工附中的野心还远不止如此。

作为拔尖创新人才培养中的重要一环,学校依托高研实验室、卓越工程师基础教育阶段培养等项目,为学生搭建更多的平台,让更多的竞赛“苗子”早发现、早培育,从而 打造竞赛“大苗圃”,不断厚植拔尖创新人才培养的“沃土”。

面向未来而教!

五大课程领域,精准赋能学生成长

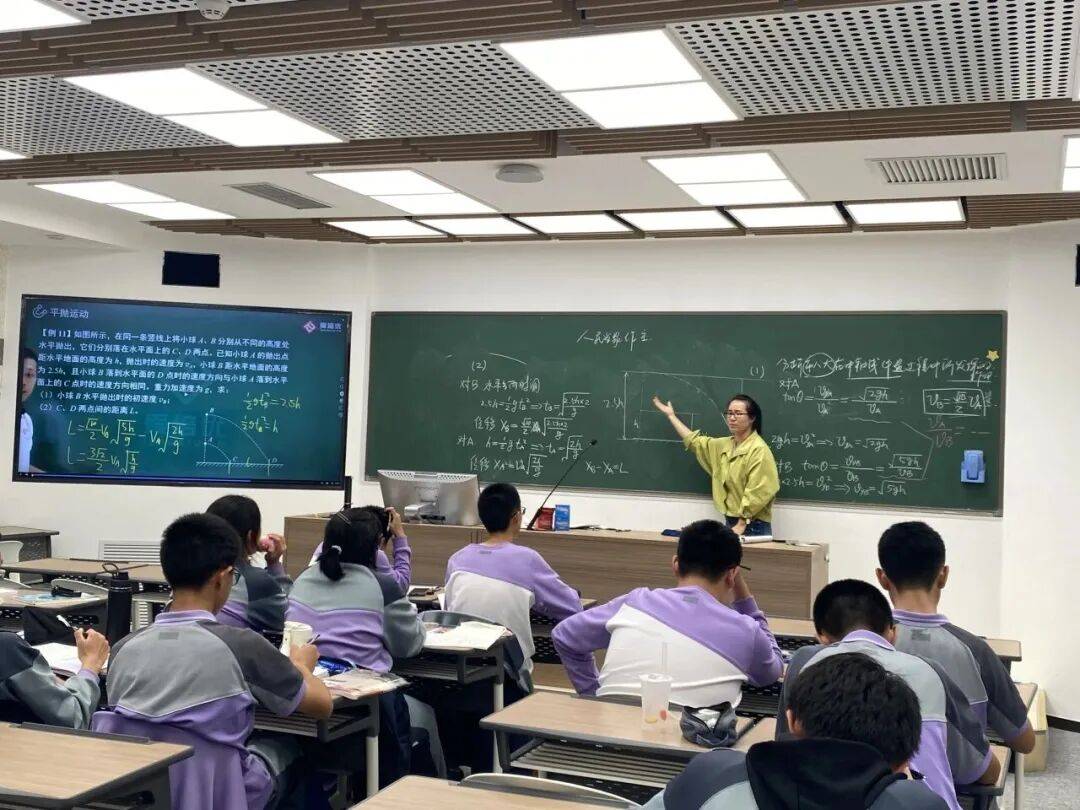

“硬核”的竞赛成绩,离不开“硬核”的课程。

作为海淀老牌名校,“稳”是理工附中一贯的作风,尤其是在课程建设上。

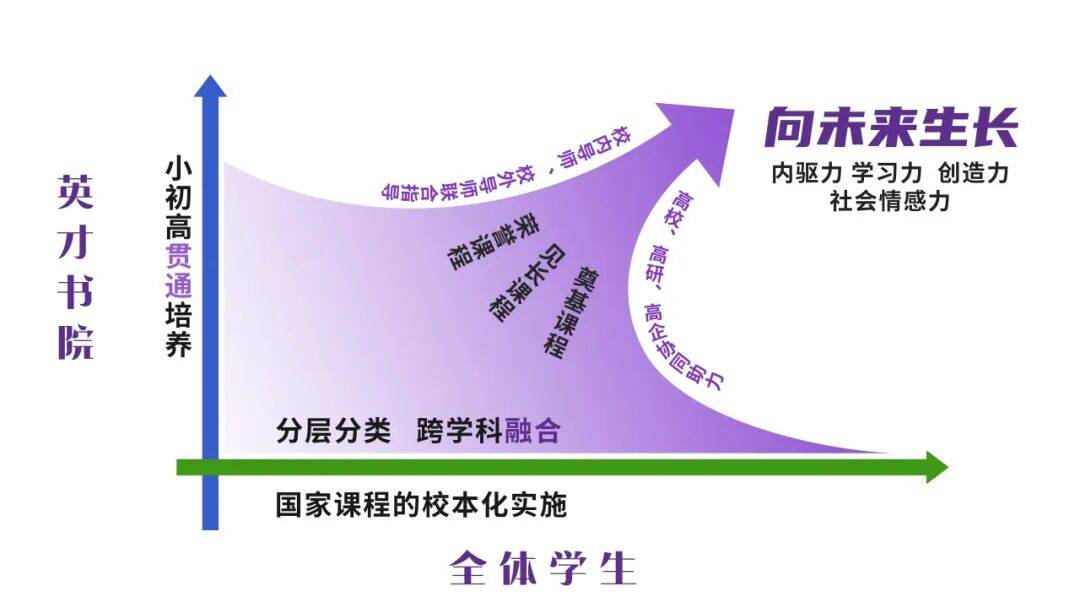

多年来,理工附中不断迭代丰富课程体系。学校以 “向未来生长”为目标,构建了 数学与自然科学、技术与工程实践、劳动与综合实践、体育健康与艺术、语言与社会科学五大课程领域,致力于培养学生的内驱力、学习力、创造力和社会情感力这四大核心竞争力。

每个领域又细分为“基础+拓展+创新”三个层级,形成了覆盖全体学生、兼顾个性发展的课程网络。

五大学科竞赛课程作为数学与自然科学领域中创新层级的课程,旨在助力学生课内提升、课外拓展、高考拔尖、竞赛培优,并进行大学先修。竞赛课程实行 深化课内知识和强化竞赛培养“双轨并行”的模式,瞄准高考高端题目、学科竞赛以及高校“强基计划”校考面试和笔试内容等进行系统学习,进一步激发理科尖子生的学习兴趣,挖掘和提升优秀学生的高阶思维潜力、科学素养和关键能力,培养拔尖创新人才。

如今,各大高校正在纷纷布局新工科、新文科、新医科、新农科,跨学科融合、复合型人才培养已成大势所趋。

而理工附中始终面向未来而教,聚焦教育的前瞻性,培养学生应对不确定性的能力,使其成为未来社会的参与者与引领者。

学校深谙传统单一的学科教学已难以满足学生创新能力培养的需求,因此将“融合”作为课程设计的首要原则,打破学科间的壁垒,创设一个以学生发展为中心的、充满挑战性的、丰富的、前沿的、可选择的数学、科学和工程学习环境,推动学生深度自主学习和自我发展。

这一点,刚刚拿下化学竞赛一等奖的罗开鑫同学,特别有感触。这位理科“学霸”,也是一名不折不扣的“文艺青年”。在实验室验证化学原理的同时,他还选修了《文学作品深度理解与戏剧化演绎》课程,担任过话剧主演,在舞台上诠释自己对角色的独特理解。

他坦言,自己得以在实验室和舞台上自如切换身份,正是得益于理工附中丰富的课程设置,这让自己的思维从不拘泥于一个方向。艺术创作中培养出的想象力帮助他更好地理解实验现象,理科思维也让他在艺术创作中更严谨。

作为国家级“教改实验区首批基地校”、首批“海淀区拔尖创新人才培养基地校”,理工附中教育集团在北京市推进“普通高中教育集团课程创新实验”的首轮布局中脱颖而出,以集团化课程供给与一致性评价为抓手,入选首批实验集团。

从“小白”到省一

理工附中这样孵化竞赛“高手”

在和今年物化奥赛北京赛区的获奖同学们交谈的过程中,他们都提到了一个关键词—— “蜕变”。

从懵懵懂懂的“小白”,到登上学科竞赛省级一等奖榜单;从偶然入选校队,到找到真正热爱并擅长的方向......

他们“蜕变”的底气,来自于理工附中系统、完备的竞赛培养体系。

据了解,理工附中持续优化竞赛培养机制,与各领域专家紧密合作,共同组建高水平指导教师团队,系统构建了 “选拔—固本—拓展—冲刺”进阶式培养体系。

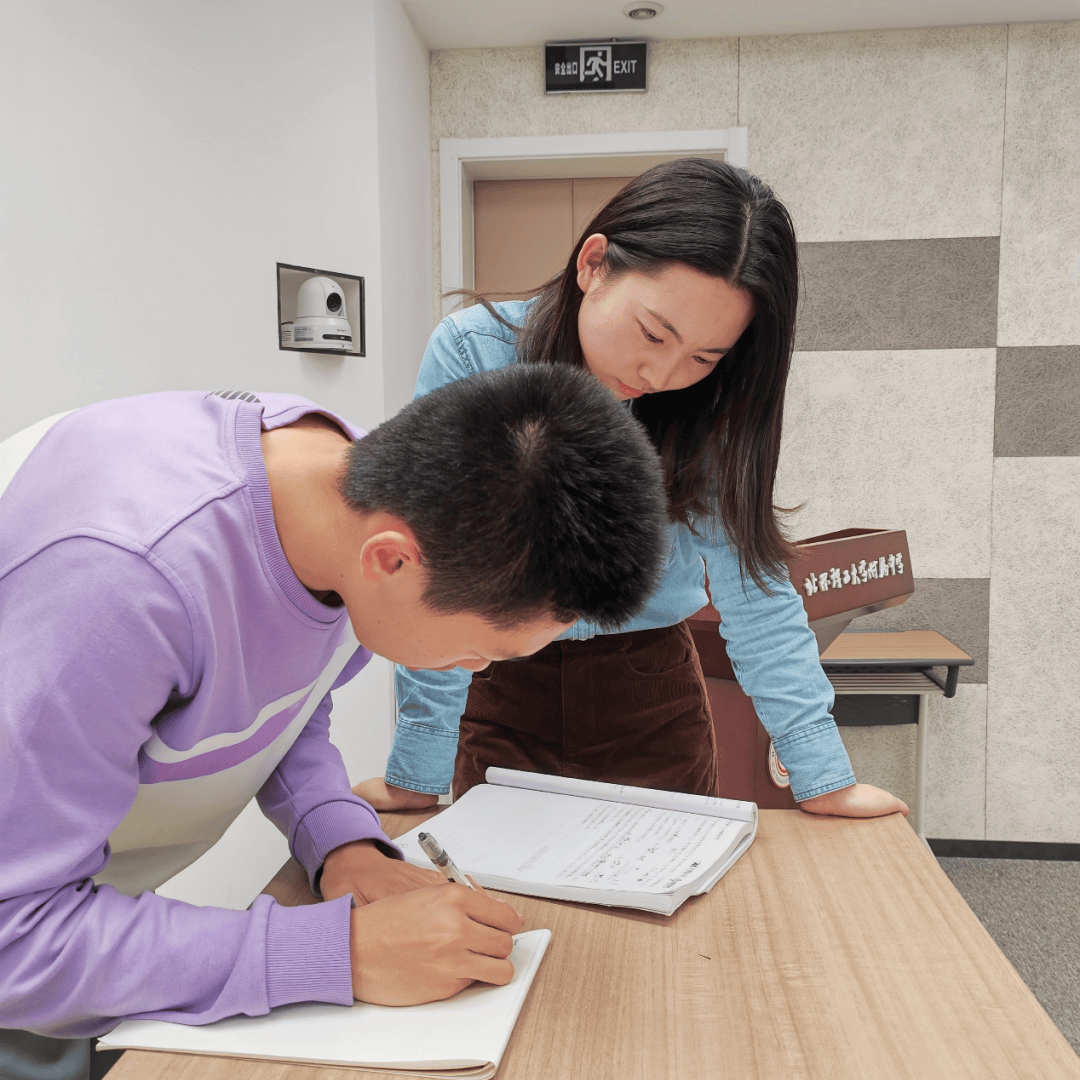

从初期通过学科测试遴选潜力学生,到每周固定开展专题授课与难题研讨,教师团队始终秉持“因材施教、精准赋能”的理念,既注重夯实学生的学科基础,也强调大学先修知识的有机衔接与思维拓展,确保每一位有潜质的学生都能获得最适合的成长路径。

“学校为我们配备了金牌教练团队和专业导师团队,他们不仅传授知识,更教会我们如何思考;学校提供的全天候开放实验室、专属的竞赛资料库,以及高频次的跨校模拟交流平台,让我们始终站在竞技的最前沿”,获得物理竞赛省二等奖的司瑞霖同学这样说道。

据了解,理工附中五大学科竞赛教练组由校内教练团队和外聘教练团队组成,团队成员包括高校知名教授、国内外名校硕博、学科竞赛金牌获得者,以及有国家集训队成员背景的清北毕业的固定外聘教师!

强大的教练团队负责竞赛课程的授课、答疑和解题指导。“ 指导老师陪我们一同做练习题,找解题思路。帮助我们逐题梳理知识点、剖析难点,开展模拟考试,从流程磨合到策略优化,每一次演练都让我们积累了宝贵的经验”,回忆备赛期间的经历,罗开鑫同学这样说道。

打造竞赛“大苗圃”

广植拔尖创新人才培养“沃土”

这次获得省一的郭家行同学与化学竞赛的结缘,还要从他第一次走进理工附中化学高研实验室开始。

家行同学始终记得两年前的那个下午,他带着暑假自主完成的化学实验项目报告和被点燃的化学热情,第一次走进化学高研实验室,就此开启了高中化学的探索之旅。

两年来,他在化学高研实验室所做的科学探究,让他看清了自己认知的局限;为了弄懂实验中卡壳的原理,他主动啃起高等化学知识,就这样自然而然地踏上了竞赛之路。

今年9月教育大会上,海淀提出了要厚植成长“沃土”,激发人才“脱颖”,要做好拔尖创新人才基础教育阶段培养,早发现、早培育、早衔接,让更多有潜力的创新人才找到自己合适的赛道。

在这一点上,理工附中早早就做好了布局。

学校自2023年启动高研实验室项目,建成覆盖航空航天、人工智能、化学材料、生物技术、地球科学等11 个前沿领域的实验室集群。

近年来,学校先后与北京理工大学、中国科学院大学、中国科学院理化所、中国科学院心理研究所等高校和科研院所,以及ABB中国、科大讯飞等知名企业合作,协同构建大中贯通、产学研融合的拔尖创新人才培养新范式,为学生搭建了从兴趣培养到专业研究的完整成长通道。

此外,理工附中还针对不同学段,围绕学生成长立交桥,打造贯通培养的“英才书院”课程体系。同时学校还将利用集团化优势,打通直升通道,大力提升学生对基础学科、无人智能系统的学科兴趣,引导其设计思维、工程思维、批判性思维和全局思维的成长和创新意识。

如此一来,也为更多像家行一样有志趣、有潜力的同学搭桥铺路,帮助他们在竞赛这条赛道上“乘兴而来,兴满而归”,越走越远。“我们的责任,正是去发现、去引导、去点燃他们心中的星火,支持他们在追梦的道路上闪闪发光”,理工附中化学竞赛负责人乔老师如是说道。

据了解,理工附中目前正在重点引进竞赛教练,进一步优化竞赛培养机制,持续做大、做强竞赛“大苗圃”。

而在理工附中这片崇尚科学、追求卓越的沃土上,更炽热的种子也在同学们心中种下了。

正如郭家行同学说的,高中化学竞赛虽已落幕,但自己对化学的热忱从未降温。 “未来我会带着这份热忱,于化学世界中走向更深,更远。”

还有什么比这更重要呢?

文 | 京教君

素材来源 | 北京理工大学附属中学