丘成桐:刷题“刷”不出数学大师

◎ 科技日报记者 姜靖 陈磊

“无需高考,本硕博连读!”“初中生能直接上清华!”“直通清华的机会来啦!2026年数学领军计划即日启动,速看”……

清华大学2026年丘成桐数学科学领军人才培养计划(以下简称“数学领军计划”)招生简章一发布,类似的标题迅速登上各大网站。

为此,首位华人菲尔兹奖得主、清华大学求真书院院长、“数学领军计划”发起人丘成桐近日接受科技日报记者专访时澄清:“‘数学领军计划’的目标是在中国本土培养世界一流数学家,而不希望招收把数学当作跳板、只求升入名校的人。数学人才培养应回归做学问本身,不只为了高考、拿奖、当院士。”

为什么中国出了一大批奥数金牌得主,却无缘菲尔兹奖?在丘成桐看来,考奥数和做学问是两回事。“奥数考察的是解题技巧和速度,方法是别人给的,弄熟了再去答别人出的题目,而且奥数这些问题也不见得是大问题。但是,做学问是要走自己的路。只是跟着别人后面走,做不出大学问。”

“竞赛可以激发兴趣,但若只为金牌而学,将难以在后续研究中有所突破。”丘成桐认为,竞赛好比刚学会“爬”,“爬”得快不代表能“跑”。要想真正“跑”起来,追求真和美的热忱很重要。

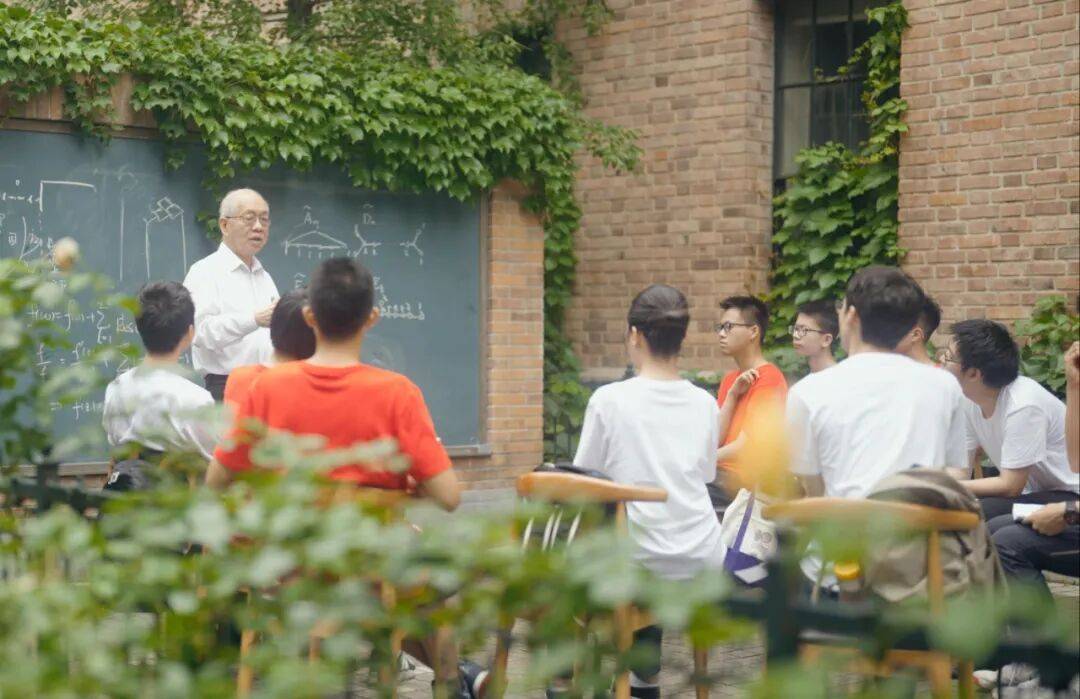

丘成桐与清华大学求真书院学生。图片来源:清华大学丘成桐数学科学中心

丘成桐指出,当前中国的应试教育过分强调解题技巧,大量刷题,却忽视了培养学生的思考能力。很多学生习惯性“萧规曹随”,遇到难题时,第一反应不是独立思考、研究问题的根本,而是先查资料,只是想着跟着前人的想法和方向走。“人工智能时代,计算能力已不再是人类优势,但创造性思维仍不可替代。数学教育更应注重培养学生的创造力。”他强调。

他认为,做习题与刷题有本质区别,前者是为了检验理解程度,就像测试机器性能一样;而刷题是明明已经会了,却要反复训练到条件反射的程度。“就像打乒乓球,要训练到看见一个球就很自然地打回去,根本不需要思考,而世界上没有不经过思考就能取得突破的学科。”

这种应试教育模式已蔓延到科研领域,甚至影响到科研评价。“应该鼓励学者回归学问本真,专注于挑战大问题,而不是为了通过评委的‘标准化考试’。”丘成桐指出,当前一些高校将“帽子”跟薪酬、住房挂钩,导致很多学者把拿“帽子”、当院士作为“第一志愿”,把大量精力放在包装申请材料上,疲于应付各种评选答辩,就像参加一场又一场“考试”。

“培养好的学者要顺其自然,不能揠苗助长。有的学校住房津贴高达千万元,在这种激励机制下,学者怎么可能安心做学问?”为此,丘成桐忧心忡忡。

来源:科技日报