全国高校各专业开设《大学语文》课?教育部这样答复

调查显示,全国93所高校的558个专业中,超过一半的专业未开设《大学语文》课程,尤其在理工科领域,这一比例更低。

去年,在十四届全国人大二次会议上,全国人大代表、广东海洋大学党委常委、副校长宁凌提出建议,希望教育部以正式通知或指导意见的形式,要求各高校在所有专业的培养计划中加入《大学语文》课程,实现不同类型的高校和学科全覆盖。

据南方日报报道,这一建议已得到教育部的回复。

宁凌指出,尽管许多高校将《大学语文》设为公共必修课,但与大学外语、体育等课程相比,其学分和课时明显较少,通常仅为2学分32课时,并集中在一个学期完成,这限制了课程内容的深度和教学效果。教育部回应称:

目前,在经济学、政治学等多个专业的国家标准中,已明确提出设置大学语文与写作、大学语文等相关课程,旨在提升学生的阅读、写作及语言表达能力。同时,相关意见也已印发,要求高等职业学校将语文类课程列为必修或限定选修课。

此外,教育部成立了高等学校中国语言文学类专业教学指导委员会,将大学语文教学纳入重点任务,开展研究、咨询、指导和服务等工作,同时支持高校组织大学语文相关的教研、培训和交流活动。

下一步,教育部将指导高校深化对大学语文教学重要性的认识,并组织专家调研,深入了解高校大学语文教学现状,推动教学改革的进一步深化。

通过调研,宁凌发现,不同高校、不同专业间的《大学语文》教学内容缺乏统一标准,体系不够规范。他还提到,部分任课教师的教学理念较为传统,存在教学方法创新不足、课程思政建设滞后以及评价标准不够科学等问题。

针对这些问题,宁凌建议,应规范《大学语文》教材和教学大纲,组织全国优秀教材编写团队,统一编写《大学语文》教材。同时,注重教学质量提升,成立专门的课程教研室,探索创新教学方法,优化教学模式。

教育部对此表示支持,鼓励高校编写大学语文相关教材,并认定《高职应用语文教程》等为首批“十四五”职业教育国家规划教材。未来,将继续支持高校加强大学语文课程和教材建设,提高教师教学能力,提升人才自主培养质量。

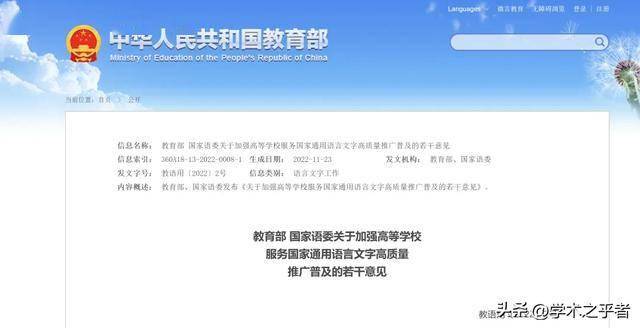

2022年,教育部与国家语委联合发布的《关于加强高等学校服务国家通用语言文字高质量推广普及的若干意见》中明确指出:学生应具备“一种能力两种意识”,即语言文字应用能力,以及自觉规范使用国家通用语言文字和传承弘扬中华优秀语言文化的意识。

高校需将这些要求纳入人才培养方案,明确语言文字应用能力的标准,并将其作为毕业要求之一。同时,支持高校开设大学语文、应用文写作、口语表达、经典诵读等语言文化相关课程。

对此,中青评论发文认为,除了关注是否开设课程外,“谁来教”和“怎么教”同样重要。以《大学汉语》为例,如果教师仅照本宣科,与通过热情激发学生对文字的兴趣,效果会有很大差异。

在大学阶段,比起单纯传授语言文字知识,更重要的是找到合适的引路人,点燃学生对文字的热爱。有了这种热爱,学生自然会形成自驱力,主动进行阅读与思考。