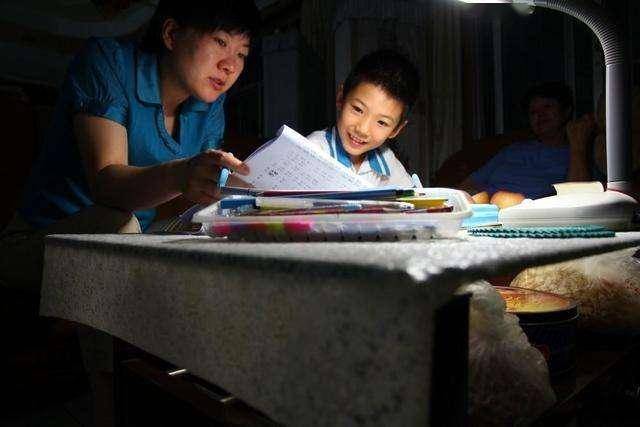

家长吐槽现在的教材知识多、难度大、课时少:专家太高估孩子们了

近年来,我国持续推进教育“减负”,并出台了一系列的政策和措施,但给人的印象就是,越减负,大家的教育负担越重,也越来越无所适从了。

这到底是怎么回事呢?

日前,一位家长在社交平台上发表了自己的看法。他认为,现在的孩子之所以课业负担沉重、教育“减负”越减越重,不是因为老师作业布置太多,问题在负责制定教育改革政策的专家以及编写教材的专家身上,他们太高估我们的孩子了。

这位家长摆出了自己的理由:

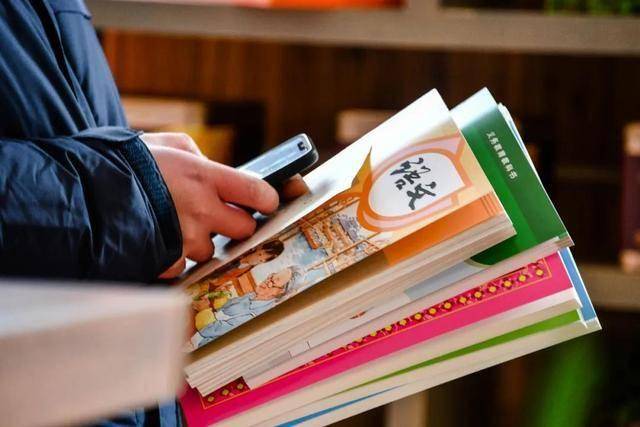

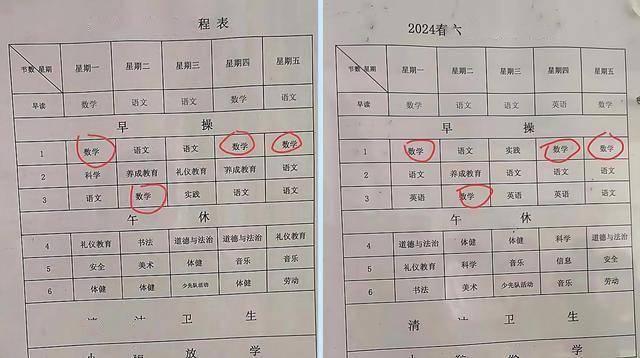

相比以前的课本,现在的教科书是越来越难了,不仅知识点多,学习难度还大。按理说,是需要更多的课时,孩子们才能学会、学好的,但是现在各种副科还越来越多,什么科学课、书法课、戏曲课、信息课……每一个科目还要求必须上,还有课间时间也延迟了。

结果就是,语文、数学、英语等文化科目的课时减少。以他孩子所在学校为例,小学二年级每周只有4节数学课、英语课只有2节,五六年级也大体如此。

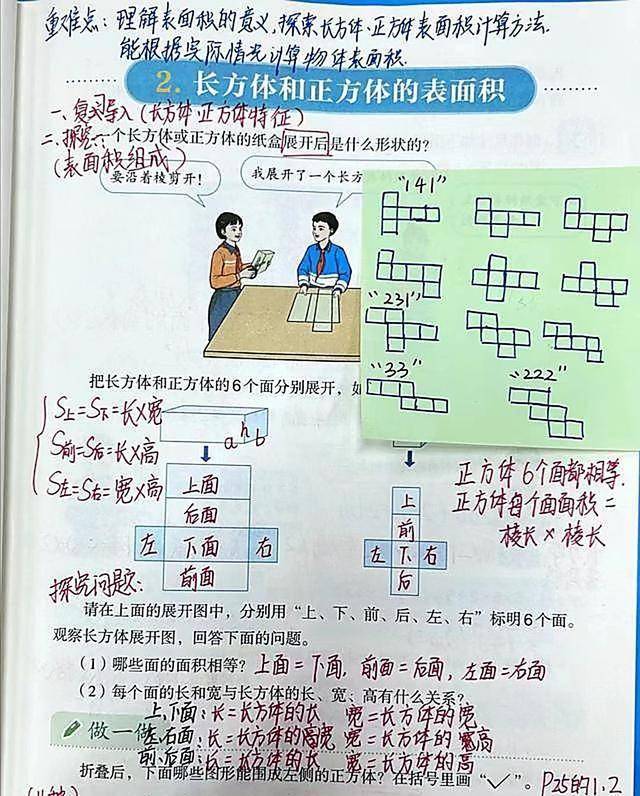

课时减少了,教学任务的知识点却在增加,学习难度也变大了。

为了赶进度,只好加快教学速度,不再所有知识点都一一详细讲解清楚,甚至好些知识点都是蜻蜓点水。然后再通过多布置作业来让学生去复习巩固,或者自己找资料学习,导致学生的课后作业负担增加。

家长呢,想辅导孩子做作业也无能为力,因为现在很多文字的拼读、书写方法都改变了,很多数学题目的解题方法和步骤也都跟以前不一样了,辅导做错了反而挨批,只好让孩子去补习班,家长的钱包又瘪了一圈。

还有,现在的考试难度也是远远高过课本的,老师仅仅把课本讲完是远远不够的。

这样一来,时间更紧了,上课时要讲得更快,布置更多作业,学生要买更多的教辅书,家长更需要给孩子报补习班……并且每一次教育“减负”的推进,反而让学校、老师、家长和学生更加无所适从,某种程度上增加了教育负担。

这位家长认为,一切的根源,是专家们尤其是编写教材的专家们太高估我们的孩子了,忽略了绝大多数孩子的学习能力是很有限的事实。

每个学期的课时都是相对固定且有限的,但是那些主持改革尤其是负责编写教材的专家们呢,却一直给知识点、学习难度、考试难度“加码”,同时还搞出各种“素质教育”改革,不断缩短文化科目的课时,结果就导致了大家的教育负担都越来越重了。

该家长的看法,引发了很多网友的共鸣,纷纷在评论区留言。

有网友表示,现在的教材确实内容多、内容深,教学课时还少,大部分学生根本学不透,想学会、学透就必须课后自己多刷题,或者上补习班。

有网友认为教考分离是问题,出题人不在一线,他们根本不知道一线的情况,也导致了教育负担加重。

有网友调侃专家都把孩子们都当神童、天才看了,却不知道大多数孩子都很普通,甚至很“笨”的。

有网友觉得没必要搞那么多副科,每周只上那么一节课,学生根本学不会,就算当时学会了,到下节课时差不多全忘了,等于白学。

……

不得不说,这位家长的看法还是挺有道理的,在现实中其提到的问题确实存在。

近年来,我国持续推进素质教育,孩子们要学的副科越来越多,并且教育部门还明确规定,必须保证课时,文化科目不得占用,加上体育课、课间的时间也在增加……

而每个学期的总课时几乎是固定不变的,新增加的副科课时,以及体育课、课间所增加的时间,又从哪里来呢?答案只能是缩减文化科目的课时。

可问题是,现在文化科目的知识点增加了,学习难度变大了,考试的难度也提高了,按道理来讲应该安排更多的课时才对,但现实是课时反而缩减了。

老师能怎么办?只能是加快授课速度,能略过的就略过,然后通过多布置作业的方式,让学生课后自己去消化、去巩固。这样一来,学生的课业负担反而加重了。

家长也面临类似的情况,现在的教材改变了这么多,很多教学方式和解题方法都跟以前不一样,已经无力辅导孩子的学习了,只能给孩子报补习班,并且是不得不给孩子报,教育负担也随之增加。

所以说,现在孩子们的课业负担之所以沉重,根源在于教育的目标要求本来就高了,属于“既要”、“又要”、“还要”。要求那么多,还那么高,教育负担怎么可能不重?怎么可能“减负”成功?

要想“减负”成功,还是应该实事求是,把目标放低一些,不要把所有孩子都当场“天才”、“神童”,也不要要求孩子们都十八般武艺样样精通,抓住重点,把主要的教育目标教好,让孩子们有足够的课余时间去做一些自己喜欢的事情,孩子们才会用属于自己的真正的“独门绝技”,这才是真正的因材施教,这才是真正的素质教育。