“连北大都在举办公务员模拟考试”,985名校正推着学生上岸

作者:香菇、李彤

一模、二模,高考结束整整6年后,李津没想到,这些词又回归自己的生活。

9月13日,周六早上8点40分,他抵达北京大学光华管理学院的大阶梯教室。穿着红马甲的监考人员正在现场为考生签到,大屏幕上展示着考后讲评群的二维码。

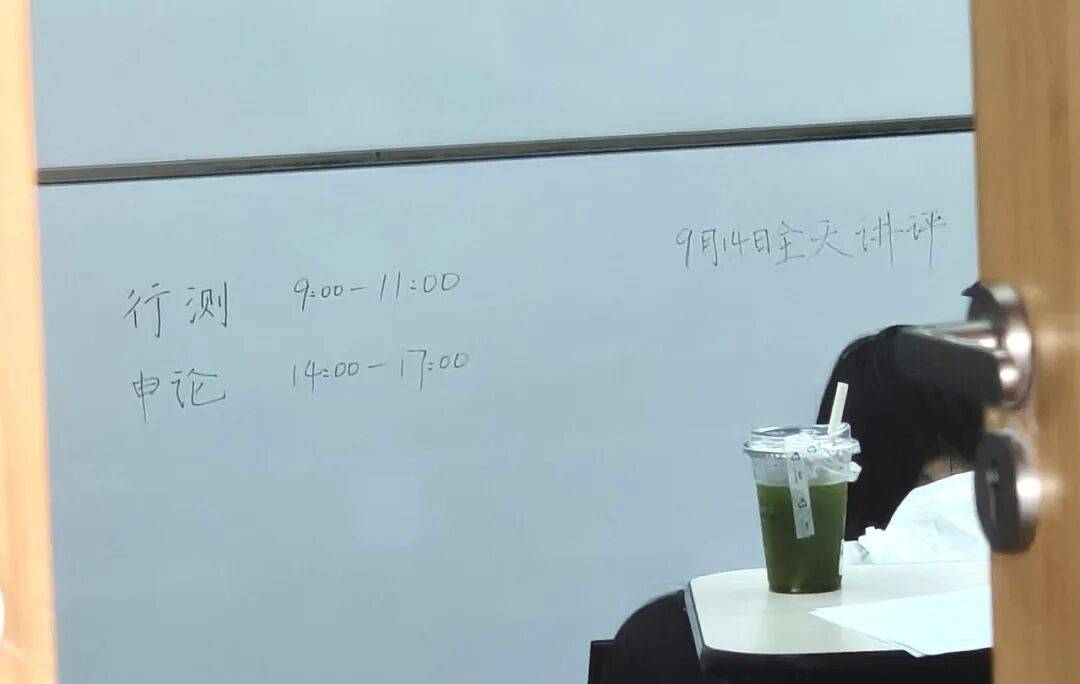

手机关机,隔位就座,考试于9点正式开始。上午2小时行政职业能力测验,下午3小时申论。

北大公考模考现 场(作者拍摄)

这是北京大学(以下简称北大)组织的公务员模拟考试,考试内容、时长和正式的公务员考试一致。数百名和李津一样在备战公考的同学参加了这场模拟考试。

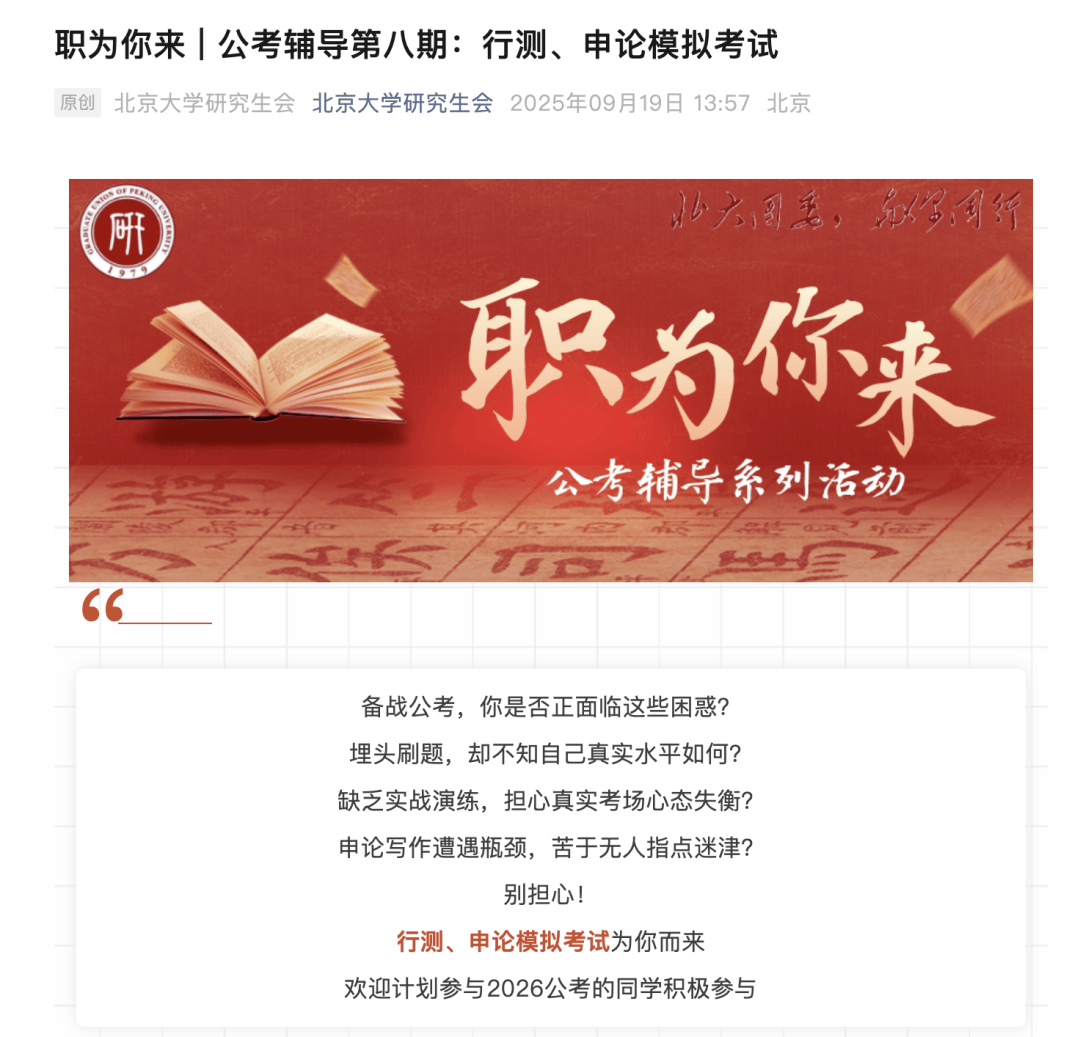

北大研究生会发布的公考模考通知(网上截图)

近几年,考研、留学退潮,考公卷起浪潮。名校生、留学生纷纷挺进体制内,面向公考人群的辅导与模拟考试走进高校。不仅仅是北大,许多大学都曾举办过或者正在举办公务员模拟考试,有些甚至办起大赛。

2024年,南京大学首届“政管杯”公务员面试模拟大赛举办。近日,广东财经大学举办的2025年公务员模拟考试大赛也引发网友关注和热议。

上岸,再度成为普遍的心愿。政策、学校、培训机构,似乎正在共同为学生编织一张以公考为中心的大网。

01

“很现实的商业行为”

李津依稀记得,自己是在某个就业群里看到模考报名通知的,其中提到“限额500人,根据报名情况随时截止。由于名额紧张,请毕业生协调时间,预留考试时间后再报名,避免造成名额浪费。”

这些模考的主办方多是高校的学生就业指导中心、研究生会等。

以北大的公务员模考为例,其属于北大“公考辅导系列”就业品牌活动,北大研究生会担任主办方之一。9月19日,北大研究生会微信公众号发布推文《公考辅导第八期:行测、申论模拟考试》。2024年,北大研究生会也曾开展6次线下模考。

《谢谢你温暖我》

其实,早在十几年前,公务员模拟考试已经进入大学校园。

根据网络资料,2008年11月,燕山大学文法学院举办了“华图杯”模拟公务员考试,由学院党委副书记担任模拟面试考官之一。在申论模拟环节中脱颖而出的25名考生,可以继续参加模拟面试。考官为考生提出建议,最后评选出一、二、三等奖。

2014年,长沙五校联合举办的第六届“中公杯”模拟考试大赛轰轰烈烈地展开,前后历时两个月,评选出一至三等奖。

江客曾经是中公教育的工作人员,辞职后创业,已经在公考辅导这条路上摸爬滚打了近十年。仅过去半个月,他跑了3所大学,讲了5场课。除了公考模考和体验课之外,他还提供企业面试和简历修改等方面的指导。

据他介绍,多年来公考模考主要流行在一本院校,近年来更多985大学加入这项业务,而且模考变得更频繁、更多样了。

例如,北大的公务员模拟考试不仅仅是一场模拟考试,而是涵盖“硬核模考卷、全真实战感、个性批改指导、即时精讲复盘”4个方面的公考备考全流程辅导,且全部免费。

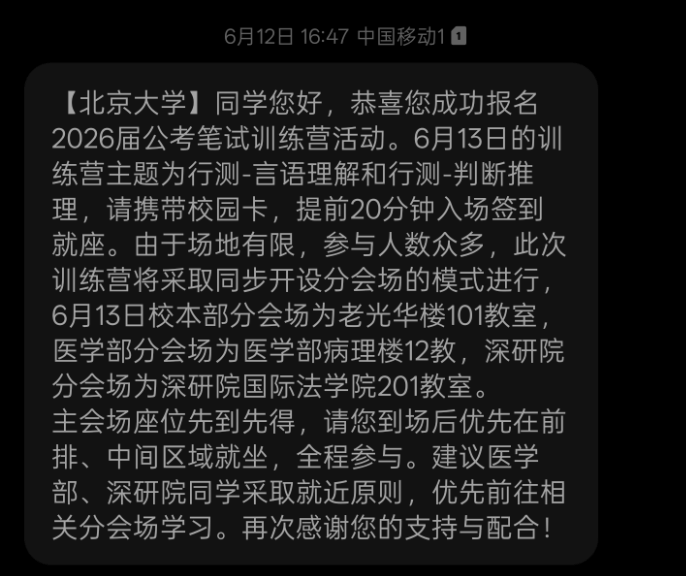

在6月的一模之前,李津参加了与模考配套的训练营课程,连着两个周末,上午、下午各上3小时课。对当时仍在起步阶段的他来说,这种“上课—模考—讲评”的模式,能帮助他快速了解公考、进入备考状态。

北大公考训练营通知(受访者供图)

大多数人对这种形式持肯定态度。广东财经大学举办的公务员模拟考试大赛引发关注后,网友纷纷评论:“这是学校的福利。”“为学生操碎了心。”“倒是一个不错的实战演练,也不得不说现在各行各业确实太卷了。”

这类模考还有一个共同点,多由公考培训机构与高校联合举办。

“有高校主动购买服务,但绝大多数情况下,公考机构给学生提供的服务是完全免费的。”江客说,高校需要加码就业指导,而公考培训机构则乐于用走进校园、提供公益服务的方式取代线上营销,促进成交,“这也是一个很现实的商业行为”。

武汉大学经济与管理学院在5月和粉笔教育联合举办了一场模考,参赛获奖者可以获得100元至500元不等的京东卡和粉笔教育的模考解析课、线上网课等奖品福利。行测考试结束后,考生有10分钟时间,将答案上传至粉笔APP——这提升了粉笔APP的下载量。

北大的二模讲评群里有将近200人,“A中公~苏老师”在群里发了一则广告。

广告图顶部是“申论能力提升院长班”的红白大字,左侧写着“限时优惠2980元”,右侧配了4张照片,是授课老师在清华大学、北京大学、中国人民大学和北京理工大学讲课时,台下坐满学生的场景。

02

海与岸不停转换

公考上岸并非第一次流行。市场经济潮起潮落,一代代中国人在下海与上岸之间转换。

不少人仍在怀念二十世纪八九十年代的下海浪潮,国家鼓励自主创业。当时流行一句口头禅:“十亿人民九亿商,还有一亿在观望。”

1992年,一个外企中层管理者能拿4000多元的月薪,当时上海市职工的月平均工资只有471元。据当时人事部统计,这一年,辞官下海者,约有12万人之多。

《繁花》

谁也未曾料到,2003年“非典”疫情袭来,社会生活一时间陷入停滞,第一波公考热出现,人们意识到稳定工作的重要性。华图教育联席总裁郑文照在接受媒体采访时回忆,华图教育与中公教育都是在这一时间进入公务员培训领域的。

第二波公考热潮出现在2009年前后。受2008年全球金融危机的余波影响,2009年国考报名人数首次超过百万,比2005年的25万报名人数翻了4倍,公考成为“千军万马过独木桥”的竞争。

2009年,最激烈的公务员岗位竞争比达1:691,巡考族们开始“南征北战”,买着最便宜的火车票,住着最廉价的小旅馆,到全国各地参加考试,相信公务员是“金饭碗,待遇高,清闲”。

韩剧《她的日与夜》

那年,一篇评论文章写道:“公考笼罩下的芸芸众生相,凸显着我们这个社会的激越、焦灼、彷徨、无奈……短短十多年光景,也许很多人已经遗忘了上世纪90年代初的那段激情岁月。”

那段激情岁月并未就此消散。

2015年,中国再次迎来下海浪潮,“大众创业、万众创新”与移动互联网兴起,加之国家部委的大部制改革限制了报考名额,考公经历了短暂的低潮。

“公务员离职下海”的新闻常出现在媒体报道中。2016年8月,《21世纪经济报道》发布的一篇文章梳理统计,2013年以来已有36位“一行三会”官员离职下海,转向银行、保险等金融机构任职。

而第三波公考热,则是2020年前后至今。

今年3月,河南、湖北、湖南、广东、陕西等23个省市举行了公务员笔试,大部分省份招录都有扩招。例如,河北省考计划招录10104人,相较于2024年扩招12.2%;云南共计招录7521人,扩招31.7%,招录人数是近5年的最大值。

华图教育统计的数据显示:“2025公务员联考扩招增幅超8%,23个省份共计划招录16.6万人,比去年增加12867人,此外,23个省份省考报名总人数超530万,根据往年实际参考数据推测,今年参加省考笔试人数或超过400万人。”

公考辅导机构培训现场(受访者供图)

海与岸、岸与岸,再次发生转换。

连涨8年后,2024年全国硕士研究生考试报名人数终于下降,不仅没有突破预期的500万,还减少了36万。而与此同时,国考的报考人数还在持续攀升,2024年国考报名总人数首次迈入300万大关,竞争最激烈的岗位,报录比高达3572:1。

对于“考研冷、考公热”的现象,江客分析:“经济已经转向了高质量发展,已经很难通过学历直接得到更好的收入。”体制内就业的稳定性吸引了更多年轻人,考公人数骤增。

在这样的变化下,公考辅导前所未有地深入高校。

03

“彼岸”一定美好吗?

刘苏苏本科就读于北大,目前是武汉大学(以下简称武大)研三的学生。现在,她把所有时间都押宝在公考上。

上岸的倒计时悬在眼前,她特地在7月就完成了毕业论文开题,好留出几个月的时间全力备考。“希望我能在明年3月前就上岸。”她苦笑,“要是没上岸,我明年这会儿可能真的在家啃老。”

日剧《高考灰姑娘》

熟悉刘苏苏的人听说她要考公,多少会愣一下。刘苏苏梦想像作家三毛一样漫游世界,期待着充满不确定性的生活,向往可以在经常出差的公司工作。她一直说“无论如何都不考公”。

但读研以后,家庭变故、健康问题让她愈发疲惫,失眠成为家常便饭,“根本做不到天南海北地刷实习”。几乎空白的简历,投出去没有竞争力。两年前,她向家人宣布,准备参加公考。

找个体制内的工作,在她看来意味着能在稳定的环境里拥有一些休息的空间,“先养活自己,然后能在空闲时间养猫、溜达”。

像刘苏苏这样“不像是会考公的”考公人,越来越多。

2020年毕业那年,晓雯入职一家私企,虽然薪资可观,但加班成了常态,“最晚的一次加班到凌晨两点”。频繁的加班和工作的高要求也让她承受着巨大的精神压力。

《装腔启示录》

大厂裁员、35岁中年危机等新闻频频传来,晓雯开始意识到自己渴望一份稳定且能够长远发展的工作,哪怕赚的不多,至少能拥有双休日做些自己喜欢的事。

于是,她辞去工作,为了上岸考试3年。

体制外就业环境的不确定性与高压越来越超出年轻人的负荷,稳定、安全成为更多人的首要考虑。

对于普遍化的上岸思维,北京师范大学心理学系教授王芳则有自己的看法:“人们对所谓的‘彼岸’灌注了过多美好的想象,好像只要这个目标达成,舒适、安定、成功等都会随之而来。

《故乡,别来无恙》

有些人拼尽全力上岸,好像只是为了躺平和摆烂。也有些人上岸后失望地发现,岸上并没有想象中的风光和美景,也没有期待中的闲适和平静,甚至自己根本就不适合。”

04

上岸之后还有岸

“高考反复出现在噩梦中”的叙事,正在被“高考反复在人生中重演”取代。

刘苏苏大四时,为了保研,投了七八个院校,写陈述书、要推荐信、笔试、面试,从六月鏖战到十月,最后保送至武大。

通话这天,她做了3套行测模考题。电话里,她不停地盘算着每套题、每个题型的做题时间、分数,在做题软件的模拟考试中能打败多少人,语速快且焦虑。

她已经淡忘了第一次得知“公考还有一模二模”时的震惊。

日剧《御上老师》

郑岳对此甚至没有一点震惊。

北大硕士毕业的郑岳没有参加过高考,被保送上哈尔滨工业大学。本科毕业那年,他白天准备考研,晚上准备公考,还参加了哈工大的国考模考。2024年,他以“高考强度”为公考准备了小半年,每天雷打不动地计时,刷卷子、听课、读杂志、复习、总结,把国考和所有能参加的选调考试都考了个遍,最后如愿上岸,回到家乡。

“我已经见识过了高考模拟、考研模拟、雅思模拟,震惊的点是啥?”各种考试都能对标高考进行准备,这在郑岳看来已经是再正常不过的事。

赛道之后还有赛道,上岸之后还有岸。在一个接一个的“重要节点”上,用备考迎接洗牌,很少有人能例外。

韩剧《善意的竞争》

王芳对于上岸的执念表达过担忧:“当环境中某种单一目标的价值压倒性地高过了其他所有目标,人们就会不顾一切地想要得到它,而普通人可用的资源有限,自己就成了那个可得性最高的手段,于是把自己打造成一个完美的工具,特别是考试机器。”

为了实现上岸目标,身体和情绪可以被牺牲。失眠、焦虑,成了备考人的通病。晓雯回忆起自己准备面试的半个多月,“成宿成宿地睡不着觉”,开了几次中药也不见效果,才意识到“良药难医心”。

失去的还有人际关系。不少人为了考公考编卸载游戏和娱乐软件,拒绝朋友的游玩邀请。

韩剧《低谷医生》

刘苏苏已经参加了一场模考,下周还要参加面向武大学生的国考模考。她希望通过模考的阅卷和排名,了解自己在同校考生中的实力水平,这将影响到她填报志愿岗位的策略。

李津还没有完全放弃给大厂投递简历,他一边海投、面试、实习,一边准备公考。参加完北大的公考一模、二模后,他常常怀疑,自己是否真的适合公考,能不能考得过别人?

“不要以上岸与否来评价自己和他人的价值。”王芳提醒,“上岸未必高人一等,还在海里也未必是失败者,允许自己和别人走弯路,弯路并不等于错路,没到人生终点那一刻,谁也不知道下一步会发生什么。生命是一个过程,人生或许没有岸,也不总在海里,它没有所谓应该的样子,它唯一的样子就是你的样子。”

(李津、刘苏苏、郑岳、江客、晓雯均为化名)

本文经授权转载自Vista看天下,