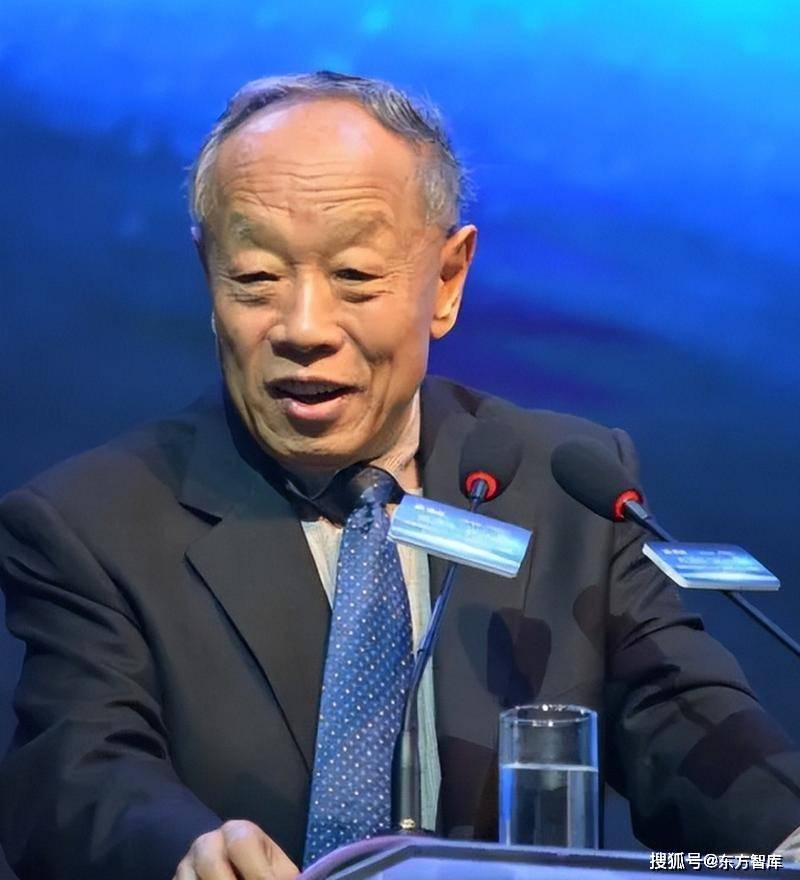

李肇星部长:诗人外交家|专家演讲邀请

一、演讲风格:融外交智慧与人文情怀于一体

李肇星被誉为“诗人外交家”,其演讲以幽默风趣、深入浅出为核心特色。他擅长将复杂的外交案例转化为生动的故事,例如通过追回海外退税后悄然落泪的往事,诠释“平凡岗位中的爱国担当”;以在法国一战华工墓前“对不起,我来晚了”的真情流露,传递“祖国永不遗忘儿女”的信念。这些真实经历与朴实语言相融合,形成独特的感染力,使学生从情感共鸣中理解家国情怀的深刻内涵。

二、学生启示:构建多维成长坐标

深化爱国根基

李肇星提出“祖国唯一”的理念,强调爱国是立身之本。他结合驻外经历,以“身体与胳膊”比喻领土主权,引导学生理解国家统一的必然性;通过对比国际秩序中中国的和平发展道路,阐明民族自信的根源在于文化传承与独立自主的外交品格。

锚定人生志向

他呼吁青年将个人理想融入国家发展,分享自己从山东农村少年到外交使节的成长历程,揭示“挫折是理想的试金石”。针对学生迷茫,他提出“三步定位法”:扎根人民需求、对标时代命题、践行实干报国,例如参与国际减贫合作或环保创新项目,让小行动汇入大事业。

锻造终身学习力

“在知识面前,我永远是学生”——李肇星以自身为例,讲述任外交部长期间仍坚持跨学科学习,旁听北大历史、地质课程的经历。他提出“学习三法则”:向历史求智慧(如研读《钢铁是怎样炼成的》)、向人民求真知(调研基层民生)、向全球拓视野(关注人类命运共同体议题),以此构建应对复杂世界的思维框架。

拓展国际胜任力

基于五十年外交实践,他剖析中国从“规则接受者”到“秩序共建者”的转型。鼓励学生掌握“双视角思维”:既要用“望远镜”洞察全球趋势(如数字经济规则重构),也要用“显微镜”解析本土优势(如中医药国际标准化),在文明互鉴中讲好中国故事。

三、教育价值:重塑德育实践范式

创新教育载体

其演讲突破课堂边界,将芷江和平论坛的诗作“大道无遮挡,乏善自作茧”、联合国驳斥美国代表的交锋案例等转化为“沉浸式德育素材”,使抽象爱国理论具象为可触可感的民族记忆。

激活主体自觉

“眼泪比掌声更珍贵”——李肇星通过情感共鸣触发行为内化。衡卓精英中学学生反馈称,其讲述驻外大使守护奥运火炬三个月未归的事迹,激发了他们组建“一带一路”青年志愿团的行动,印证了“从感动到行动”的教育转化路径。

贯通素养培育

他主张“爱国教育即全人教育”:在电子科大的讲座中,既强调科技报国(如芯片攻关),也引用清华体育名言“每天锻炼一小时,健康工作五十年”,倡导体魄与人格并重,塑造“知行合一、身心共健”的成长范式。

东方智库®,致力于邀请全球最顶尖的思想家,提供经济学家邀请、诺贝尔奖获得者邀请、诺奖邀请、院士邀请、商界领袖邀请、科学家邀请、峰会论坛嘉宾邀请、创业者、投资人及畅销书作家的演讲、培训业务。使每场教育培训班、会议、大讲堂都能与行业最顶尖的嘉宾学习。