福耀科大 “开学第一课” 火了!上完这堂课,我感觉大学四年白读了

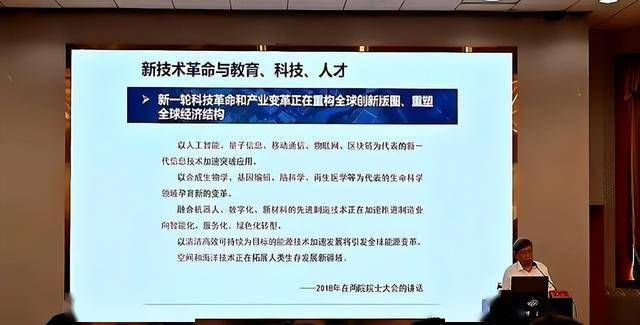

都说“学校越好、开学越早”,从8月下旬到9月份,不少高校都陆续开学了,福耀科技大学也不例外,这所由福耀玻璃创始人曹德旺投资创办的应用型本科院校,今年是第一年招生,但数据却是格外的漂亮。

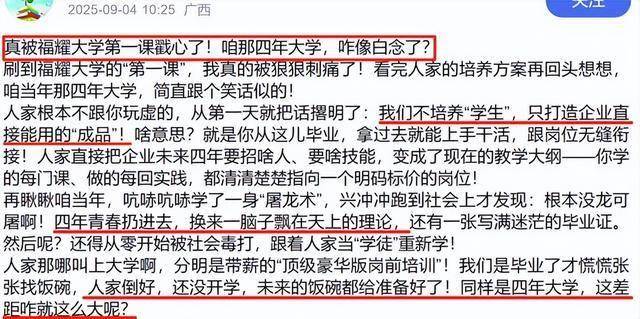

不仅吸引了不少600多分的高分学子,甚至录取结果比一般的985大学还要出彩,有本校学生在网上晒出了福耀科技大学的开学“第一节课”,照片和视频随之走红,却意外刺痛了不少名校毕业生纷纷发出感慨:“感觉自己大学四年,算是白读了。”

那么,福耀科大究竟凭什么如此 “刚”?

答案其实很简单,就两个字:实用。

福耀科技大学摒弃了传统高校按学科逻辑排课的陈旧模式,直接将未来四年企业的人才需求,精准拆解并转化为详细的教学大纲。在这里,学生学什么,并非由教授说了算,而是由市场需求来定。每一门课程,都紧密对应着一个具体的岗位技能;每一次实训,都高度模拟真实的工作场景。从入学的第一天起,学生便清晰地知晓自己毕业那天将要从事的工作,这种透明度,就如同 “剧本杀” 开局便直接拿到了完整剧本一般。

更令人惊叹的是,福耀科大实践课的占比超过了 50%。当其他高校的大学生在图书馆中埋头苦读时,福耀科大的学子们却在企业的生产一线摸爬滚打。校企合作在福耀科大绝非走过场,学生们真刀真枪地走进生产线、加入项目组。当别人还在学习 “理论物理” 时,他们已经在熟练调试设备;当别人还在死记硬背 “管理学原理” 时,他们已经在带领团队冲锋陷阵,实战项目。

不仅如此,学校还大力推行 “1+X” 证书制度,即学历证书加上多个职业技能证书。毕业时,其他学生拿着一张文凭,而福耀科大的学生则手握一沓证书,涵盖编程、焊接、项目管理、智能制造等多个领域,这些证书无一不是企业 HR 眼中的 “硬通货”。与其说这是在读书,不如说是一场精心筹备的 “岗前集训”。

在师资方面,福耀科大同样进行了大胆的创新和颠覆。大量企业一线的技术骨干、工程师直接走上讲台,成为了 “双师型” 教师。这些老师从不照本宣科地讲解 PPT,而是分享 “上次产线出了什么问题,我们是如何解决的”。课堂不再是传统意义上的听讲,而是一场场紧张刺激的解案过程。学生们学到的不是书本上的 “应该怎样”,而是现实工作中的 “实际怎么干”。

反观传统名校,四年的大学生活,课程表被高数、思政、通识课排得满满当当,而专业课却仅仅停留在理论层面,浮于表面。实验课呢?大多也只是 “照着说明书按按钮”,机械地验证一个已知的结果。学生毕业时,看似构建起了完整的知识体系,但实际的技能包却空空如也。入职第一天,当老板询问:“Excel 数据透视表会用吗?” 得到的回答往往是:“这…… 我们没学过。” 难怪有网友自嘲道:“我 985 毕业,入职后还得参加三个月的培训,才学会基本办公软件的操作。”

更让人痛心的是,不少名校的课程设置,十年如一日,教材陈旧得仿佛穿越回了上个世纪。在 AI 技术日新月异,都已经进化到 GPT-5 的今天,课堂上却还在讲解 “计算机基础操作” 这样的过时内容。福耀科大的横空出世,犹如一记重锤,狠狠地砸醒了人们对于 “学历即能力” 的错误认知。它用实际行动向世人宣告:教育的真正价值,不在于你积累了多少理论知识,而在于你究竟能解决多少实际问题。

而这,恰恰戳中了当前高等教育的致命软肋 —— 学用脱节。我们培养出了太多 “理论上的巨人,实践中的矮子”。学生们耗费四年的宝贵时光,精心构建起一座看似精美的知识城堡,然而当他们走出校门,却惊觉社会所需要的,不过是一把能够实实在在干活的 “扳手”。福耀科大不追求建造虚幻的城堡,它只专注于打造实用的工具,而且是那种即插即用、上岗就能熟练拧螺丝的实用工具。

也正因如此,福耀科大吸引了众多高分考生的热烈追捧。许多考出 600 多分优异成绩的学生,毅然决然地放弃了传统 985 高校的橄榄枝,转而选择了这所刚刚诞生的民办院校。他们所看重的,并非所谓的 “名校光环”,而是实实在在的 “就业保障”。在如今竞争激烈的就业寒冬里,他们清醒地认识到,一张看似闪闪发光的名校文凭,或许还比不上一个实打实的职业技能证书来得管用。

福耀科大或许不是完美的答案,但它提出了一个尖锐的问题:大学,到底是培养“读书人”,还是培养“能干活的人”?

答案,早已写在毕业生的简历和老板的评价里。

看完福耀科大的“第一课”,有人感慨“大学白读了”,有人沉默,有人反思。

但更多人开始明白:真正的教育,不该让学生毕业后才,开始“重新学习”。它应该像一把钥匙,在校门打开的那一刻,就能直接插进社会的锁孔,咔哒一声——门,开了。