第4202季【陈健专栏】器之三:其他文类的中考考情分析及2020、2021年真题题型解读

器之三其他文类的中考考情分析及2020、2021年真题题型解读

文/陈健

一、写景抒情散文的中考考情分析

中考现代写景抒情散文阅读的考查主要集中于托物言志散文和民俗文化散文两大类。盘点2004-2024近20年中考真题,包括2005年《北京的小胡同》、2006年《西皮流水》、2008年《乡间的庙会》、2009年《又临黄河岸》、2012年《白梅无价》、2013年《洞茶》、2014年《又到麦浪翻滚时》、2016年《沙枣》、2017年《与一株蒲公英的默契》、2018年《信天游》、2019年《天上梯田听古歌》、2020年《抬头看见花》。

托物言志散文的概括详见前面的“道”系列,这里单独做一下民俗文化散文的归纳总结。民俗文化散文的情感比较复杂,已超越简单地对祖国大好河山的喜爱与赞美之情,更多上升到作者对自然的观察和思考,体会人与自然的关系以及作者对人生、社会、历史、生命的哲理感悟。因为现代社会节奏加快、人心浮躁,需要唤醒人们对风景所代表的诗意生活、人间烟火气的向往和回归。

以《黄河口的威风锣鼓》和《瓦》为例,作者情感分属民俗文化散文的两大类:前者以正面的热爱、赞美为主;后者属于“怀旧/缅怀”文类,正因为文中描写的景物在现实生活中已经式微或消亡,所以作者的主体情感中还有遗憾、惋惜、感伤、怀恋等。

这是这类散文在情感方面的主要特点,可根据文章关键语句来判断。

无论民俗文化现象为何,都必须抓住描写对象的特点来探究其精神内涵。

这是这类散文在文本内容方面的主要特点,要充分利用文中的相关词句进行提炼概括。

为了强化对这种特点的表现,作者都会运用各种技法,常见的就是综合运用多种修辞手法、感官角度、描写顺序、写作手法等,一定要举文中具体的例句来证明。

(取材于张金凤的同名文章,因页面篇幅有限,原文从略)

18.文章写了很多“花”。这些“花”既指自然界的鲜花,如长寿梅、玉兰花:也指①如纸花、木花:还指②,如女性好友、微笑的小女孩、进城务工的夫妇。(3分)

【答案示例】①人们创造出来的花 ②有像花一样美丽心灵的人们

【18题详解】(网络内容)

本题考查内容分析。

第一空,从题干中可以看出该空处的内容应与“自然界的鲜花”相对应。结合“攒下些鲜花、礼品盒包装纸,都那么新、那么鲜艳,不如做成花儿,叫它们再开一次”可知,“纸花、木花”都是人们创造出来的花。

第二空,从“如”后面提到的都是创造假花的人可知此处要一个表达“……的人”的短语。结合“那个往树上绑花的老人似乎也成了一朵花”“所以,她现在也想做一枝花,开在严寒的冬天里,把别人心里的冰融化”等句子可知,“女性好友、微笑的小孩、进城务工的夫妇”指的是有像花一样美丽心灵的人们。

我的备注:本题将“一词多义”和整体感知相结合,既让学生迅速提取“花”的比喻义、引申义,又能大致梳理全文的整体内容。同时题目本身也有考查审题的能力,让学生填的不是各种具体的花,而是对“花”的多重含义的分类和高度概括。

19.文中动词的运用生动传神,请从三处画线句加点的动词中任选一个,结合上下文,简要分析其妙处。(3分)

【答案示例】①“撞”运用了拟人的手法,将春天人格化,一个“撞”字极富动感地写出了春天到来时的情景,体现出人们对于春天的喜爱,以及带来春意的花开后人们的欢欣愉悦。

②“探”运用了拟人的手法,赋予了玉兰花人的动作,“探”字写出了玉兰花仿佛主动地从窗外进入到窗内的形态,更带给病中的人希望和喜悦,体现出花带来了生命的希望。

③“栽”字原来应该指真正的植物,这里用来形容老人自制的花,是将假花当成了真花,因为老人是在“无花”的生活中用乐观积极的心态创造出了属于自己的花,这样写更加能够体现老人对于花,对于生活的热爱。

【19题详解】(网络内容)

本题考查词语赏析。注意是否使用了修辞等表现手法,并指出该句的含义,在该段中及在文章中想要作者表达的情感。 第一处,手法上,“撞”是人的行为,这里用在春天上,把春天拟人化,是拟人修辞。分析词语,“撞”是动词,极富动感,这里生动写出春天到来的突然、力道之猛,表现了人们对于春天到来的惊喜和愉悦,对春天的喜爱之情。

第二处,手法上,“探”是探头的意思,是人性化的行为,用在玉兰花身上,把玉兰花拟人化,是拟人修辞。分析词语,这里指玉兰花主动把自己的花探进窗框,结合“像画一样美好”可知,这里写出了生病友人当时的愉悦的心情,进而写出了这主动探进头的花给生病的友人带来了生命的希望。

第三处,“栽”的本义是栽种的意思,这里指老人把自己制造的假花插在窗台上长满孔洞的皱麻石上。这里指在老人眼里,这原来没有生命的假花是有生命的真花,老人在欣赏这些花的美,表现了老人一种积极乐观的心态,对于生活的热爱。

我的备注:本题开始尝试多个词的表达效果的赏析,而且既有修辞角度也有用词角度,三选一的要求还是降低了难度,与当年的疫情背景有关,同时第三个词的分析其实是从词义理解角度来答的,也就是先解释词义,再分析作用。所有答案一律没有涉及到作者情感这一层面,只明确了文中人物的特点和情感。也许是为了与下一题区分,但学生答题时还是本着“宁滥勿缺”原则要答全。

20.纸花、木花不是自然界中真实的花,文章为什么要写这些花?请结合最后一段的相关内容谈谈你的理解。(4分)

【答案示例】本文由“长寿梅”开始写起,不仅写了自然界中的花,也写了人们创造出来的花,这些花都能够带给人们希望和幸福,写纸花、木花是为了写创造纸花和木花的人们,赞美了他们乐观的人生态度、智慧的双手和纯洁美好如花的心灵。

【20题详解】(网络内容)

本题考查内容和主旨。

结合“在没有花开的时节,乐观的人们从不等待,他们用自己的双手和智慧,用纯洁而向美的心灵去创造,让寒冬开花,让枯枝开花,让石头开花……”“现在想来,那些生动的色彩是他为自己制造的阳光和火焰,他用来温暖、照耀自己。当他被病痛折磨的时候,他从苦闷里抬起头的刹那,看见的是鲜艳的花,是人人期待的春天”等句子可知,环卫工夫妇和孤寡老人制造假花的目的是为了给自己和他人带来希望和幸福。

结合“那个往树上绑花的老人似乎也成了一朵花,她和那些花儿像一轮月亮,照着我和更多的人的梦”可知,写这些假花给人们带来希望和幸福,是为了进一步写出这些制造假花人们的美好形象,赞美了他们乐观的人生态度、智慧的双手和纯洁美好如花的心灵。

三、小说的中考考情分析我的备注:本题的题干与答案有矛盾。根据答案要结合全文内容尤其是第18题内容来作答,而题干只让结合最后一段的相关内容,如果单纯按题干要求是答不出标准答案的。所以还是按照我们常规的答题方法,无论最后一题怎么问,我们一定要重新概括全文的主体内容,可适当利用第一小题的题干或答案,再落到“赞美”等主旨情感。

既然它明确了最后一段,那学生就要对本段的关键语句有足够的敏感度:“乐观的人们从不等待,他们用自己的双手和智慧,用纯洁而向美的心灵去创造。”从中提炼重点名词和形容词作为答案要点。而且“美的心灵”再次呼应第18题第三空,是全文重中之重。

基于疫情时期,本文强调即便身处隔离或其他困境,也要用发现美、创造美的心态去调整适应,对学生心灵的疗愈功能可见一斑。因为文字难度和题目难度均创新低,即便这是一篇融合了咏物抒怀和写人叙事的散文,也不具备认识逐渐深入的特征,只是在结尾卒章显志,与其他历年中考记叙性文本不太一样,但也可见命题者当时的用心良苦。

中考比较典型的现代小说阅读有2011年《鞋》和2015年《超级智能住宅》。2011年的考查其实与写人叙事散文并无不同,主要还是侧重情节概括、人物特点分析,也包括年轻人的心路历程和对修鞋人的认识深化过程。2015年在局部精读中考查了小说对话的作用,但参考答案也并未上升到我们之前分析的高度(详见“道”系列),还是比较简单地结合上下文语境来理解情节发展。

四、中考真题题型解读及应对建议棋王/棋义(2021)

(取材于风疏的文章,因页面篇幅有限,原文从略)

17.文章写了“我”跟父亲下棋的往事以及其中的人生感悟:儿时下棋,①,让“我”懂得守信的处世之道;高考失利,父亲以小“卒”为喻激励“我”,让“我”明白了___②___的道理;父亲生病后,③,是因为“我”领悟到棋中更有“义”。(3分)

答案示例:①父亲不许“我”悔棋 ②面对挫折决不退缩 ③“我”故意让父亲赢棋(共3分。共3空,每空1分)

18.如果要在第⑦段画线句的括号内再补充一个词,你会填写什么词?请结合文章内容简要说明理由。(3分)

答案示例:敬佩 病中的父亲记忆力衰退了,却始终不忘棋道,让“我”由衷敬佩。(共3分。选词恰当,1分;解释合理,2分)

19.请从“棋义”和“棋王”中选择一个作本文的题目,并结合文章内容说明理由。(4分)

答案示例一:选“棋义”。父亲教“我”下棋,更教“我”做人之道,教育“我”成长,这是父亲对“我”的“义”;为了帮父亲康复,“我”故意让棋,这是“我”对父亲的“义”。以“棋义”为题,点明了文章主旨。

答案示例二:选“棋王”。父亲不仅棋艺高超,更深明棋中蕴含的道理,并用这些道理教育“我”成长;而“我”后来以“义”报答父亲也正是父亲教育“我”的成果。父亲堪称“棋王”,以此为题突出了父亲的形象,表意含蓄,令人回味。(共4分。结合内容,2分;说明,2分)

五、文言文阅读的中考考情分析我的备注:2021年的题型和文本都属于比较传统的类型,既可以理解为小说,也可以理解为回忆性写人叙事散文。围绕整体感知、局部精读、主旨理解三方面展开命题,难度较低。通过回忆昔人往事,我对父亲的认识和对下棋所传达的义理都愈发深入,符合中考记叙性文本的本质特征。

古代写景抒情散文:中考的难度相对于我们课上所学而言,应该说有较大落差。

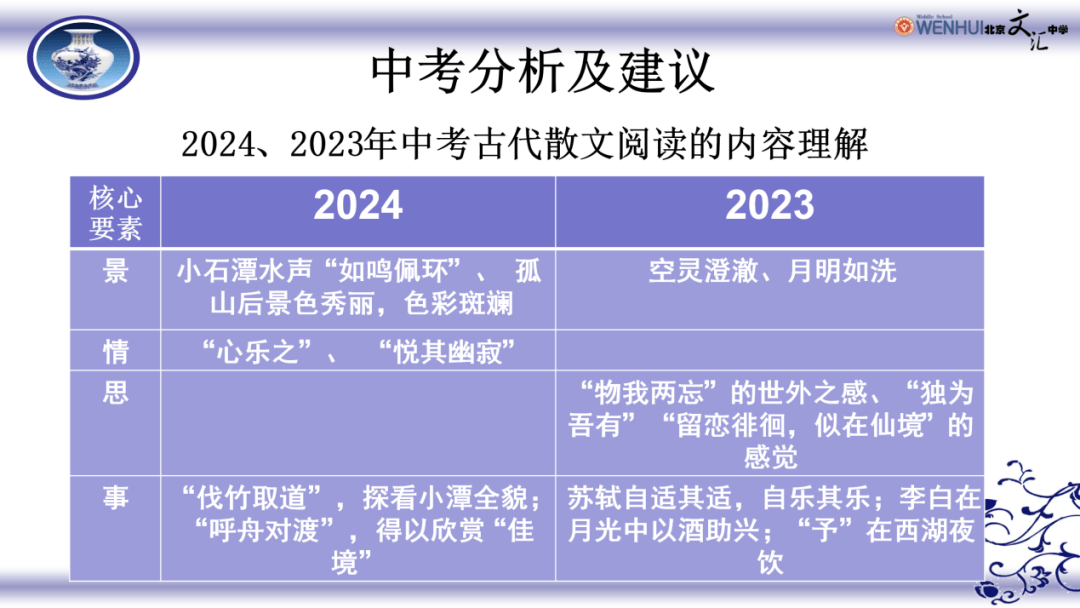

它更多还是考查通识教育而非专业或者说学术能力。以2024、2023年中考古代写景抒情散文阅读为例,单就最后的内容理解题目而言,有“景”(小石潭水声“如鸣佩环”、 孤山后景色秀丽,色彩斑斓)(空灵澄澈、月明如洗)、“情”(“心乐之”、 “悦其幽寂”)、“思”(“物我两忘”的世外之感、“独为吾有”“留恋徘徊,似在仙境”的感觉)、“事”(“伐竹取道”,探看小潭全貌;“呼舟对渡”,得以欣赏“佳境”)(苏轼自适其适,自乐其乐;李白在月光中以酒助兴;“予”在西湖夜饮)这几重要素的梳理。而“道”系列中提到的“意”(意境)“理”(哲理)等要素并未涉及。

古代写人叙事类文本阅读的应对建议

《<世说新语>二则》作为统编教材中写人类古文的开篇,需要从人物(人名)入手,关注言行举止(语言、动作描写),进而概括故事情节(干了什么事、表达什么观点)、人物形象(性格特点)和作者意图(赞赏什么)。以后要学的史传文学等古文也是这样的阅读路径。

如果中考古文阅读考教材中的史传文学作品、诸子写人散文或古小说文本,单就内容理解题型而言,不管是否与课外古文材料作比较阅读,都要抓住所考查人物的言行细节来作答。也就是在省略主语的前提下,首先准确判定哪些语句的主语是考查人物,然后再结合注释理解此人的语言动作(心理),梳理他到底做了哪些事、有哪些观点,再根据题干已知信息缩小范围,由前后文提示确定到底要选哪个才是最佳答案。

下期预告

本来打算结合前几期对近些年中考真题的分析,复盘总结中考文学作品阅读板块的底层逻辑,并对2025年中考真题做题型解读。但现在有要求,不能在网上发有关最新中考的内容。所以接下来还是延续以往“术”的系列,介绍八上一单元的整体规划设计和重点课文解读。

个人简介

陈健,北京师范大学文学院硕士毕业,北京市第四中学语文教师。合作出版专著《如何阅读<悲惨世界>》,论文发表、获奖数十篇。秉承王君老师的“热爱生活,超越自我”,以“修炼一颗好的心”为终生奋斗目标。