3所C9落榜,4所985上榜!2025国家一流本科课程排名出炉

2025年全国高校一流本科专业排名的发布,为高等教育质量评价提供了具象化标尺,其价值远超简单的名次排序。

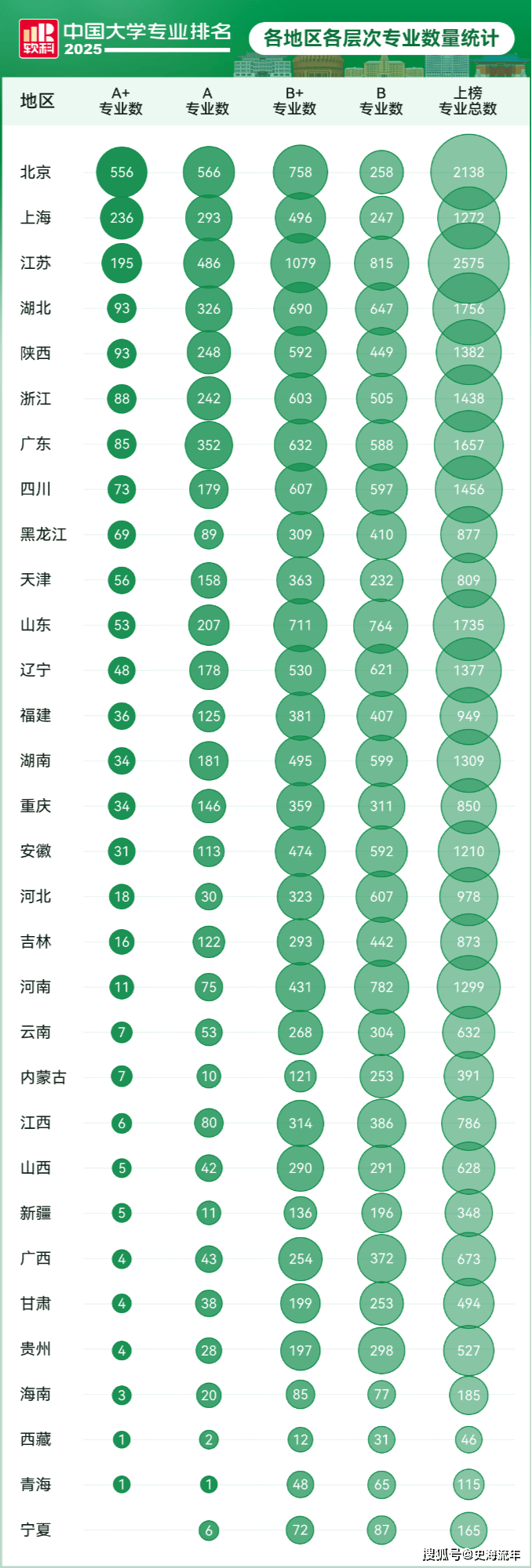

作为覆盖836个专业、93个专业类的权威评价体系,该排名以A+专业(全国前2%或前2名)为核心指标,既展现了高校专业建设的“高峰”水平,又通过上榜专业数量反映“高原”厚度,更以A+专业精度揭示教育质量的均衡性。

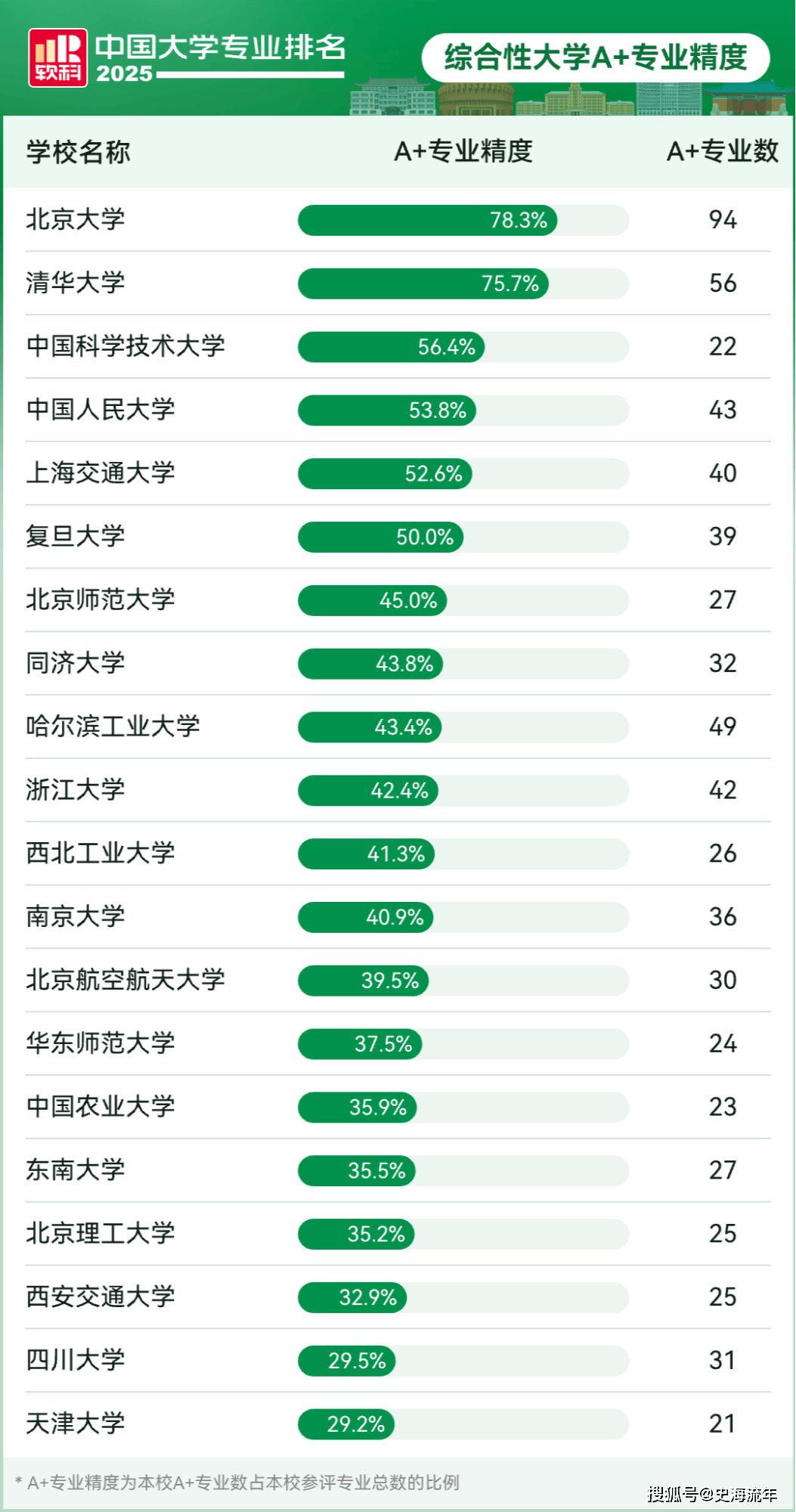

对考生而言,排名破解了专业选择的信息壁垒,如北京大学94个A+专业、清华大学56个A+专业的优势分布,为志愿填报提供了精准参考。

对高校而言,排名构建了横向对比的坐标系,推动形成“比学赶超”的建设氛围;对社会而言,其量化数据让公众得以直观感知高等教育与国家战略需求的衔接程度,比如“双一流”高校A+专业占比超80%的格局,印证了顶尖高校对核心领域人才培养的支撑作用。

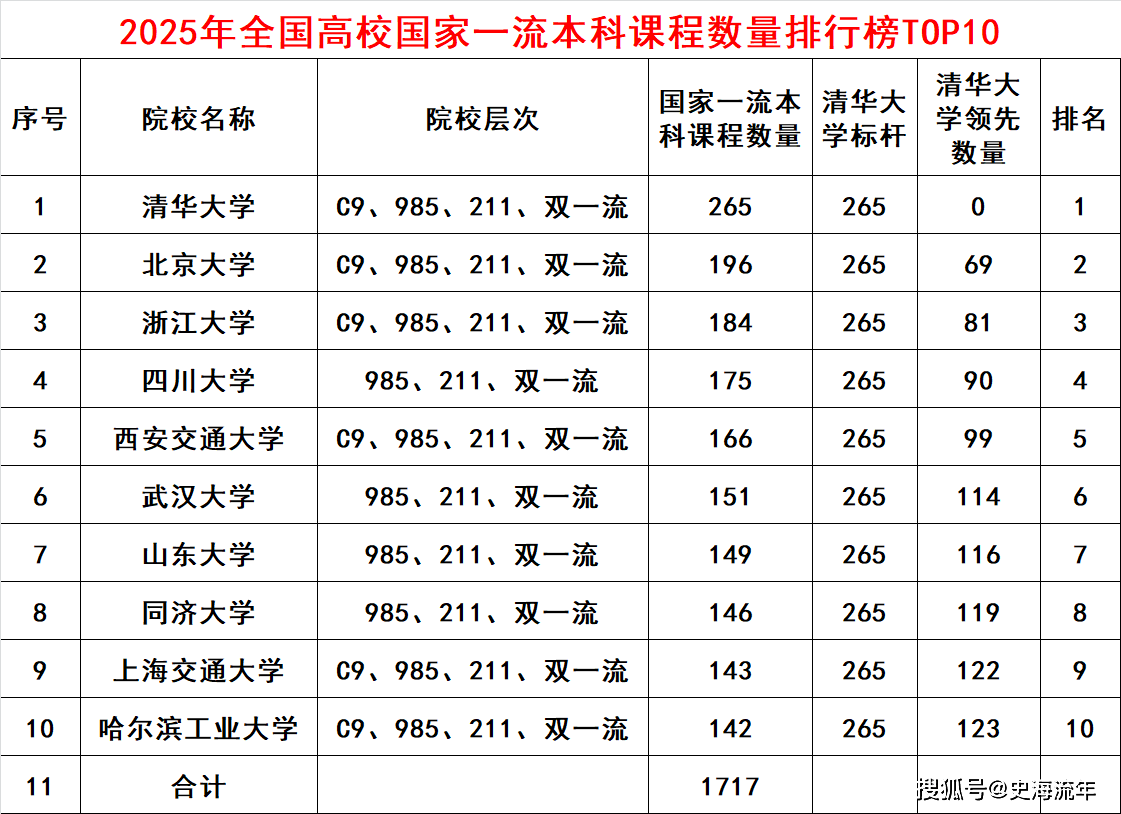

排名前十的高校以课程建设与专业实力的双重优势,勾勒出中国高等教育的顶尖版图。清华大学以265门国家级一流本科课程居首,其优势与56个A+专业深度呼应,在电子信息类、计算机类等领域形成 “课程——专业——学科”的递进优势——计算机大类涵盖量子计算、类脑计算等前沿方向,依托265门优质课程构建起“宽基础+强实践”的培养体系。

北京大学196门课程背后是94个A+专业的绝对领先,排名全国第二位。78.3%的A+专业精度彰显其人文社科与基础学科的顶尖水准,与清华大学共同构成“文理渗透、工文辉映”的双雄格局。

浙江大学184门课程支撑42个A+专业,排名全国第三位,在工科与医学交叉领域表现突出,其专业布局既延续传统优势又瞄准智能制造等新赛道。

四川大学175门课程与31个A+专业形成互补,排名全国第四位,华西医学等王牌专业通过课程体系革新保持行业领先;西安交通大学166门课程聚焦能源、动力等特色领域,排名全国第五位,与A+专业形成“厚基础、强工科”的建设特色。

武汉大学151门课程覆盖112个上榜专业,排名全国第六位,展现综合性大学的学科广度;山东大学149门课程支撑多学科均衡发展,排名全国第七位,在文史与工科领域均有A+专业突破。

同济大学146门课程与32个A+专业深度绑定,排名全国第八位。建筑类专业依托王澍教授首创的园林空间教学课程,构建起特色鲜明的人才培养模式。

上海交通大学143门课程服务40个A+专业,排名全国第九位。在医学、工科领域实现课程内容与产业需求的无缝衔接;哈尔滨工业大学142门课程支撑49个A+专业,排名全国第十位,43.4%的A+专业精度凸显工科领域的专精特质。

我们注意到,共有6所C9高校榜上有名。但是,中国科学技术大学因为小而精,没有进入前十强,排名第76位。复旦大学排名第11位,南京大学排名第18位。

一流本科专业对高校建设的重要性,在教学改革与学科生态构建中尤为凸显。其核心价值首先在于锚定教学改革的方向,譬如,中国美术学院以国家级一流专业为抓手,建立“国美金课——省级一流课程——国家级一流课程”三级体系,26个国家级一流专业直接带动30门国家级课程突破,印证了专业建设对课程质量的牵引作用。

其次,它推动形成特色化发展路径,避免同质化竞争——同济大学依托建筑类一流专业,将传统园林元素融入现代设计课程;华中师范大学历史学专业以一流专业建设为契机,打造“大数据与中国历史”等交叉领域课程,实现传统学科的创新升级。

更关键的是,一流专业建设重塑了学科生态,清华大学通过265门课程的跨学科整合,在自动化类专业实现“工程+管理+智能技术”的融合培养,这种“专业集群化、课程模块化”的建设模式,为高校应对科技革命与产业变革提供了核心支撑。

从排名数据到建设实践可见,一流本科专业是高校人才培养质量的“压舱石”。前十高校的共同经验表明,265门与142门课程的差距背后,是专业定位、师资投入与课程设计的系统性差异。

将来,高校需以排名为镜,既像清华大学那样强化前沿领域课程供给,又如北京大学般保持基础学科专业优势,更要借鉴中国美院“课程——专业同向同行”的建设逻辑,让一流本科专业真正成为培养拔尖人才、服务国家需求的核心载体。