超越高考思维:推免大潮下高考生的战略规划

当2025年北京师范大学基础数学等专业推免生比例高达80%、深圳大学18%的全日制学硕专业仅接收推免生的消息传来,无数关注高等教育的人士意识到,研究生招生的游戏规则正在发生深刻变化。这场变化,实际上早已在高考志愿填报的那一刻就埋下了伏笔。

推免比例不断提高——从高考到研考的连续竞争

近年来,越来越多的高校在研究生招生中表现出倾向于推免生而压缩统考名额的趋势。根据中国教育在线发布的2025年硕士研究生招生数据,各高校招收推免生数量均未超过本校硕士研究生招生计划的50%,这一比例上限源自2013年的教育部通知。

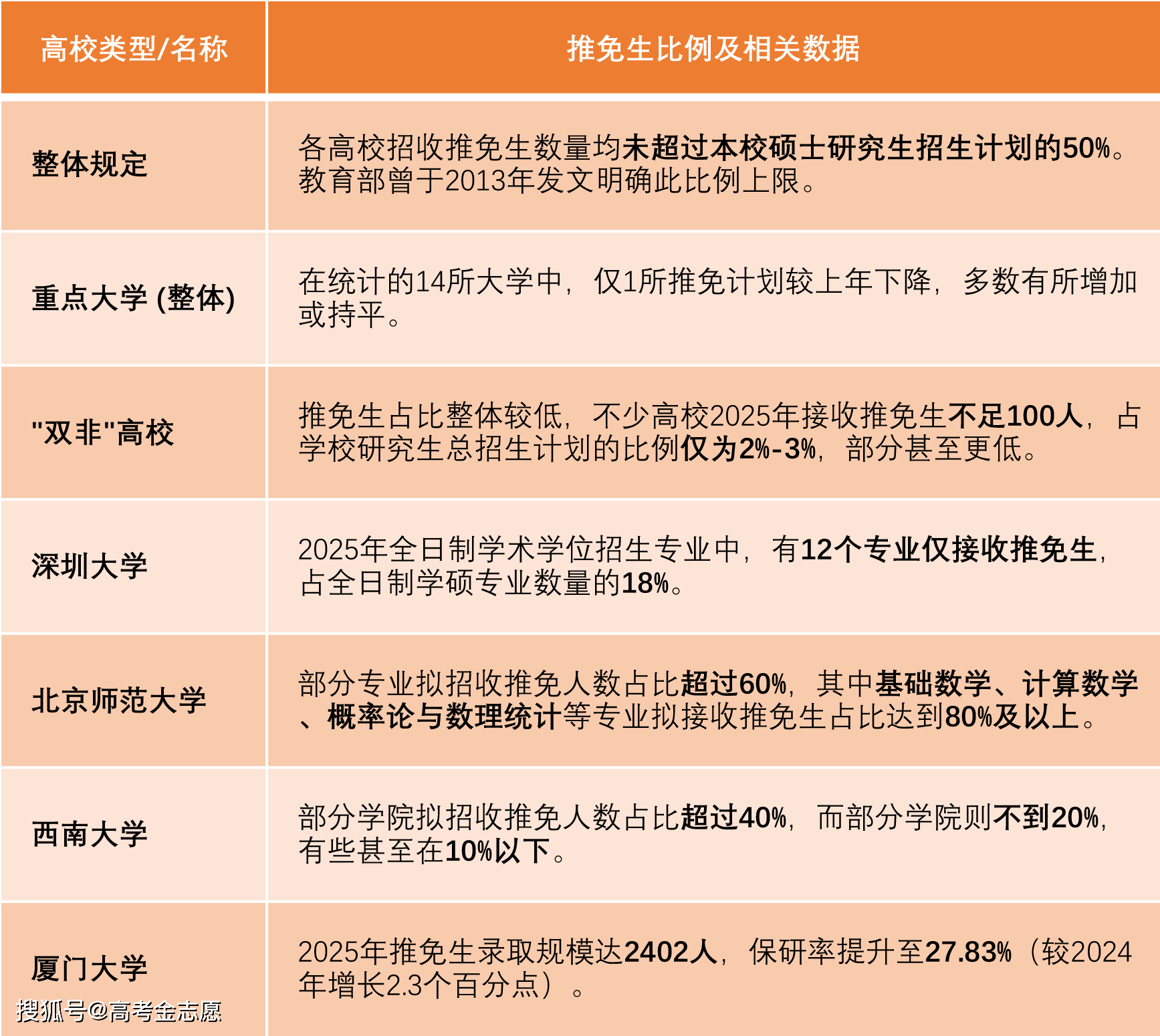

下表汇总了不同类型高校的推免生占比情况,你可以快速了解一下。

数据来源:中国教育在线

数据来源:中国教育在线

这些具体的数据揭示了几个值得深入思考的倾向:

一、高校与专业的“马太效应”:推免名额明显向重点大学集中,而即使在重点大学内部,基础学科和顶尖专业也更倾向于通过推免来选拔学生。这可能导致科研人才早期培养路径的分化。

二、“双非”学子面临的挑战:对于“双非”高校的本科生而言,通过统考进入名校的通道从数据上看确实相对更窄,竞争更为激烈。这引发了关于教育机会公平的广泛讨论。

三、研究生选拔方式的转向:高校通过提高推免比例,实质上是将研究生选拔的重点从“一考定乾坤”的考研成绩,前置到了对学生大学三年综合表现(如学业成绩、科研经历、竞赛获奖等)的考察。这要求有志于深造的学生从低年级就开始规划。

四、学硕与专硕的结构调整:推免名额的增加,尤其是学术型硕士推免比例的提高,与国家整体上扩大专业型硕士招生规模的政策倾向是并行的。这反映了研究生培养定位的细分:学硕更侧重为博士阶段输送学术人才,而专硕则更面向实际应用。

理性思考:推免比例提升的逻辑

一、选拔效率的理性考量。推免看的是学生大学前三年的综合表现,这比一次考试的分数更能全面、稳定地衡量学生的综合实力和科研潜力。对高校和导师而言,这也能降低招到不合适学生的风险。

二、人才培养定位的清晰分化。学术型硕士,特别是基础学科的培养,更倾向于通过推免或“直博生”渠道选拔具备扎实科研潜力的学生。而硕士阶段,尤其是专硕,则明确以培养应用型、复合型人才为主。

2025年专硕统考招生计划占比已达68.99%,与国家政策引导的专硕招生规模扩大到总规模三分之二左右的目标相符。

三、政策导向下的必然选择。为最大限度保证考试公平性、压缩自主命题可能存在的“信息差”和“院校偏好”空间,教育部鼓励高校在初试中优先选用全国统一命题科目。

这一改革方向,客观上使得统考笔试的筛选功能更趋于标准化和统一化,而个性化、多元化的选拔则通过推免渠道实现。

高三启示录:学业规划须趁早规划前置化。

传统意义上,学生往往到大三才开始考虑保研或考研的事情。然而,推免比例的提升使得大学的起跑线实际上已经前移到高考录取的那一刻。

有志于学术研究的学生,在高考志愿填报时,就应当将学校的保研率作为重要参考指标。一般来说,“985”高校的保研率高于“211”高校,而“211”高校又高于普通省属重点大学。

选择理性化。对于目标明确、有志于学术研究的学生,优先选择保研率高的重点高校和基础学科是更为理性的选择。

这些专业往往拥有更高的推免比例,且在推免过程中更受名校青睐。而对于职业导向明确的学生,则可更多考虑专业型硕士招生规模较大的应用型专业。

路径多元化。推免比例的提升并不意味着统考道路的完全封闭,而是提示我们需要更加理性地看待不同高校、不同专业的竞争态势。

在顶尖高校的顶尖专业,通过统考招生的名额可能会越来越少,竞争会异常激烈。而在专硕领域,特别是与国家战略需求紧密相关的材料工程、电子信息、临床医学、能源动力等专业,近年来扩招幅度较大,为统考生提供了更多机会。

北京师范大学资料图

北京师范大学资料图

结语:在新的起跑线上

高校招生向推免生倾斜,是我国研究生教育在扩大规模后,从“广招”转向“精培”的一种表现。它试图在公平、效率与培养质量之间寻找新的平衡。

对于今天的高考生而言,这一变化意味着长期规划的价值远远超过短期应试的策略。选择哪所大学、哪个专业,不再仅仅是四年教育的抉择,而是可能影响整个学术生涯和职业发展的关键决策。

高考金志愿认为:在这个推免比例重塑大学起跑线的时代,唯有那些早规划、明方向、懂策略的学生,才能在未来的学术道路上抢占先机,赢得主动。