10门AP满分,获港大全额奖学金:从养虫子到敲代码,他用“不务正业”走出了高效人生

邮箱:tbeducation@daznet.cn

文丨Cheryl编丨KK

在当今竞争激烈的教育环境中,成绩似乎成了评判孩子是否成功的唯一标准。然而,越来越多的家长开始意识到,单一的学术成绩并不能决定孩子的未来。如何让孩子在课本之外获得更多的成长与探索,成为教育领域的一个重要话题。

刘怀泽,10门AP满分、香港大学全额奖学金获得者、少年“亿小步”联合创始人兼CEO,他的成长路径为我们展示了一个不同于传统“学霸”的新型学习路径:

从昆虫世界,到探索编程;从西双版纳的雨林,走进香港的金融中心,刘怀泽的故事成为了 “兴趣驱动成长”的典范。

“10门AP满分,

我有我的偷懒学习法”

刘怀泽从小就对昆虫着迷,小时候经常约着朋友爬山,捕捉昆虫,家里也顺理成章养上了螳螂、甲虫、蝎子等各种生物。

小学时,刘怀泽和朋友们一起报名参加西双版纳的昆虫夏令营,在潮湿的雨林环境里,他观察到了种类繁多的昆虫,同行的老师们会适时为他们讲解不同昆虫的栖息地、气候和湿度等环境数据,引导他们观察昆虫与周围环境的互动与融合,这次独特的探索体验瞬间点燃了他对昆虫研究的热爱。

回到重庆之后,刘怀泽就开始琢磨:如何在大城市里,继续自己的昆虫探索?为了找到答案,他开始自己查阅资料,寻找昆虫相关的书籍。他在淘宝上买了《昆虫家谱》,每次上山都会带上这本书,记录下自己发现的昆虫,并了解它们的特征和生活习性。

刘怀泽和朋友们一起参加西双版纳的昆虫夏令营

当时百度贴吧是一个热门的交流平台,里面汇聚着来自天南海北的昆虫爱好者们。刘怀泽通过论坛信息,学习昆虫饲养的经验,大家会在帖子里记录下他们饲养昆虫的每一天,包括如何照料、调整环境等。

有了这些知识储备,微小的昆虫世界开始在他的眼前慢慢清晰,他知道了锹甲虫的幼虫生活在腐烂的木头里,成虫则常栖息在树洞中...... 通过了解昆虫的分类和生活习惯,他也渐渐摸到了规律,可以更加精准、快速地找到这些小生物。

随之而来的,是家里的“昆虫乐园”越来越大。

为了让这些小家伙可以活得更舒适自在,他将自己的房间角落改造成了一个“微型雨林”,利用加热器和加湿器等工具,调节环境温湿度,确保昆虫能够在最适宜的微环境中生存。

他在小小的“生态缸”里模拟一条完整的食物链:底层是能分解废物的微生物,中间是作为“活体饲料”的果蝇,而顶层,就是威风凛凛的螳螂。

虽然实验过程中也有过失败,比如果蝇繁殖得太快,死掉后尸体堆积,就会导致细菌滋生,最终导致整个生态缸系统土崩瓦解。但这些尝试都让他更加理解生态平衡和系统循环的概念,更直观地看到生态系统中天敌与猎物的关系,这种相互联系的思维方式也被他充分利用在之后的学习上,让他的解题思路更加灵活,也更有逻辑。

当其他同学还在课本上死记硬背“能量流动”、“种间关系”这些抽象概念时,刘怀泽的脑子里已经形成了生动具象的画面。知识不再是书本上枯燥的文字,而是变成了自然界中时刻变化流动的一环。

比如有些竞赛方面的题目会涉及到动植物种类的鉴定,这一部分非常考验记忆力,但因为刘怀泽此前就有很多的实践经验,理解起来事半功倍,节约了很多时间。

伴随着一路成长,刘怀泽意识到,兴趣驱动学习会产生巨大的动力,主动学习往往会带来意想不到的收获。

“我不是爱学习,

我只是爱折腾”

小时候的刘怀泽觉得,自己未来可能会成为一名昆虫学家,但高二那年,刘怀泽又发现了一个新的兴趣点,这个兴趣带他走向了一个全新的世界。

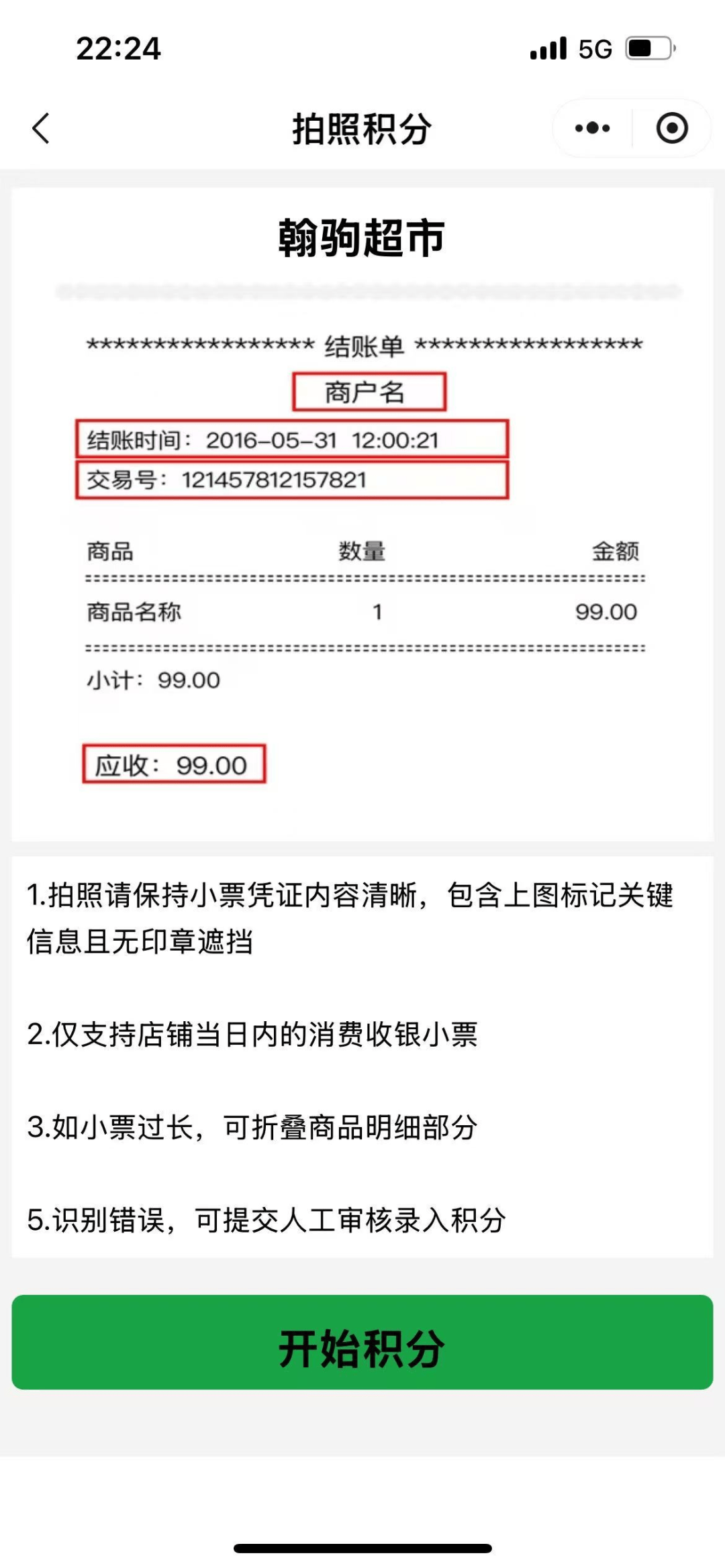

父亲朋友经营的线下社区超市,因为受到电商冲击,经营状况堪忧。为了帮助超市恢复客流,刘怀泽的爸爸提出了一个想法: 通过小程序将顾客的购物小票转化为积分,去换取黄瓜、鱼油、鸡蛋这种小礼物,以此吸引回头客。

尽管完全没有编程经验,刘怀泽还是决定挑战自己。

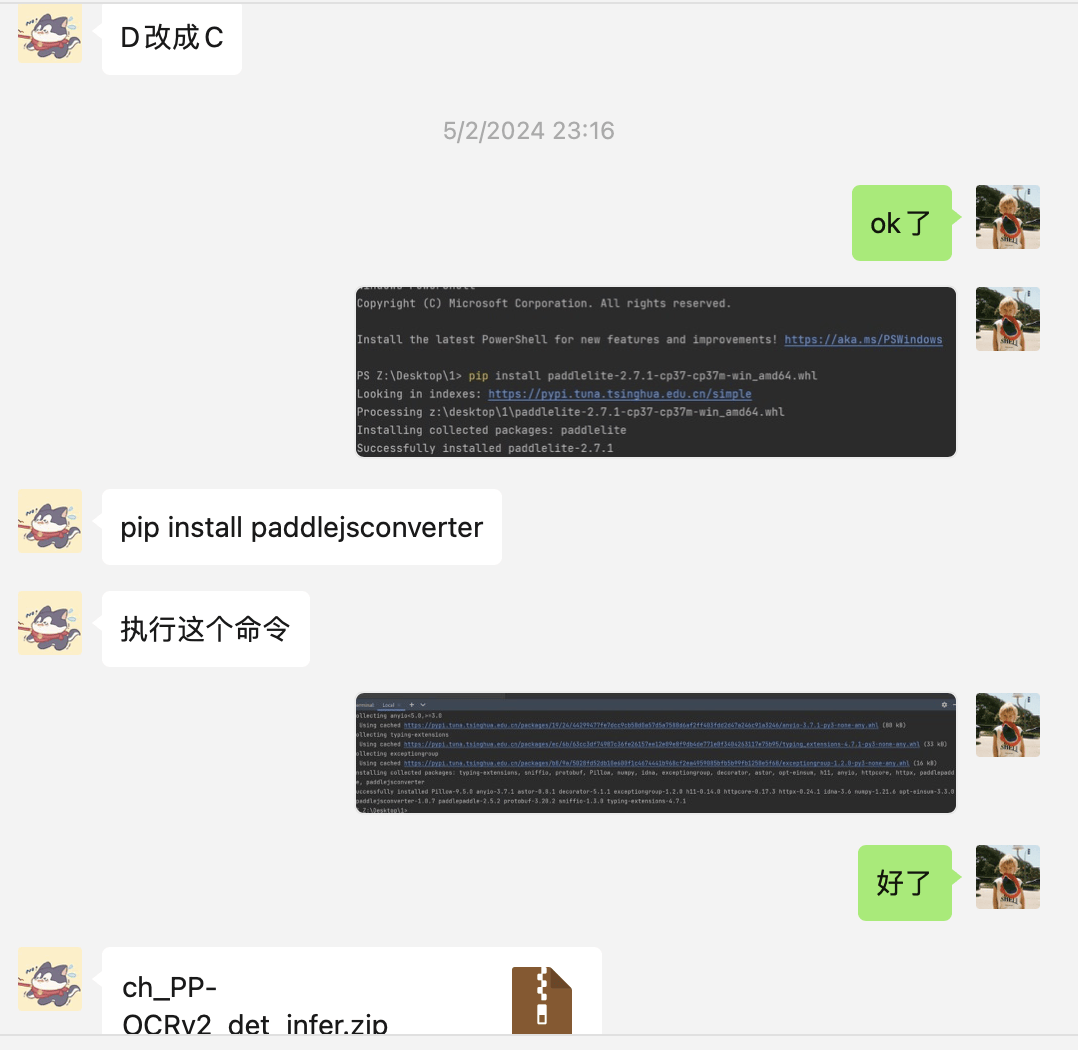

他花了大量时间从零开始学习编程,网络上教程很多,但对于一个没入门的新手来说,堪比天书。每次遇到问题,他就上B站,CSDN等社区寻求答案,还专门花钱请了一位老师来指导学习。

印象最深的一个Bug,卡了刘怀泽整整三天,国内的论坛翻遍了也没用,只好硬着头皮去国外的程序员社区Stack Overflow,一个词一个词地啃那些英文帖子......

刘怀泽和老师请教编程问题

花了大半年的努力,刘怀泽最终成功实现了小程序的核心功能,这个项目不仅稳住了超市的流水,也让他意识到技术与商业结合所产生的无限可能,这就是“知识的应用价值”。

“我曾经从生物的视角来看待整个世界,但现在我学会了如何通过更宏观的思维方式与计算机的实践手段,赋予商业更多的实践价值。”

也是因为这段经历,让刘怀泽发现,学习并不是简单的知识摄入,而是要通过项目、解决实际问题来融会贯通,这种学习方式也对他之后的专业选择和学术发展产生了诸多帮助。

小时候的刘怀泽憧憬成为一名昆虫学家,超市项目完成之后,他又开始了新的思考,生物专业如何找到未来的职业出路?

他在检索之后发现:市场上几乎没有一个专门针对生物专业学生的、智能化的求职和职业规划平台。大部分生物专业的同学对未来的发展路径和就业方向并不明晰,网络上的就业信息也很零散。

抱着对生物专业的一腔热爱,刘怀泽决定发挥自己的能量,利用掌握的编程和数据知识,设计一个“AI求职导航”平台,用来帮助生物专业的学生用更短的时间顺利找到合适的实习机会和职业方向。

超强的探索欲+行动力,决定了刘怀泽的每次尝试都有崭新的收获。有了想法之后,刘怀泽主动联系上了一个在做生物职业社群的创始人,两人一拍即合,迅速投入开发。

从构思商业模式到开发核心技术,再到平台成功上线,收获第一批用户,这个项目的诞生和落地,让他见证了“市场痛点-技术方案-商业闭环”的完整流程。

从昆虫到编程再到创业,刘怀泽的成长之路充满了探索与跨界的尝试,也展现了一个极具内驱力的学习者如何通过实践、失败与反思,不断尝试最终找到自己的方向。这种对自我兴趣的探索过程,被完美地展现在他的个人申请履历中:

“我的经历看起来可能会有些杂乱,我从生物学转到计算机,再到解决商业问题。但在我的文书中,我通过讲述一系列“珍珠”般的故事,串联起了我的兴趣和实践经历,展现了一个立体的、独一无二的我。”

刘怀泽认为,香港大学的招生官并不期望看到完美的学生,而是希望看到一个有成长、有独特思考和实践能力的年轻人。想要进入名校,成绩只是入场券,真正能在一众优秀学霸中脱颖而出的,是这些独特的经历和思维方式。

“培养有活力的孩子,

而不是成绩好的孩子”

在刘怀泽的成长故事中,“自由”是贯穿始终的关键词。对他而言,探索的起点,源于拥有足够的空间去试错、去成长。

小时候,父母为他创造了一方天地,让他尽情打造属于自己的“昆虫世界”;到了高中,尽管学业繁重,家人依然鼓励他抽出时间钻研编程、尝试商业探索。在这个家庭中,“好成绩”从来不是唯一的目标,而被视为持续努力与热爱自然流露的结果。

刘怀泽表示:“我觉得学霸这个标签并不完全适合我,成绩只是衡量一个人的一部分,而不能完全代表一个人的成长和价值。对我来说,除了学业,我还注重其他方面的成长,比如创业和社会实践。我认为,一个人的成功不仅仅取决于学术成绩,还取决于他为社会所做的贡献和他从自己喜欢的事情中获得的成就感。真正的成长是多维度的,是在不断解决问题、追求梦想的过程中积累的。”

港大允许学生在大类里自由转换专业,于是刘怀泽顺利从生物专业转向了他钟爱的风险管理。与此同时,他还成功加入了港大商学院的EDI(创业、设计与创新)项目,在这里,他不仅能接触到顶尖的教授和资源,还能通过实际项目锻炼自己的创新与商业能力。

而香港,这片充满活力的大湾区热土,也让他的创业梦想有了落地的土壤。一次偶然的机会, 他加入了一个跨学科教育平台的创业团队,正式踏上创业征途。

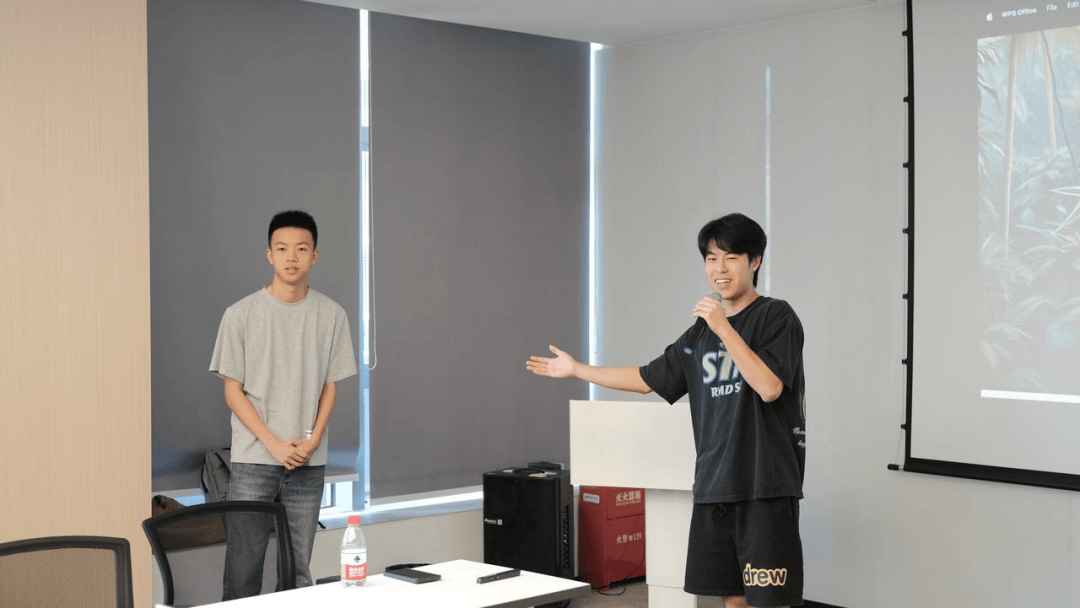

刘怀泽和团队成员在学习与创业的双轨上并行,凭借港大灵活的学业安排与高效的时间管理,他们一边在课堂上深化专业知识,一边在线上不断打磨产品;每逢周末,又奔波于深圳的创业圈,与孵化器和投资人洽谈合作,在实战中积累经验、拓宽视野。

课余时间,他也继续延续“折腾”精神,跨界去学习法律、心理学课程,这些知识又会反过来滋养他的创业道路,让他在设计青少年课程的时候,可以拥有更加丰富、多元的视角。

在刘怀泽看来,学习与创业并非此消彼长的两条路,而是彼此成就的双轮驱动。这种快节奏的“双线人生”,听起来艰辛,却让他倍感充实,因为从课堂到创业现场,每一次切换,都是一次成长跃迁。

或许对于刘怀泽而言,真正的自由不是时间的松弛,而是能在热爱的轨道上全力奔赴。

K12 成长与教育社区

追踪前沿资讯 洞察成长规律

挖掘充满温度的故事 探索融合世界的教育