7年前,施一公砸200亿建起西湖大学,放话5年赢过清华,如今咋样

七年前,施一公斥资200亿,创办一所全新的大学:西湖大学。

他放出豪言:“五年之内,西湖大学将超过清华,十年后将比肩加州理工。”

这番话,在学术圈和教育界都引起了轩然大波,

如今时间七年已过,西湖大学的现状究竟如何?

一场豪赌

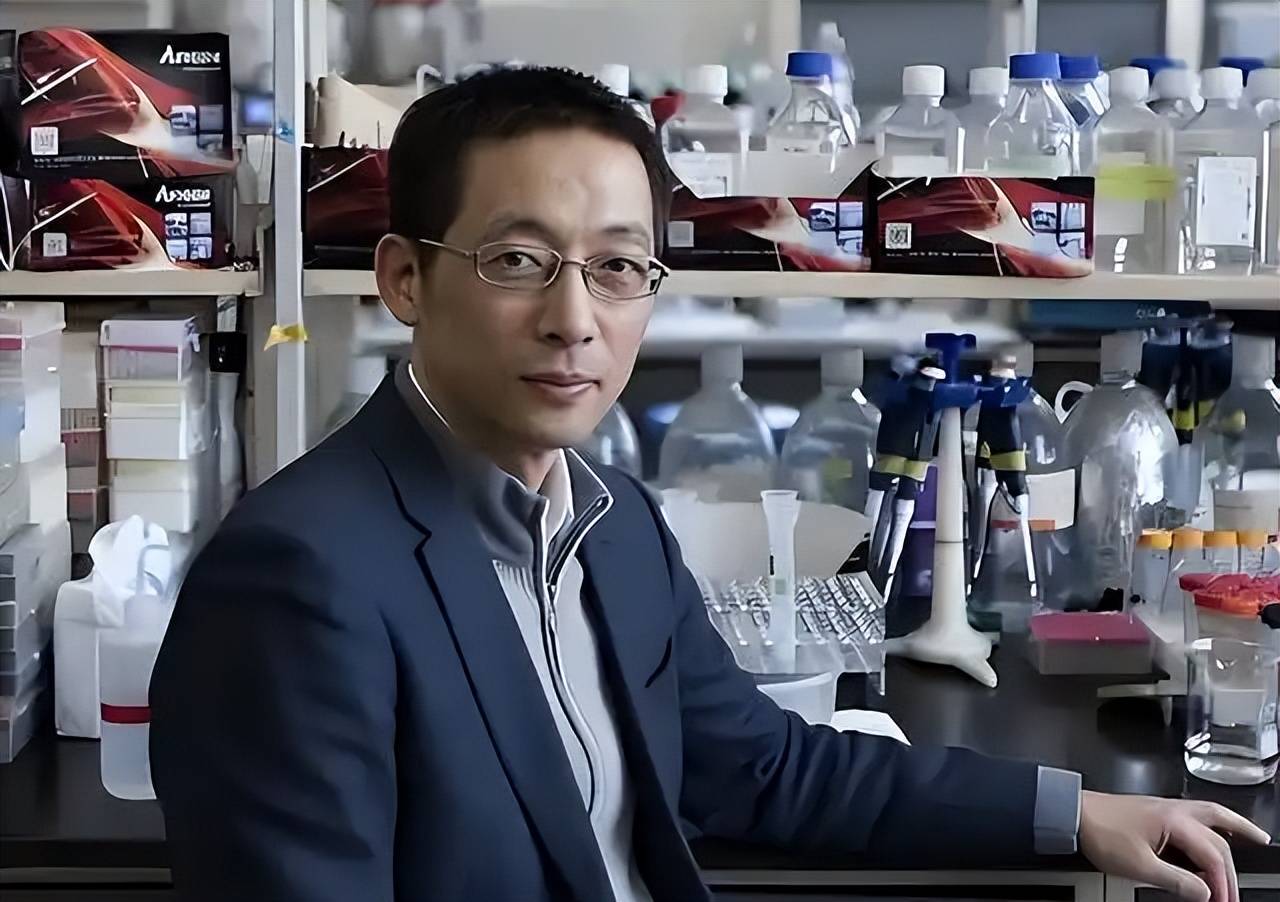

施一公,中国科学院院士,曾在清华大学担任副校长,

原本在清华如日中天,是清华生命科学学院创始人之一,科研成果斐然,职务也直通高校顶层。

但他毅然辞职,转身去建一所“从零起步”的大学,

这在中国教育体系里,是一种几乎没人敢尝试的做法。

令人震惊的是,他不走传统高校的扩张路线,

选择以超高密度的科研资源和世界顶级人才为基石,提出"少而精"的发展理念。

从第一天起,西湖大学就和其他高校不一样。

它不是“盖大楼、招大生”的发展路线,而是先招人——不是学生,是老师。

他用大部分资金去全球招募顶级科学家,连杨振宁这样已封山多年的物理巨匠都出山担任顾问,

一时间,全球名校博士蜂拥而至,实验室还没建成,人已经到岗。

有人说他疯了,

施一公却说:“我不是在建一所大学,我是在搭一个平台,让中国的年轻科学家能在这里绽放。”

西湖大学到底有多“烧钱”?

西湖大学建校资金初步预计200亿,

你没听错,是“亿”,不是“万”。这还不是国家拨款,是社会资本和企业家捐赠,

涵盖了马化腾、王健林、王坚等一批科技与地产大佬。

但200亿不是天上掉下来的,施一公跑遍各地,向企业家和地方政府推介自己的理想蓝图。

有人被他打动了,几亿几亿地投,也有人婉拒,说这是“一个太理想化的梦”。

他不做广告,不请代言,甚不设招生宣传办公室,硬是靠口碑把大学做成了科技圈的“神话”,

第一年只有少量博士研究生,但每人一对一配导师,科研投入按人头配比,

堪称中国教育史上最奢侈的学生待遇。

有人开玩笑说:“施一公建了一所贵族大学,但是给穷学生读的。”

因为西湖大学的学费竟然只有6000元,住宿费1800元。

在西湖这样的地段,这个价格几乎是在“赔本办学”。

能跑多远?

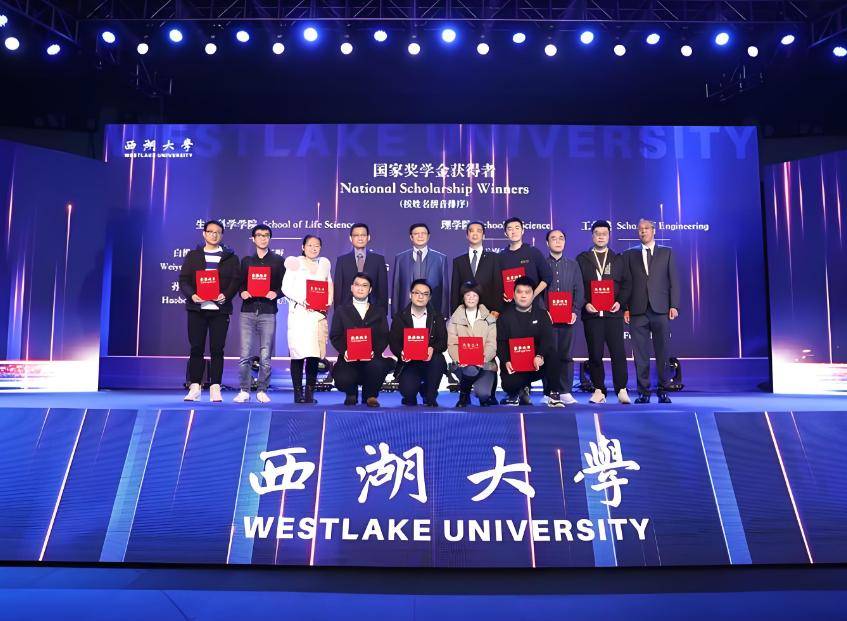

到了2024年,这所"异类"大学已经有了可观的科研成果,

CNS顶刊论文20篇,多个国家重点研发项目落地,太阳能、免疫治疗、

生物技术等前沿学科频频登上国际舞台。

施一公自己的团队,也拿到了中国在癌症剪接体结构研究的第一突破,

就连达摩院这样的民间研究机构,也把西湖大学列为重点合作对象,

数据的另一面是:7年后,它依然是小众的、非主流的选择,

全国每年几百万考生,只有极少数会真正了解或报考西湖大学。

在高校综合排名上,它还排在100名开外,和清华北大之间的差距不只是一个档位。

这让曾经说出“5年超清华”的豪言壮语,显得有些尴尬。

施一公他说:“我改主意了,我们不再比谁的排名更高,我们要做中国的加州理工。”

西湖大学的"科研联合国"模式

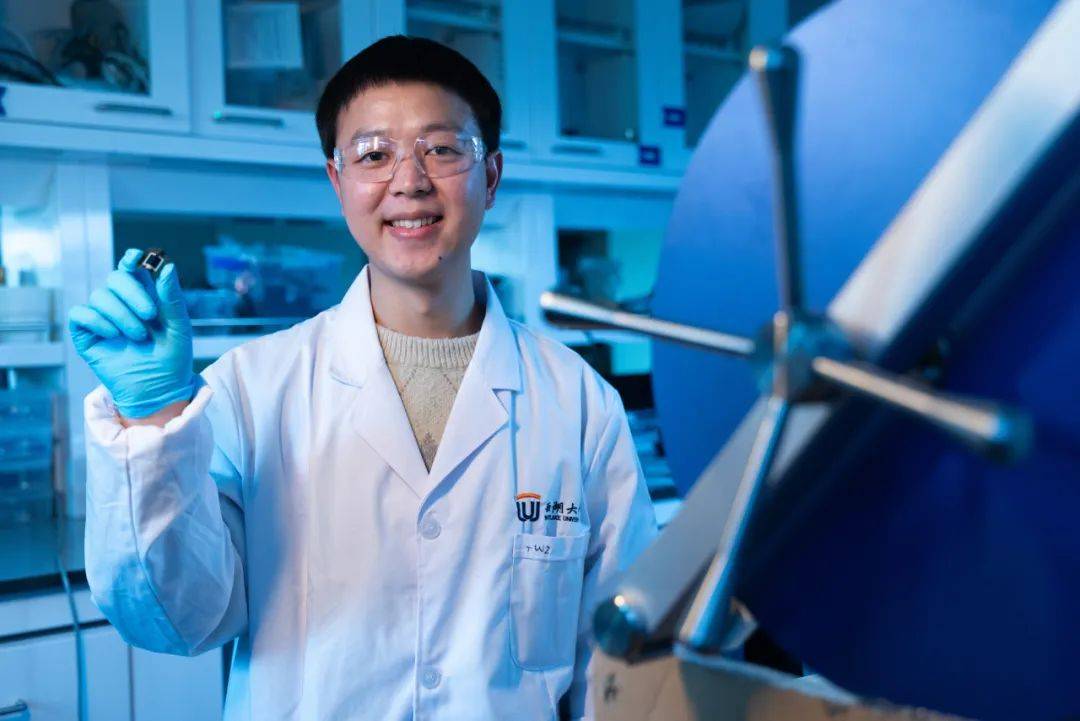

2025年,西湖大学的一个新闻登上热搜,

一名本科大一学生,在导师带领下,参与完成了一篇即将在国际顶级期刊《自然》发表的论文。

而这,正在成为西湖大学的常态。

从创校起,西湖大学就推行一种超前的制度设计,

本科生从第一学期起就要进实验室,项目组里的工作任务按真实科研分配。

导师团队不分教授、院士,通称“老师”,没有架子,只有问题。

更重要的是,西湖大学重视交叉学科,比如“生物+AI”“材料+计算”“医学+工程”,

几乎每一个专业方向都在尝试打破学科壁垒。

2025年起,这些交叉专业正式纳入本科招生计划,

标志着西湖大学从“实验室型高校”走向“应用型科研高校”。

它距离“超越清华”到底还差多少?

冷静分析,西湖大学在科研密度、人均产出、论文质量等方面,的确领先不少传统高校。

但在影响力、人才吸附能力、社会知名度上,仍远不敌清华、北大这类百年高校。

目前,西湖大学师资超过260人,其中不乏国家级人才计划入选者。

博士生与研究人员总计近3000人,本科生仅2000余人。

而清华一个生命科学学院,每年招的博士生数量,就快赶上西湖大学全校了。

从资源体量来说,西湖大学要“碾压清华”,可能还需要几十年的积淀。

但施一公,用一所大学,撬动了中国教育的一块沉石,

有没有可能,在清北之外,中国还可以有第三条路?

财政压力的隐忧

不过,理想归理想,现实终究得面对账本。

西湖大学最大的隐忧,在于它的运行模式依赖捐款,

200亿听起来很多,但高强度科研消耗极快,每年几百个学生,

每人配导师、设备、课题、出国交流等,年支出高得惊人。

学费不涨、招生不扩、盈利无望,这是一种完全反商业化的教育理想。

如果没有足够持续的资金池,一旦捐赠放缓,整个体系可能面临巨大压力。

好消息是,西湖大学已经获得教育部博士点授权,进入国家正规科研体系。

更与浙江大学等本地高校联建“西湖实验室”,成为国家级科研平台的一部分,

这可能是其“造血”的新突破口,

更重要的是,它的模式已经开始被复制。

全国不少高校在参考西湖大学的"师生研究型关系"、“本科生早期科研介入机制”、

“学科交叉课程设计”,试图打破自己系统的陈旧与教条。

西湖大学,可能是中国高教改革的一道“破口”。

写在最后:七年之后,它到底成了什么?

七年过去了,西湖大学没能在综合排名上超越清华,也没有像当年承诺的那样,成为亚洲第一,

但如果只盯着“是否赢了清华”,可能就低估了它真正的价值。

它让我们看到了一所大学,原来也可以不靠规模、不靠招生人数,而靠科研密度和理想吸引顶尖学子。

它也让我们看到,教育不是流水线,不是排课打卡,不是千篇一律,而是个性、探索与自由。

如果再给西湖大学7年、10年,也许它不会成为“第二个清华”,

或许,它可以成为全世界独一无二的“西湖”。

文编辑:X

当好“职业化校长”是施一公的“大使命” 2018-04-18 02:30·新京报

澎湃新闻:创业者施一公

“西湖大学能改变世界吗?我反问一句:为什么不能?”2023-05-20 19:44·光明网