专硕VS学硕:一场关于职业与学术的“双向奔赴”

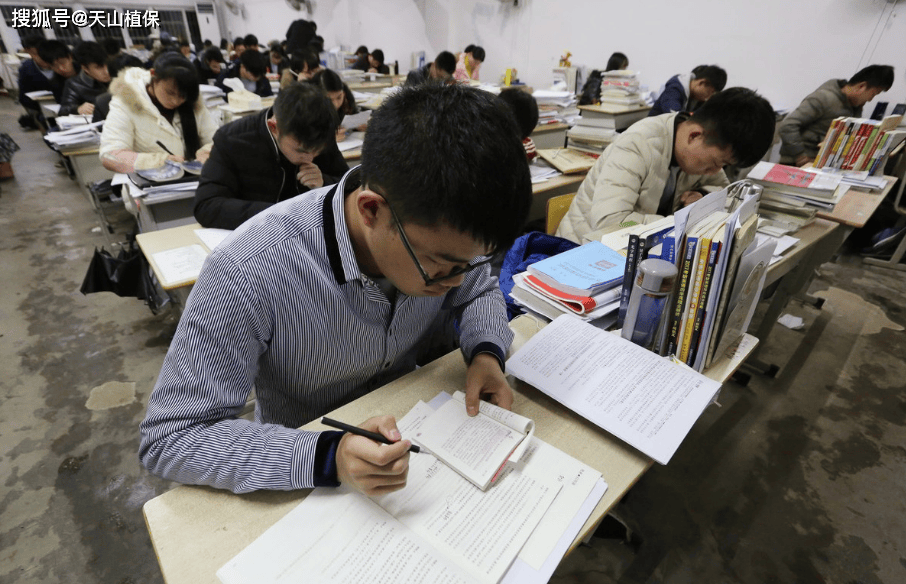

2025年的考研季,无数考生在“专硕”和“学硕”的选项前踌躇——一个偏实践,一个重理论;一个学制短,一个科研深。这两个看似相似的学位,实则暗藏截然不同的职业路径。本文将从培养目标、课程设置、就业方向等维度,揭开这场“双向奔赴”的真相。

一、培养目标:学术深造VS职业敲门砖

学硕(学术型硕士)是科研领域的“预备役”。以清华大学计算机学硕为例,其培养方案明确要求学生在读期间发表至少一篇SCI论文,并参与国家级科研项目。这类学生往往怀揣“直博”梦想,毕业后多进入高校、科研院所或互联网大厂的研究院,成为“理论派”的代表。

专硕(专业型硕士)则是就业市场的“实战派”。以复旦大学MBA项目为例,其课程包含“企业参访”“商业案例实战”等模块,学生需在2.5年内完成6个月的企业实习。这类学生毕业后多进入金融、咨询、科技等行业,成为“应用派”的中坚力量。数据显示,2025年专硕毕业生中,82%选择直接就业,而学硕仅为56%。

二、课程设置:实验室VS项目组

学硕的课堂是“理论轰炸”现场。北京大学物理学硕的课程表显示,其核心课程包括《量子场论》《凝聚态物理前沿》等高难度理论课,每周需阅读200页英文文献并撰写综述。此外,学硕生还需参与导师的课题组,承担数据采集、模型构建等基础研究工作。

专硕的课堂则是“实战演练场”。上海交通大学金融专硕的《投资银行实务》课程,直接对接某券商的IPO项目,学生需分组完成招股说明书撰写、路演PPT制作等任务。这种“以战代练”的模式,让专硕生在毕业时已具备1-2年项目经验。

三、入学门槛:英语一VS英语二

学硕的考研难度堪称“地狱模式”。以计算机专业为例,学硕需考英语一(难度接近专业八级)和数学一(涵盖高数、线代、概率论),而专硕则考英语二和数学二(仅高数和线代)。2025年考研数据显示,学硕国家线平均比专硕高15分,且推免比例高达40%,进一步压缩了统考名额。

专硕的报考条件则暗藏“隐藏门槛”。工商管理、公共管理等专业要求考生具备3年以上工作经验,而法律硕士(法学)仅限本科为法学专业的学生报考。这种“定向筛选”机制,让专硕群体呈现出更强的职业导向性。

四、学费与学制:性价比之争

学硕的学费堪称“良心价”。国家统一规定学硕每年学费不超过8000元,且奖学金覆盖率高达90%。以中国科学院大学为例,学硕生每月可获得3000元助学金,基本覆盖生活开支。

专硕的学费则呈现“两极分化”。普通专业专硕学费约为1.2万-1.5万元/年,而MBA、EMBA等高端项目学费可达数十万元。例如,复旦大学MBA项目总学费达53.98万元,但配套资源包括海外游学、企业导师一对一指导等“高附加值”服务。

五、就业市场:学术光环VS实战经验

学硕的就业优势体现在科研领域。在人工智能、芯片设计等“卡脖子”技术行业,企业更看重学硕生的理论功底和科研潜力。例如,华为“天才少年”计划中,学硕毕业生占比高达70%,其起薪普遍比专硕高20%。

专硕的就业优势则体现在应用领域。在金融、咨询等行业,专硕生因具备实战经验而更受青睐。以麦肯锡为例,其2025年校招中,明确表示“优先录取具有MBA背景的候选人”,并为其提供“分析师-项目经理-合伙人”的快速晋升通道。

六、如何选择:一场“自我认知”的考试

选择学硕还是专硕,本质上是一场关于“你是谁”和“你想成为谁”的深度对话:

如果你热爱理论研究,渴望在学术领域深耕,且计划读博深造,学硕是更优选择;

如果你希望快速进入职场,积累实战经验,且目标行业(如金融、咨询)更看重应用能力,专硕则更具性价比。

2025年的考研战场,没有绝对的“优劣”,只有更适合的“选择”。无论是学硕的“板凳要坐十年冷”,还是专硕的“实战出真知”,最终指向的都是同一个目标:成为更好的自己。