33岁南大女教师离世!青年学者之殇:我们失去了什么?

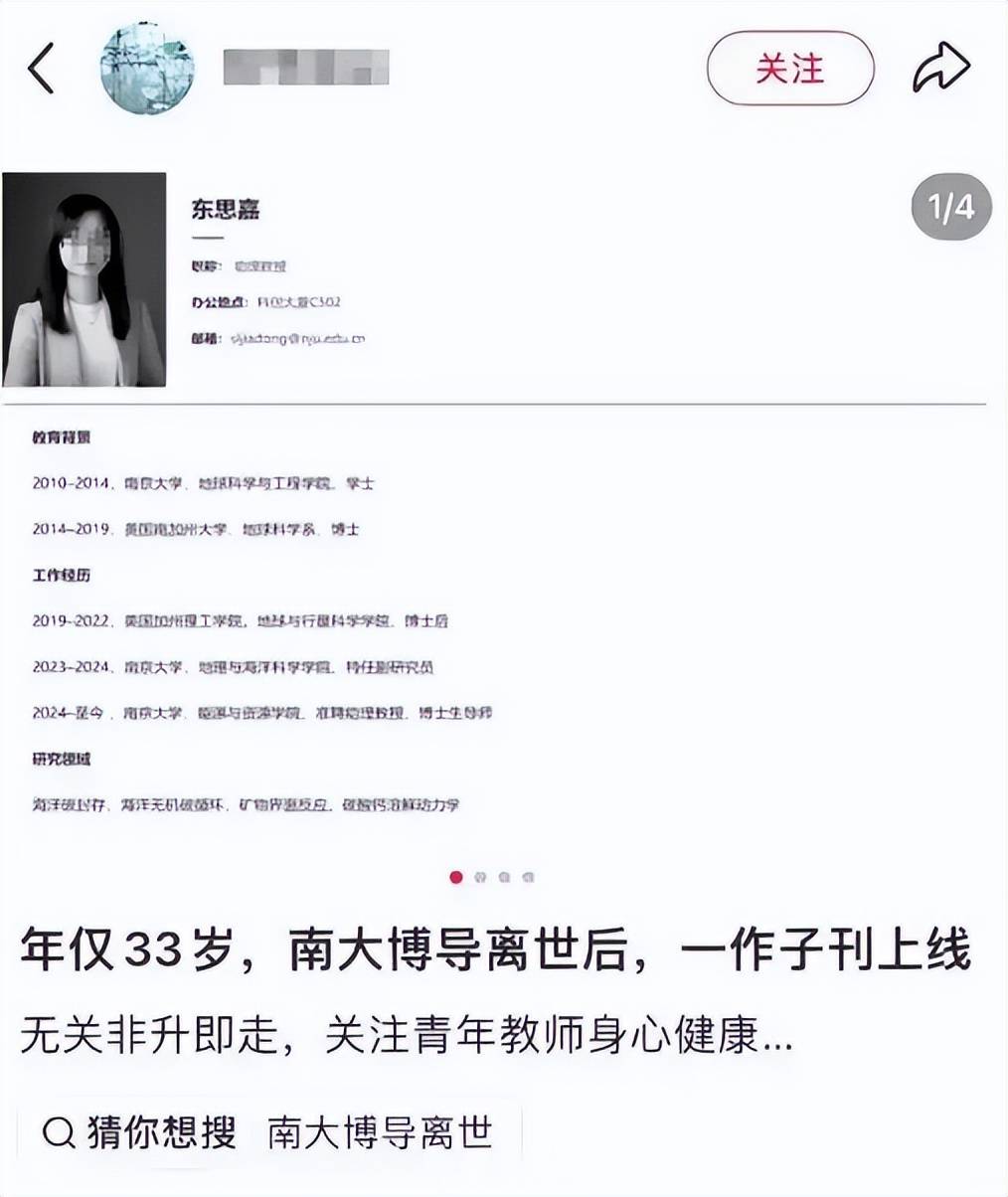

近日,一则关于南京大学33岁女教师东思嘉离世的消息在学术圈悄然流传。尽管校方表示“不清楚相关情况”,但一篇已发表的论文致谢中,合作团队留下了悼念文字:“我们失去了我们的朋友和同事东思嘉,我们将此文献给她,愿她的精神能够像激励我们一样激励他人。”

这位年轻的学者本科毕业于南京大学,博士毕业于美国南加州大学,曾在加州理工学院从事博士后工作,主要研究海洋碳封存。在她33岁的年纪,本该是学术生涯的黄金时期,却突然离世,令人扼腕。

这不是第一起青年学者早逝的案例。在过去几年中,我们已经听到了太多令人心碎的故事——那些本应为社会创造价值的年轻生命,在最好的年华悄然逝去。

光环背后的阴影:青年学者的真实处境

在公众眼中,青年学者往往带着光环——高学历、体面工作、社会尊重。然而,光环背后,是他们承受的巨大压力:

“非升即走”的聘任制度让许多青年学者活在持续的不确定性中;科研考核压力要求不断产出高水平成果;基金申请竞争异常激烈;教学任务繁重;再加上同龄人比较和经济压力...这些因素共同构成了青年学者的高压环境。

被忽视的身心健康

在追求学术卓越的过程中,健康往往成为被牺牲的第一件事。长期熬夜、缺乏运动、饮食不规律成为许多青年学者的生活常态。更值得注意的是,心理健康问题在学术圈中普遍存在却少被讨论——焦虑、抑郁、孤独感、 impostor syndrome(冒充者综合征)...

然而,大多数学术机构缺乏足够的心理健康支持系统,而寻求帮助往往被污名化。许多人选择沉默地承受,直到无法负荷。

改变需要从系统开始

如果我们真的珍视人才,如果真的认为青年学者是国家未来的希望,那么系统性的改变刻不容缓:

- 改革评价机制:从单纯追求论文数量和影响因子,转向更全面、多元的评价体系

- 提供心理健康支持:建立专门针对学术人员的心理健康服务系统

- 改善工作条件:合理确定工作量,提供更稳定的职业发展路径

- 营造支持性社区文化:打破“拼命文化”的恶性循环,鼓励工作与生活的平衡

我们每个人能做什么?

作为同行、导师、同事和朋友,我们也可以做出改变:

- 关注身边人的状态,不要忽视“我最近很累”这样的信号

- 开放地讨论心理健康,减少寻求帮助的羞耻感

- 尊重工作和生活的界限,不 glorify 过度工作

- 为自己和他人设定合理的期望值

东思嘉的研究关注二氧化碳封存——如何为地球创造更可持续的未来。纪念她最好的方式,或许是创造一个更可持续、更人性的学术环境,让青年学者既能追求学术卓越,也能享有健康与幸福。

生命不应成为学术的代价。希望东思嘉的故事能够唤醒我们对青年学者身心健康的关注,推动实质性的改变。愿她的精神真的如同事所希望的那样,“激励他人”,激励我们创造一个更好的学术环境。

不要让下一篇悼文,写给另一个年轻的生命。