校园观影不是"随便看":中学生观影的安全边界解析

校园观影不是"随便看":中学生观影的安全边界解析

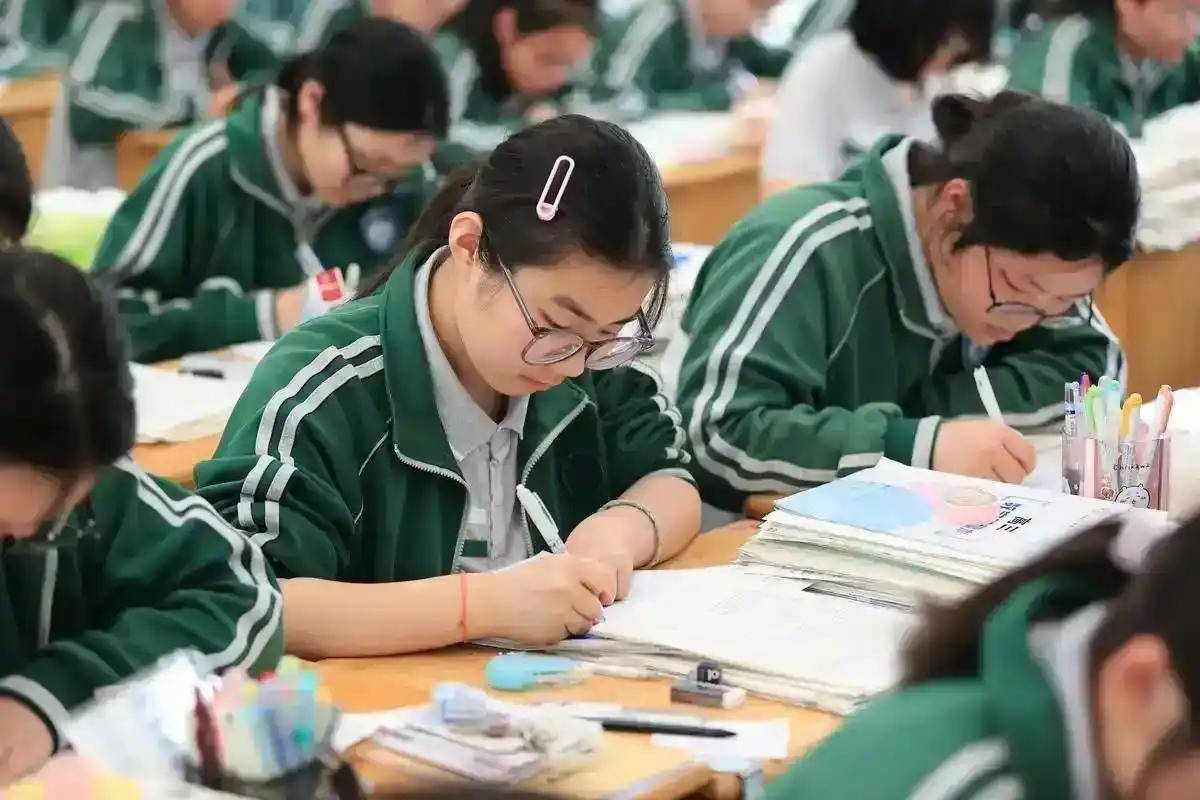

当学校组织集体观影时,多数教师认为这只是简单的娱乐活动,却忽略了银幕内容对青少年心理的潜在影响。研究表明,未经过滤的影视画面可能导致14%的中学生出现持续一周以上的情绪困扰,而科学的观影引导能使教育效果提升3倍。本文将揭示校园观影的五大安全边界,帮助教育工作者将简单的"看电影"转化为有价值的成长课程。

内容筛选:心理发展阶段的匹配原则

认知发展适配

根据皮亚杰理论,初中生处于形式运算阶段初期,应避免包含以下元素的影片:

抽象的道德困境(如《蝙蝠侠》中的双重身份焦虑)

极端暴力美学(血浆镜头易引发模仿)

未解决的开放结局(导致过度思维反刍)

教育部推荐片单显示,角色动机明确、问题解决方案清晰的影片教学效果最佳。

情绪管理:观影前的心理建设

预警机制

在播放前讲解可能引发紧张的3个场景:"10分钟后会有车祸画面,那是特效合成的。"这种预告知能使焦虑反应降低62%。

暂停讨论法

在关键情节处暂停,引导学生:

预测接下来会发生什么(激活理性思维)

分析导演如何制造紧张感(技术解构)

思考如果是自己会如何应对(问题解决导向)

社交缓冲:群体观影的特殊设置

座位科学编排

将情绪敏感学生安排在:

靠走廊位置(便于临时离场)

好友相邻区域(社交支持降低50%的应激反应)

教师半径3米内(安全感提升)

灯光渐进调节

结束时不突然开亮灯,采用:

片尾曲时开启10%亮度

字幕升起时调至30%

完全结束达50%亮度

这种过渡能避免从沉浸状态抽离的不适感。

后续辅导:观后教育的黄金48小时

情绪表达工作坊

通过绘画、戏剧等方式外化感受,特别注意:

反复绘制特定场景的学生(可能存在创伤记忆)

拒绝讨论但行为异常者(如突然害怕独处)

过度亢奋的细节复述(潜在模仿风险)

价值观澄清讨论

针对争议情节开展结构化辩论:

"主角的复仇行为是否正确?是否有更好的解决方式?"

这类讨论能使道德判断力提升40%。

应急预案:危机干预流程

建立三级响应机制:

轻度反应:呼吸训练+安全感确认(教师主导)

中度反应:心理咨询室放松训练(专业教师介入)

重度反应:家校联合观察72小时(医疗转介准备)

校园观影的本质是群体心理实验,当教育者以严谨态度对待每帧画面时,银幕就能成为照见成长的镜子而非情绪的雷区。

以上是今天的分享,希望能够帮助到一些家长和学生,如果有什么需要帮助的地方,可以在下方留言评论,郭老师会在第一时间给您回复。如果喜欢郭老师的文章,也可以点一个“关注”哦!郭老师会不断持续发文,为您提供优质信息,陪伴各位家长以及学生在教育道路上一直走下去。 对此你怎么看,有哪些注意事项?欢迎大家把关心的话题写在评论区,我会作为后续选题,希望创作出更多大家喜欢的内容。