民国璀璨群星的背后,站着一群史上“最强鸡娃父母”

这周末,杨振宁先生去世,在网上看到好多写杨振宁的文章和视频。

了解到好多杨振宁成长的故事,以及那代父母的教育之道。

才发现,民国大师辈出,群星闪耀的背后,是因为有很多很多“超级鸡娃”的父母。

今晚直播讲国际数学竞赛,记得预约

01

— Dr小鱼 —

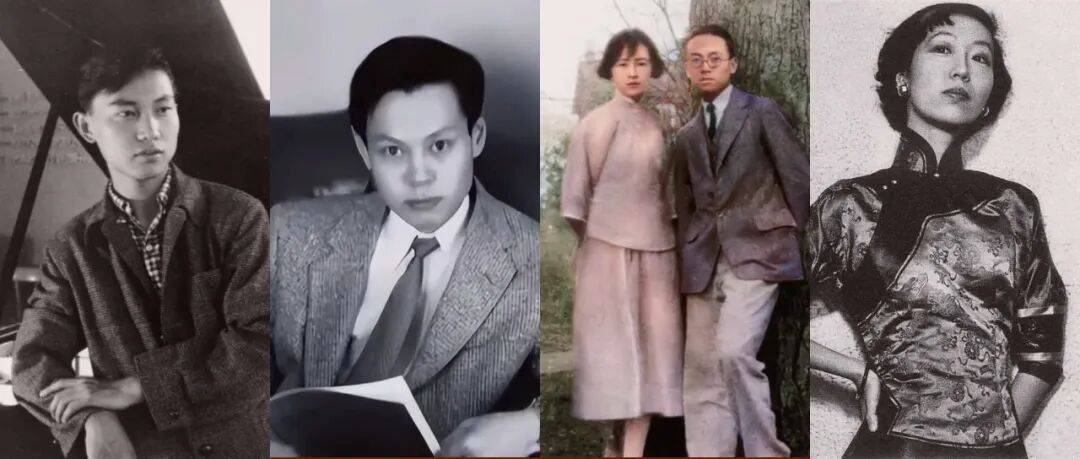

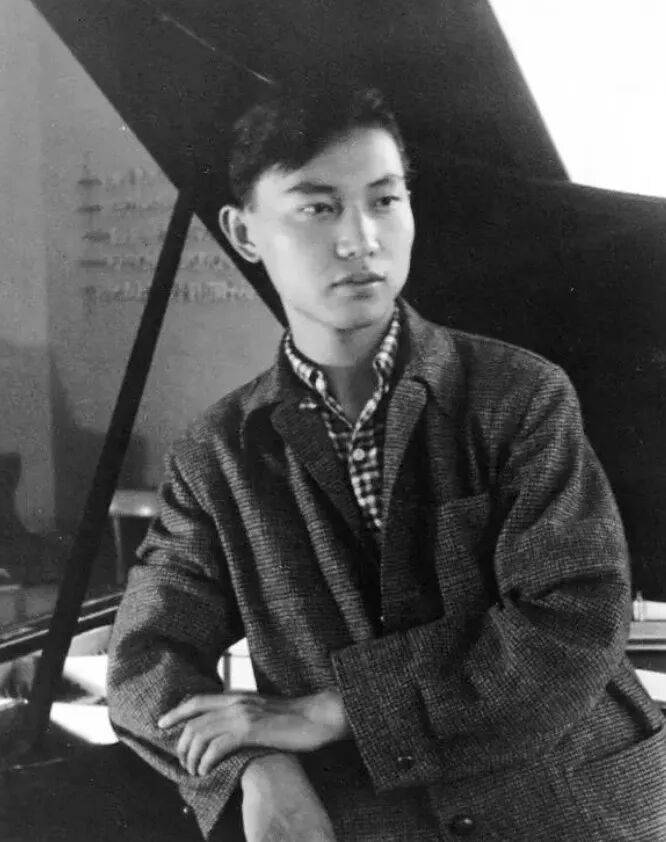

杨振宁父亲

最好的“鸡娃”是:慢慢来

杨振宁的父亲杨武之,是中国首位代数学博士。

按今天的标准,他绝对是“鸡娃天花板”。

作为数学家和清华教授,他发现儿子杨振宁在小时候就表现出数学天赋,但他并没有让他超前教学,反而是让他他读诗、唱戏、下棋、学英文字母。

这使得杨振宁人文底蕴深厚,既懂传统文化,也懂前沿科学。

当儿子对数学着迷,想研读数学著作时,他却告诉他:“慢慢来,不要着急。”

他懂得“匹配孩子的节奏”比“抢跑”更重要;懂得兴趣和热爱,才是最长久的驱动力。

杨振宁后来获得诺贝尔奖,其实正是这种“不急不躁”的教育哲学结出的果实。

他是数学教授,但他教会孩子的不是微积分,而是如何保持好奇、坚持与专注。

02

— Dr小鱼 —

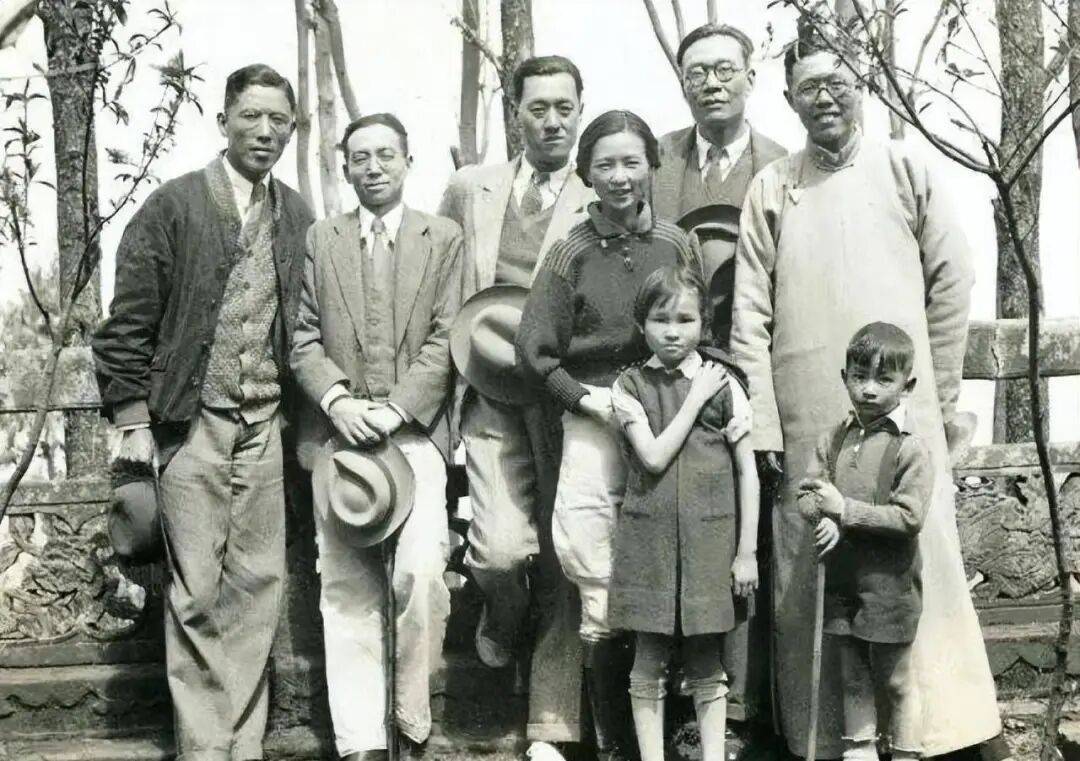

梁启超

一门三院士,九子皆才俊

梁启超的九个孩子中,出了三个院士,堪称“史上最强老爸”。

但他的教育不靠鸡血,而靠“润物细无声”。

他写给孩子的家书,没有说教和训斥,都是亲切而平等的对话。

他讲自己听歌剧的趣事,写自己生病时的窘境,孩子们从他的书信里读到的是一个有趣、开朗、有生命力的父亲。

他鼓励孩子要学问广、兴趣多、人格独立,中西文化博取众长。

九个孩子里建筑师、考古学家、物理学家,也有艺术家——每个人都找到了属于自己的“光”。

梁启超认为,真正的教育是让他们在爱与自由的空气里,长出自己的热爱和追求。

03

— Dr小鱼 —

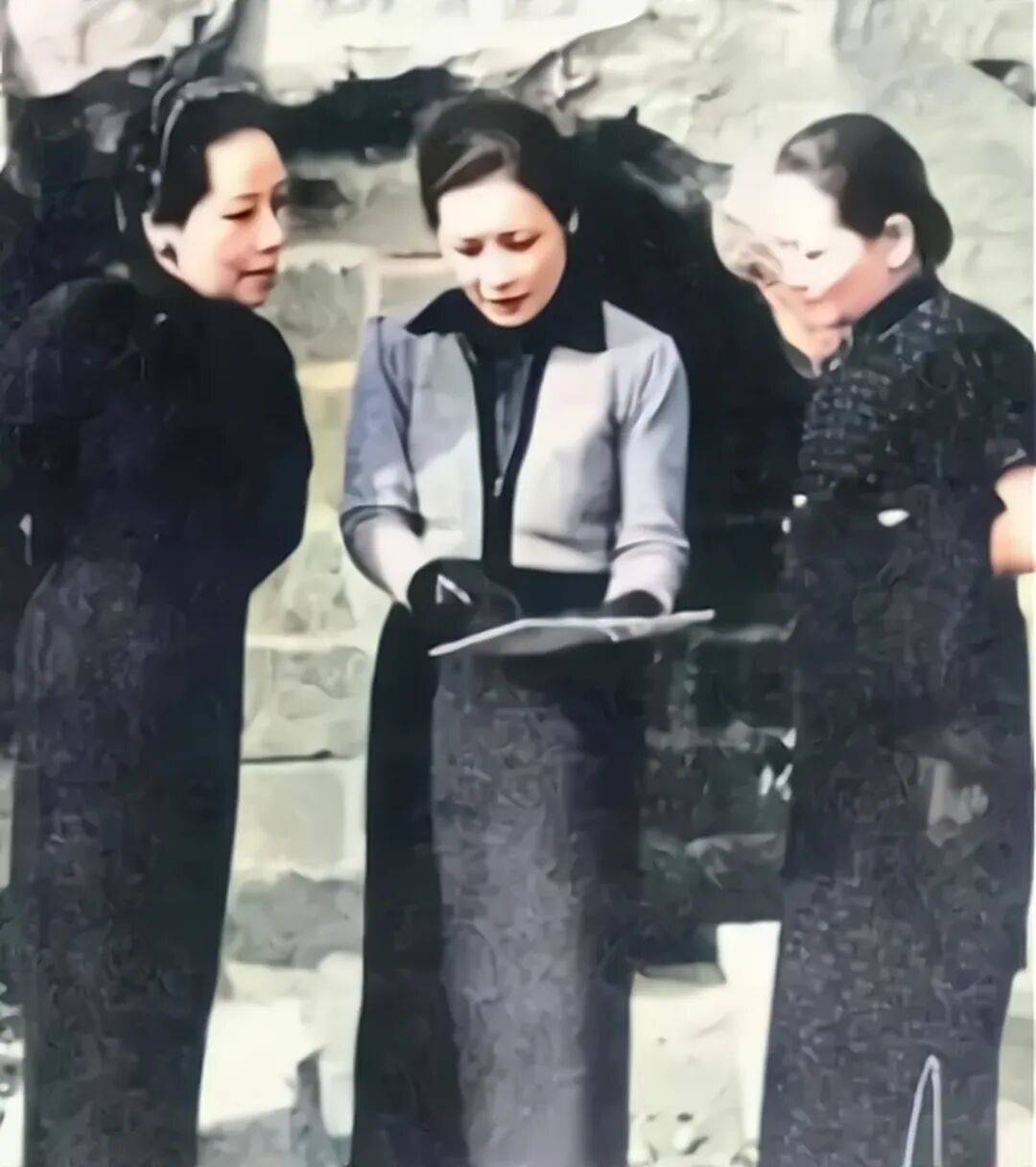

宋家姐妹

女孩教育的天花板

宋家三姐妹是中国近代史上最传奇的女子群像。

她们的父母宋耀如、倪桂珍,是民国教育界的“神仙组合”:父亲是杜克大学首位外籍学生,母亲是精通中英双语的才女。

他们的教育核心不是“考第一”,而是“做有用的人”。

宋耀如会带三个女孩看印刷厂、写儿童报、编杂志;母亲会教她们音乐、外语、礼仪。

他们认为,女孩子可以在田野里疯跑,也能在客厅当众演讲。

文理兼修,才貌双全,德才兼备,国际视野,让宋家三姐妹走到哪里,都带着一种难以复制的自信与风度。

04

— Dr小鱼 —

钱学森母亲

初代虎妈

钱学森的母亲是最早的“全职鸡娃母亲”。

她格外重视教育,从很小的时候开始,她就让孩子背诗、练字、学画,还聘请体育教师陪练,每个环节都精心安排。

当学校课程太浅,她立刻请家庭教师补课;

当孩子展现出超常潜力,她又帮他合理跳级。

钱学森从小就被训练出严密的思维与高度自律,这正是他后来能横跨数学、工程、航空多领域的基础。

他的父母是因材施教的高手,他们懂得:天赋要被呵护,习惯要被训练,优秀的孩子更需要陪伴。

05

— Dr小鱼 —

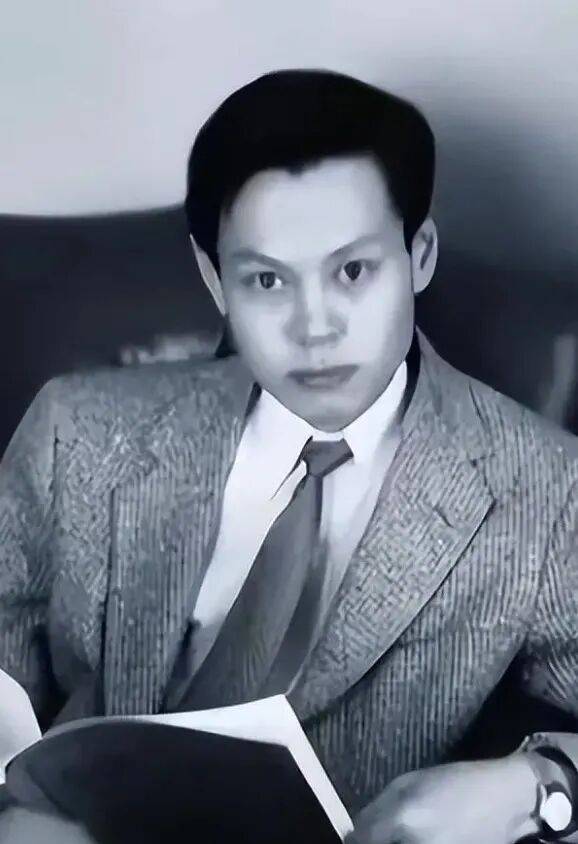

傅雷

最有名的虎爸

傅雷在当年都是出了名的鸡娃家长,他鸡傅聪的行为还对其他人带来了不小的焦虑。

张爱玲有本书里提到了傅雷鸡娃,说“傅聪已经得了钢琴大奖”,而同样从小学钢琴的她没有大的成绩,她母亲不想给她交学费了。

傅雷让傅聪四岁接触古典音乐,七岁学琴,九岁开始不上学,在家脱产练琴,再找专门的数学科学老师一对一来家教傅聪,自己教英语和语文。

他对傅聪要求极为严格,动辄打骂,这也导致傅聪青春期与他决裂,彻底放弃钢琴。

五年后,19岁的傅聪重拾钢琴,父子间的关系才得以缓和。

《傅雷家书》里所体现的那种中国父亲对儿子的高压与细碎啰嗦的爱,让今天的我们也能真切体会。

多年后,傅雷在与傅聪的通信中,一再反省自己,忏悔当年对傅聪的严苛。

06

— Dr小鱼 —

其实,今天的中国家长和民国的家长一样重视教育,但今天的家长少了民国家长那份从容与淡定。

教育起孩子,要不鸡血打满,要不就彻底放弃。

很容易焦虑,也很容易放弃。

我们现在看民国巨星的成长和他们父母的教育方式,就会发现成功的教育都是慢而长期的。

不追求短期结果,按自己的节奏去努力,时间会回报那些日复一日的耐心与陪伴的。

与大家共勉。