重编高中地理教材迫在眉睫

虽然某些高中地理教材主编不承认自己编的教材肤浅低劣,高考的时候没有师生使用。

虽然某些高中地理主编非要说现在这种教考分离、瞎编乱造高考题才能避免死记硬背。

虽然这些专家教授一个都不敢详细直播解读高考真题,高考完连答案也不敢及时公布。

事实证明,只有重新编写高质量有知识体系,保证科学性的教材,并且学什么考什么才是解决出题问题的良方。

2025年海南卷10月份温带气旋的移动路径,东南方向并非唯一答案,东北方向也有很大可能,虽然海南教授非要以“海南气象员说的”为依据坚持东南方向,而对中央气象台以及其他好几个专业气象工作者都说东北概率更大视而不见。

2024年山东卷第16题,只给了一幅冷锋图,让学生解释“上云下雾”,根据题源论文,题目的答案与论文的说法都不一致。论文的意思是这样的:

(1) 雾发展过程中500hPa 高度场上,中东部地区均处在槽前西南气流中,850 和 925 hPa 江苏为强盛的西南风,并有暖区存在,为雾的形成提供稳定的天气条件。冷锋过境和东海变性冷高压北抬是平流雾生成的必要条件。

(2)地面冷锋过境后,地面转为东北风,致使下垫面大幅度降温,江苏沿江以北地区降温幅度达10°C以上;而后江苏受东海变性冷高压北抬影响,地面又转为东南风,东南风将黄海上空的湿空气输送到冷的下垫面,从而在近地面层产生平流雾,说明本次平流雾是在冷空气控制后,又在暖湿平流影响下形成的。平流雾发生在锋后温差较大、相对湿度上升明显以及逆温强度较强的区域。

(3)东海变性冷高压增强北抬,东南风将黄海水汽由长江口逐渐向北输送,加上低空两支水汽输送带,促使雾区由南向北传播,之后随着水汽输送带的合并,偏南分量的增大,湿度北抬,雾区自南向北逐渐消散。

简单来说,就是先吹来冷气团东北风,导致地面降温,再吹来暖湿气流东南风,形成平流雾。而公布出来的官方解析与论文的表述根本不是一个意思。而且论文作者也没有说上云是怎么影响下雾的,出题人自己就脑补了一个原因。

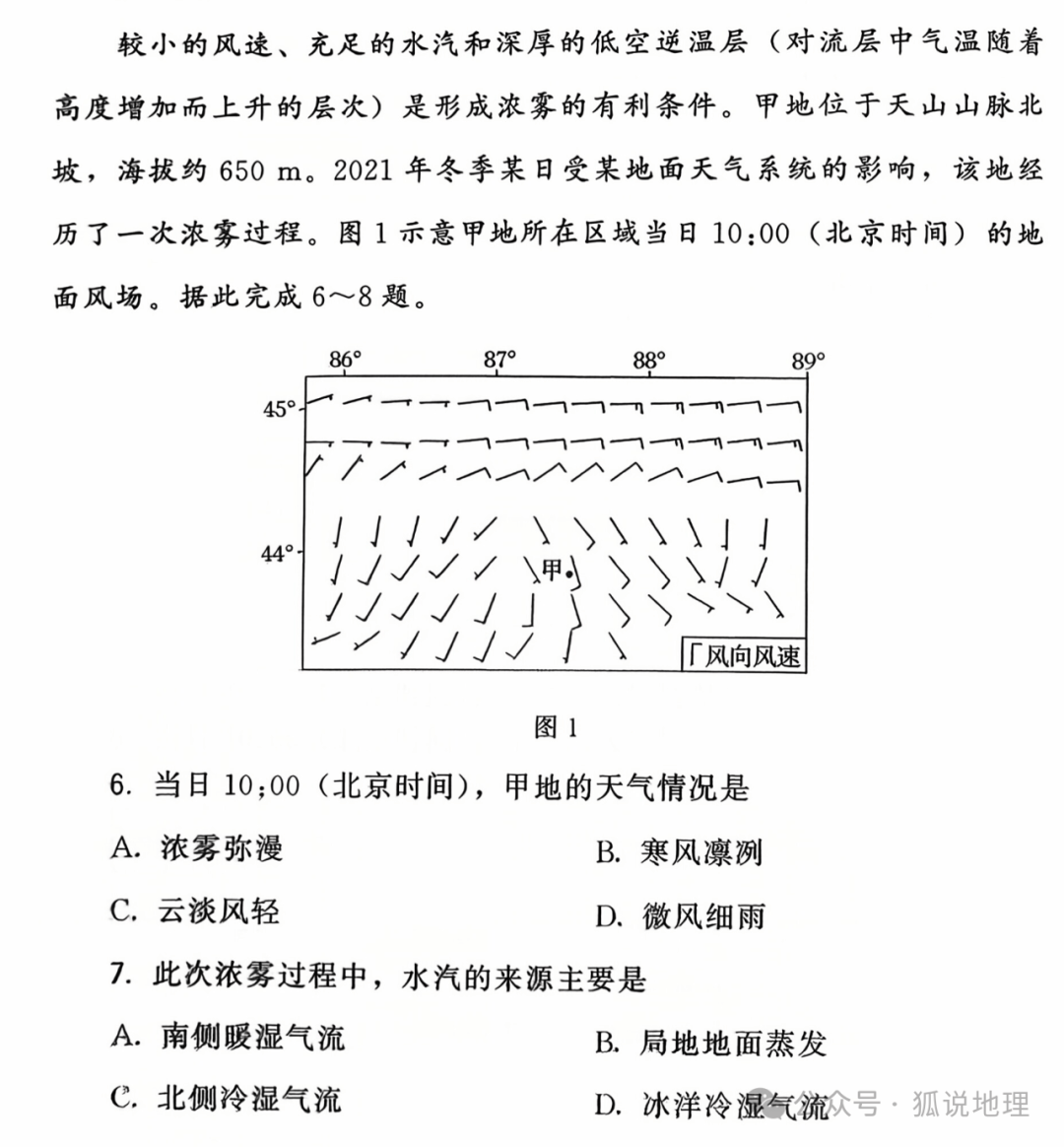

2025年福建卷第6~8题,关于乌鲁木齐大雾天气的成因,源自论文《乌鲁木齐机场 2021 年首场强浓雾特征及成因分析》,这篇论文经过我们好几遍阅读,还是有让读者摸不着头脑的地方。感兴趣的老师可以找来看看。也就是说,题目是源自一篇表述不清的论文。

最让读者摸不着头脑的是,论文一直说乌鲁木齐的东南气流是干暖的,雾是从北向南推进的,但是在论文的结论处,作者写到“南侧偏南气流带来平流雾”,这句话就没看懂,为什么是南侧的干暖气流带来的平流雾。本来想评价一下福建卷这三题,但是发现论文的意思也读不太明白,只好作罢。

有气象工作者说,虽然根据导致空气饱和的物理过程对雾进行分类很方便,但在实践中却很难应用这种明确的分类。通常情况下,不止一种物理过程会同时发生,而且它们的相对重要性会因情况和时间而异。很可能没有两场雾是由完全相同的因素组合控制的,这使得预测雾的形成和消散变得困难。

对于高中学生而言,这些孩子课业负担很重,他们只需要学习一些大概的普遍的规律即可,哪有时间精力去专研犄角旮旯的“艰深知识”?宏观大象长啥样学生都不知道,你却让学生研究大象身上的青春痘?这不是纯属有病吗?这样能提高学生的地理素养?

就拿雾来说,雾这个知识点,哪条课标要求了?

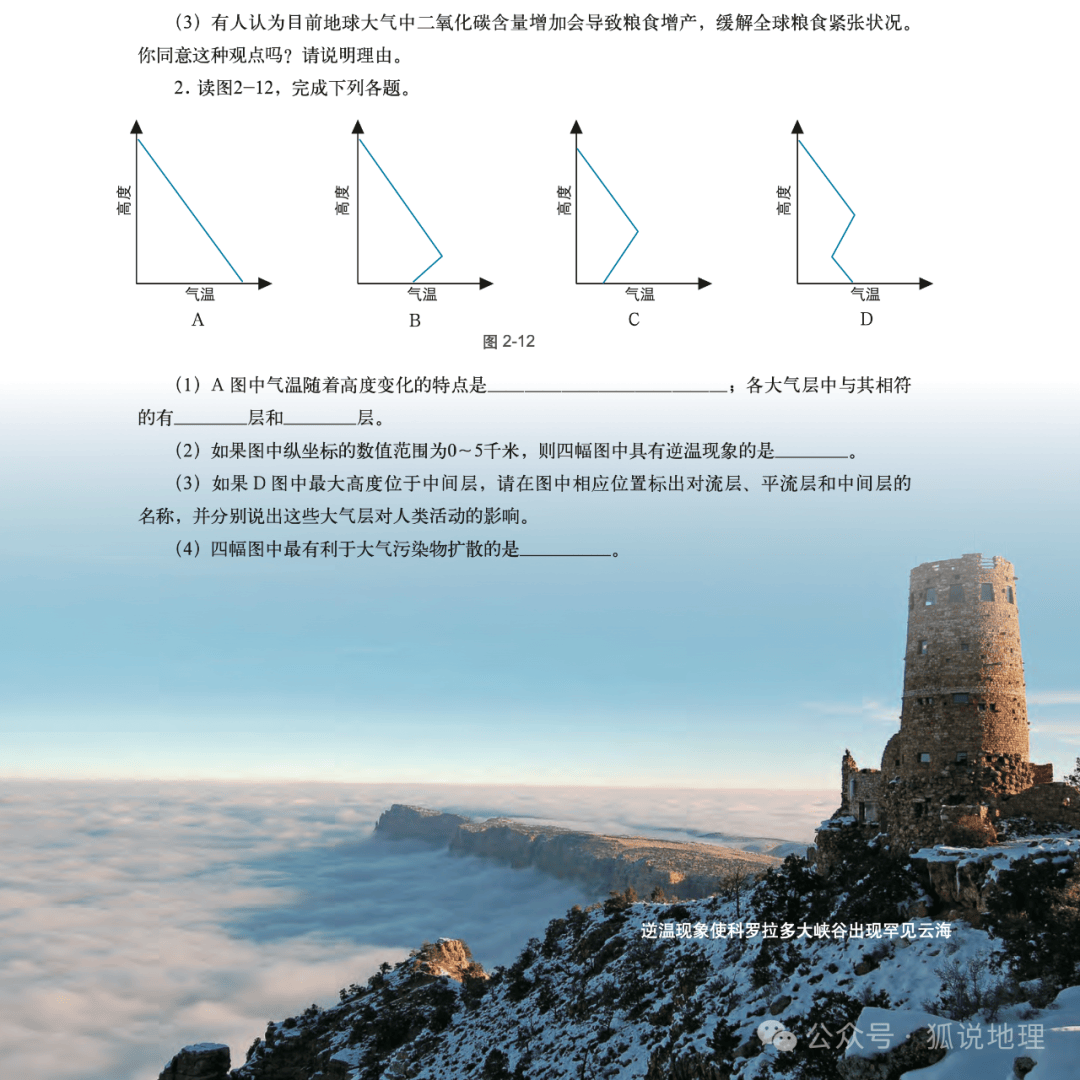

1.5 运用图表等资料,说明大气的组成和垂直分层,及其与生产和生活的联系。

1.6 运用示意图等,说明大气受热过程与热力环流原理 , 并解释相关现象。

1.4 运用示意图,分析锋、低压(气旋)、高压(反气旋)等天气系统,并运用简易天气图,解释常见天气现象的成因。

1.5 运用示意图,说明气压带、风带的分布,并分析气压带、风带对气候形成的作用,以及气候对自然地理景观形成的影响。

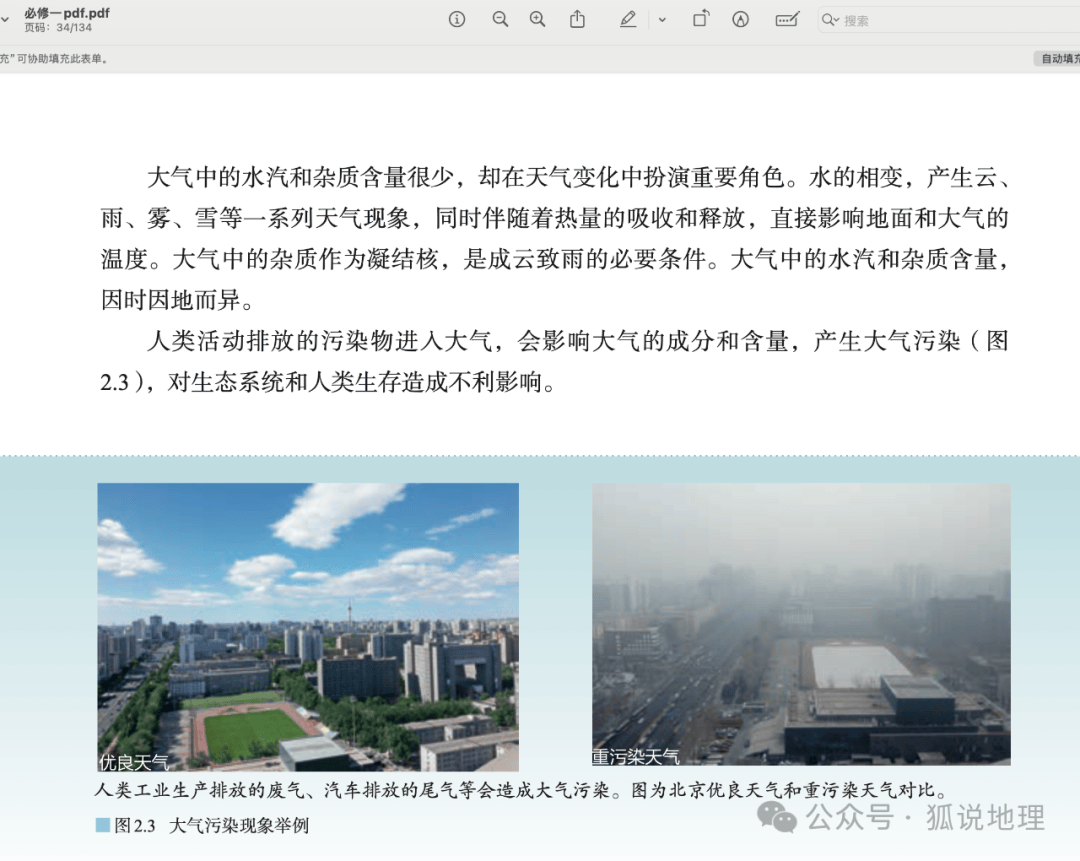

几个版本的教材里只是给了简单的照片

教材并没有详细讲解雾的分类与成因。

如果教材编者认为雾应该让高中学生掌握,你就应该把相关知识写进教材。不能教材上给个雾的照片,你就说教材里讲了雾的成因了。

现在这些所谓的雾的知识,不都是老师追在高考题后面自己上网百度的吗?高考要考,为什么不写进教材呢?

如下:

雾是一种可见的气溶胶,由悬浮在地球表面附近空气中的微小水滴或冰晶组成。雾可以被认为是一种低洼云,通常类似于层云,受附近水体、地形和风力条件的影响很大。反过来,雾会影响许多人类活动,例如航运、旅行和战争。

雾是由水蒸气(气态水)凝结而成。在凝结过程中,水蒸气分子结合形成悬浮在空气中的微小水滴。海雾出现在咸水水域附近,是由水蒸气在盐粒上凝结而成。雾与薄雾相似,但透明度不如薄雾。

定义

雾这个术语通常与更通用的术语云不同,因为雾是低洼的,并且雾中的水分通常是局部产生的(例如来自附近的水体,如湖泊或海洋,或来自附近的潮湿地面或沼泽)。根据定义,雾会将能见度降低到 1 公里(0.62 英里)以下,而薄雾对能见度的损害较小。

形成

另请参阅:云物理学

当气温与露点温差小于 2.5 °C(4.5 °F) 时,就会形成雾。当水蒸气凝结成悬浮在空气中的小水滴时,雾就开始形成了。水蒸气凝结的一些例子包括:风汇聚到向上运动的区域; 从上空落下的降水或幡状云; 白天加热蒸发海洋、水体或湿地表面的水分;植物蒸腾作用; 冷空气或干空气移动到较暖的水面上;以及空气升到山上。水蒸气通常开始在凝结核(如尘埃、冰和盐)上凝结,从而形成云。雾,就像它的高空表亲层云一样,是一种稳定的云层,往往在凉爽、稳定的气团被困在暖气团之下时形成。

雾通常出现在相对湿度接近100%时。雾的形成原因可能是空气中水分增加,或环境温度下降。然而,雾在较低湿度下也能形成,有时在相对湿度达到100%时也无法形成。在相对湿度达到100%时,空气无法容纳额外的水分,因此如果再增加水分, 空气就会变得过饱和。

雾通常会形成毛毛雨或小雪等降水。当湿度达到100%时,细小的云滴开始凝聚成更大的水滴,就会形成毛毛雨。 当雾层被抬升并充分冷却,或被下降气流从上方强行压缩时,就会出现这种情况。当地表温度降至冰点以下时,毛毛雨就会变成冻毛毛雨。

雾层的厚度主要取决于逆温边界的高度。在沿海或海洋地区,逆温边界也是海洋层的顶部,其上方的气团更温暖、更干燥。逆温边界的高度变化主要取决于其上方空气的重量,而重量以大气压力来衡量。当气压较高时,海洋层及其可能包含的任何雾堤都会被“挤压”;反之,当气压较低时,雾堤可能会向上膨胀。

类型

雾的形成方式有多种,取决于导致凝结的冷却方式。

辐射雾是在日落后晴朗无云的天气条件下,红外热辐射使地面冷却而形成的。冷却的地面随后通过传导冷却邻近的空气,导致气温下降并达到露点,从而形成雾。在完全平静的天气中,雾层厚度可能不到一米,但湍流会使雾层变厚。辐射雾发生在夜间,通常在日出后不久就会持续,但在冬季,尤其是在高地环绕的地区,它可能会持续一整天。辐射雾在秋季和初冬最为常见。这种现象的例子包括图勒雾。

地面雾是指遮蔽天空 60% 以下且未延伸至任何高空云层底部的雾。然而,该术语通常是浅辐射雾的同义词;在某些情况下,在没有风的特定地形上,雾的深度约为几十厘米。

平流雾发生在潮湿空气以平流(风)方式经过凉爽地表并冷却时。暖锋经过大量积雪区域时,平流雾很常见。在海上,当潮湿空气遇到较冷的水域(包括冷水上涌区域,例如加利福尼亚海岸)时,平流雾最为常见。水面或裸露地面上足够强的温差也会导致平流雾。

虽然强风经常混合空气,可以驱散、分裂或阻止多种雾的形成,但吹过积雪的明显较暖和较潮湿的空气可以继续产生速度高达 80 公里/小时(50 英里/小时)或更高的平流雾——这种雾将处于湍流、快速移动和相对较浅的层中,在平坦的农田、平坦的城市地形等处可观察到几厘米/英寸的深度,和/或在地形不同的地方形成更复杂的形状,例如山丘或大型建筑物背风处的旋转区域等。

加州海岸线上由平流形成的雾,通过多种过程之一被推向陆地。冷锋会将海洋层推向海岸,这种情况在春季或晚秋最为常见。在夏季,内陆强烈加热产生的低压槽会形成强大的气压梯度,将浓密的海洋层吸入。此外,在夏季,通常与夏季季风相关的西南沙漠上空的强高压会产生一股南向东南的气流,推动近海海洋层沿海岸线向上移动;这种现象被称为“南风涌浪”,通常发生在沿海高温期之后。然而,如果季风气流足够湍急,它反而可能会分解海洋层及其可能包含的任何雾。中等程度的湍流通常会改变雾堆的形状,将其抬升并分解成称为层积云的浅对流云。

锋面雾的形成方式与锋面附近的层云大致相同,当雨滴从锋面上方相对温暖的空气中落下,蒸发到靠近地球表面的较冷空气中,使其达到饱和状态时,水蒸气冷却,在露点温度凝结成雾。这种雾可能是由于锋面过后,低空锋面层云在没有任何抬升力的情况下下沉至地面而形成的。

冰雹雾有时会出现在大量冰雹堆积的地区附近,这是由于气温下降、湿度增加导致地表附近极浅的一层冰雹饱和所致。冰雹雾最常发生在冰雹上方有一层温暖潮湿的冰层且风力较小的时候。这种地面雾往往是局部性的,但也可能非常浓密且突然出现。它可能在冰雹落下后不久形成;此时冰雹有时间冷却空气,并在融化和蒸发过程中吸收热量。

冰冻条件

冻雾是指液态雾滴冻结在地面上,形成白色软或硬的雾凇冰。冻雾在暴露于低云的山顶上非常常见。它相当于冻雨,本质上与冰箱内形成的冰相同,但并非“无霜”或“无霜”类型。“冻雾”一词也可能指水蒸气过冷形成,空气中充满了类似于轻雪的小冰晶。它使雾看起来“触手可及”,仿佛可以“抓住”一把。

在美国西部,冻雾可能被称为pogonip。它通常发生在寒冷的冬季,通常发生在深山峡谷中。pogonip 一词源于肖肖尼语paγi̵nappi̵h,意为“云”。在《老农夫年鉴》的十二月日历中,经常出现“小心 Pogonip”这句话。杰克·伦敦在他的选集《烟之贝柳》中描述了一种包围了主要人物并杀死其中一人的 pogonip。

这种现象在太平洋西北地区的内陆地区很常见,气温在-12至-1摄氏度之间。哥伦比亚高原在气温反转期间几乎每年都会出现这种现象,有时甚至持续三周之久。雾气通常始于哥伦比亚河周围地区,并逐渐扩散,有时甚至覆盖到俄勒冈州拉派恩(La Pine)的土地,该地位于哥伦比亚河正南方向约240公里处,一直延伸到华盛顿州中南部。

冻雾(也称为冰雾)是指雾滴在半空中冻结成极小的冰晶而形成的雾。一般来说,形成冻雾的气温为 −35 °C (−31 °F) 或以下,因此只在北极和南极地区及其附近常见。冻雾最常见于城市地区,是由汽车尾气中的水蒸气以及供暖和发电的燃烧产物冻结而成。城市冰雾会变得非常浓稠,会昼夜持续,直到气温升高。冻雾可能与钻石尘埃状的降水有关,其中形成非常小的冰晶并缓慢下落。这通常发生在蓝天条件下,会导致多种光晕以及空气晶体对阳光折射的其他结果。冰雾常常导致视觉上的光柱现象。

内华达州弗吉尼亚城的 Pogonip 雾,出自一张 20 世纪早期的明信片

极寒天气下田野里的一棵树,雾气弥漫

巴西里约热内卢州奥尔加斯山脉国家公园的Pedra do Sin(钟岩;左)和Dedo de Deus(上帝的手指;右)山峰上空的雾气

上坡雾或山雾的形成是由于风将空气吹上斜坡(称为地形抬升),空气在上升过程中被绝热冷却,导致其中的水分凝结。这通常会在山顶形成冻雾,否则山顶的云层高度不够低。

山谷雾通常形成于冬季山谷中。它本质上是一种辐射雾,受当地地形限制,在平静的天气下可持续数天。在加州中央谷地,山谷雾通常被称为“图莱雾”(tule fog)。

海洋和沿海地区

加州尤卡谷的雾

海雾(也称为haar或fret)在很大程度上受到海浪和微小空气盐晶体的影响。所有类型的云都需要微小的吸湿性颗粒,水蒸气可以在这些颗粒上凝结。在海面上,最常见的颗粒是碎浪产生的盐雾中的盐分。除风暴区外,最常见的碎浪区位于海岸线附近,因此空气中盐分颗粒的密度也最高。

据观察,即使湿度低至70%,盐粒上也会出现凝结,因此即使在相对干燥的空气中,例如在加州海岸等适宜的地点,也会出现雾。通常情况下,在这种低湿度雾出现之前,海岸线上会呈现一层透明的薄雾,因为凝结与蒸发会相互竞争,这种现象通常在午后海滩游客身上尤为明显。最近发现的另一个沿海雾凝结核来源是海带。研究人员发现,在压力(强烈的阳光、强烈的蒸发等)下,海带会释放碘颗粒,而碘颗粒又会变成水蒸气凝结的核,从而形成雾,使直射阳光散射。

海烟,也称为蒸汽雾或蒸发雾,是由冷空气经过较温暖的水域或潮湿的陆地时产生的。海烟可能导致冻雾,有时甚至导致霜冻。这种情况还会导致蒸汽魔的形成,蒸汽魔看起来像尘埃雾。湖泊效应雾就属于这种类型,有时还会与其他成因结合,例如辐射雾。它与陆地上形成的大多数平流雾不同,它(像湖泊效应雪一样)是一种对流现象,产生的雾可能非常浓密、厚重,从上方看起来蓬松。北极海烟与海烟相似,但发生在空气非常冷的时候。海烟不是凝结成水滴,而是形成冻结、上升和凝结的水蒸气柱。水蒸气产生了海烟,通常雾气朦胧,类似烟雾。

智利和秘鲁海岸附近的加鲁阿雾是指典型的海上雾气在向内陆移动时,突然遇到一片热空气区而形成的雾。这会导致雾中的水分子因蒸发而收缩,形成“透明薄雾”。加鲁阿雾几乎看不见,但由于水汽会在较冷的硬表面上凝结,驾驶员仍然需要使用雨刷。卡曼查卡雾也是一种类似的浓雾。

雾气从海上涌入西雅图

海雾或“烦恼”侵蚀布莱顿码头

扬马延岛附近北冰洋的海雾

轻雾会降低郊区街道的能见度,骑行者在约200米(220码)的距离内会感到模糊不清。能见度的极限约为400米(440码),也就是街道尽头之前。

根据雾滴浓度的不同,雾中的能见度范围从出现薄雾到几乎为零。每年,全球都有许多人因高速公路上与雾有关的事故(包括多车相撞)而丧生。

严重的雾霾天气对航空旅行业造成了影响。尽管现代自动着陆计算机可以在没有飞行员协助的情况下自动降落飞机,但机场控制塔的工作人员必须能够看到飞机是否停在跑道上等待起飞。浓雾天气下的安全运行非常困难,民航机场可能会禁止飞机起飞和降落,直到情况好转。

二战期间开发的一种用于军用飞机返航的着陆解决方案被称为“雾调查与驱散作业”(FIDO)。该方案需要在跑道旁燃烧大量燃料以蒸发雾气,为返航的战斗机和轰炸机飞行员提供足够的视觉提示,确保飞机安全降落。但由于能耗较高,这种方法不适用于常规作业。

阴影

阴影在雾中投射出三维空间。雾的浓度足够高,足以被穿过建筑物或树木缝隙的光线照亮,但又足够稀薄,可以让大量光线穿过,照亮更远处的点。因此,物体阴影看起来像是与光源平行的“光束”。这些巨大的阴影的形成方式与云的阴影——曙暮光——相同。在雾中,投射阴影的是固体物体。

声音传播和声学

另请参阅:声学定位、声学阴影和雾角

声音通常在固体中传播速度最快、距离最远,其次是液体,最后是气体(例如大气)。雾天时,由于水滴间距较小以及气温差异,声音会受到影响。

虽然雾本质上是液态水,但众多水滴之间却被微小的气隙隔开。高音调的声音频率高,这意味着它们的波长短。为了传输高频波,空气必须非常快速地来回移动。短波长的高音调声波会被许多分散的水滴反射和折射,从而部分抵消和耗散其能量(这一过程称为“阻尼”)。相比之下,频率低、波长长的低音调声波,其空气移动速度较慢,频率也较低,与小水滴相互作用时损失的能量也较少。低音调声波受雾的影响较小,传播距离也较远,这就是雾角使用低音调的原因。

雾可能是由逆温现象引起的,逆温现象是指冷空气聚集在地面形成雾,而暖空气则位于其上方。冷空气和暖空气之间的逆温边界将声波反射回地面,使得原本应该向外辐射并进入高层大气的声音反弹回地面附近传播。逆温现象通过在地面和逆温层之间反射声音,增加了低频声音的传播距离。

记录极端情况

雾气特别多的地方包括新西兰汉密尔顿和纽芬兰海岸的大浅滩(北方寒冷的拉布拉多洋流与南方温暖的墨西哥湾暖流的交汇处)。世界上一些雾气非常多的陆地地区包括阿根廷(纽芬兰)和雷斯岬(加利福尼亚州),每年都有超过 200 个雾天。即使在总体上较为温暖的南欧,低地和山谷也经常会出现浓雾和局部雾,例如意大利的波河谷下部和阿诺河谷和台伯河谷;西班牙东北部的埃布罗河谷;以及瑞士高原,尤其是西兰岛地区,在深秋和冬季。其他雾气特别多的地区包括智利沿海(南部);纳米比亚沿海;格陵兰岛诺德;和北地群岛。[需要引文]

作为水源

加州红杉林大约 30% 到 40% 的水分来自沿海雾气,即雾滴。气候模式的变化可能导致这些地区相对干旱。在加州沿海地区,雾是一年中长达 7 个月的动植物唯一的水源。一些动物,包括昆虫,依靠湿雾作为主要的水源,特别是在非洲许多沿海地区等干旱气候地区。一些沿海社区使用雾网从大气中提取水分,因为地下水抽取和雨水收集不足。

人造雾是人工制造的雾,通常通过蒸发水和乙二醇或甘油基液体来产生。将液体注入加热的金属块中,金属块会迅速蒸发。由此产生的压力迫使蒸汽从排气口排出。蒸汽与室外凉爽的空气接触后,凝结成微小的水滴,形成雾。这类造雾机通常用于娱乐场所。

历史参考

另请参阅:豌豆汤雾、战争迷雾和戏剧烟雾

雾的存在常常在历史事件中扮演着关键角色,例如战略战役。一个例子是1776年的长岛战役,当时美国将军乔治·华盛顿及其部队利用雾气掩护,成功逃脱了即将被英军俘虏的命运。另一个例子是二战期间的诺曼底登陆日(1944年6月6日) ,盟军在雾天登陆法国诺曼底海滩。由于能见度下降,双方在那场战役中都报告了积极和消极的结果。

--------------------------------------------

看完上文,是不是比高中教材对雾的理解好多了。

但是,即便如此,学习完上述关于雾的介绍,大家还是不会解释上述关于雾的高考地理题。

2024年山东卷的上云下雾,哪个老师不看论文真正懂题意了?

看完论文就知道题目与论文说法不一致。

2025年福建卷乌鲁木齐大雾,不看论文哪个老师看得懂题目给的风向图?这题的图一个人都不可能看懂!

这样的题,学生除了瞎蒙,能真正理解这个天气现象才怪。

这样的题能选拔人才就是个笑话。

师生的时间不能用在学习真正的地理知识上,天天就陷在这些垃圾题里,真是悲哀。

来源:狐说地理