教育评价改革背景下命题转型与教研备课

原创:房涛 来源:房涛学习与分享

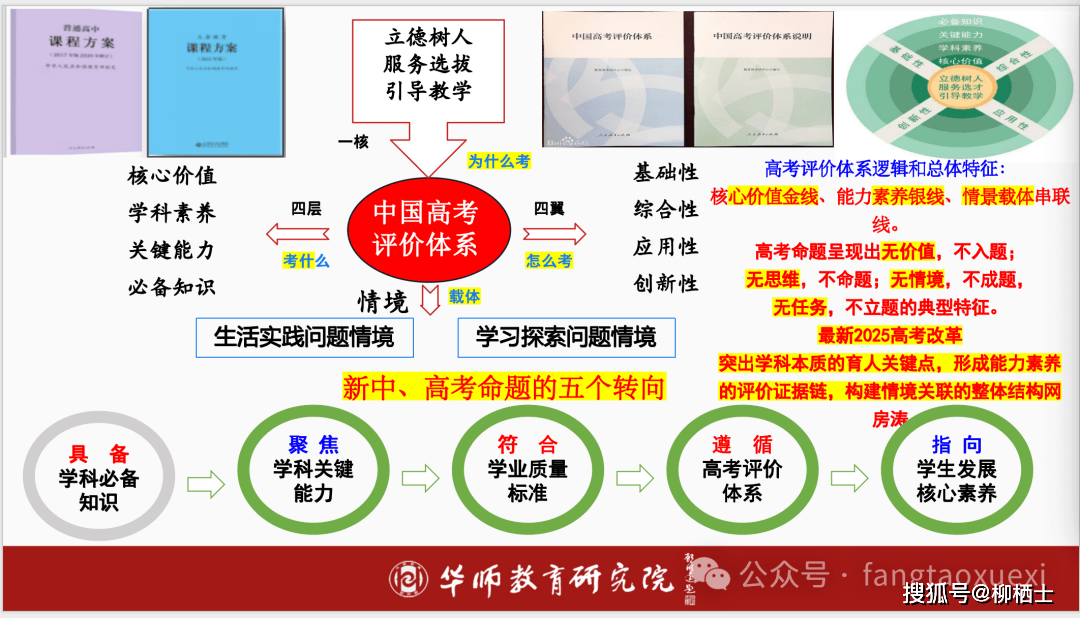

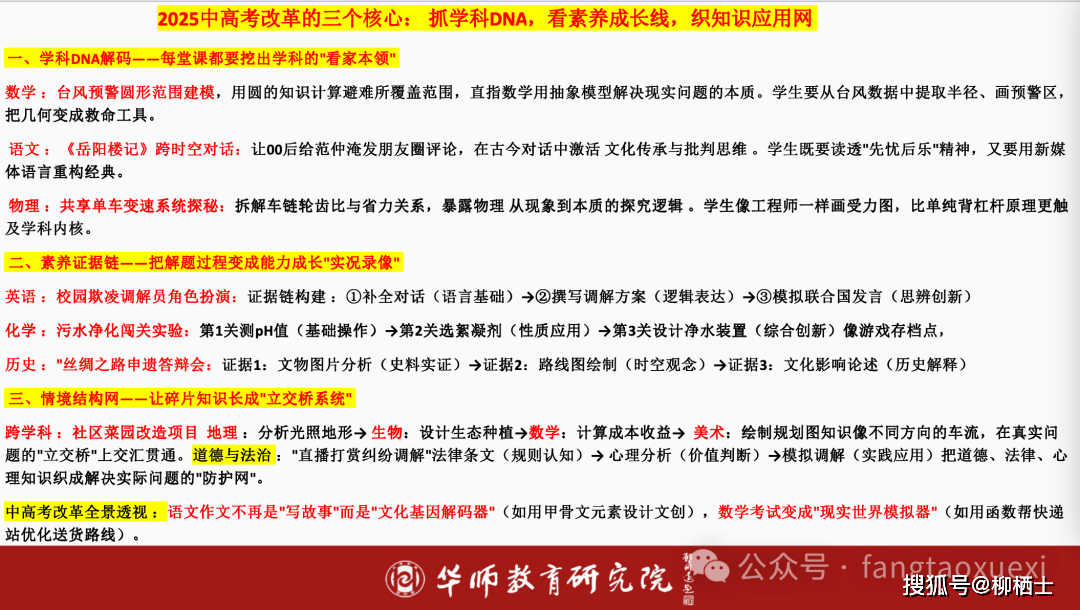

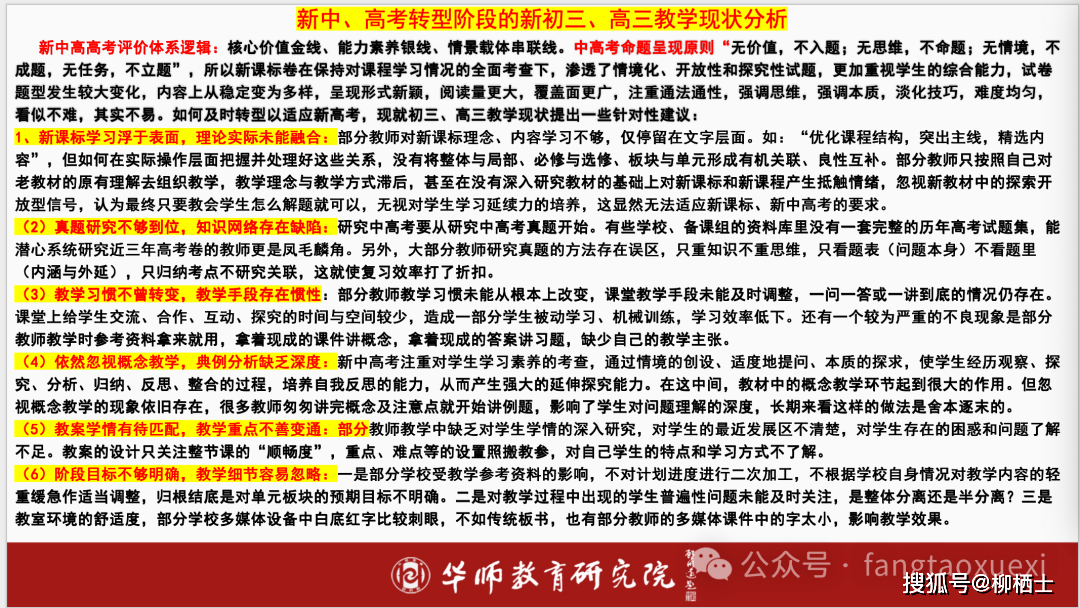

在深化教育评价改革的时代背景下,2025年中高考试卷呈现出鲜明的命题理念转型,其核心特征凝练为“无价值,不入题;无思维,不命题;无情境,不成题;无任务,不立题”的“四无”原则。这一转型深刻回应了《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》提出的“深化高考综合改革,构建引导学生德智体美劳全面发展的考试内容体系”的要求。通过对2025年高考各学科试卷的深度剖析,我们可以清晰看到这一命题理念的全面渗透与创新实践。四无原则的辩证关系:价值引领是命题的灵魂根基,确保试题方向性与教育性;思维考查是命题的核心目标,聚焦高阶认知能力;情境创设是命题的载体依托,架设知识与现实的桥梁;任务驱动是命题的实现路径,指向问题解决与实践应用。四者相互依存,共同构成新时代教育评价的完整闭环,推动“考分导向”向“育人导向”的根本转变。

无价值,不入题:核心价值的渗透与引领。2025年试卷将价值塑造作为命题的首要标准,通过精选题材、创设语境,使考试成为价值引领的重要场域。试题摒弃了空洞的价值说教,而是将国家战略、文化传统、时代精神有机融入考查内容,实现“润物无声”的育人效果。家国情怀与民族精神的价值浸润,全国一卷语文作文题:选取三段抗战相关材料,结合中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的历史节点,引导考生思考民族精神的传承。材料之一选自艾青《我爱这土地》——统编教材九年级上册篇目,实现了教材价值导向与考试评价的贯通。试题要求考生在历史与现实的对话中,理解“浴血奋战的峥嵘岁月”对当代青年的精神启示,避免了标签化的爱国表达,促使真情实感的自然流露。全国二卷作文题:以“敢于有梦、勇于追梦”为主题,呼应青年一代在中华民族伟大复兴进程中的使命担当。试题鼓励考生将个人理想融入时代洪流,体现了个体与集体、梦想与现实的辩证思考。科技伦理与文化自信的当代审视,数学全国一卷第15题:以某疾病与超声波检查结果关系为背景,应用列联表检验两个随机变量的关联性。试题不仅考查统计知识,更引导考生关注科学伦理与技术应用的社会责任,体现“科技向善”的价值观。青年责任与全球视野的价值升华。天津卷作文以车轮、辐条等为意象,引导考生思考向心力与凝聚力对个体成长、事业发展的重要意义,隐喻个人与集体的关系。这种具象化的命题设计,使抽象价值观变得可感可思,有效避免了空洞说教。上海卷作文题围绕“专业文章、通俗文章、传世文章”展开,要求考生在当下信息爆炸时代思考文化传播的本质,呼应了“文化高质量发展”的国家战略。“学生若对当前文化传播有一定了解,便可以打开思辨空间,写出言之有物的文章”,体现了文化价值与现实关怀的有机统一。

无思维,不命题:高阶思维能力的考查创新,2025年命题彻底摒弃了知识记忆型考查,将思维品质作为区分考生能力的关键标尺。试卷通过创新题型设计、优化难度梯度、开放解题路径等方式,全面考查批判性思维、创新思维、系统思维等高阶认知能力。批判性思维的深度激活,数学全国二卷第19题:设置乒乓球练习情境,引入“一族事件”概念,研究其概率关系。试题要求考生创造性地分析问题,在新情境中建立新问题与已有知识的联系,形成解题思路。这彻底改变了传统概率题机械套用公式的模式,考生必须理解事件族的本质特征,辨析条件概率的依存关系,展现思维的严谨性与灵活性。新高考I卷数学第8题:在题目形式和语言叙述方面进行创新,要求考生通过数形结合、特值列举等方法进行探索和尝试。教育部教育考试院命题专家明确指出,此类设计旨在“引导中学摒弃细分试题类型、总结解题套路等固化的复习备考模式,将教学重点放到提高学生的素养和能力上来”。创新思维与发散思维的多维激发,数学全国一卷第19题:突破以往以幂指对函数为背景的导数题模式,创新性采用三角函数情境设计函数导数问题。这种设计打破备考套路,要求考生从函数性质的本质出发,通过代数推理与几何直观的融合寻找解题路径,突出数学思维的创新性与探索性。北京卷微写作要求考生为老师设计教师节奖项或围绕“轻”创作小诗。这类试题没有标准答案,鼓励考生突破常规表达,展现审美创造力与情感体验的独特性,直指语文核心素养中的“审美鉴赏与创造”。系统思维与逻辑建构的整体考查,数学全国二卷第18题:研究函数极值点和零点的关系,采用递进式设问:第(1)问确定存在性和唯一性,奠定基础;第(2)问引入辅助函数探索二者关系,设问开放且逻辑性强。试题思维量逐步提升,考查化归与转化、数形结合、函数与方程等数学思想,使不同层次学生都有获得感,实现良好区分。

无情境,不成题:真实情境的载体创新,2025年试卷将情境创设作为命题的必备要素,通过学术情境、生活情境、社会情境的多元构建,架设知识与实践的桥梁,杜绝“为考知识而考知识”的命题倾向。学术情境:聚焦学科本质的深度探索,数学新高考I卷第17题:一改传统求线面角、面面角的设问模式,将立体几何与球的切接问题结合,要求求解异面直线所成的角。这一设计在几何要素间建立新颖联系,考查空间想象力的同时,引导考生理解几何定理的本质内涵。全国二卷古诗鉴赏:选用唐宋冷门篇目(如张耒议论文),要求考生在陌生文本中运用文言阅读策略,避免机械背诵。文化常识题减少机械记忆,要求结合历史语境推断(如分析蜀地官职制度),强化知识的迁移应用。生活情境:真实问题的学科化解构,数学全国一卷第6题:设置帆船比赛情境,引入“视风风速、真风风速、船行风风速、风力等级”等概念,考查向量合成与分解的知识。试题将物理概念转化为数学模型,展现数学工具解决实际问题的力量。北京卷作文素材:从运动员中长跑时出现的“极点”反应,以及车站电子时刻表等日常生活现象出发命题,使抽象道理具象化。这种设计引导考生从细微处观察生活,在熟悉场景中发现思考的切入点。社会情境:时代命题的学科回应,语文信息类文本阅读:聚焦“科技伦理”“乡村振兴”等国家战略,新增政策文件与文学评论的对比分析题型,强化信息整合与逻辑推理能力。试题要求考生在政策表述与文学表达的差异中把握共同价值导向,体现语文学科服务时代的功能。作文命题中的“四川元素”要求:全国二卷作文明确要求结合“大禹治水精神、三星堆文明”等地域文化符号展开论述,避免空泛抒情。这种设计既呼应文化传承的国家议程,又引导考生立足本土资源构建文化认同。

无任务,不立题:任务驱动的实践导向。2025年命题将任务设计作为试题建构的基点,通过明确的任务指令,创设问题解决的实践场景,考查知识应用与行动能力,实现从“解题”向“解决问题”的转变。综合解决方案的设计任务。社区图书馆管理题:要求考生针对共享图书馆面临的管理难题,以社区管理员身份撰写改进方案。这类试题模拟真实工作场景,考查信息整合、问题诊断、对策设计等综合能力,体现“学以致用”的育人导向。“校园零碳行动”倡议书:以中国2030年前实现碳达峰的国家承诺为背景,要求考生以某高校学生发起人的身份撰写倡议书,任务需整合政策理解

基于2025年中高考“四无”命题原则(无价值不入题、无思维不命题、无情境不成题、无任务不立题)的典型案例分析,结合当前教改方向与一线实践需求,以下系统提出备课教研的落实策略,助力教学深度转型:从“表面渗透”到“深度内化”。教材价值开发,梳理教材中隐含的家国情怀(如艾青《我爱这土地》中的抗战精神)、科技伦理(如基因工程中的社会责任)、文化自信(如三星堆文明符号)等价值点,建立学科核心价值与知识点的对应关系表。示例:语文组可编制《必修教材革命文化主题单元教学指南》,关联“大禹治水精神”与当代青年责任。设计主题式项目如“碳中和的数学建模”(数学+化学+政治),通过数据分析碳排放与社会发展的平衡,渗透可持续发展观。 避免说教化,通过争议性议题辩论(如AI医疗的伦理边界)引导学生自主建构价值观。构建“问题链—思维工具—迁移应用”路径:批判性思维训练模型*引入“审题五步法”(信息提取→隐含前提识别→逻辑漏洞分析→多元视角论证→结论修正),针对高考典型题如数学“一族事件”概率题(全国二卷第19题)设计阶梯式问题链。使用思维可视化工具:历史课用“时空坐标轴”分析租佃制度变迁,关联2024年高考题《卖田说》的史料实证要求。

创新思维孵化策略:一题多解·多题归一:数学导数题采用三角函数情境替代传统幂函数(全国一卷第19题),引导学生对比不同函数模型的解题路径。开放结论任务:如生物实验设计“突变菌株的环境适应性验证”,允许多种方案并评估证据质量。三类情境的深度开发与教学转化:学术情境:链接前沿与教材,物理课将“量子纠缠”简化成高中可操作的光偏振实验,呼应教材“波粒二象性”章节。语文“文学短评”任务对接教材必修上册“学写短评”单元,分析《儒林外史》的讽刺手法。强化问题解决导向,数学“帆船风速向量题”(全国一卷第6题)转化为校园运动会项目:测算投掷实心球的最佳角度。英语设计“社区外籍人士服务手册”任务,整合文化差异与实用写作。

复杂情境设计原则,逐步提升情境复杂度: 任务驱动:从“解题”到“做事”的教学重构。学科典型任务库建设,依据课标“学习任务群”,开发三类任务:认知型任务:如古诗鉴赏对比(李白vs苏轼蜀地意象差异分析)实践型任务:生物“社区水质检测与治理提案”。创造型任务:微写作“为教师节设计诗意奖项”(北京卷)。采用“逆向设计”:明确素养目标→设计评价量规→创设任务→分解子活动。

教研机制打通“研—教—评”闭环,命题研究反哺教学,教研组定期解构高考真题,形成《命题意图—素养指向—教学盲点》。跨学科协作与资源开发,每月举办“情境化命题工作坊”,各科教师共同设计如“中医药里的化学与历史”等融合性任务。 建设校本情境案例库,标注适用学段、思维层级、价值维度,实现资源共享。从“知识传授者”到“素养推进者”。专业发展提升“三题能力,赏题(分析命题逻辑)、解题(多路径突破)、用题(改编为教学任务)。 参与“青蓝工程”,新手教师与骨干教师结对开发情境任务,如生物“基因编辑伦理辩论会”。 评价改革配套,将“四无”原则落实度纳入课堂观察量表,重点考察: 价值渗透的自然性、思维冲突的设计性、情境任务的真实性、学生成果的生成性。

“四无”命题实为素养时代对教学的深层叩问:唯有将价值融于知识肌理、以思维重构课堂逻辑、借情境打破学科壁垒、用任务激活实践动能,方能培养出兼具家国情怀与问题解决力的时代新人。教育者当以备课教研为支点,撬动从“教知识”到“育素养”的全面转型,使每一节课都成为核心素养的孵化场。