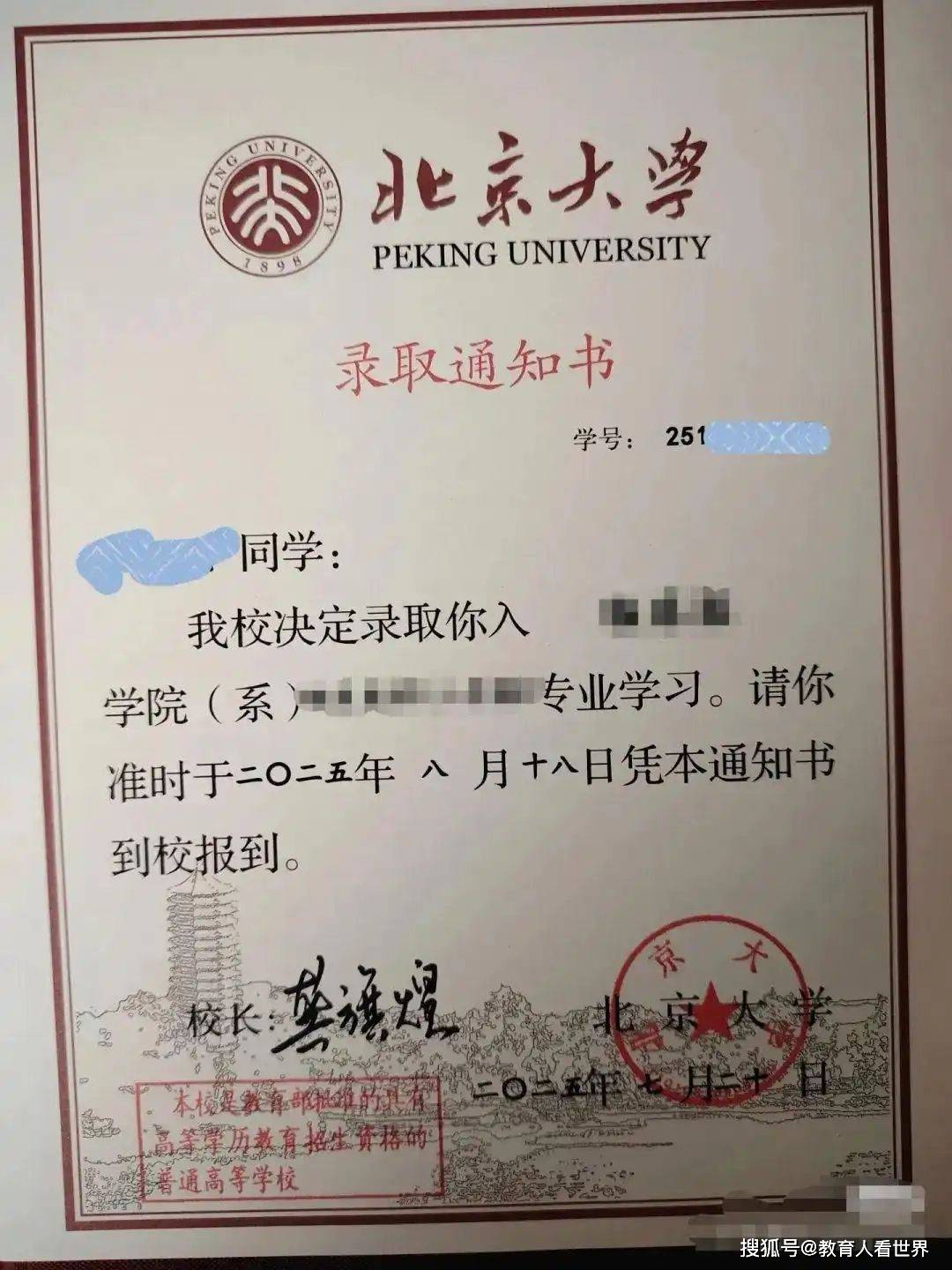

北大通知书被指2处语病!“最高学府”人设崩塌,文科教育何去何从?

一封本该承载无上荣光的北大录取通知书,竟因基础语句被网友揪出语病,沦为全网笑柄。校方轻飘飘一句“将反馈改进”,看似谦逊,实则是名校底裤被扒后仓促的遮羞布。这哪里是偶然的笔误?分明是顶尖学府语文教育空心化、功利化病灶的一次集中爆发,其根源之深,让人不忍卒睹!

名校光环之下,语文素养早已沦为“无用”的装饰品。 北大,这座以文科立身、曾孕育无数语言大师的圣殿,如今连一份代表门面的录取通知书都漏洞百出,其公文写作能力之粗糙,与“最高学府”的金字招牌形成刺眼反差。

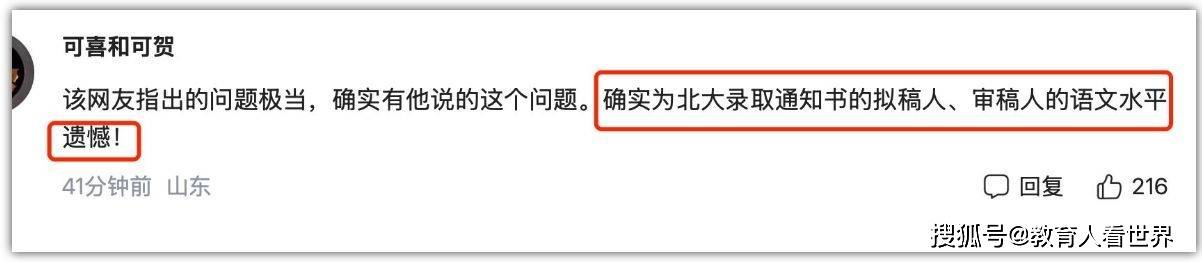

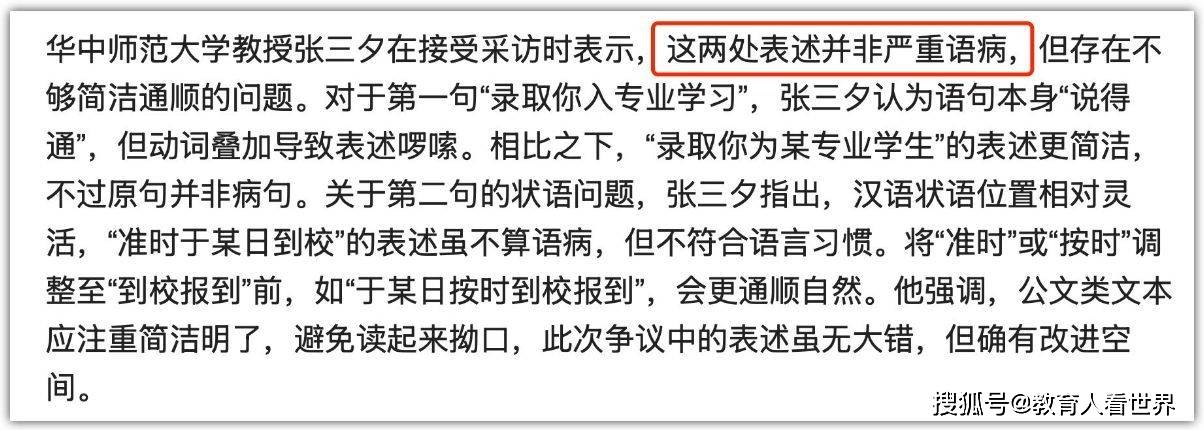

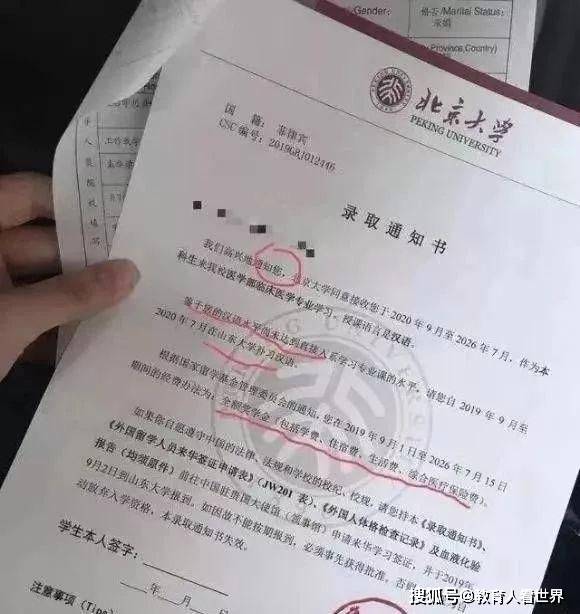

按照小学语文老师的标准,这份录取通知书存在两处严重语病,要打不及格。好在华中师大张三夕教授来救场,说“非严重语病”,帮忙遮掩了一下。在实用主义至上的氛围里,语法通顺与否成了无关痛痒的“细枝末节”。当网友精准指出“录取你入专业学习”的动词堆砌与“准时于某日”的语序不当时,北大招办的反应更像是对“挑刺者”的敷衍,而非对学术严谨性的敬畏。

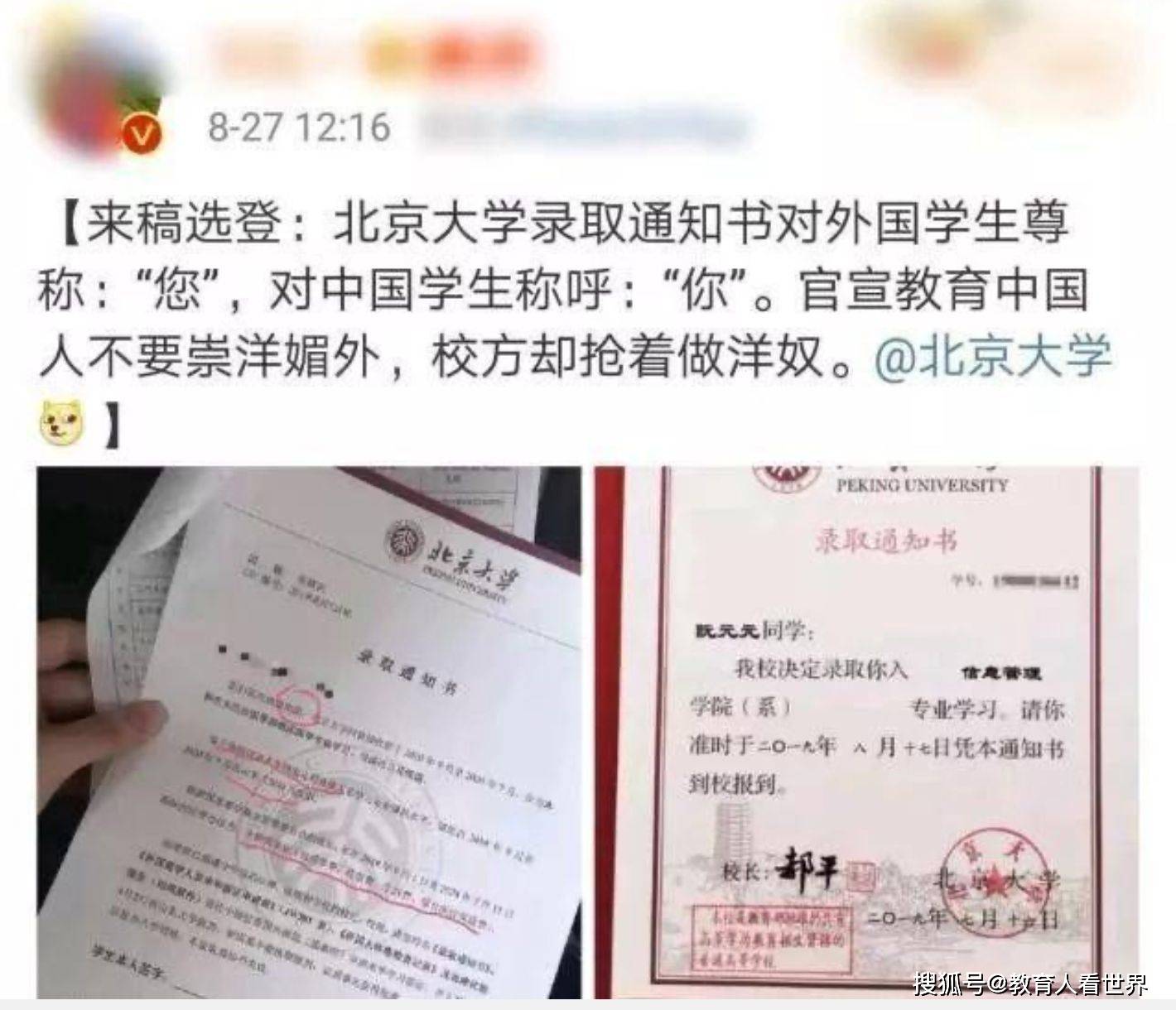

这绝非孤例,2019年北大通知书“对内称‘你’,对外称‘您’”的“内外有别”闹剧,早已将这种对母语庄重性的轻慢暴露无遗,当时曾有人质疑。

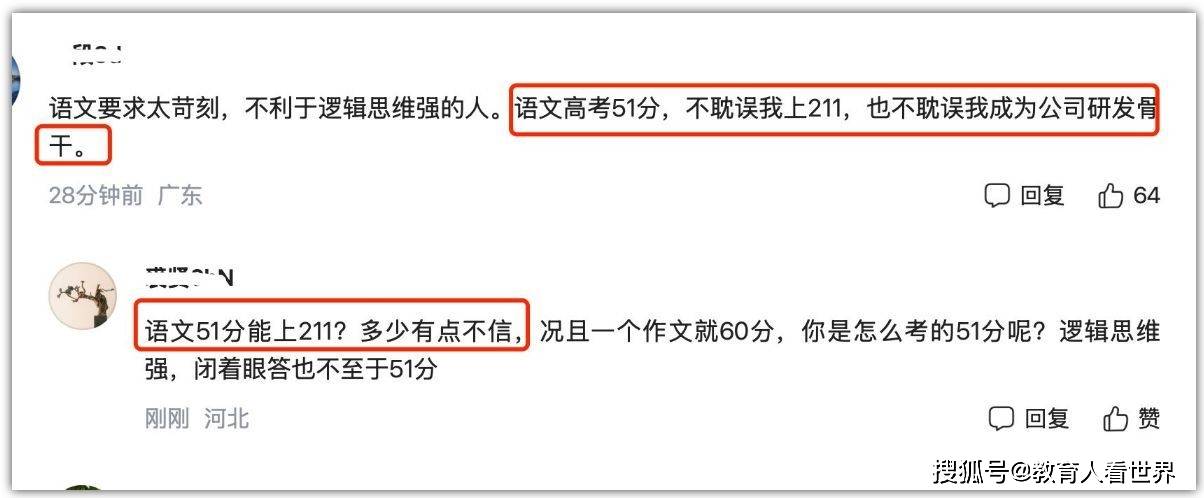

病灶的根源,深植于高中应试流水线与名校畸形的学科崇拜。 网友说“语文51分上211”的“自曝”及其引发的争议,撕开了现行语文教育的残酷真相:它早已异化为标准答案驱动下的技巧训练场,与真正的语言素养、逻辑思辨渐行渐远。高考语文沦为精准拆解的“技术活”,高分者未必懂语言之美,低分者亦可能思维卓越(尽管51分确存疑点)。

这种扭曲的评价体系,直接导致高校(尤其是顶尖理工见长的名校)对语文教育的系统性轻视。黄李伟教授的研究一针见血:高校语文课程被严重“边缘化”,沦为可有可无的选修课,教学方法陈腐单一。当北大清华的学霸“语文110分”竟被视为常态甚至“够用”[[评论]],当校园津津乐道的是竞赛金牌、Nature论文而非文采斐然的学术表达,语文教师的地位与话语权可想而知。公文写作?那不过是行政人员照猫画虎的“事务性工作”,何须“大师级”的雕琢?名校的资源与目光,早已被“硬核”理工学科和国际排名指标虹吸殆尽,滋养人文精神的土壤早已贫瘠不堪。

溃败的代价,远不止一份通知书的尴尬。 语言是思想的载体,是学术的基石。公文写作的粗糙,折射的是治学态度的浮躁与行政管理思维的僵化。当最高学府都无法产出简洁、精准、庄重的官方文本,如何要求学生写出逻辑严密、表达清晰的论文?又如何传递对学术规范与文字之美的敬畏?

更可怕的是,这种轻视母语、崇尚“实用”的风气,正通过名校的示范效应向下蔓延。工地学子崔海接到通知书的励志故事背后,社会只关注“跃龙门”的结果,鲜少在意承载这一结果的文书本身是否承载了应有的文化尊严。网友说得痛切:“十年寒窗换来的一纸通知书,理应字字斟酌”——这纸文书,本应是学术圣殿发出的第一声庄严钟鸣,而非潦草敷衍的入场券。

北大通知书的语病风波,是一记响亮的耳光,抽在所有沉醉于排名与指标的顶尖高校脸上。它昭示着:名校的“底子”,可以在论文数量,在诺奖光环,更要在于对母语的敬畏、对文字的匠心、对人文精神的坚守。 若继续纵容语文教育在功利洪流中沉沦,继续将公文写作视为“后勤杂务”,今日的语法笑话,终将酿成明日学术尊严与文化自信的全面崩塌。

修补几个病句易,重塑对语言与人文的信仰难——北大们,是时候从通知书开始,捡起那被遗落已久的“底子”了。否则,“最高学府”的金字招牌,终将在一次次“掉底子”的尴尬中,褪尽最后一层神圣的釉彩。

信源:环球网等媒体

你认为名校连一纸录取通知书都写不利索,到底是谁的问题?欢迎留言。

(图源网络,侵联删)