郑清茂教授辞世,温和一生不争权、翻译大家晚年再登巅峰

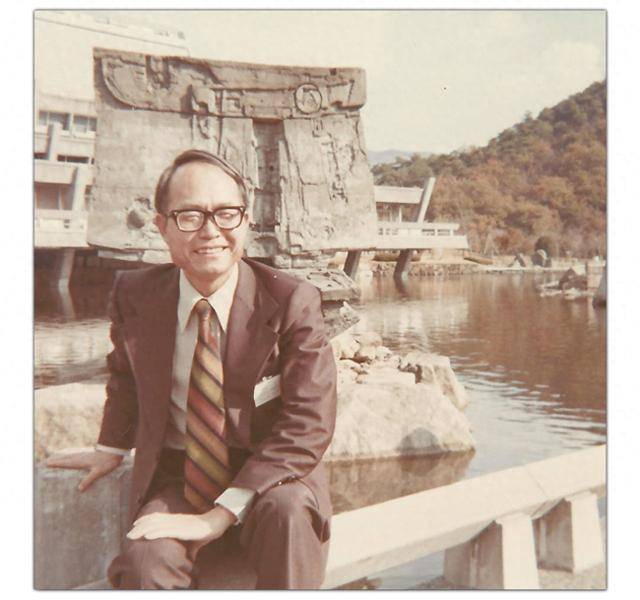

2025年9月3日,郑清茂教授辞世,享年92岁。看似平静的告别,却让无数学生与同行感到无尽的怀念与敬仰。郑清茂,这位来自台湾嘉义民雄乡牛斗山的农家子弟,靠着天赋与勤奋,从放牛娃一路读到普林斯顿博士,走上世界顶尖大学讲台,最终在东华大学中文系留下最深的烙印。

在东华大学的日子里,郑教授被学生们亲切地称为“爷爷”,不是因为年龄,而是因为他温和、慈爱的气质。他与杨牧、王文进和颜崑阳四位学者一道,被学生们戏称为“外公、慈母、严父、爷爷”的大家族组合。

在这个组合中,没有权力争斗,没有资源内耗,只有彼此的尊重与成全。郑清茂身为创系主任,却从不独断专行,事无巨细都要与同仁沟通,“耳顺之年”依旧虚怀若谷。他那一句:“崑阳呀,你能不能提供些意见?”不是客套,而是真心尊重。

在那个刚起步的中文系里,他们一起打造出一个既保留古典精华、又拥抱现代文化的学术体系。没有人争资源、抢课程名额、斗升等机会——有任务主动承担,有荣誉互相推让,这种“不争而辞让”的文化,成为东华中文系最美的传统。郑教授不爱权、不恃功、不居功,在他任内,系上始终和谐如家。

翻译不是副业,是另一座高峰

也许你不知道,郑清茂翻译过的日文文学和汉学著作,在学界被誉为“质与量俱佳”。他曾自谦是“学术边缘人”,但真实情况是,他在中国古典与现代文学、日本文学与汉学、中日比较文学、西方汉学等多个领域都有深厚的积累。

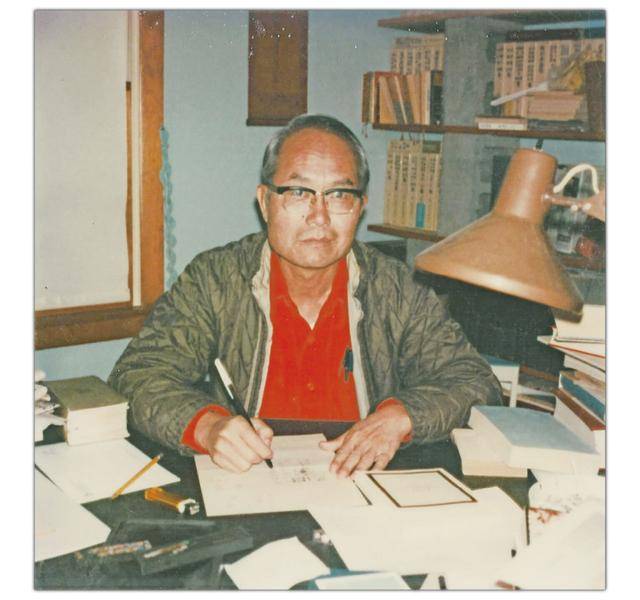

比起写原著,他更擅长译作——但不是为了偷懒,而是因为他将翻译看作“再创作”,一个连接文化的高度专业行为。

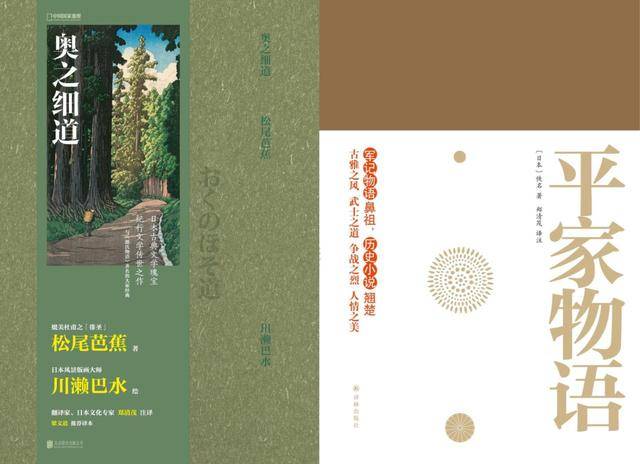

他翻译的吉川幸次郎《古诗十九首》《宋诗概说》《元明诗概说》,至今仍是学界参考书;还译过《挽歌》《轮唱》《鱼玄机》等日本文学名作。70岁退休后,他没有选择安逸生活,而是花了多年时间,完成了《奥之细道》和《平家物语》两部日本古典文学的汉译,这两本书不仅难度极高,还需极强的中日文化素养和语言审美。

尤其《奥之细道》,他用清雅的文言文翻译出俳句的意境,比如:

“春将去也。枉教鸟啼婉转,鱼目含泪。”

这14个字翻得婉转动人,不仅保留了原作的精髓,也融入了中国古典诗意,连不懂日文的人也能感受到其中的哀愁与美感。

郑教授用实力证明,翻译不是“做配角”,而是可以登上文学巅峰的正道。他的译笔优雅、注释详尽,对中日文化理解之深,令后人难以超越。

人生全靠“偶然”?其实是“必然”的积累

郑清茂常说,自己的一生充满“偶然”:偶然出生在贫困农村、偶然听到父亲念诗、偶然遇到台大教授台静农、偶然被推荐去美国留学……但这些“偶然”背后,其实藏着他天生的聪慧和后天的努力。

小时候放牛,他就知道用竹竿和阳光来计时;大学期间靠翻译日文稿维持生活,从此与日本文学结缘。

他的性格温厚宽和,不争不抢,却总能赢得贵人相助。从中学开始写作,到大学翻译、研究、教授,郑清茂靠的不只是机缘,而是长期积累下来的学识与人品。

他一生没有红过脸、没有与人争吵过,不忮不求,凡事随缘。哪怕面对学术界的“专业化”压力,他也始终选择做一个“博通”的学者,不钻一个牛角尖,却能把多个领域串联起来,形成自己的深度与风格。

结语:

如今,“爷爷”郑清茂走了,像他那样温文尔雅、不以权压人、又真才实学的学者,已越来越少。但他留下的精神——温和、不争、求真——还在影响着后人。他的译作、他的教学、他的人格,都是这个时代稀有而宝贵的典范,郑公已远,典范长存。