新型研究型大学崛起的意义:中国不只需要985大学!

再走回头路,没有意义

福耀科技大学的王树国校长:“我们一定不能‘屈服’于传统模式。” 这位校长的担忧道出了当下中国高等教育的关键命题 —— 当新技术革命的窗口期越来越短,我们的大学不能只盯着 “985” 的老路走。

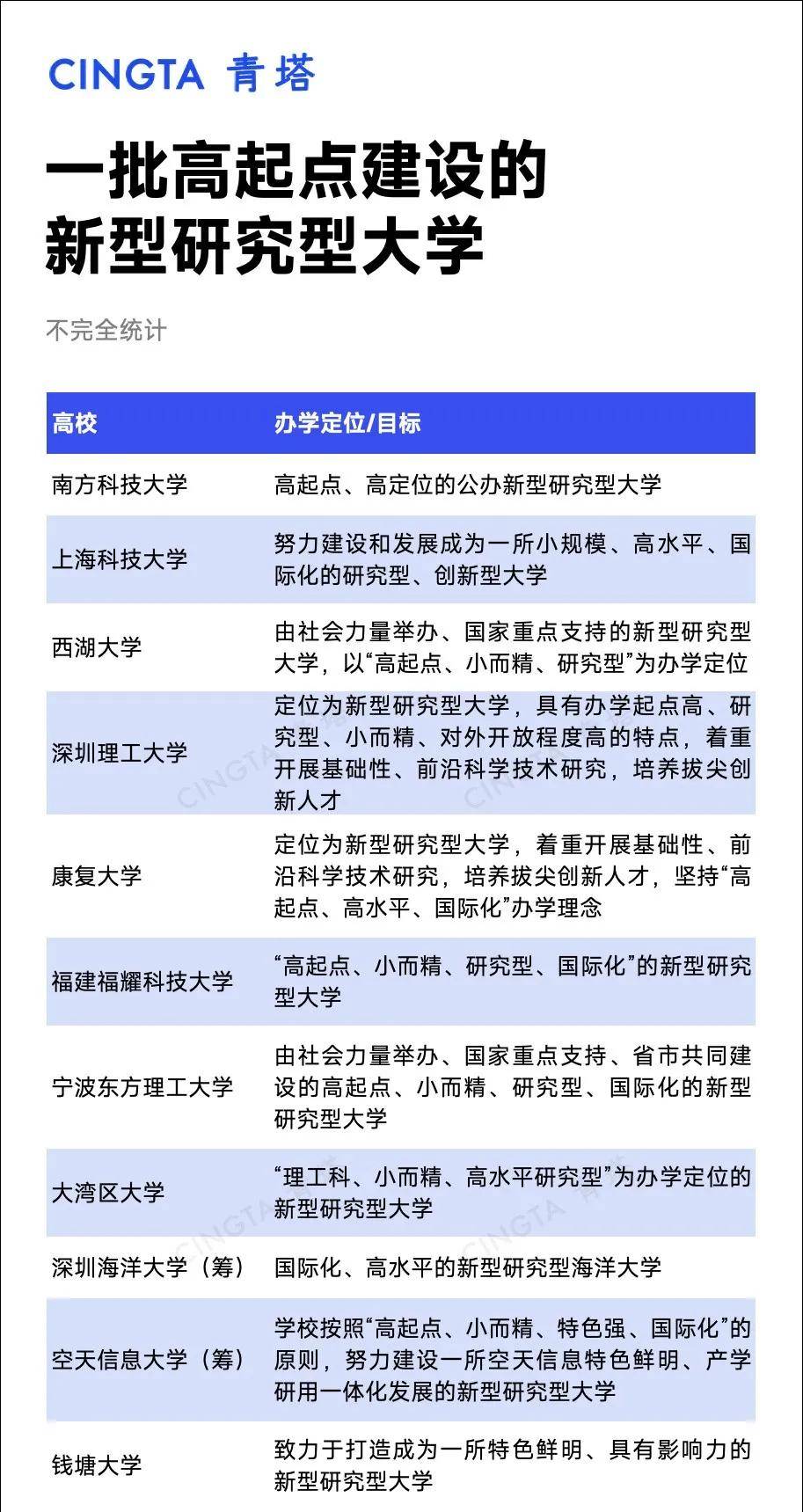

目前全国仅有的 8 所新型研究型大学,正在进行一场冒险的改革:它们不想成为新的 “985”,而是要彻底改变高等教育的 “游戏规则”。

一、打破专业围墙:从 “按绩点选专业” 到 “为兴趣选课”

传统大学的学生刚入学就要定专业,绩点成了转专业的 “拦路虎”,而新型研究型大学正在颠覆这套逻辑。

几乎所有新型大学都允许学生先读 1 - 2 年通识教育,不用看绩点就能自由选专业。

更激进的想法是参考美国的 “完全学分制”:没有固定专业,学生像点菜一样选课程,修满对应学分就能拿学位。

这种模式下,学计算机的可以去听材料学课,学医学的能选修人工智能,跨学科的火花自然就冒出来了。

但这种改革没那么简单。

在美国,学生可能花五六年才找到真正喜欢的专业,但国内受毕业率、宿舍管理等因素限制,很少有学校敢实行弹性学制。

更关键的是,咱们的学生一路从应试教育走来,习惯了被安排,突然让自己填满课表,不少人会慌神。

这就像突然给习惯了走马路的人一辆自行车,既要学骑车技巧,还得适应交通规则。

所以大学改革不能孤军奋战,必须和中小学配合,提前培养学生的规划能力,不然改革越超前,学生越容易摔跤。

二、不做 “新 985”:它们要的是不一样的 “游戏规则”

很多人觉得新型研究型大学就是要办成 “升级版 985”,这其实搞错了方向。

传统 “985” 大学讲究综合排名、学科齐全,就像大型综合超市,什么都卖但未必专精;而新型大学更像精品专卖店,聚焦特定领域做到极致。

传统高校的科研常常 “纸上谈兵”,论文发了不少,能转化成产品的不多。

新型大学从一开始就带着 “打破围墙” 的基因,企业出难题,高校组团攻关,就像给科研安了个 “转化加速器”。

深圳的高校更直接,学生没毕业就能带着专利进企业,学校和当地产业就像两棵缠在一起的树,互相给养分。

这种 “产学研” 不是喊口号,而是真的让知识能变成生产力。

三、改革路上的坎:理想很丰满,现实有挑战

王树国校长担心的 “走回头路” 不是没道理。

新型大学的改革全靠自己摸索,顶层设计还没跟上,就像在没有红绿灯的路口开车,全凭经验判断。弹性学制让毕业率波动怎么办?

跨学科培养让教师评价体系跟不上怎么办?这些问题都没标准答案。有的学校尝试了一阵子完全学分制,最后还是妥协加了些限制条件,就像给狂奔的改革踩了脚刹车。

学生这边也有适应问题。

习惯了标准答案的学生突然要自主选课,有的会陷入 “选择困难症”,有的选了一堆课最后啥也没学好。这时候大学不能当甩手掌柜,得派 “导航员”—— 也就是专业导师全程指导。

但现在很多新型大学的导师自己也在适应新角色,就像新手司机带新手乘客,一路上磕磕绊绊难免。

更麻烦的是社会观念,家长们还是习惯性看学校排名、专业就业率,对这种 “放养式” 培养心里没底,这也给改革增加了压力。

四、为什么说中国需要这样的 “新大学”?

我们的高等教育毛入学率已经超过 57%,但培养的人才和产业需求总有点错位。

传统 “985” 大学像航空母舰,掉头慢但稳当;新型研究型大学像快艇,灵活敢闯,能快速对接新技术、新产业。

就像制造芯片,既需要综合性大学研究基础理论,也需要新型大学专攻光刻技术这样的 “卡脖子” 难题。

更重要的是,它们在探索教育的另一种可能:不是把学生培养成标准化产品,而是让每个人都能找到自己的闪光点。

当某所新型大学的学生能同时学人工智能和生物医学,未来可能就会在医疗机器人领域搞出突破;当实验室直接对接工厂生产线,学生毕业就能解决实际问题。

这种探索或许现在看起来不完美,但却是让中国高等教育保持活力的关键。

这些新型研究型大学的崛起,不是要否定 “985” 的价值,而是要证明中国的高等教育可以有更多形态。

就像一桌宴席,既要有经典大菜,也得有创新菜式。

未来的竞争不是某类大学打败另一类,而是它们能不能各自做好分内事,共同撑起中国高等教育的多元化生态。

毕竟,国家需要能拿诺贝尔奖的基础研究,也需要能解决产业难题的应用人才,更需要敢于打破常规的教育创新 —— 这才是新型研究型大学真正的意义所在。