2025新教材人教版小学四年级数学上册电子课本(高清PDF版可打印)

2025年学生将迎来新版教材,新教材将更加重视思维和阅读!为了方便广大学生在暑假预习新学期的课本知识,我们整理了2025新人教版四年级数学(上册)一电子课本,以图片的形式呈现给大家,希望对同学们的暑期学习有所帮助。

以下是部分内容截图,完整信息请查看 PDF 文件

想要帮助四年级学生扎实掌握数学知识、培养逻辑思维,可从 “核心内容概览” 与 “针对性学习方法” 两大维度入手,既理清知识框架,又掌握实用学习技巧,助力平稳度过 “具象运算” 到 “抽象思维” 的过渡阶段(以下内容以人教版教材为参考)。

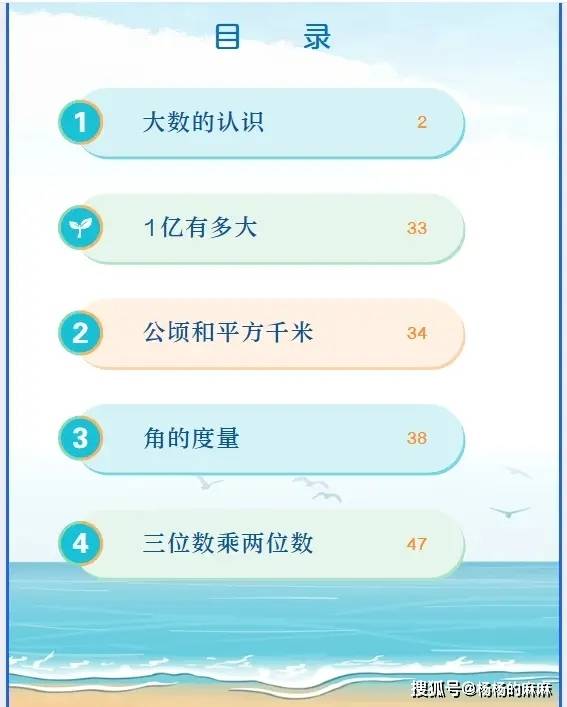

一、四年级数学核心内容全景梳理

四年级数学在延续低年级基础的同时,新增多个关键知识模块,不仅是对前期内容的深化,更在思维层面提出更高要求,具体可分为四大核心领域:

(一)数与代数:构建复杂运算与数感体系

这一领域是四年级数学的基础,重点在于突破 “大数运算” 与 “运算规律”,建立更系统的数感:

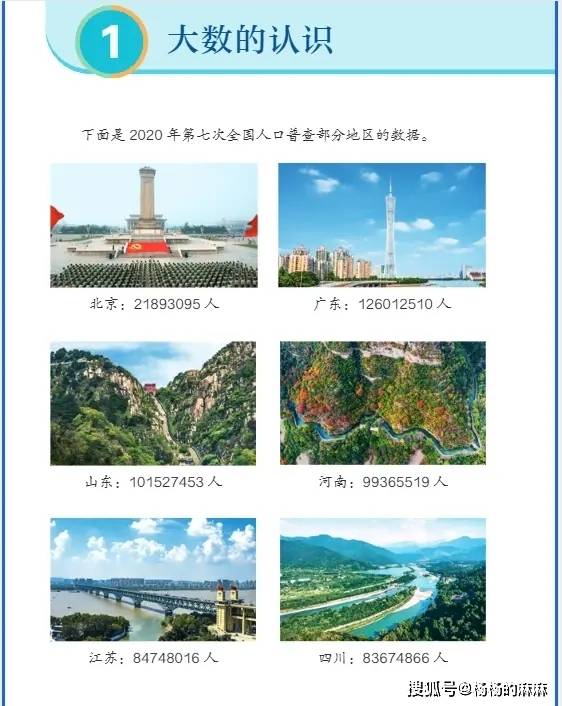

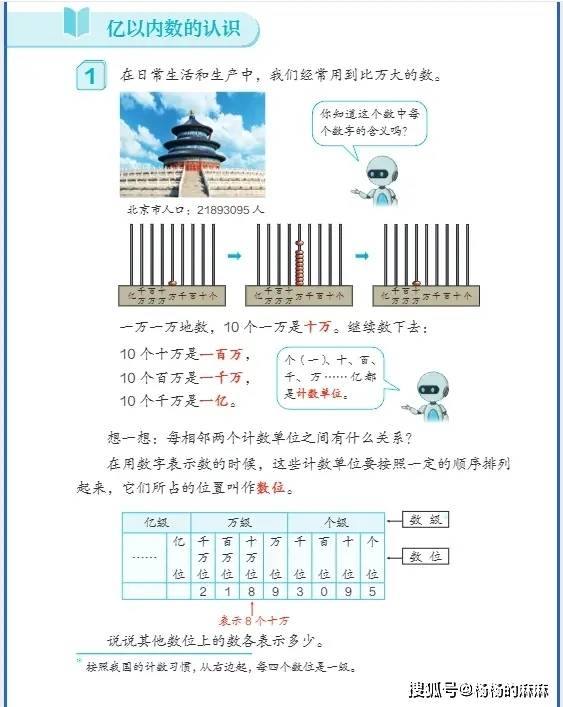

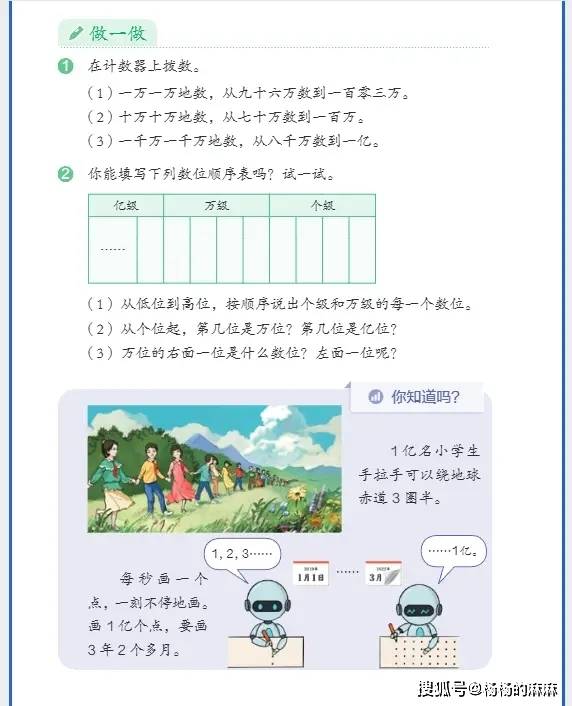

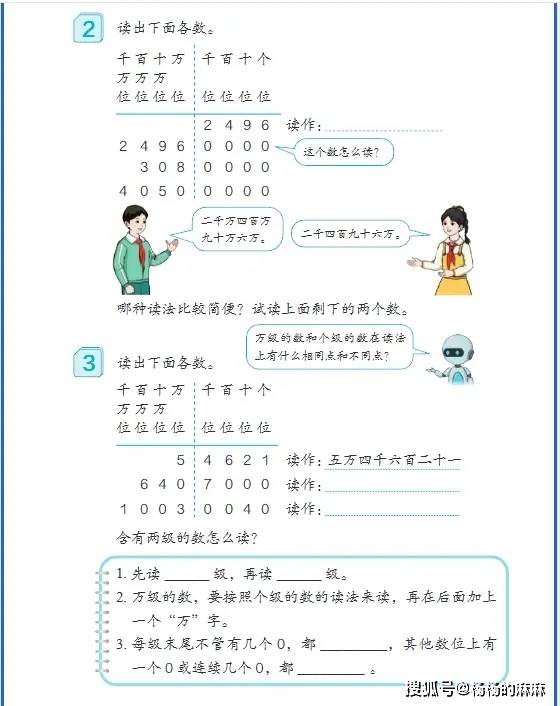

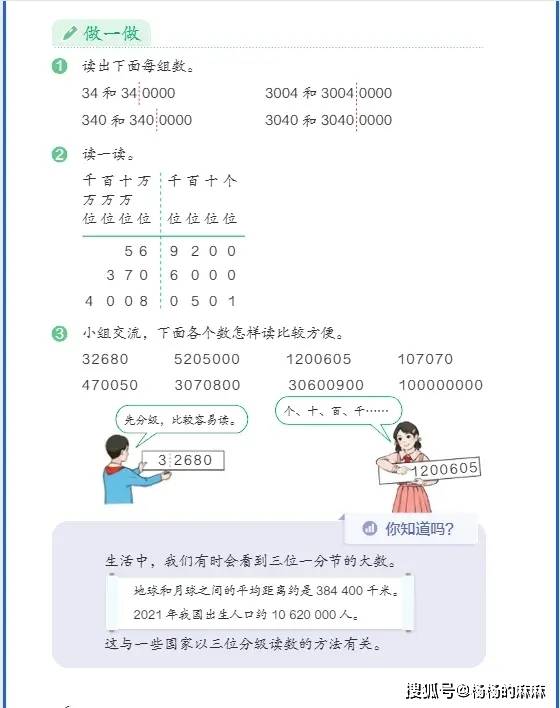

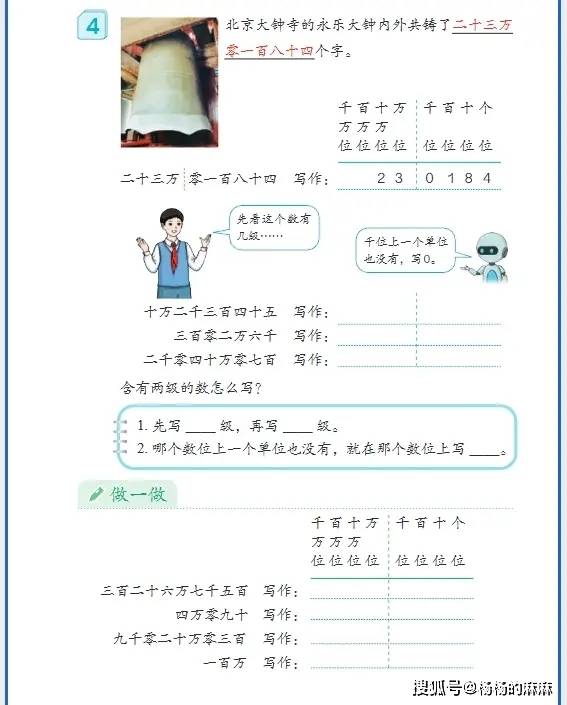

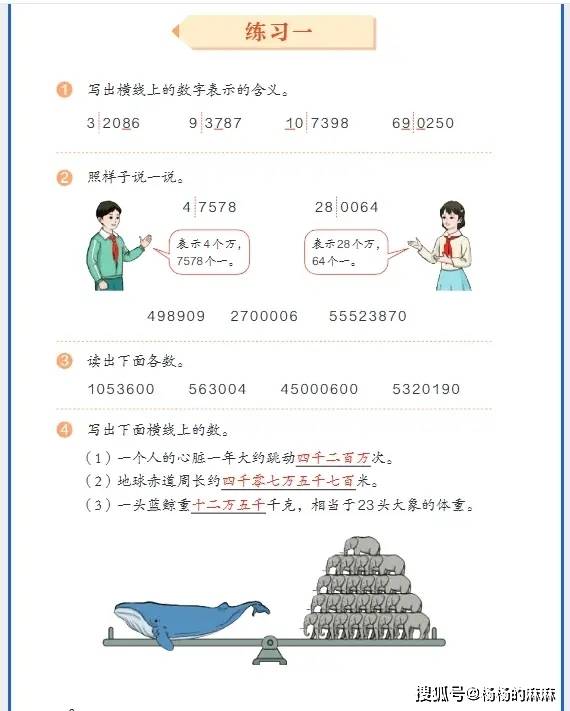

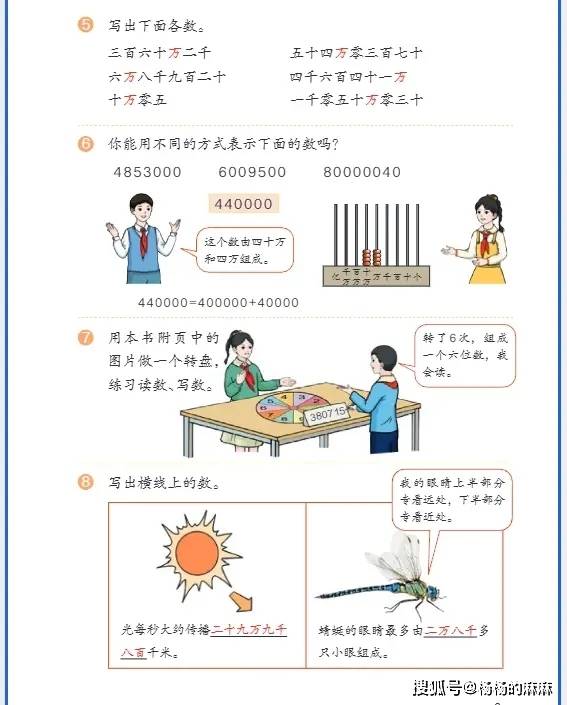

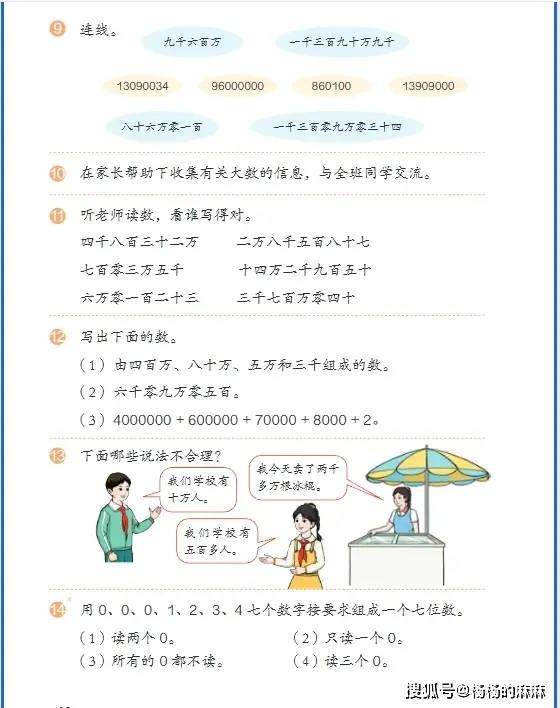

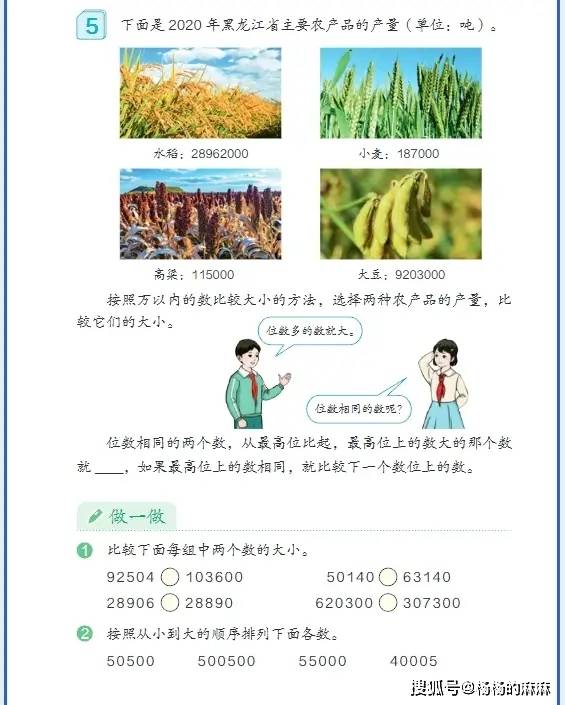

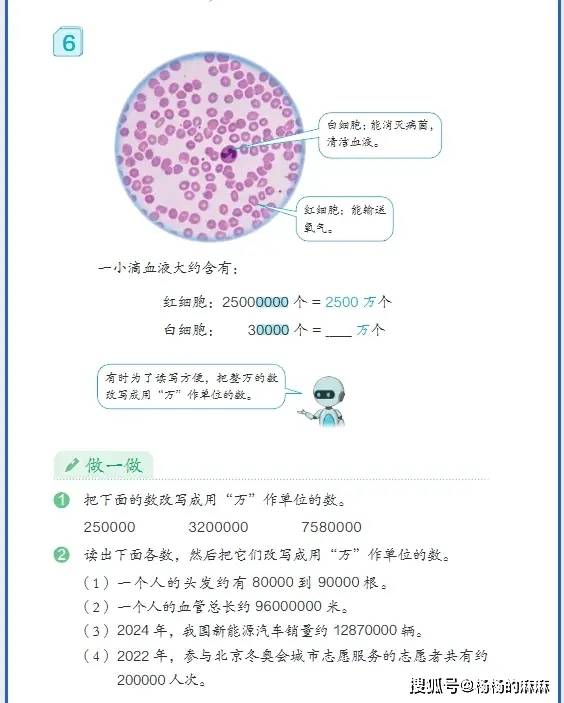

- 大数的认知与运算:从 “万以内数” 拓展到 “亿以内数”,核心包括亿以内数的读写(含分级读写技巧)、改写(如将整万数改写成用 “万” 作单位)、大小比较,以及十进制计数法的理解(明确数位顺序表中 “亿位”“千万位” 等新数位的意义);

- 乘法与除法进阶:掌握 “三位数乘两位数” 的笔算流程(如因数中间或末尾有 0 的特殊情况处理)、积的变化规律(如一个因数不变,另一个因数乘几,积也乘几),以及 “除数是两位数的除法” 笔算(重点突破试商与调商技巧,如 “四舍五入” 试商法)、商的变化规律(如除数不变,被除数乘几,商也乘几);

- 运算律的理解与应用:首次系统学习加法交换律、加法结合律,以及乘法交换律、乘法结合律、乘法分配律,核心是理解规律的本质(而非死记公式),并能用于简化计算(如凑整计算);

- 小数的初步认知:认识小数的意义(如 0.5 表示 5 个 0.1)、掌握小数的读写方法、小数大小比较(如比较 0.3 和 0.25),以及简单的小数加减法(如 0.8+0.5),为后续小数深入学习打下基础。

能力目标:能熟练进行大数运算,理解运算背后的逻辑,灵活运用运算律简化计算,初步建立小数概念,提升计算的准确性与效率。

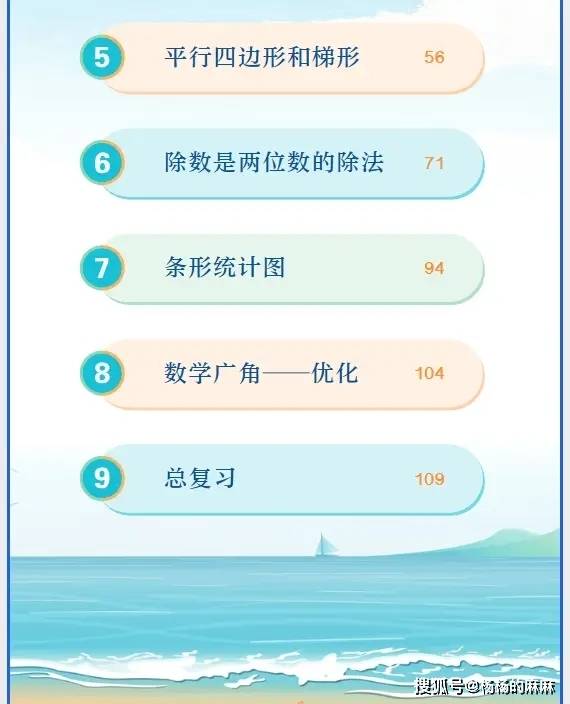

(二)图形与几何:培养空间观念与图形操作能力

这一领域聚焦 “图形认知” 与 “空间定位”,强调从 “直观观察” 到 “精准描述” 的过渡:

- 角的度量与分类:认识直线、射线、线段的区别与联系,掌握角的定义(由一点引出两条射线组成的图形),学习角的分类(锐角、直角、钝角、平角、周角),并能正确使用量角器测量角的度数、画指定度数的角;

- 平行四边形与梯形的深入学习:明确平行四边形(两组对边分别平行)、梯形(只有一组对边平行)的定义与特征,学会画图形的高(如给平行四边形画不同底对应的高),理解两种图形的联系与区别;

- 位置与方向的实际应用:能根据 “方向(如东偏北 30°)” 和 “距离” 确定物体的具体位置,会描述简单的路线图(如从学校到公园的行走路线),学会用数学语言精准表达空间位置关系。

能力目标:建立清晰的空间观念,能准确识别、操作几何图形,掌握图形测量与绘制的基本方法,能用数学工具描述物体位置与路线。

(三)统计与概率:提升数据收集与分析能力

这一领域重点在于 “数据解读” 与 “统计工具使用”,培养数据分析意识:

- 条形统计图的应用:学习单式条形统计图(用一个条形表示一组数据)和复式条形统计图(用两种颜色 / 样式的条形表示两组数据)的绘制方法,能从统计图中提取关键信息(如最多、最少、相差多少),并进行简单的数据分析(如比较两个班级的考试成绩分布);

- 平均数的理解与计算:认识平均数的意义(一组数据的总和除以数据个数),掌握平均数的求法,能运用平均数解决实际问题(如计算班级同学的平均身高),理解平均数在生活中的应用场景(如比赛打分去掉最高分和最低分后求平均)。

能力目标:能独立收集、整理数据,熟练使用条形统计图呈现数据,通过平均数和统计图分析数据背后的信息,培养用数据说话的意识。

(四)数学广角:锻炼逻辑推理与策略优化思维

这一领域以 “实际问题” 为载体,培养解决复杂问题的思维能力:

- 优化问题:通过 “沏茶问题”(如何合理安排步骤,节省时间)、“烙饼问题”(如何安排烙饼顺序,使时间最短),学习 “合理安排时间” 的策略,理解 “同时做”“最优顺序” 等优化思想;

- 鸡兔同笼问题:掌握用 “列表法”(逐一列举可能的鸡兔数量)、“假设法”(假设全是鸡或全是兔,再调整)解决经典的鸡兔同笼问题,培养逻辑推理与数学建模能力。

能力目标:能运用优化策略解决生活中的时间安排问题,通过列表、假设等方法解决复杂的数学问题,提升逻辑思维与问题解决能力。

二、四年级数学针对性高效学习方法

四年级数学难度明显提升,单纯依靠 “大量刷题” 难以形成长效学习能力,需结合知识特点与学生认知规律,从 “理解、习惯、应用” 三个层面入手:

1. 深耕 “计算核心”,告别 “粗心陷阱”

计算是四年级数学的 “基石”(如三位数乘两位数、除数是两位数的除法),很多学生将错误归咎于 “粗心”,实则是 “算理不清” 与 “习惯不规范” 双重问题:

- 先懂算理,再练技巧:学习新运算时,不急于练题,而是先通过具象工具理解算理。比如学 “三位数乘两位数”,可用 “点子图” 拆分因数(如 132×25=132×20+132×5),让学生直观看到 “为什么竖式计算要错位相加”;学 “除数是两位数的除法”,用 “小棒分一分” 的方式,理解 “试商” 的本质是 “估算每份能分多少”;

- 规范书写,减少失误:要求计算时做到 “三对齐”(竖式计算数位对齐、横式结果与算式对齐、草稿纸书写分区对齐),避免因字迹潦草、数字错位导致错误;每天安排 10-15 分钟 “精准计算练习”,选择典型易错题型(如因数末尾有 0 的乘法、除数接近整十数的除法),强调 “算一步查一步”(如算完乘法后,用除法验算),而非全部做完再检查;

- 巧用运算律,简化计算:引导学生主动用运算律简化复杂计算,比如计算 “99×37+37” 时,可转化为 “37×(99+1)=37×100=3700”,既提升计算速度,又加深对运算律的理解;遇到 “125×32×25” 这类题,可拆分为 “125×8×4×25=(125×8)×(4×25)=1000×100=10000”,培养 “凑整” 思维。

2. 拆解 “几何难点”,从 “直观” 到 “抽象” 过渡

四年级几何知识对空间观念要求较高,学生易因 “理解不透彻” 导致错误,可通过 “观察 - 操作 - 描述” 三步法突破:

- 多观察,建立图形认知:日常引导学生观察生活中的几何图形(如窗户是长方形、自行车车架是三角形、楼梯栏杆是平行四边形),让抽象图形与实际物体关联;学习 “角的度量” 时,用吸管制作可活动的角,直观感受 “角的大小与边的长短无关,与两边张开程度有关”;

- 多动手,强化操作能力:画几何图形时,严格要求使用工具(量角器、直尺),比如画平行四边形的高,先让学生标注 “底”,再用三角板的直角边对齐底,画出垂直的高;学习 “位置与方向” 时,用方格纸模拟场景,让学生亲手标注物体位置、绘制路线图,在操作中理解 “方向与距离” 的作用;

- 多描述,提升数学表达:鼓励学生用准确的数学语言描述图形特征,比如描述梯形时,要说 “只有一组对边平行的四边形”,而非 “有一组对边平行的四边形”;描述角的度数时,要说 “这个角是 60 度的锐角”,培养精准表达的习惯。

3. 破解 “应用题难关”,从 “读题” 到 “解题” 闭环

四年级应用题难度提升,涉及多步骤计算与复杂数量关系,学生易因 “读不懂题”“理不清关系” 丢分,可按 “四步解题法” 训练:

- 圈画关键信息:读题时用横线标出 “已知条件”(如 “小明有 35 元,买文具花了 12 元”),用波浪线标出 “问题”(如 “还剩多少元”),避免遗漏信息;遇到 “比多比少”“倍数关系” 类题目,重点圈出 “比”“倍” 等关键词(如 “小红的书比小明多 5 本”“苹果的数量是梨的 3 倍”);

- 梳理数量关系:用 “线段图” 或 “文字关系式” 理清条件与问题的联系,比如 “学校买了 4 箱粉笔,每箱 24 盒,用去 38 盒,还剩多少盒”,可列出关系式 “总盒数 - 用去盒数 = 剩余盒数”,再代入数据计算;遇到多步骤应用题(如 “先算总量,再算部分量”),分步写出每一步的计算目标(如第一步算 “4 箱粉笔共多少盒”,第二步算 “剩余多少盒”);

- 验证解题结果:算出答案后,引导学生 “反向验证”,比如 “小明有 23 元,买笔花了 8 元,剩下的钱买了 3 本笔记本,每本笔记本多少元”,算出 “每本 5 元” 后,可反向计算 “3×5+8=23 元”,与已知条件一致则说明答案正确;

- 总结题型规律:定期整理同类应用题(如 “购物问题”“行程问题”“工程问题”),总结解题思路,比如 “行程问题” 常用 “路程 = 速度 × 时间”“时间 = 路程 ÷ 速度” 等关系式,让学生遇到同类题目时能快速定位解题方法。

4. 用好 “统计工具”,培养数据分析思维

统计与概率模块易被忽视,实则是培养 “数据意识” 的关键,学习时需注重 “实操” 与 “分析” 结合:

- 亲手制作统计图:不依赖现成的统计图,让学生从 “收集数据” 开始(如调查班级同学的生日月份、喜欢的运动),用直尺和铅笔绘制条形统计图,过程中注意 “横轴标类别、纵轴标数量、条形宽度一致”,在操作中理解统计图的结构;

- 深入解读数据信息:观察统计图时,不仅要能说出 “最多”“最少”,还要能分析 “为什么最多”“两者相差多少”“整体趋势如何”,比如从 “班级同学身高统计图” 中,分析 “140-145 厘米的同学最多,可能是因为这个年龄段的孩子普遍处于该身高区间”;

- 结合生活理解平均数:通过实际案例理解平均数的 “代表性” 与 “局限性”,比如 “班级同学的平均身高是 142 厘米,不代表每个同学都是 142 厘米,有的比平均高,有的比平均矮”;计算 “比赛打分” 时,解释 “去掉最高分和最低分” 的原因(避免极端分数影响公平性),让学生明白平均数在生活中的实际意义。

5. 攻克 “数学广角”,锻炼逻辑与策略思维

数学广角的题目更注重 “思维方法”,而非 “计算能力”,学习时需避免 “死记解法”,而是理解 “解题逻辑”:

- 用 “枚举法” 突破优化问题:学 “烙饼问题” 时,让学生列举 “烙 2 张饼”“烙 3 张饼” 的不同方法(如一张一张烙、两张同时烙),计算每种方法的时间,对比得出 “最优策略”(烙 3 张饼时,交替烙最省时间);学 “沏茶问题” 时,用 “流程图” 列出所有步骤,标记 “可同时做的步骤”(如烧水时洗茶杯、找茶叶),理解 “优化” 的本质是 “合理利用时间”;

- 用 “假设法” 破解鸡兔同笼:面对 “鸡兔同笼,共 10 头,32 脚” 的问题,先引导学生 “假设全是鸡”(则有 20 只脚),发现 “少了 12 只脚”,再分析 “每把一只鸡换成兔,增加 2 只脚”,从而算出 “需要换 6 只兔”,过程中用 “画图法” 辅助理解(用圆圈表示头,用竖线表示脚),让抽象的假设过程变得直观。

通过以上对核心内容的系统梳理与针对性学习方法的落地,四年级学生不仅能扎实掌握数学知识,更能逐步培养 “理解算理、逻辑推理、数据分析、问题解决” 的数学思维,为后续更高年级的数学学习奠定坚实基础。