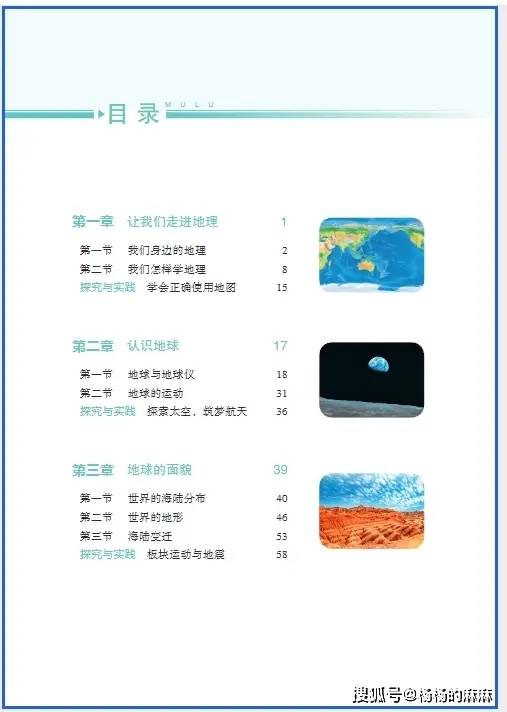

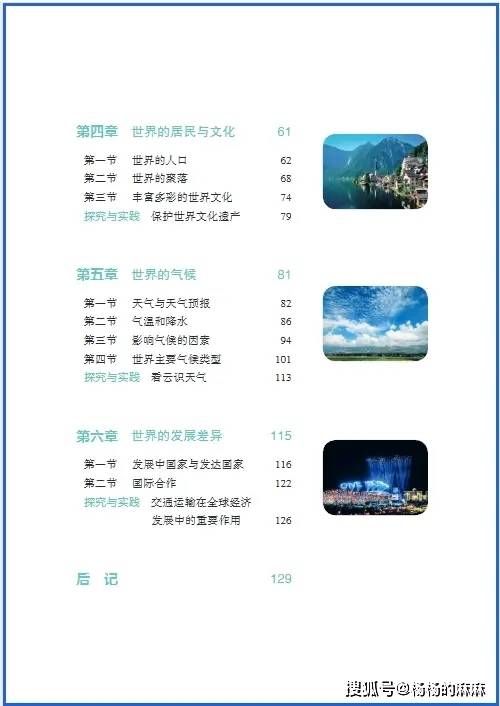

2025秋新湘教版初中七年级地理上册电子课本(高清PDF版可打印)

湘教版七年级地理(上册) 电子课本可以方便大家随时随地预习或复习课本知识,为此,我们找到了湘教版七年级地理(上册) 新教材电子书教材的全部内容,以高清图片的形式呈现给大家,希望能够提高大家的学习效率。

以下是部分内容截图,完整信息请查看 PDF 文件

地理学习的核心在于 “理解逻辑、关联要素、应用实践”,单纯依靠死记硬背只会导致知识碎片化,难以应对灵活的地理问题。以下按 “底层认知搭建→分模块方法突破→实战技巧运用” 的逻辑,为你拆解适用于自然地理、人文地理、区域地理的记忆策略,帮助高效掌握地理知识:

一、底层认知:打破 “孤立记忆”,抓住地理知识的核心逻辑

地理知识并非零散的知识点堆砌,而是围绕 “空间分布规律”“因果联动关系”“区域特征差异” 构建的体系。比如面对 “热带草原气候为何有明显干湿季” 这一问题,不能只记现象,而要关联 “气压带风带的季节移动”“海陆热力差异” 等背后逻辑。

在记忆任何地理知识前,先通过三个问题建立认知框架:

- “它的空间位置在哪?”:明确该地理事物的经纬度范围、海陆位置(如东临海洋、位于大陆西岸)、相邻区域特征(如靠近某山脉、与某国家接壤),建立空间关联;

- “它具有哪些核心特征?”:梳理该地理事物的关键属性,如气候的气温变化幅度与降水分布规律、地形的海拔高度与形态类型(如高原、盆地);

- “它形成的原因是什么?”:挖掘地理现象的因果链条,如地形如何阻挡气流影响降水、气候如何制约农业生产类型,让记忆有逻辑支撑。

二、分模块突破:针对性方法,适配不同地理知识类型

地理知识可分为自然地理、人文地理、区域地理三大模块,各模块知识特点不同,需用差异化方法记忆,避免 “一刀切” 的低效记忆。

(一)自然地理:以 “原理推导” 为核心,用逻辑串联现象

自然地理(如地球公转、气候成因、洋流分布、地形形成)偏向 “理科属性”,核心是理解原理,再由原理推导现象,而非死记硬背。

- “逻辑链条图” 梳理因果关系

将复杂的自然地理原理拆解为 “因→果→连锁反应” 的链条,用思维导图呈现,让逻辑可视化。例如 “洋流形成与影响” 的逻辑链:

太阳辐射→赤道与两极温差→大气环流→盛行风(如信风、西风)→推动海水流动→形成洋流→影响沿岸气候(暖流增温增湿、寒流降温减湿)→影响海洋生物分布(如寒暖流交汇处形成渔场)。

掌握这一链条,就能轻松解释 “为什么欧洲西海岸温带海洋性气候分布广”(受北大西洋暖流增温增湿影响)、“为什么秘鲁沿海形成渔场”(秘鲁寒流上升流带来营养物质)。

- “生活类比” 理解抽象概念

将抽象的自然地理概念与生活场景结合,降低理解难度。比如把 “等高线地形图中坡度与等高线疏密的关系” 类比成 “楼梯台阶:台阶越密,坡度越陡,爬起来越费力;台阶越疏,坡度越缓,爬起来越轻松”;把 “大气保温作用” 类比成 “盖被子:云层像被子,白天削弱太阳辐射,晚上阻挡地面热量散失,让气温更稳定”。

- “绘图记忆” 替代文字堆砌

自然地理中 “图” 的重要性远超 “文字”,亲手画图能加深对空间分布与形态的记忆。记 “气压带风带分布” 时,在纸上画地球轮廓,标注赤道、南北回归线、南北极圈,再用箭头画出赤道低气压带、副热带高气压带、副极地低气压带、极地高气压带的位置,以及信风、西风、极地东风的风向,反复画 2-3 次,比背文字定义更高效;记 “等高线地形部位” 时,直接在等高线图上用不同颜色标注山顶(闭合等高线,数值内高外低)、山谷(等高线向高值凸)、山脊(等高线向低值凸),直观记忆形态特征。

(二)人文地理:以 “要素关联” 为核心,用框架整合琐碎知识

人文地理(如人口迁移、城市功能区、农业区位、工业布局)偏向 “文科属性”,知识点琐碎但存在 “要素关联” 规律(如农业区位 = 自然要素 + 社会经济要素),用框架整合能避免遗漏。

- “对比清单” 区分易混知识点

针对人文地理中易混淆的概念(如不同农业地域类型、不同气候区的农业特点),制作对比清单,明确差异点。例如 “季风水田农业 vs 商品谷物农业” 的对比:

- 分布地区:季风水田农业集中在亚洲季风区(如东亚、东南亚);商品谷物农业主要在温带大陆性气候区(如美国中部平原、中国东北);

- 农作物:季风水田农业以水稻为主;商品谷物农业以小麦、玉米为主;

- 生产特点:季风水田农业 “小农经营、单产高、商品率低”;商品谷物农业 “大规模机械化、商品率高、科技水平高”;

- 区位优势:季风水田农业依赖 “高温多雨的气候、充足劳动力”;商品谷物农业依赖 “平坦地形、肥沃土壤、便利交通”。

- “场景代入” 记忆区位选择逻辑

将人文地理中的 “区位选择” 代入真实场景,理解背后的合理性。记 “工业布局与环境的关系” 时,想象 “建一座化工厂”:化工厂会产生大气污染和水污染,所以要建在 “城市盛行风的下风向”(如西安盛行东北 - 西南风,化工厂可建在西北或东南郊,避免污染城区),同时远离河流上游,防止污染水源;记 “商业区布局” 时,联想 “自己逛街会去哪”—— 肯定是市中心(人流量大、交通便利,能吸引更多顾客),所以商业区多分布在城市核心地段,而住宅区因需要较大空间且租金较低,多在商业区外围,工业区则因占地广、有一定污染,多在城市边缘(靠近交通线,方便原料运输和产品输出)。

- “关键词提炼” 简化复杂要点

将人文地理中复杂的知识点提炼为简短关键词,降低记忆负担。例如 “影响城市形成与发展的因素” 可提炼为 “自然 + 社会经济” 两大维度:自然因素包括地形(平坦地形利于城市建设)、气候(温和湿润气候更宜居)、河流(提供水源和交通);社会经济因素包括交通(交通枢纽易形成城市)、资源(如矿产资源开发带动城市发展)、政策(如经济特区的设立促进城市崛起)。

(三)区域地理:以 “空间定位” 为核心,用 “地图 + 案例” 整合知识

区域地理(如亚洲分区、欧洲国家、中国省份)的核心是 “定位→特征→成因→对策”,关键是 “把知识锚定在地图上”,避免脱离空间谈知识。

- “三步定位法” 掌握空间位置

空间定位是区域地理的基础,分三步可快速精准定位:

第一步:记 “关键经纬线”,搭建全球定位骨架。例如赤道(0°)穿过非洲中部、东南亚、南美洲北部;北回归线(23.5°N)穿过中国南部、印度北部、阿拉伯半岛;120°E 穿过中国东部(如北京、上海)、澳大利亚西部;0° 经线穿过英国、非洲西部。

第二步:记 “区域轮廓特征”,快速识别区域。例如中国像 “雄鸡”,山东省像 “骆驼”,日本像 “海马”,法国像 “六边形”,通过轮廓特征能瞬间判断区域。

第三步:记 “区域标志性地理事物”,精准锁定位置。例如提到 “乞力马扎罗山” 就想到 “非洲东部”,提到 “黄河入海口” 就想到 “山东省东营市”,提到 “亚马逊河” 就想到 “南美洲北部”,用标志性事物强化空间关联。

- “区域案例整合” 串联多维度知识

以某一区域为案例,整合自然、人文地理知识,形成 “区域知识网络”。以 “珠江三角洲” 为例:

- 位置:位于 22°N-25°N 之间,珠江入海口,东临南海,毗邻港澳,靠近东南亚;

- 自然特征:地形以平原为主,地势低平;气候为亚热带季风气候,夏季高温多雨,冬季温和少雨;河网密布,水源充足;

- 人文特征:人口密集,劳动力丰富;农业以季风水田农业为主,盛产水稻、甘蔗;工业以轻工业、高新技术产业为主(如电子、家电);交通便利,有广州港、深圳港等港口,以及高铁、机场等交通枢纽;

- 发展优势与挑战:优势是地理位置优越、政策支持(改革开放先行区)、侨乡资源丰富;挑战是能源和矿产资源短缺、环境污染问题;

- 发展对策:发展新能源产业(如风能、太阳能)、推进产业升级(从劳动密集型转向技术密集型)、加强环境治理。

通过一个区域案例,就能串联起位置、自然、人文、发展等多维度知识,形成系统记忆。