家长“自我感动式”签名火了,老师却满脸嫌弃:都这样我可受不了

为了让家长积极参与到孩子的教育中来,学校的老师可谓是无所不用其极,现在不仅考试的试卷也需要家长签字,就连平常的作业也需要家长签字,老师的意图很简单——一是让家长参与到教育中,二是让家长更了解孩子的学习情况。

可别看这简单的家长签字,放到家长眼里却成了难事:如果只是简单地签个名字,那只能说是完成任务,为了向老师体现自己的态度,有家长可谓是把签字内卷到了新高度。

家长“自我感动式”签名火了,老师却满脸嫌弃

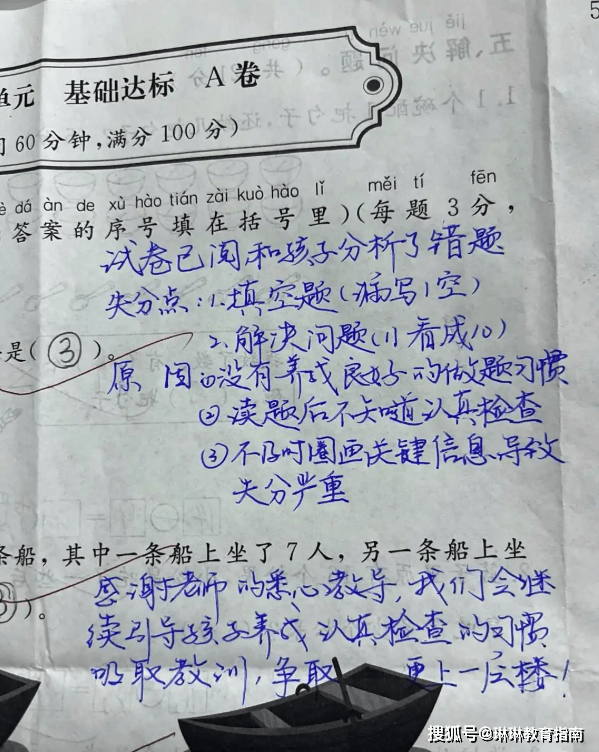

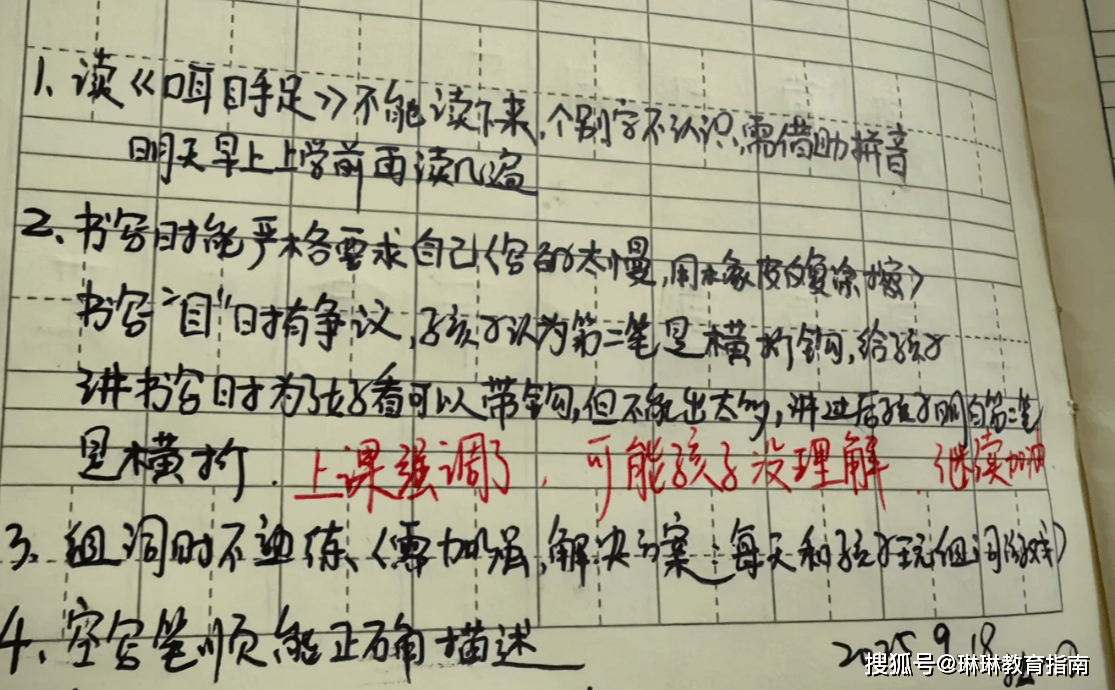

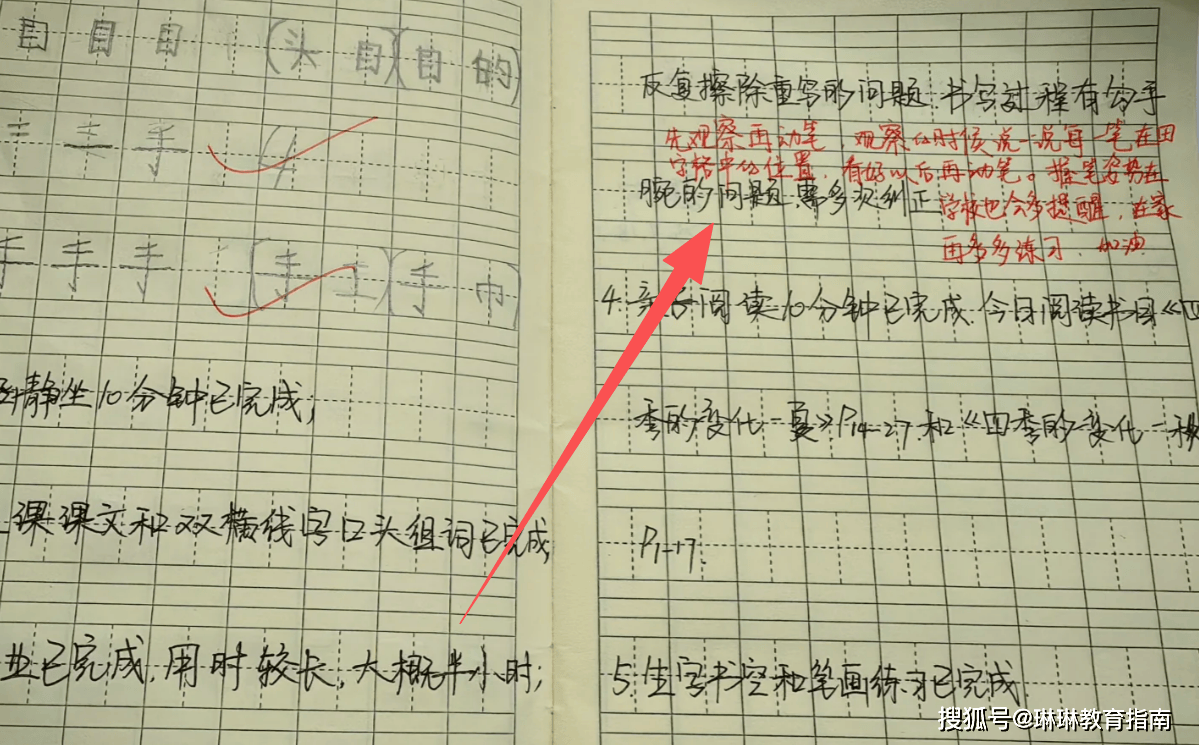

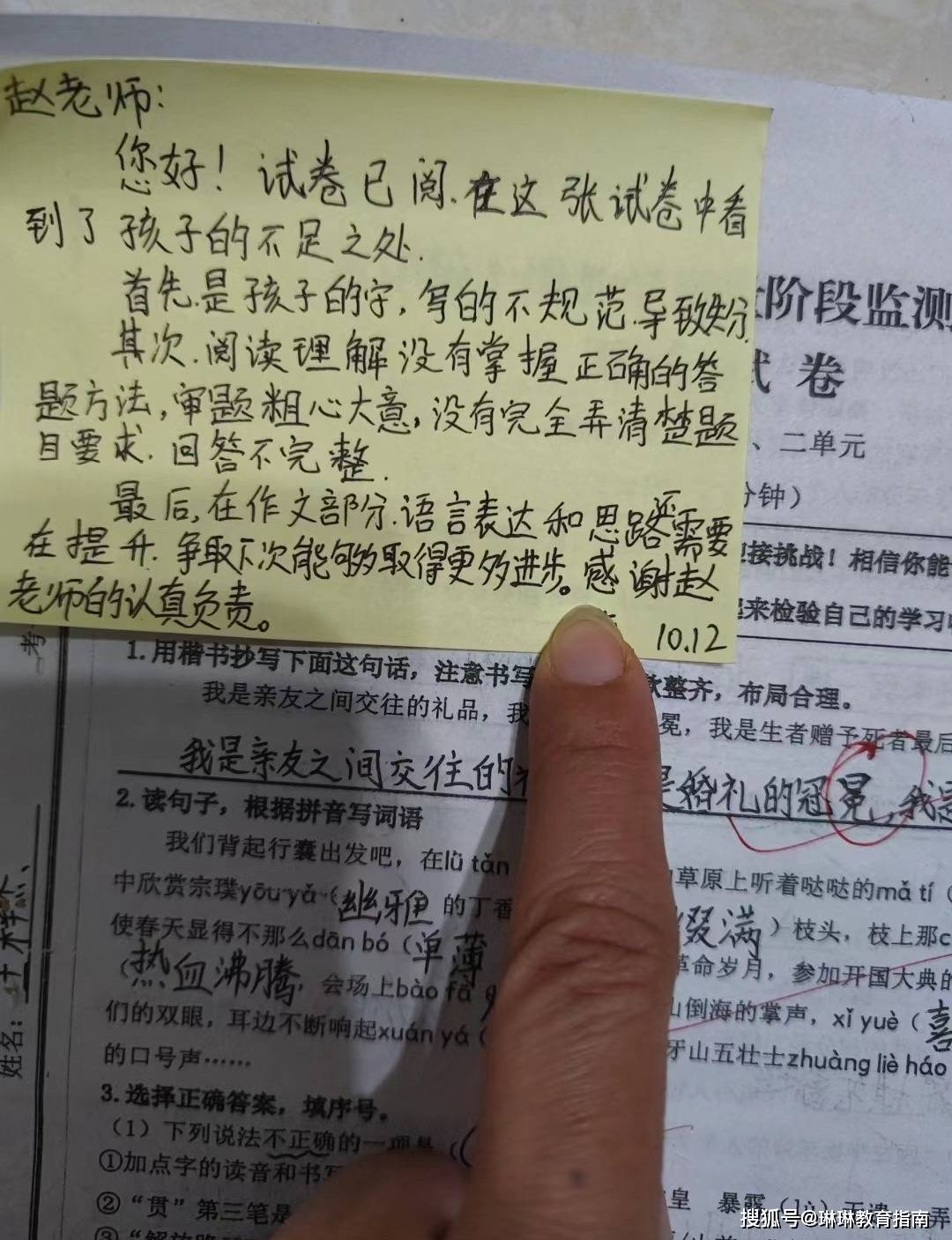

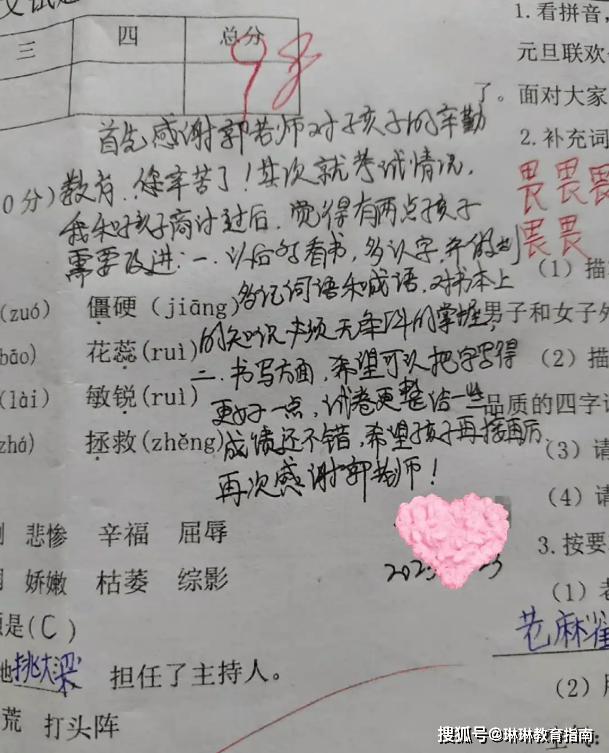

一位教师在社交媒体上分享了学生作业本上的家长签名,这位家长不仅仅是简单地签上自己的名字,而是写下了长篇大论的点评,详尽记录了孩子完成作业的全过程。

包括朗读次数、理解程度、错题分析甚至情绪状态,几乎涵盖了孩子学习的方方面面。这些密密麻麻的文字甚至超过了老师本人的批改评语,变成了作业本上的另一篇"小论文"。

这份"论文级"签名本意或许是好的,表现出家长对孩子学习的高度关注和投入。字迹工整、内容详实,乍看之下,似乎是一位尽职尽责的家长形象。

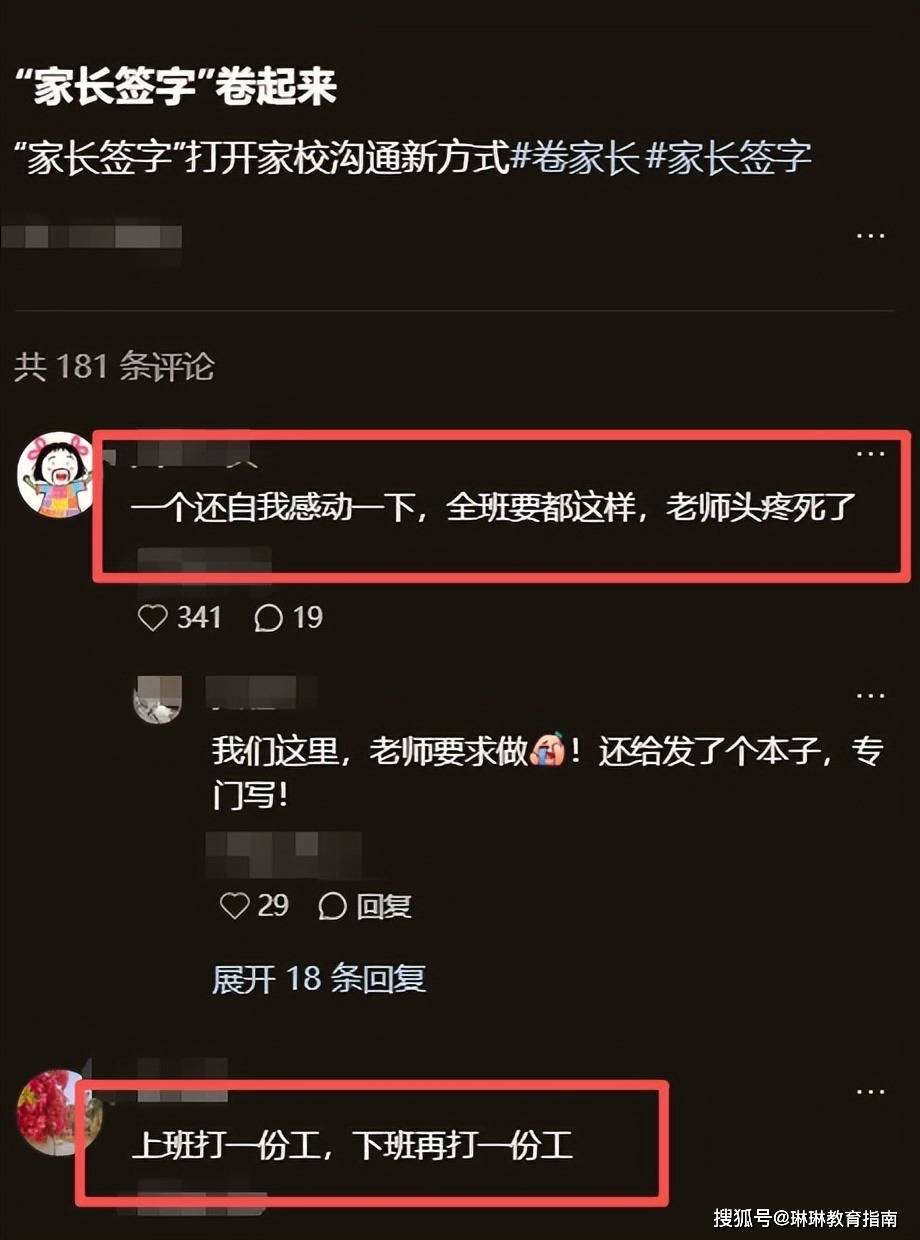

可这种看似负责的行为,却让老师感到颇为不满,她不仅将这种签名称为“自我感动式”签名,还丝毫不加掩饰地表示:要是全班的家长都这样,我可受不了,这班也没法上了!

一席话道出了许多一线教师的心声,教师们的工作本就繁重,每天面对几十名学生,不仅要备课、上课、批改作业,还要处理班级事务、应对各种突发情况。

如果每位家长都在作业本上写下长篇大论,老师们就必须额外花时间去阅读和回应这些内容,这无疑会大大增加他们的工作负担。一份原本30分钟可以批改完的作业,可能因此需要花费一个小时甚至更长时间。

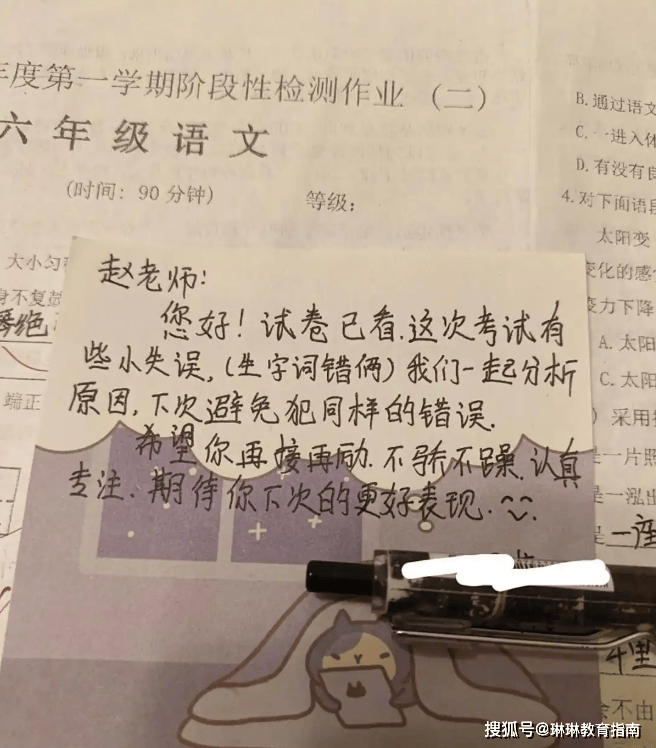

家长签名的初衷是建立家校沟通的桥梁,让家长了解孩子的学习情况,形成教育合力。老师让家长签字,目的是确认家长已知悉孩子的学习状况,而不是期待家长写下详尽的观察报告。

教育的合理不在于形式主义的比拼

一个简洁明了的签名,附带必要的反馈信息,往往比长篇大论更有实际价值。家校沟通需要的是高效、有针对性的信息交流,而不是形式上的"比拼"。

这种"自我感动式"的签名背后,其实是家长对自身教育角色的误解,他们可能认为,付出越多、介入越深就越是尽责,却忽略了教育的目标之一是培养孩子的自主性和独立性。

当家长事无巨细地监督和记录孩子的每一步,反而更容易让他们失去自我管理和独立思考的机会,进而形成依赖心理,甚至忽略了教育效果和孩子的实际需求。

现代教育更强调方法、效率和结果的平衡,单纯的"努力"并不等同于有效的教育支持,孩子们的日常学习是这个道理,试卷上的家长签字也是这个道理,过分看重形式上的投入,反而容易忽略本质。

归根结底,教育不是一场表演,不需要华丽的词藻和冗长的文字来证明我们的付出。真正有价值的教育支持往往是无声的陪伴、适时的引导和恰到好处的放手。

真正有效的家校合作应当是双方各司其职,互相尊重,共同关注孩子的成长。老师负责专业的教学指导,家长提供必要的家庭支持,两者相辅相成,而不是相互干扰或取代。家长签字的本质不在于形式,而在于用心尽好家长的教育责任。

(所有图片均来源于网络,如有侵权,请联系删除)