WTEA2025工作坊收官:三场沉浸体验,意犹未尽!

#

戏剧工作坊

#

10月20日—22日,世界戏剧教育联盟2025国际大学生戏剧展演戏剧工作坊在中央戏剧学院昌平校区举行。联盟院校师生在三场工作坊中学习专业技能,并通过实践去理解和掌握不同戏剧流派的工作方法。

1

中国·中央戏剧学院

2025.10.20

10月20日上午,中央戏剧学院教授赵永墩和副教授孙尚琪分别以 “古典京韵‘净’之美”和 “春风化雨——走进京剧艺术”为主题,在学院表导楼110教室展开戏剧工作坊活动。

中央戏剧学院京剧系教授赵永墩(右)开展戏剧工作坊

赵永墩在戏剧工作坊中,以京剧中“净”的表演形式和特殊脸谱身段的艺术创作与表演为主要讲授内容。

中央戏剧学院京剧系学生做示范

第一部分中,赵永墩指导学生按照唱、念、做、打、翻的顺序,依次通过具体的剧目角色向观众展示“净”在舞台上的艺术表现。第一个学生表演了“绿林好汉下山”的片段。在主讲人的引导下,学生通过京剧程式化动作展现出下山过程中的张望、寻路,并以“唱”的形式表现了角色的内心独白。随后两位学生以双人形式展现攻防对打。主讲人通过引导学生的节奏,展现出“净”角攻打的技术技巧。第四个学生扮演廉颇。主讲人首先就学生的脸谱介绍了京剧中不同脸谱的意义,随后引导学生以“唱”为主,用廉颇在发生矛盾后反思的唱段,向观众展现“净”角在舞台上艺术展现的另一侧面。第五个学生扮演鲁智深。主讲人通过需要扮演特殊造型的演员表演《水浒传》中鲁智深下五台山、上大相国寺的片段,向观众展现这类特殊的“净”角在舞台上的表达。

赵永墩为学员们介绍“净”角“髯口”的艺术特征

在学生片段展示之后,赵永墩在第二部分中亲身上阵与观众展开互动。通过对厚底鞋走路的姿态、手势等程式化动作的展示,赵永墩引导现场学员感受京剧中的“天圆地方”的传统美学认知,并在其中增加学生与观众对京剧的全面认识和了解。此外,主讲人也以京剧中“净”角“髯口”的佩戴、颜色等细节,帮助各国学生通过外部配饰、道具认识“净”行不同角色的性格、行动,从而更好了解京剧的程式化与假定性。

中央戏剧学院京剧系副教授孙尚琪(右)开展戏剧工作坊

“春风化雨——走进京剧艺术”的主讲人孙尚琪专工昆曲闺门旦与京剧花衫。工作坊主要以京剧“四功五法”范例为切入点,通过京剧艺术中女性角色的示范、讲解、互动、体验,在京剧艺术的表演中展现中国传统艺术样式的审美观及其背后的传统文化。

在第一部分中,孙尚琪首先介绍了京剧之所以具有“国粹”艺术的地位,其一来自于其声腔、身段等独特的舞台表现,其二也在于其有一套完整程式体系表现生活。她谈到,这种完整的、程式化的表演由于并不是对生活的简单模仿,故而非常强调演员作为创作者、创作材料和创作成果的统一体。

中央戏剧学院京剧系学生做示范

在第二部分中,孙尚琪对“四功”分别作出了具体的介绍,并通过学生的示范,在具体化呈现的同时向观众展示如何实现更深层次人物表现力的呈现。她谈到,第一,“唱”不仅是有叙事的功能,也是情绪的传达。随后,学生以表演片段《天女散花》为例,运用绸缎辅助唱段展现京剧中“唱”功的艺术性。第二,“念”是脱离伴奏的,需要演员表达清晰、节奏明确。随后,学生以《十三妹》表演片段,用马鞭辅助念白的呈现来体现这一特点。第三,“做”是舞台上最重要的表现手段,需要借助众多方式表现出角色的情感与思想。随后,学生表演了《拾玉镯》片段,以无实物的方式体现了孙尚琪的讲解。最后的“打”主要指向具有器械的打斗。两位学生合作表演《小快枪》片段,在进退攻防间展现出“打”的技术技巧。

在第三部分中,孙尚琪强调“四功”并不是单一孤立的,京剧艺术的呈现是依赖于互相的合作,而这也更深刻地体现在手、眼、身、步、法这“五法”之中。随后,孙尚琪就五法也分别进行了详细介绍,即“手”如何展现人物的个性、情绪、环境;“眼”如何视无若有、视有若无、视近若远、视假若真;“身”如何在子午式的要求下进行正斜弯躬的动作塑造;“步”如何运用步伐和节奏表现出人物的身份、性别、年纪等;“法”作为一切规矩要领的统合,如何将“四功五法”结合起来。

各国院校师生参加戏剧工作坊

最后,孙尚琪邀请所有人一起扮演将军出征前从整理衣着、开门到关门的全过程,将此前所讲授的“四功五法”运用起来。现场各国师生学员通过共同实践、研习与交流,深化了对中华优秀传统文化的认知,首场工作坊在热烈的掌声与欢呼声中圆满落幕。

2

格鲁吉亚·绍塔·鲁斯塔韦利

国立戏剧电影大学

2025.10.21

10月21日上午,格鲁吉亚·绍塔·鲁斯塔韦利国立戏剧电影大学在小剧场1开展戏剧工作坊。乔治·沙鲁塔什维利教授与巴统国际木偶戏剧节艺术总监尼科洛兹·萨巴什维利,分别围绕 “在表演艺术中提升视听专注力与记忆力的训练”和 “木偶表演艺术”两大主题展开深度分享。

乔治·沙鲁塔什维利教授开展戏剧工作坊

在表演艺术中提升视听专注力与记忆力的训练中,乔治·沙鲁塔什维利首先指出,在任何表演体系中,专注力都是不可或缺的核心能力。他将专注力分为听觉、视觉与触觉三个维度,并围绕这三个方面设计了一系列练习,以期参与者能够在饶有趣味的游戏中通过感知专注力的存在,提升表演技巧。

各国学生参与工作坊

专注力训练的第一环节“找物品”聚焦于视觉感知。参与者分为两组,一组参与者在一分钟内隐藏个人物品并留下细微痕迹;另一组则需在三分钟内搜寻所有藏匿之物。

第二环节为“听声识人”,参与者分为猜测组与行动组。猜测组的参与者并排而坐,行动组依次从他们身后走过。随后乔治·沙鲁塔什维利改变了行动组的行走顺序与行走速度,猜测组的参与者需要追溯对每位行走者脚步声特征的记忆,正确辨识他们的身份。

第三环节“词语接龙”则着眼于记忆强化。每位参与者依次说出单词,下一位需复述之前所有词汇并添加新词。首轮仅凭机械记忆,参与者普遍感到吃力,而在教授的指引下,当参与者们开始尝试通过构建故事与场景赋予每个词汇以内在关联,几乎全部参与者的记忆效率得到了显著的提升。 沙鲁塔什维利指出,这种训练方法尤其适用于演员需要处理大量文本的情况。

尼科洛兹・萨巴什维利教授开展戏剧工作坊

在木偶表演的工作坊当中, 尼科洛兹・萨巴什维利的分享同样精彩。在他看来,偶剧这一传统艺术正在当代焕发新生。此次工作坊,他从偶剧行业发展、表演体系与训练方法及木偶操控等维度,全面解读了木偶表演艺术,在回顾偶剧表演与斯坦尼斯拉夫斯基体系、梅耶荷德体系等历史表演方法关联的同时,探索了偶剧的新兴趋势和未来发展方向,旨在鼓励艺术家们探索新的木偶形式,打破偶剧只适合儿童的刻板印象。

各国学生参与戏剧工作坊

在第一部分中,尼科洛兹·萨巴什维利概述了偶剧在格鲁吉亚的发展历程。近年来,木偶表演者与木偶剧院的数量在格鲁吉亚逐渐增多,这表明偶剧行业呈现出积极的发展趋势。在相关院校和协会的支持下,格鲁吉亚的大学教育已设立了偶剧专业并且有进一步拓展的计划。不仅年轻一代对偶剧呈现出浓厚的兴趣,以萨巴什维利教授为代表的艺术家也通过成立偶剧剧场,打破“偶剧只是演给孩子看”的传统观念,让偶剧走进成年人的世界。

在第二部分中,尼科洛兹·萨巴什维利就偶剧表演的训练方法进行介绍。偶剧表演不仅指向木偶师操控木偶的行动,更需要木偶师与木偶达成 “人偶合一” 的默契。因此,木偶师需要在日常生活中更多地接受身体控制训练。在训练中,参与者通过想象握球、分开双手、端平水杯等动作,感知身体各个部位从紧张到放松的极限张力,从手部训练延伸至全身,逐步提升身体的感知与控制能力。在木偶师身体里扎根的灵动与协调,最终将呈现为木偶所拥有的流畅的生命姿态。

各国师生参与戏剧工作坊

在第三部分中,主讲人为参与者们带来了舞台专注力的训练。参与者们围成半圆,在一定时间内互相交换姓名,通过视觉、触觉等感官感受记忆彼此的特征,并在舞台空间中无规律行走,感受空间的存在,最终需要闭上双眼,伴随萨巴什维利教授的发问,在脑海中搜寻对从舞台空间到参与者,乃至观众席角落里某个观众的回忆。在教授看来,演员自走上舞台的那一刻起,就应当像猎人一般,对自己所处的环境细节了如指掌,打通身体对环境的感知,这对戏剧表演有着至关重要的意义。

在第四部分中,主讲人现场展示了操纵式木偶的表演特点。他指出,一个木偶通常需要三人协同操控,其焦点在于鼻子而非眼睛;表演时,木偶师应隐于木偶背后的暗处,保持恰当的距离。木偶本身便具有表达情感和态度的能力,就像一个有着丰富情感故事的演员,甚至可以提供比人类演员更多样化的表演,创造出令人惊叹的舞台呈现——如木偶无需借助技术手段就呈现‘飞翔’姿态,或与比自身大得多的物体完成互动结合。

戏剧工作坊圆满完成

在工作坊的尾声,萨巴什维利教授邀请参与者上台亲身体验木偶操控的魅力,也希望未来能有更多艺术家参与到偶剧的创作和表演中,推动这一传统艺术在当代拥抱思想创新与技术变革。

3

保加利亚·国立戏剧影视大学

2025.10.22

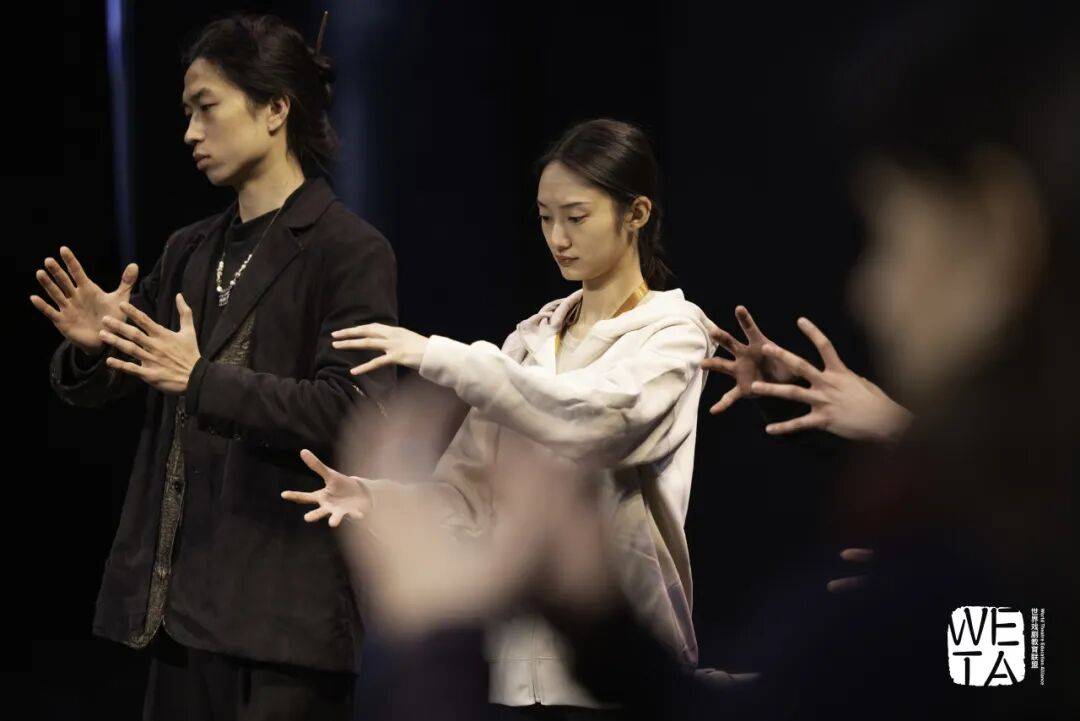

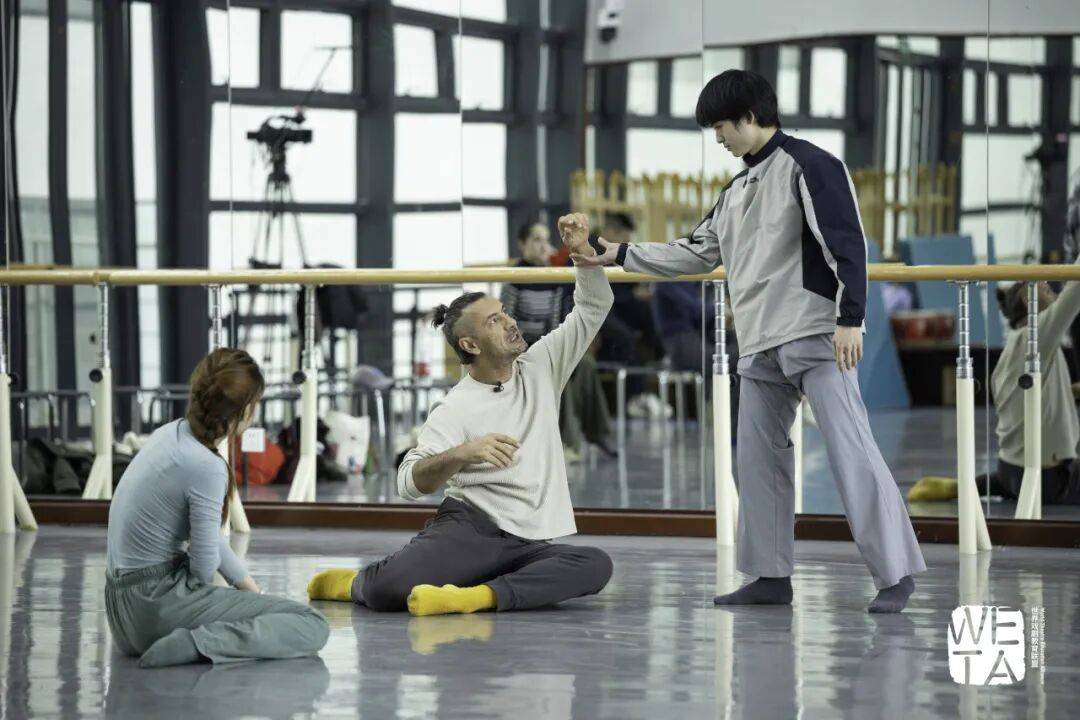

10月22日上午,来自保加利亚·国立戏剧影视大学的教师以及舞剧专业负责人亚历山大·曼朱可夫,以“罗密欧与朱丽叶之死”为主题,带领工作坊的参与者共同完成肢体探索和情感表达的过程。此次工作坊主要围绕数个问题展开:身体戏剧语言如何在极端的戏剧情境之下成为可能?在探索的过程中,如何合理控制身体的发力点,以便演员做出情感浓度更深、肢体更加轻盈的情感表达?如何在舞剧语境之下,利用双人舞更充盈且无声地让角色完成情感互动?这些问题都建立在演员的肢体灵活和协调等基础之上。

保加利亚·国立戏剧影视大学亚历山大·曼朱可夫开展戏剧工作坊

因此,在第一环节中,在亚历山大教授带领下,两位保加利亚演员为学员们示范如何活动身体的各个部分,让肢体表现更加灵动和轻盈,以达成热身的效果,以便之后进行更加深度的戏剧表达。身体作为舞剧演员唯一的表达媒介,每一个发力点和重心掌握都至关重要,它不仅直接关系着动作的角色化情感外现,还作为舞剧艺术呈现自我的每个瞬间,共同构成整体的艺术表达。所以,亚历山大让学员们从基础动作训练做起,他从一个完整的“罗密欧与朱丽叶之死”为核心展开的舞蹈段落中挑选出数个典型单人基础动作,为学员们逐个拆解和演示发力点和动作要点,并在学员的练习过程中及时给予一对一的指导和改进建议。

各国师生参与戏剧工作坊

在第二环节中,运用同样的“示范—学员尝试”的工作方法,亚历山大开始在单人动作之后设立分组,在动作中逐渐加入更多的互动性与连贯性,试图探讨双人舞之中的交流元素。从单人动作的情感表现力,到看见爱人身死过程进行的双人舞,由“罗密欧”这一角色通过肢体做出的情感表达,对动作的情感逻辑和对手演员之间的默契要求更加严苛。动作的发展让角色情感浓度急增,这一系列的变化也让动作的发力要点和连贯层次愈发复杂。在这一过程中,亚历山大教授始终活跃在学员的身边,以期为每一位学员做出更细致和具有针对性的讲解。其中,令人印象深刻的是,教授本人对于“死亡”意象的肢体呈现和思考。比如罗密欧与假死的朱丽叶的关系,为了让演员表现罗密欧的悲伤与茫然,他选择为其设计对朱丽叶肢体拖拽,通过髋关节的固定以及由核心肌群和膝盖共同发力,使得罗密欧呈现一种精准的后仰姿势;而作为“假死者”的朱丽叶,教授则要求学员们控制身体发力和放松的部位,用放松的臂膀帮助对手演员更好地发力和协调,除此之外的部位全部绷紧,以还原逝者僵硬的肢体,展现莎士比亚笔下挚爱死去的绝望情境。

各国师生参与戏剧工作坊

在课程的最后,亚历山大教授专门为学员预留了提问时间。其中来自中央戏剧学院舞剧系的学员提问:作为一个舞剧编导,教授以“罗密欧与朱丽叶之死”为核心,开展的所有呈现都极具表现力,那么在指导演员创作的时候,内在情感与肢体表达在创作中是否存在先后顺序?教授回答道,演员首先作为剧中的角色存在,一切肢体表现都是为角色情感的展现开拓空间。因此,角色的感情在创作中是一条连续不断的轴线,演员需要在这一轴线的指导之下完成行动。所有演员的每一次演出都可能会存在肢体表现的差别,这并不意味着演员肢体动作的不精准,只是给予适当的自由空间交由演员本人发挥,一切主题都是为角色感情让位与服务的。之后,同学们询问了教授所在学院对舞蹈演员的训练方法以及课程体系的整体设计,并介绍了中央戏剧学院舞剧系的教学特色,双方在交流时都表达了对对方教学安排和课程设置的肯定与赞赏。

戏剧工作坊圆满成功

供稿 图片|党委宣传部

鸣谢|外事工作处

文字|沈昔潼 曹艺劼 路子仪

审校|顾泽惠

责编|陈予婧