毕业拿双学位,还是成电+西财!全四川,这个专业是第一个

最近几年,高校“联合培养”模式逐渐进入家长和考生的视野。

简单来说,就是学生只需就读一个专业、完成四年本科学业,就能掌握两个学科的知识,共享两所高校的顶尖资源,并获得双学位证书。

听起来性价比很高,但实际体验如何?是真正的资源整合,还是仅为招生宣传的噱头?

带着这些问题,我们深入探访了四川首个也是全国首创的联合培养专业——西南财经大学与电子科技大学联合开设的“金融学+计算机科学与技术”联合学士学位专业,一探究竟。

很多人好奇,成电和西南财大,是怎么“牵上手”的?

西财金融学院郭海凤教授介绍,“传统金融岗位,比如大堂服务正在逐渐被人工智能替代,而既懂金融又掌握计算机、通信工程等技术的交叉人才却非常抢手。行业的需求在变,我们的人才培养模式也要跟上。”

“我们希望培养出既熟悉金融理论,又具备一定计算机基础的人才,改变以往‘懂金融的不懂技术,懂技术的不懂金融’的局面。”基于这一初衷,西财和成电结合两校在金融学、计算机科学领域的学科优势,打造了这一联合培养项目。

这个项目在两校分别有不同的名字:在西财叫“金融学(智能金融与区块链金融)”,由金融学院承办;在成电叫“计算机科学与技术(智能金融与区块链金融“双A”联合学位实验班)”,由计算机科学与工程学院承办。

报考要求是什么呢?在西财,该专业面向“新高考”省份考生不提科目要求,面向“老高考”省份招收理工科学生;在成电,该专业招收物理类考生,并要求选择物理、化学2门科目。西财一位招生老师表示,“目前该联合培养专业是学校收分最高的专业。”

西南财经大学2025年普通本科招生专业(类)一览表

![]()

电子科技大学本科生招生专业目录

项目从2020年招生至今,已经有了六届学生,并有了两届毕业生。大学四年期间,学生先后在西财、成电两校学习,毕业时由招生院校颁发毕业证书,两所联合培养高校颁发学位证书。

西财金融学(智能金融与区块链金融)2022级学生晏珅楠目前已保研至北京大学汇丰商学院,将攻读北大经济学与新加坡国立大学金融工程双硕士项目。他坦言:“最初吸引我报考的就是联合培养的优势,能结合两校的强势学科,拓宽视野,为未来发展奠定更扎实的基础。”

这一新颖的培养模式也同样吸引了2023级入学的陈睿晰。陈睿晰本身对计算机和金融都感兴趣,“同样的学费,能体验两所大学,学习两个专业,非常新奇。金融+科技的组合,也能让我具有更强的就业竞争力。”

很多人好奇,这种跨校联合培养,老师怎么教?学生四年怎么安排?

郭海凤介绍,项目一开始,两校就联手制定了一套全新、一体化的人才培养方案。课程由两校共建,师资跨校调配,真正实现“金融+科技”的深度融合,而非简单的“课程叠加”。

比如,课程体系融合了两校的核心课程,涵盖数学与自然科学、人工智能基础、金融学核心课程(如微观经济学、货币金融学等)以及计算机核心课程(如数据结构、区块链技术基础等)。“西财输出金融学学科底蕴,成电提供信息科技能力。”

此外,还设有多门为该专业量身打造的融合性课程。陈睿晰举例,“除了金融与计算机的基础课外,我们还有《智能合约平台搭建与实践》《区块链技术基础》《智能金融和区块链金融综合实验》等专属课程,要求同时运用金融逻辑与计算机技术。”

在教学中,两校优质资源也被有机整合进同一课堂。晏珅楠说,“数学课程是成电的优秀老师专程来到西财给我们上课。最让我印象深刻的是微积分课的汪小平老师,汪老师在成电的课都是座无虚席,甚至还有同学站在教室后面和趴在窗户外听课……不仅教学水平一流,课下也会认真解答学生问题。”

“另外,因为我们专业是30个人的小班教学,老师可以更加细致地注意到每个人的学习情况,进行针对性指导。”晏珅楠说。除了小班教学,学院还为每位学生配备了学业导师、科研导师及行业导师,从学术、科研和产业应用三个维度进行个性化培养。

大学四年也是两个学校度过——学生第一学年在学籍所在学校学习,第二学年集中在成电学习,第三学年集中在西财学习,第四学年回学籍所在学校学习。晏珅楠和陈睿晰都提到,这种安排让他们能在相应的时间段内,专注于某一学科的核心思维和校园文化。

“在电科严谨的工科氛围中,我培养了计算思维和代码能力,在西财开放的金融视野和商业案例中,培养了我的经济直觉和风险管理思维。这种跨学科思维的塑造,是我最大的收获。”晏珅楠说。

“通过这种特色培养,西财和成电打破学科和院校壁垒,让学生在一个有机的、连贯的体系中,同时掌握金融与科技两种工具和两种思维,并且能把它们结合起来,解决现实中的复杂问题,这才是真正的融合。”郭海凤表示。

郭海凤说,专业的培养目标很明确:就是要培养能应对“新时代经济金融重大应用问题”的复合型人才,而不仅仅是学习两门独立的学科。所以在培养中,学院十分重视学生的实践能力,在课程中融入了大量项目式学习与企业参访。

晏珅楠说,“我们有很多实践类活动,印象最深刻的一次是到百度文心一言参观,我看到大语言模型这些前沿科技是如何与金融领域结合。让我认识到,金融与计算机的结合不是纸上谈兵,而是业界正在发生的现实,也更坚定了我继续走金融科技这条路。”

“通过四年的学习,我也能清晰地感受到自己的成长。”晏珅楠回忆,“在一次创新创业实践课中,我自己动手编程爬取金融数据,构建知识图谱和企业关联数据库。以前觉得这种技术性工作特别难,真做出来之后,才体会到什么叫学以致用。”

当然,两个专业的融合也意味着课程更多、压力更大。在西财,联合培养专业的学分比其他专业多了10分左右,课程排得也相对紧凑。“大二在成电那年,几乎天天满课,课余时间也多在图书馆。”晏珅楠回忆,“但那一年也是我成长最快的一年,我从零开始掌握了Python、机器学习、网络爬虫等技术,这对我后续的科研有很大的帮助。”

郭海凤透露,在西财,该项目毕业生的保研率约达95%。“这充分反映了学生的整体素质和能力都很受认可。”

在晏珅楠的保研面试中,他的跨学科背景成了明显的加分项。他谈到,“在北大、人大、复旦等校面试中,老师对我们专业的培养模式很感兴趣,专门考察了我的编程与金融融合能力,我都能从容应对。”

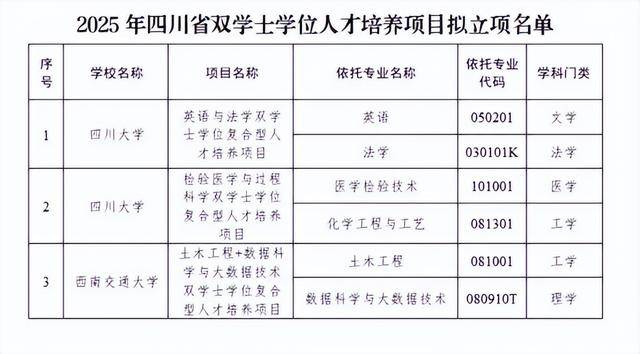

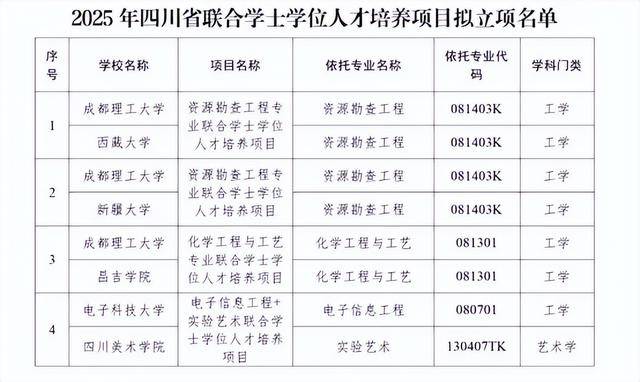

随着联合培养模式日趋成熟,越来越多高校开始探索跨校、跨学科的协同育人路径,为学生提供更广阔的学习平台与更强大的就业竞争力。今年,四川高校拟新增3个双学士学位复合型人才培养项目,4个联合学士学位人才培养项目。

来源 四川省教育厅

“在我看来,跨学科、跨高校的联合培养是未来大势所趋。”郭海凤总结道,“单一学科已难以满足创新人才培养的需求。如果希望推动行业创新,交叉融合必须从大学抓起。未来,这类联合培养将不仅限于少数高校或专业,而会不断深化、扩展。”