状元、榜眼、探花、进士、举人、秀才,相当于今天的什么学位?

那年高考成绩公布的那天,我爷爷坐在老家的藤椅上,手里攥着一张泛黄的纸片,老泪纵横。

我考上了北京大学。

全村人都来道贺,鞭炮声震得老屋的瓦片都在颤抖。可爷爷只是反复摩挲着那张纸片,嘴里念叨着:"状元,状元啊……"

我凑过去一看,那是一张民国时期的毕业证书,上面写着我曾祖父的名字,还有"县立高等小学堂"几个字。

"爷爷,这不是状元,这只是小学毕业证啊。"我忍不住笑了。

爷爷抬起浑浊的眼睛看着我,认真地说:"孩子,你知道你曾祖父为了这张纸,走了多少路吗?"

那个夜晚,爷爷给我讲了一个跨越百年的故事。而这个故事,彻底改变了我对"功名"二字的理解。

我的曾祖父叫林书远,生于光绪二十年,也就是1894年。那一年,甲午战争爆发,大清王朝摇摇欲坠,而科举制度也走到了它最后的十一年。

曾祖父的父亲,也就是我的高祖父,是个老秀才。

在那个年代,秀才是什么概念?爷爷说,高祖父考了整整七次,从十五岁考到三十二岁,才终于在县试、府试、院试中过关斩将,获得了这个"生员"的身份。

"你以为秀才很容易?"爷爷说,"那时候全国读书人何止百万,能考上秀才的,不过三十万人。放到今天,怎么也得算个重点大学本科生吧。"

高祖父考上秀才后,终于有了见县官不跪的资格,可以穿青衫、戴方巾,走在路上都有人尊称一声"相公"。但他心里清楚,秀才只是科举的起点,真正的功名之路,还远得很。

于是他把所有希望都寄托在了儿子身上。

曾祖父林书远五岁开蒙,每天天不亮就被父亲从被窝里拎起来背书。《三字经》《百家姓》《千字文》,然后是四书五经,然后是八股文的起承转合。

"那时候的读书人,十年寒窗都是往少了说。"爷爷叹了口气,"你曾祖父说,他小时候最恨的就是那盏油灯,因为只要油灯亮着,他就不能睡觉。"

曾祖父十四岁那年,终于等来了童试的机会。

所谓童试,就是考秀才的资格考试,要连过县试、府试、院试三关。高祖父变卖了家里仅有的两亩薄田,凑了十两银子,送儿子去县城赶考。

临行前,高祖父把那件洗得发白的青衫郑重地披在儿子身上:"书远,为父考了七次才中秀才,你要是能一次就中,咱们林家就算光宗耀祖了。"

曾祖父点点头,眼眶发红。

县试那天,考场外黑压压全是人。曾祖父说,他看到有白发苍苍的老者,也有跟他一样的少年,所有人的眼睛里都燃烧着同样的光芒——那是对功名的渴望,也是对命运的抗争。

考试的题目是一道四书题,要求写一篇八股文。曾祖父文思泉涌,一气呵成,自觉发挥得不错。

一个月后,县试放榜。

曾祖父挤在人群里,从榜尾看到榜头,又从榜头看到榜尾,始终没有找到自己的名字。

他不信,又看了三遍。

还是没有。

回到家,高祖父什么都没说,只是默默地把那件青衫收了起来。曾祖父躲在柴房里哭了一整夜,第二天眼睛肿得像核桃。

"你曾祖父说,那是他人生中第一次尝到失败的滋味。"爷爷说,"但他不知道,更大的失败还在后面。"

第二年,曾祖父再次参加县试,这次终于过了。紧接着是府试,也过了。最后是院试,由学政大人亲自主持。

曾祖父信心满满地走进考场,却在看到题目的那一刻,脑子里一片空白。

那道题他从来没见过,出自《礼记》中一个极其冷僻的章节。他绞尽脑汁,勉强凑了一篇文章交上去,心里却已经凉了半截。

果然,放榜那天,他的名字依然不在榜上。

高祖父这次没有沉默,而是狠狠地打了他一顿。

"你知道为父为了供你读书,吃了多少苦吗?"高祖父一边打一边哭,"两亩地没了,你娘的嫁妆也当了,就换来你这个结果?"

曾祖父跪在地上,一声不吭地挨打。他知道父亲说的都是实话,可他又能怎么办呢?

那年他十六岁,已经考了两次,依然只是个"童生"——连秀才都不是。

就在曾祖父准备第三次冲击秀才的时候,一个消息如晴天霹雳般传来:光绪三十一年,朝廷下诏,废除科举。

那是1905年,延续了一千三百年的科举制度,就这样走到了尽头。

高祖父听到这个消息,当场昏了过去。醒来后,他把自己关在屋里三天三夜,出来时头发全白了。

"完了,全完了……"他反复念叨着这句话,眼神空洞得可怕。

曾祖父却出奇地平静。他对父亲说:"爹,科举没了,可书还在。我听说省城开了新式学堂,教的是西洋学问,我想去试试。"

高祖父愣了很久,最后长叹一声:"去吧,反正老路已经走不通了。"

曾祖父背着简单的行囊,徒步走了七天,来到省城。他身上只有三块银元,是母亲偷偷塞给他的私房钱。

新式学堂的门槛很高,要考国文、算术、格致等科目。曾祖父的国文自然没问题,可算术和格致他从来没学过。

他在学堂门口徘徊了三天,终于鼓起勇气走了进去。

主考的先生看了他的国文答卷,眼睛一亮:"这笔字,这文章,是下过苦功的。你以前读过什么书?"

曾祖父老老实实地回答:"四书五经,八股时文。"

先生笑了:"科举废了,这些东西没用了。不过你的底子不错,愿不愿意从头学起?"

曾祖父重重地点了点头。

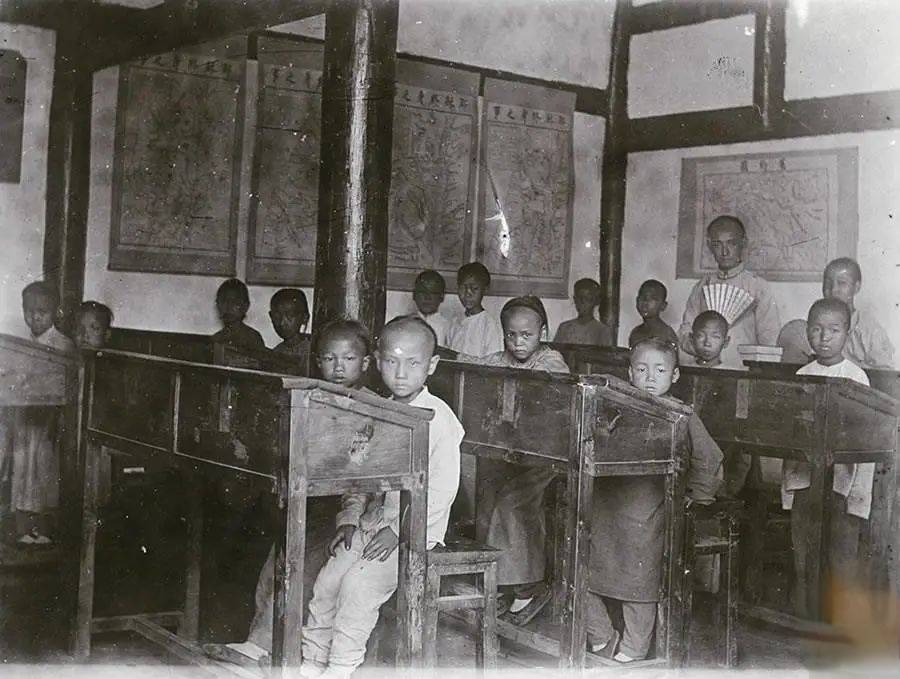

就这样,十七岁的曾祖父成了新式学堂里年纪最大的学生。他的同学大多是十二三岁的孩子,都用异样的眼光看着这个"老童生"。

曾祖父不在乎。他像海绵一样拼命吸收着新知识:算术、几何、英文、历史、地理……每一门课都让他感到新奇,也让他感到自己过去十几年的光阴仿佛都白费了。

"你曾祖父说,那是他人生中最痛苦也最快乐的时光。"爷爷说,"痛苦是因为要把过去全部推翻重来,快乐是因为他发现世界原来这么大。"

三年后,曾祖父以优异的成绩从学堂毕业,拿到了那张"县立高等小学堂"的毕业证书。

是的,就是爷爷手里攥着的那张泛黄的纸片。

在今天看来,这只是个小学毕业证。可在那个年代,能读完高等小学堂的人,全县不超过二十个。

曾祖父本来可以继续读中学堂,甚至考大学堂。可就在这时,高祖父病倒了。

曾祖父赶回老家,看到的是骨瘦如柴的父亲和空空如也的家。为了供他读书,家里已经一贫如洗。

"书远,"高祖父拉着他的手,气若游丝,"爹这辈子最大的遗憾,就是没能考上举人。你……你要是能考上……"

话没说完,高祖父就咽了气。

曾祖父跪在父亲床前,泣不成声。他知道父亲想说什么——在科举时代,秀才之上是举人,举人之上是进士,进士之中的前三名才是状元、榜眼、探花。

高祖父一辈子困在秀才这个台阶上,始终没能再进一步。他把希望寄托在儿子身上,可科举偏偏废除了。

那个晚上,曾祖父在父亲的坟前坐了一整夜。天亮时,他做了一个决定:不再继续求学,而是回乡当一名教书先生。

"你曾祖父说,他想让更多的孩子有书读。"爷爷说,"科举没了,可读书的意义还在。"

曾祖父在村里办了一所私塾,既教四书五经,也教算术格致。他的学生里,有地主家的少爷,也有佃户家的孩子。他不收穷人家的学费,只要求学生认真读书。

就这样,曾祖父教了一辈子书。他的学生里,有人后来考上了大学,有人当了官,有人成了商人,也有人一辈子在土里刨食。但无论他们后来做什么,都记得曾祖父说过的一句话:

"读书不是为了功名,是为了明理。明白了道理,走到哪里都不怕。"

爷爷说,曾祖父临终前,把那张毕业证书交给了他。

"这张纸不值钱,"曾祖父说,"但它提醒我,人这一辈子,最重要的不是考了什么功名,而是有没有一直在学习,有没有把学到的东西传下去。"

故事讲完了,天已经蒙蒙亮。

我看着爷爷手里那张泛黄的纸片,忽然明白了他为什么会在我考上北大的那天老泪纵横。

他不是在为我高兴,而是在为曾祖父感慨。

如果曾祖父生在今天,以他的聪明和勤奋,考个985大学应该不成问题。可他偏偏生在那个新旧交替的时代,科举废了,新学刚兴,他两头都没赶上。

但他没有抱怨命运,而是用自己的方式,把读书的火种传了下去。

我忽然很想知道,那些古代的功名,放到今天到底相当于什么学位。于是我查了很多资料,也问了很多学者,最后得出了一个大致的对照:

秀才,要通过县试、府试、院试三级考试,录取率大约百分之一到百分之三。考上秀才,意味着你已经是全县最优秀的读书人之一,大致相当于今天考上重点大学本科。

举人,要在乡试中脱颖而出,全省每三年只录取一百人左右。考上举人,就有了做官的资格,大致相当于今天考上名校研究生,或者通过公务员省考。

进士,要在会试和殿试中过关,全国每三年只录取两三百人。考上进士,基本就是国家栋梁之才,大致相当于今天考上清北博士,或者通过国考进入中央部委。

至于状元、榜眼、探花,那是进士中的前三名,全国每三年只有三个人。这个级别,已经不是学位能衡量的了,大致相当于今天的高考状元加奥赛金牌加顶级名校博士,再加上一点运气和天赋。

当然,这种对照并不精确。古代的科举和今天的高考,本质上是两种完全不同的选拔制度。科举考的是八股文和儒家经典,高考考的是语数外和理化生。科举选的是官员,高考选的是大学生。

但有一点是相通的:无论在哪个时代,读书都是改变命运的最重要途径。

曾祖父没有考上秀才,但他用一辈子的时间证明了,读书的意义不在于功名,而在于成长。

我把那张毕业证书小心地收好,决定把它传给我的下一代。

不是因为它值钱,而是因为它提醒我们:每一代人都有每一代人的考试,每一代人都有每一代人的功名。重要的不是考了什么,而是有没有一直在努力,有没有把努力的精神传下去。

后来我常常想,如果曾祖父能看到今天的中国,看到高考、考研、考公、考编这些"新科举",他会说什么呢?

也许他会笑着说:"换汤不换药,还是那条路。"

也许他会叹着气说:"还是太卷了,跟我们那时候一样。"

但我想,他更可能会说:"不管考什么,都要记住,读书是为了明理,不是为了功名。明白了这一点,考上考不上,都不重要了。"

你觉得呢?如果你的祖辈也有类似的故事,欢迎在评论区告诉我。那些关于读书、关于考试、关于命运的故事,永远都值得被记住。