批评孩子,记得就事论事,不要随意外延

文/婷妈

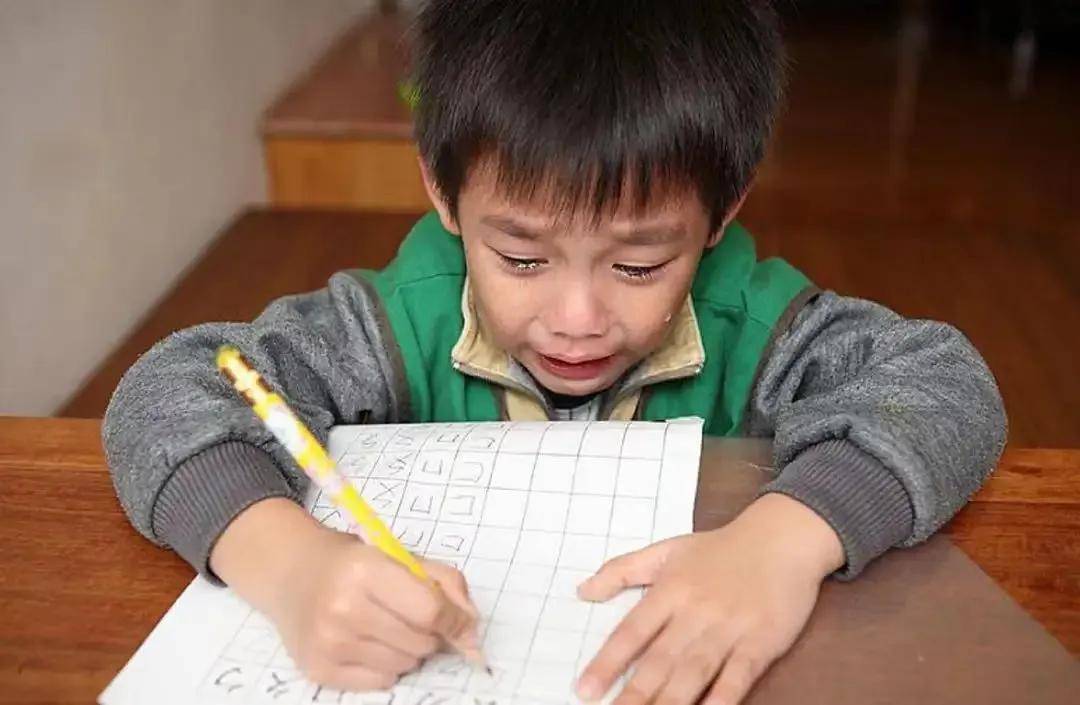

傍晚经过小区花园,看见一位妈妈指着孩子的书包大声数落:"让你整理书包总是丢三落四,长大能有什么出息!"孩子低头抠着手指,书包拉链上的小挂件被扯得摇摇欲坠。

这样的场景像一面镜子,照见许多家庭日常的沟通困境。

当我们批评孩子时,总忍不住把"这件事"说成"你整个人",却忘了成长的路上,孩子更需要的是灯塔而非龙卷风。

1、外延式批评,是给孩子贴"失败标签"

斯坦福大学心理学教授卡罗尔·德韦克曾做过一个实验:让两组孩子完成拼图任务,对第一组说"你拼得真快,真聪明",对第二组说"你拼得真快,很会动脑筋"。当任务难度增加时,被夸"聪明"的孩子纷纷放弃,而被夸"动脑筋"的孩子却越挫越勇。

这个实验揭示了外延式批评的隐形伤害——当我们把"作业没写完"升级成"你总是拖延",把"打翻牛奶"等同于"你笨手笨脚",就像给孩子贴上难以撕下的标签。

邻居家小男孩乐乐有次把新买的画笔弄断了。妈妈脱口而出:"你这孩子怎么总是不爱惜东西!"这句话像魔咒般笼罩着乐乐,此后他连摸新玩具都小心翼翼,生怕再被贴上"不爱惜"的标签。

其实孩子就像未定型的陶土,外延式批评不是塑造的刻刀,而是粗暴的锤子,会把原本可以精雕细琢的胚体砸出裂痕。

2、聚焦行为本身,才能点亮改进的灯

杭州某小学担任班主任的老师分享过这样的故事:班上有个男生总是不交作业,各科老师轮番批评都不见效。

直到语文老师换了个说法:"老师注意到你这周三次作业都没交,是遇到什么困难了吗?"这句话像钥匙打开了孩子的心扉,原来他最近在帮生病的邻居奶奶跑医院。

后来老师和他约定,每天先完成一页作业再去帮忙,孩子不仅坚持了下来,还在作文里写道:"被看见的感觉真好。"

这种就事论事的批评,如同手术台上的无影灯,精准照亮问题所在。

当我们把"你又撒谎"换成"你说作业写完了,但本子上还是空的",孩子感受到的不是全面否定,而是解决问题的诚意。

3、学会"三步沟通法",让批评成为成长的养分

在育儿专栏看到一位智慧妈妈的做法:当女儿把弟弟的玩具藏起来时,她没有说"你怎么这么调皮",而是分三步走:"第一步,陈述事实——你把弟弟的恐龙藏在沙发后面了;第二步,说明影响——弟弟找不到玩具很着急;第三步,提供选择——现在拿出来和弟弟一起玩,或者明天用零花钱买新玩具补偿。"

这种沟通方式像搭建脚手架,既指出问题,又给孩子留下自主攀登的空间。

这种"三步沟通法"的魔力在于,它把批评从单行道变成双行道。当孩子参与制定解决方案,改进就变成主动选择而非被迫服从。

就像教孩子骑自行车,我们扶着车后座的手要稳稳托住,又要适时松开,让孩子在跌跌撞撞中掌握平衡。

写在最后

夕阳西下时,那个被妈妈批评的小男孩终于背起书包往家走。如果妈妈能蹲下来,指着散落的书本说:"我们一起来看看,怎么解决这个问题呢",或许孩子书包上的小挂件就不会被扯得那么可怜。

成长的路上,孩子需要的是手电筒而非探照灯——前者照亮脚下的路,后者却让人睁不开眼。

当我们学会就事论事的批评,就是在孩子心里种下向阳花,每片花瓣都舒展着被理解的温柔,每粒花粉都飘散着可改进的希望。

(图片来源网络,如有侵权,请联系删除)

我是@婷妈alan,国家认证育婴师、家庭教育讲师,致力于小故事中分享育儿经验,欢迎关注我,一起陪伴孩子成长。